つらい症状を和らげる:対症療法のすべて

介護を学びたい

先生、「対症療法」ってどういう意味ですか?介護と介助でよく聞く言葉ですが、よく理解できていなくて。

介護の研究家

いい質問だね。「対症療法」とは、病気の根本原因を治すのではなく、主な症状を和らげるために行う治療法のことだよ。例えば、風邪で熱が出た時に解熱剤を飲むのは、風邪自体を治すわけではないけれど、熱を下げて楽にするための対症療法だね。

介護を学びたい

なるほど。根本的な解決ではないんですね。介護や介助で「対症療法」ってどんな時に使うんですか?

介護の研究家

例えば、認知症の進行を止めることは難しいけれど、徘徊などの症状を和らげるためのケアや、痛みを軽減するためのマッサージなどが対症療法にあたるね。病気や障害そのものを治すことはできなくても、生活の質を向上させるための大切なケアなんだよ。

対症療法とは。

『症状を和らげる治療』について説明します。この治療は『介護』や『介助』と関わりがあり、主な症状を軽くすることで、本来体が持つ治る力を高めることを目的としています。根本的な解決を目指すのではなく、つらい症状を一時的に抑える治療なので、『一時しのぎの治療』とも呼ばれています。

対症療法とは

対症療法とは、病気の根本原因を取り除くのではなく、現れているつらい症状を和らげることを目的とした治療法です。病気そのものを治すのではなく、病気によって引き起こされる発熱、痛み、咳、吐き気などの不快な症状を軽減し、楽にすることに重点を置きます。

例えば、風邪をひいて熱が出た場合、解熱剤を使って熱を下げるのが対症療法の一例です。この場合、風邪の原因であるウイルスを直接退治するわけではありません。しかし、高い熱によって体力が消耗するのを防ぎ、安静にしやすくすることで、体の自然な回復力を助けます。咳や鼻水などの症状に対しても、咳止めや鼻水止めを使うことで、症状を軽くし、日常生活への支障を減らすことができます。

対症療法は、病気の種類や症状、患者の状態によって様々な方法が用いられます。例えば、痛みには痛み止め、吐き気には吐き気止め、かゆみにはかゆみ止めなど、それぞれの症状に合わせた薬が使用されます。また、薬以外にも、温罨法や冷罨法などの物理療法や、安静、水分補給、栄養管理などの生活指導も対症療法に含まれます。

対症療法だけで病気が完全に治る場合もあります。例えば、軽度の風邪や下痢などは、体の抵抗力で自然に治癒していくのを待つ間、対症療法で症状を和らげていれば十分な場合も多いです。しかし、重い病気や慢性的な病気の場合は、対症療法だけでは根本的な解決にはならず、原因療法や他の治療法と組み合わせて行われることが一般的です。

患者さんの生活の質を高めることも、対症療法の重要な目的の一つです。つらい症状が軽減されることで、日常生活の活動や睡眠、食事などが楽になり、精神的な負担も軽くなります。そのため、患者さん一人ひとりの状態や希望に合わせた適切な対症療法を選択することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 病気の根本原因を取り除くのではなく、現れているつらい症状を和らげることを目的とした治療法 |

| 目的 | 病気によって引き起こされる発熱、痛み、咳、吐き気などの不快な症状を軽減し、楽にする。日常生活への支障を減らす。患者さんの生活の質を高める。 |

| 例 | 風邪の熱に解熱剤、咳に咳止め、鼻水に鼻水止め |

| 方法 | 薬物療法(痛み止め、吐き気止め、かゆみ止めなど)、物理療法(温罨法、冷罨法)、生活指導(安静、水分補給、栄養管理) |

| 適用 | 病気の種類、症状、患者の状態によって使い分ける。軽度の風邪や下痢など、対症療法のみで治癒する場合もある。重い病気や慢性的な病気の場合、原因療法や他の治療法と組み合わせて行う。 |

| 効果 | つらい症状の軽減、日常生活の活動や睡眠、食事が楽になる、精神的な負担の軽減 |

対症療法の目的

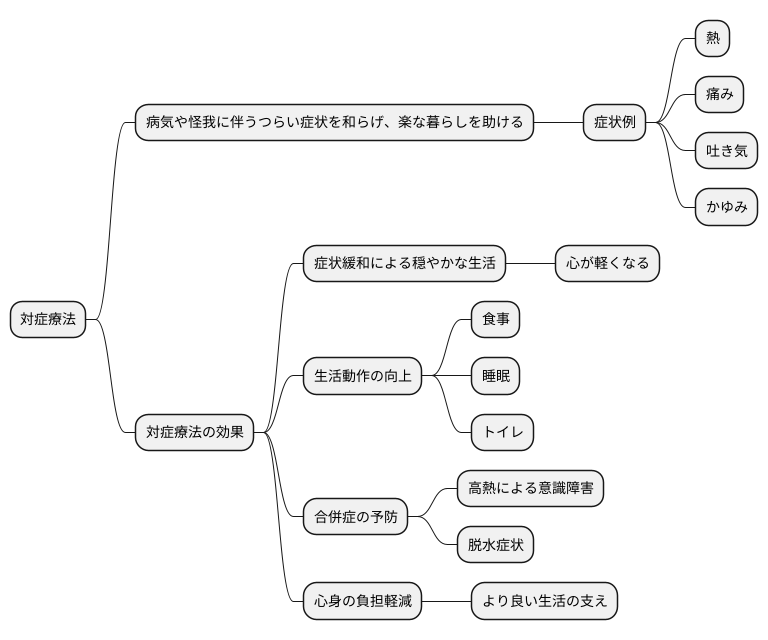

病気や怪我に伴うつらい症状を和らげ、患者さんの楽な暮らしを助けることが、対症療法の大きな目的です。病気によって熱が出たり、痛みを感じたり、吐き気がしたり、かゆみが出たりと、様々な症状が現れます。これらの症状は、日々の生活を送る上で大きな負担となり、心も体も疲れてしまいます。対症療法によってこれらの症状を軽くすることで、患者さんはより穏やかに過ごすことができ、心も軽くなります。

例えば、高熱が出ていると体力が奪われ、食欲もなくなってしまいます。解熱剤を使って熱を下げることで、食事がとれるようになり体力の回復を助けます。また、痛みがあると動くのもつらくなり、寝返りもスムーズにできません。痛み止めを使うことで、体を動かしやすくなり、睡眠の質も向上します。さらに、吐き気がひどい場合は、脱水症状になる危険性もあります。吐き気止めを使うことで、水分や栄養を摂りやすくなり、体力の低下を防ぎます。

症状が軽くなることで、食事や睡眠、トイレといった基本的な生活動作もしやすくなります。これは、患者さん自身の力で生活を送る上でとても大切なことです。また、症状が重い場合は、他の病気を併発する危険性も出てきます。例えば、高熱が続くと、意識がぼんやりしたり、体内の水分が不足して脱水症状になることもあります。対症療法によって症状を和らげることは、こうした合併症を防ぐことにも繋がります。このように、対症療法は患者さんの心身の負担を軽くし、より良い生活を送るための支えとなる大切な役割を果たしています。

対症療法の種類

対症療法とは、病気そのものを治すのではなく、病気によって現れるつらい症状を和らげるための治療です。症状の種類や重さに合わせて、患者さんの状態をしっかり見極めながら、様々な方法が用いられます。

まず、薬を使う方法があります。例えば、痛みを抑える薬、熱を下げる薬、咳を鎮める薬、吐き気を抑える薬など、様々な症状に対応する薬があります。それぞれの症状に合った薬を選ぶことで、つらい症状を効果的に和らげることができます。薬の種類によっては副作用が出る場合もあるので、医師や薬剤師の指示をよく守って使うことが大切です。

次に、身体を動かす方法があります。運動や、手による施術、温める治療などを通して、身体的な症状を良くしていく方法です。例えば、痛みを和らげたり、関節の動きを良くしたり、筋肉を強くしたりすることが期待できます。

心の症状に対しては、心の治療を行います。じっくり話を聞いてもらったり、気持ちを楽にする方法を身につけたりすることで、不安や心の負担を軽くし、心の状態を安定させることを目指します。

その他にも、毎日の生活での工夫や、食事による療法、普段とは違う治療など、様々な方法があります。それぞれの方法には良い点と悪い点があり、患者さんの状態に合わせて適切な方法を選ぶことが重要です。医師をはじめ、他の医療の専門家とよく相談しながら、一番良い治療法を見つけることが大切です。医師の指示に従うだけでなく、自分自身の状態をよく理解し、積極的に治療に参加していくことが、症状の改善につながります。

| 種類 | 方法 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 薬物療法 | 痛み止め、解熱剤、咳止め、吐き気止めなど | 痛み、熱、咳、吐き気などの症状を和らげる | 副作用に注意し、医師や薬剤師の指示を守る |

| 身体療法 | 運動、手技療法、温熱療法など | 痛みを和らげ、関節の動きを良くし、筋肉を強くする | – |

| 心理療法 | カウンセリング、リラクセーション法など | 不安や心の負担を軽くし、心の状態を安定させる | – |

| その他 | 生活習慣の改善、食事療法、代替療法など | 症状の改善 | それぞれの方法に良い点と悪い点があり、患者さんの状態に合わせて適切な方法を選ぶ |

対症療法のメリットとデメリット

つらい症状を和らげることを目的とした治療、いわゆる対症療法には、良い点と悪い点の両方があります。まず良い点としては、比較的早く症状を楽にすることが挙げられます。激しい痛みや吐き気などに苦しむ人にとって、症状が軽くなることは大きな安心につながります。また、日常生活での困りごとが減ることで、仕事や学校など社会への復帰もしやすくなります。特に、長く続く病気を持つ人にとっては、症状を抑えながら普段の生活の質を保つために、対症療法は大切な役割を担っています。

しかし、対症療法は病気の根本原因を取り除く治療ではないため、症状が再び現れる可能性があるという悪い点も持っています。例えば、痛み止めを飲んでも、痛みの原因であるケガや病気が治らなければ、薬の効果が切れた時に再び痛みを感じます。また、薬による治療の場合、体に思わぬ影響が出ることもあります。眠気や吐き気といった軽いものから、重い病気につながるものまで様々です。さらに、対症療法ばかりに頼ってしまうと、根本的な原因を突き止めることや、その原因に対する治療開始が遅れてしまう恐れもあります。例えば、胃の痛みを単なる胃もたれと自己判断して市販の胃薬を飲み続けていると、実は胃潰瘍などの重大な病気が隠れていることに気付くのが遅れるかもしれません。そのため、対症療法を行う場合は、良い点と悪い点をしっかりと理解し、医師とよく相談しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。医師は、症状や病気の状態、持病や体質などを考慮した上で、最適な治療法を提案してくれます。自己判断で治療法を決めるのではなく、専門家の意見を聞き、共に治療方針を決めていくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 良い点 |

|

| 悪い点 |

|

| 注意点 |

|

対症療法と他の治療法との関係

病気の治療には、大きく分けて二つの方法があります。一つは、病気の根本原因を取り除くことを目的とした「原因療法」です。例えば、体に害を及ぼす小さな生き物によって起こる病気には、その小さな生き物を退治する薬を使います。また、体にできた悪い塊を取り除く手術や、体に強い光を当てる治療も原因療法の一つです。もう一つは、病気によって現れるつらいことを和らげることを目的とした「対症療法」です。例えば、熱が高い時には熱を下げる薬を使い、痛みがある時には痛みを抑える薬を使います。

多くの場合、対症療法と原因療法は、一緒に行われます。原因療法の効果が表れるまでには時間がかかることが多く、その間、患者さんはつらい思いをすることがあります。対症療法は、原因療法の効果が現れるまでの間、病気の症状を和らげ、患者さんの苦しみを軽くする役割を担います。例えば、原因療法として小さな生き物を退治する薬を使っている間に、対症療法として熱を下げる薬や痛みを抑える薬を使うことで、患者さんは楽に過ごすことができます。

また、原因療法だけでは症状が十分に良くならない場合にも、対症療法を一緒に行うことで、より効果的に症状を抑えることができます。さらに、完全に治すことが難しい病気の場合には、対症療法を中心とした治療が行われることもあります。このような場合、患者さんが日々の生活を送りやすく、そして少しでも快適に過ごせるようにすることが治療の目標となります。

このように、対症療法は原因療法と支え合い、患者さんの健康を守る上で大切な役割を果たしています。患者さん一人ひとりの状態に合わせて、適切な治療法を選択することが重要です。

| 治療法 | 目的 | 例 |

|---|---|---|

| 原因療法 | 病気の根本原因を取り除く |

|

| 対症療法 | 病気によって現れるつらいことを和らげる |

|

多くの場合、対症療法と原因療法は一緒に行われます。

- 原因療法の効果が表れるまでの間、対症療法は病気の症状を和らげます。

- 原因療法だけでは症状が十分に良くならない場合、対症療法を併用することで効果的に症状を抑えられます。

- 治すことが難しい病気の場合、対症療法を中心とした治療が行われます。