言葉の壁:言語障害を知ろう

介護を学びたい

先生、「言語障害」ってよく聞くんですけど、どういうものなんですか? 介護と介助で何か違いはあるんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。言語障害は、話すことや言葉を理解することに問題がある状態のことです。声を出す器官に異常がある「構音障害」と、脳の言語をつかさどる部分が傷ついたことで言葉の理解や使用ができなくなる「失語症」の2種類があります。介護と介助で対応が変わる場合もありますよ。

介護を学びたい

なるほど。種類があるんですね。介護と介助の違いに関係するというのは、具体的にどういうことですか?

介護の研究家

例えば、構音障害のある方に「介助」する場合、本人が伝えたいことを理解しようとゆっくり話しかけたり、筆談ツールを用意したりします。一方「介護」では、食事の際に食べやすいように工夫したり、誤嚥を防ぐような姿勢を保つ支援なども行います。失語症の場合は、絵カードを使ったり、身振り手振りを交えてコミュニケーションを取ったりする介助が必要になります。介護としては、日常生活動作のサポートが中心になります。

言語障害とは。

「介護」と「介助」について、言葉がうまく話せない「言語障害」について説明します。言語障害とは、口やあご、舌、鼻、のどや肺につながる空気の通り道など、声を出すために必要なところに異常が起こり、うまく発音できなくなることです。これは大きく二つに分けられます。一つは、声を出す器官に問題があり、うまく発音できない「構音障害」です。もう一つは、脳の中で言葉を扱う場所に異常が起こり、言葉が使えなくなる「失語症」です。

言葉の障害とは

言葉の障害とは、話す、聞く、読む、書くといった、言葉を使うことに困難が生じる状態のことです。これは、生まれたときから発達の過程で現れる場合もあれば、病気や怪我などが原因で後から現れる場合もあります。

話すことへの困難には、例えば、音の出し方が分からなかったり、発音が不明瞭だったりすることが挙げられます。また、言葉が出てこなかったり、吃音があったりすることもあります。聞くことへの困難には、音が聞き取りにくかったり、聞いたことを理解するのが難しかったりすることが挙げられます。読むことへの困難には、文字が読めなかったり、文章の意味を理解するのが難しかったりすることが挙げられます。書くことへの困難には、文字が書けなかったり、文章を組み立てるのが難しかったりすることが挙げられます。

言葉の障害が現れる原因は様々です。生まれたときからの脳の機能の違いや、成長の過程での発達の遅れが原因となることもあります。また、脳卒中などの病気や事故によって脳が損傷を受けた結果、言葉の障害が現れることもあります。

言葉の障害の症状は人によって大きく異なります。症状の程度も軽度なものから重度なものまで様々です。日常生活での会話やコミュニケーションに苦労するだけでなく、学校での学習や仕事、社会生活にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

言葉の障害を持つ人への支援は、その人の状態や年齢、生活環境に合わせて、個別に対応することが大切です。例えば、話すことが難しい人には、絵や図を使ったコミュニケーション支援や、発音の練習などが有効です。聞くことが難しい人には、静かな環境を用意することや、はっきりとした口調で話すことが大切です。読むことが難しい人には、文字を大きく表示することや、音声で読み上げる機器の活用が有効です。書くことが難しい人には、パソコンやタブレット端末を使うことや、代筆支援などが有効です。

早期に発見し、適切な支援を行うことで、言葉の障害による困難を軽減し、より豊かな生活を送ることができるようになります。周りの人々が理解を示し、支えていくことが重要です。

| 障害の種類 | 具体的な困難 | 支援方法 |

|---|---|---|

| 話す | 音の出し方が分からない、発音が不明瞭、言葉が出てこない、吃音 | 絵や図を使ったコミュニケーション支援、発音の練習 |

| 聞く | 音が聞き取りにくい、聞いたことを理解するのが難しい | 静かな環境を用意する、はっきりとした口調で話す |

| 読む | 文字が読めない、文章の意味を理解するのが難しい | 文字を大きく表示する、音声で読み上げる機器の活用 |

| 書く | 文字が書けない、文章を組み立てるのが難しい | パソコンやタブレット端末を使う、代筆支援 |

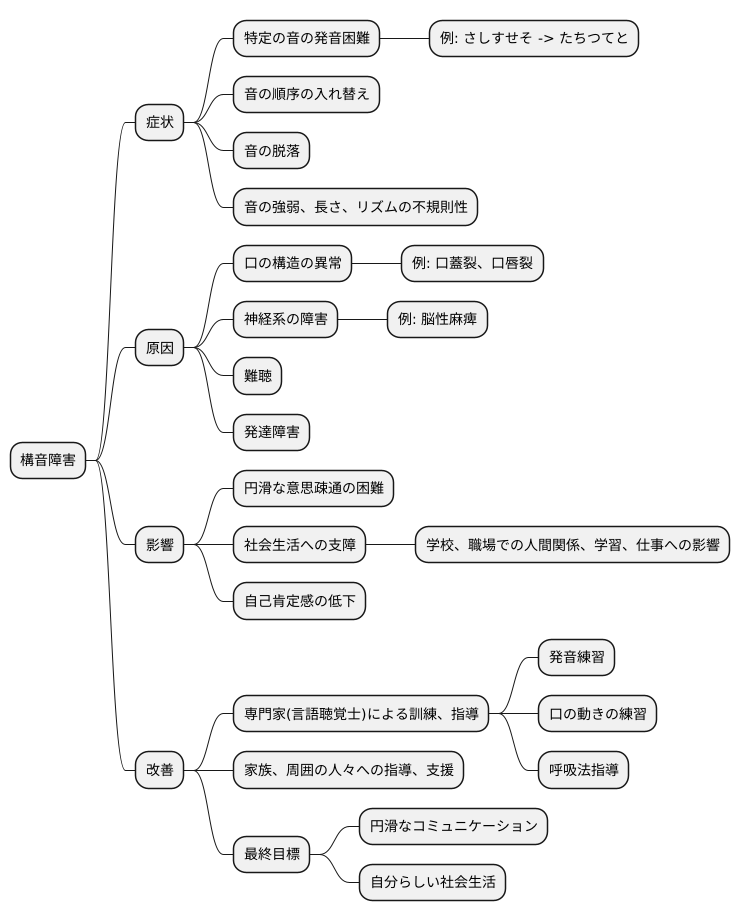

構音障害について

構音障害とは、話すときに使う口、舌、喉などの器官の動きがうまくいかないために、発音が不明瞭になる障害です。話す、食べる、飲み込むといった機能に深く関わっており、日常生活に大きな影響を与えることがあります。

この障害を持つ人は、特定の音を正しく発音できなかったり、音の順番を入れ替えたり、音を抜かしたりすることがあります。例えば、「さしすせそ」を「たちつてと」のように発音してしまう、といったことがよく見られます。また、「かきくけこ」が「たくちゅてと」に聞こえるケースもあります。さらに、音の強弱や長さ、リズムが不規則になる場合もあります。

構音障害の原因は様々です。生まれつき口蓋裂や口唇裂といった口の構造に異常がある場合や、脳性麻痺などの神経系の障害が原因となることがあります。また、耳が聞こえにくいことで周りの人の発音を正しく聞き取れず、発音の学習がうまくいかない場合もあります。さらに、発達障害が原因で構音障害が現れることもあります。

構音障害があると、円滑な意思疎通が難しくなり、社会生活に支障をきたす可能性があります。特に、学校や職場での人間関係構築や学習活動、仕事への取り組みなどに影響が出ることがあります。また、話すことに自信が持てなくなり、消極的になってしまうこともあります。

構音障害の改善には、言語聴覚士による専門的な訓練や指導が有効です。言語聴覚士は、個々の状態に合わせて適切な訓練プログラムを作成し、発音の練習や口の動きの練習、呼吸法の指導などを行います。また、家族や周囲の人々への指導も行い、家庭や学校、職場などでの支援体制を整えることも重要です。適切な訓練と周囲の理解、支援によって、発音の明瞭さを改善し、円滑なコミュニケーションを図れるように、そして、自分らしく社会生活を送れるようになることが期待できます。

失語症について

失語症とは、脳の言語をつかさどる部分が傷つくことで、話す、聞く、読む、書くといった言葉の働きに障害が現れる状態です。この部分は、一般的に「言語中枢」と呼ばれています。言語中枢は、私たちの思考や意思疎通を担う大切な役割を担っています。

失語症の主な原因は、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)や頭部外傷です。交通事故や転倒などで頭を強く打った場合にも、失語症を発症する可能性があります。また、脳腫瘍や脳炎などが原因となることもあります。

失語症の症状は、言葉が出てこない「運動性失語」、相手の言葉が理解できない「感覚性失語」、言葉は理解できるがうまく話せない「伝導失語」、文字が読めない「失読」、書けない「失書」など、実に様々です。これらの症状は、単独で現れることもあれば、複数の症状が組み合わさって現れることもあります。症状の程度も、少し言葉が出にくい軽度なものから、全く言葉が出ない重度なものまで、個人差が大きいです。

失語症になると、コミュニケーションをとることが難しくなるため、日常生活や社会生活に大きな影響が出ます。例えば、買い物をしたり、電話をかけたり、仕事をすることなどが困難になります。また、自分の気持ちをうまく伝えられないことで、不安や焦りを感じたり、孤立してしまうこともあります。

失語症のリハビリテーションでは、言語聴覚士が中心となって、患者さんの状態に合わせた訓練を行います。残っている言葉の能力を最大限に活かしながら、失われた能力を少しでも回復できるように、様々な練習方法を用います。絵カードを使ったり、歌を歌ったり、簡単な会話の練習をしたりと、訓練内容は多岐にわたります。

失語症の回復には、患者さん自身の努力はもちろん、家族や周囲の人の理解と協力が不可欠です。患者さんの気持ちを理解しようと努め、焦らずゆっくりと話しかけたり、代弁するのではなく、本人が伝えようとしていることを辛抱強く待つことが大切です。また、地域にある失語症者の自助グループや家族会に参加することも、社会とのつながりを取り戻し、前向きにリハビリテーションに取り組む上で役立ちます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 脳の言語をつかさどる部分(言語中枢)の損傷により、話す、聞く、読む、書くといった言葉の働きに障害が現れる状態。 |

| 原因 | 主に脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、頭部外傷。稀に脳腫瘍や脳炎なども原因となる。 |

| 症状 |

症状の程度は、軽度から重度まで個人差が大きい。複数の症状が組み合わさって現れることもある。 |

| 日常生活への影響 | コミュニケーションが困難になり、買い物、電話、仕事などが困難に。 気持ちを伝えられないことで、不安、焦り、孤立感を感じることがある。 |

| リハビリテーション | 言語聴覚士が中心となり、患者さんの状態に合わせた訓練を行う。絵カード、歌、会話練習など多岐にわたる。残っている能力を活かし、失われた能力の回復を目指す。 |

| 周囲の対応 |

|

日常生活への影響

ことばによるやり取りに問題が生じることは、私たちの普段の暮らしに様々な影響を与えます。たとえば、お店で買い物をする際、欲しいものを伝えることが難しくなります。店員さんに「あれが欲しい」と指をさすことはできても、商品の細かい種類や数量を伝えるのが困難になるかもしれません。また、初めて訪れた場所で道に迷ったとき、通行人に道を尋ねたくても、うまく説明できなかったり、相手の説明を理解できなかったりする可能性があります。

電話での会話も難しくなります。相手の声が見えないため、表情や身振り手振りといった視覚的な情報が得られず、より一層、ことばのやり取りが重要になります。しかし、ことばがうまく出なかったり、聞き取れなかったりすると、用件を伝えるのが難しくなり、誤解が生じる可能性も高まります。職場においても、会議や打ち合わせで自分の意見を伝えられなかったり、同僚の話している内容を理解できなかったりすると、仕事に支障をきたす可能性があります。

さらに、ことばのやり取りの困難さは、人とのつながりにも影響を及ぼします。自分の気持ちをうまく伝えられないと、もどかしさや孤独感を感じやすくなります。また、相手の気持ちを理解することが難しくなると、誤解が生じたり、相手を傷つけてしまったりする可能性も出てきます。家族や友人との関係がぎくしゃくしたり、社会生活を送る上で困難を感じたりする人もいるでしょう。

このような困難を少しでも和らげるためには、周囲の理解と支えが不可欠です。ゆっくりと話しかけてもらったり、図や絵、文字を使って説明してもらったりすることで、コミュニケーションが円滑になります。また、筆談や身振り手振り、音声出力装置といったコミュニケーションを助ける道具を活用することも有効です。周りの人が、ことばのやり取りに問題を抱えている人の状況を理解し、適切な配慮をすることで、その人の暮らしは大きく変わります。

| 場面 | 具体的な困難 | 影響 |

|---|---|---|

| 買い物 | 商品の種類や数量を伝えるのが困難 | 欲しいものが買えない |

| 道案内 | 道順を説明したり、相手の説明を理解したりするのが困難 | 目的地にたどり着けない |

| 電話 | 表情や身振り手振りが得られないため、言葉のやり取りがより重要になるが、うまく伝達できない | 用件が伝わらず、誤解が生じる |

| 職場 | 意見を伝えたり、同僚の話を理解したりするのが困難 | 仕事に支障が出る |

| 人間関係 | 気持ちを伝えられない、相手の気持ちを理解できない | もどかしさ、孤独感、誤解、人間関係の悪化 |

支援と治療

ことばの障害がある方の支援や治療は、一人ひとりの状態や原因に合わせた方法で行われます。例えば、脳卒中によるもの、発達によるもの、事故によるものなど、原因や症状は実に様々です。そのため、画一的な方法ではなく、個別の状態に合わせた丁寧な対応が必要となります。

支援の中心となるのは、ことばの専門家である言語聴覚士による訓練です。これは、ことばを発する練習、ことばを理解する練習、文字を読む練習、文字を書く練習など、多岐にわたります。具体的には、口や舌の動きを良くするための体操や、絵カードを使って物の名前を思い出す練習、短い文章を作って話す練習などを行います。また、発音の仕方や滑舌を良くするための練習も行います。

近年は、機器や道具を用いた支援も盛んに行われています。例えば、文字を音声に変換する機器や、絵記号を使って意思を伝えるためのアプリなどがあります。これらの機器や道具は、ことばでのやり取りが難しい方にとって、円滑な意思疎通を助ける上で大きな役割を果たします。

家族や周りの方の理解と協力も、とても大切です。ゆっくりと話しかける、短い言葉で話す、大事な言葉を繰り返す、身振り手振りを使うなど、少しの工夫でコミュニケーションは大きく変わります。周囲の理解と協力が、ことばの障害がある方の生活の質を向上させる上で大きな力となります。

ことばの障害は、早期に発見し適切な対応をすることで、症状の改善や生活の質の向上に繋がることが期待できます。少しでも気になる点があれば、ためらわずに専門の病院や相談機関に相談しましょう。早期の相談が、より良い未来へと繋がります。

| 対象 | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| ことばの障害がある方への支援・治療 | 個別対応 | 脳卒中、発達、事故など原因や症状は様々であり、画一的な方法ではなく個別の状態に合わせた丁寧な対応が必要 |

| 言語聴覚士による訓練 | 多岐にわたる訓練 | 発語練習、言語理解練習、読み書き練習、口や舌の体操、絵カード、短い文章作成、発音・滑舌練習など |

| 機器・道具を用いた支援 | 意思疎通の支援 | 文字音声変換機器、絵記号アプリなど、円滑な意思疎通を助ける |

| 家族・周囲の理解と協力 | コミュニケーション工夫 | ゆっくり話す、短い言葉、大事な言葉の繰り返し、身振り手振りなど |

| 早期発見・対応 | 症状改善・生活の質向上 | 専門病院や相談機関への相談 |

周りの人の理解

ことばがうまく話せないことで困っている人たちが、より暮らしやすい毎日を送るためには、周りの人たちの理解と協力が欠かせません。どんなに親しい間柄でも、周りの人たちがどのように接すれば良いのかわからない場合も多いでしょう。

まず、焦らず、ゆっくりと落ち着いた様子で話しかけることが大切です。早口でまくしたてるように話すと、かえって聞き取りにくくなってしまいます。また、一度にたくさんのことを伝えるのではなく、短い文章で、一つずつ伝えましょう。一度にたくさんの情報を伝えると、混乱してしまう可能性があります。

そして、話し手の言いたいことを、周りの人が先回りして推測することは避けましょう。「きっとこう言いたいんだろう」と決めつけてしまうと、真意が伝わらなかったり、誤解が生じたりする可能性があります。最後までじっくりと耳を傾け、話し手が伝えたいことをしっかりと受け止めることが大切です。

意思の疎通に時間がかかることもあるでしょう。しかし、辛抱強く待つことが大切です。急かしたり、遮ったりしてしまうと、話し手は話す気をなくしてしまうかもしれません。ゆっくりと時間をかけて、安心して話せる雰囲気を作ってあげましょう。

ことばがうまく話せないことについて、周りの人たちが正しく理解し、偏見を持たないことが、みんなが暮らしやすい社会を作ることに繋がります。困っている人がいたら、積極的にコミュニケーションを支援する道具や話しやすい伝え方などを活用し、意思疎通を図るための手助けをしましょう。

助け合い、支え合う社会を作るために、まずは周りの人からできることから始めていきましょう。

| 困っている人への接し方 | 注意点 |

|---|---|

| 焦らず、ゆっくりと落ち着いた様子で話しかける | 早口でまくしたてるように話さない |

| 短い文章で、一つずつ伝える | 一度にたくさんのことを伝えない |

| 先回りして推測しない | 「きっとこう言いたいんだろう」と決めつけない |

| じっくりと耳を傾け、伝えたいことをしっかりと受け止める | 最後まで聞く |

| 意思の疎通に時間がかかっても辛抱強く待つ | 急かしたり、遮ったりしない |

| 安心して話せる雰囲気を作る | ゆっくりと時間をかける |

| ことばがうまく話せないことを正しく理解し、偏見を持たない | |

| コミュニケーションを支援する道具や話しやすい伝え方を活用し、意思疎通を図るための手助けをする |