黄疸の基礎知識

介護を学びたい

先生、「黄疸」って、皮膚や粘膜が黄色くなるんですよね?どんな時に起きるんですか?

介護の研究家

そうだね、皮膚や粘膜が黄色くなる状態だ。血液中のビリルビンという色素が増えすぎて、体の中に沈着することで黄色く見えるんだ。肝臓の病気、例えば肝炎や肝硬変などで起きやすいよ。

介護を学びたい

肝臓の病気以外では起きないんですか?

介護の研究家

肝臓以外だと、胆汁の通り道である胆管に異常がある場合にも黄疸は出るよ。胆石などで胆管が詰まってしまうと、胆汁がうまく流れなくなり、ビリルビンが体内に溜まってしまうんだ。

黄疸とは。

「介護」と「介助」について説明する際によく出てくる言葉に「黄疸」があります。黄疸とは、ビリルビンという色素が、血液の中に何らかの理由で増えすぎて、全身の皮膚や粘膜に沈着し、黄色く見える状態のことです。この状態は、主に肝臓の病気、例えば肝炎や肝硬変といった病気がある時や、胆汁の通り道である胆管に異常がある時によく見られます。

黄疸とは

黄疸とは、皮膚や白目が黄色く染まる症状のことです。まるで熟したみかんのような色合いに変化することで、容易に認識できます。これは、血液中にビリルビンと呼ばれる黄色い色素が過剰に蓄積することが原因です。

では、このビリルビンはどこから来るのでしょうか。私たちの血液中には、酸素を運ぶ役割を果たす赤血球があります。これらの赤血球は古くなると壊されますが、この時に赤血球に含まれるヘモグロビンという物質からビリルビンが作られます。通常、ビリルビンは肝臓で処理され、胆汁とともに腸へ排泄されます。胆汁は消化を助ける働きをしますが、ビリルビンはこの胆汁に含まれることで体外へ排出されるのです。

しかし、何らかの原因で肝臓の処理能力が低下したり、胆汁の流れが滞ったりすると、ビリルビンが血液中に増加し、黄疸を引き起こします。生まれたばかりの赤ちゃんにみられる新生児黄疸のように、一時的なものもあります。これは、生まれたばかりの赤ちゃんの肝臓の働きが未熟なため、ビリルビンをうまく処理できないことが原因で起こります。多くの場合、自然に治まりますが、注意深く経過観察する必要があります。

一方で、肝炎、胆石、胆道がん、膵臓がんといった深刻な病気が原因で黄疸が現れることもあります。これらの病気は、肝臓の機能を低下させたり、胆汁の流れを阻害したりすることで、ビリルビンの排泄を妨げ、黄疸を引き起こします。また、溶血性貧血のように赤血球が異常に速く壊れる病気でも、ビリルビンが過剰に生成され、黄疸が現れることがあります。

黄疸は、それ自体が病気なのではなく、あくまで何らかの異常を知らせるサイン、つまり症状の一つです。そのため、黄疸が見られた場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、原因を特定することが非常に重要です。原因によっては緊急の処置が必要となる場合もありますので、皮膚や白目が黄色く染まった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

黄疸の症状

黄疸の主な特徴は、皮膚や白目の色が黄色くなることです。この黄色の変化は、血液中にビリルビンと呼ばれる黄色い色素が増えることで起こります。

黄疸の程度は様々で、軽い場合は白目だけが黄色っぽく見えることがあります。この段階では、周囲の人も気づかない場合があり、自分自身でも見逃してしまう可能性があります。しかし、黄疸が進行すると、顔や首、胸、お腹、そして手足といった全身の皮膚が黄色く変色していきます。

皮膚や白目の色の変化以外にも、黄疸に伴って現れる症状があります。例えば、尿の色が濃くなり、紅茶のような濃い色になることがあります。これは、過剰なビリルビンが尿中に排出されるためです。また、便の色が白っぽくなることもあります。これは、ビリルビンが胆汁の中に排出されず、便の中に含まれる胆汁の色素が少なくなるためです。さらに、皮膚のかゆみを感じる人もいます。これは、血液中のビリルビンが皮膚を刺激するためと考えられています。

黄疸の原因となる病気によっては、他の症状が現れることもあります。例えば、胆管が詰まる病気の場合、発熱や激しい腹痛、吐き気や嘔吐といった症状が現れることがあります。また、肝炎などの肝臓の病気では、全身のだるさや食欲不振といった症状が現れることもあります。

黄疸は、見た目にもわかりやすい変化なので、比較的気づきやすい病気です。しかし、初期の軽い黄疸は見逃してしまう可能性もあります。特に、蛍光灯の下では黄色の変化が分かりにくいため、自然光の下で皮膚や白目を観察することが重要です。また、家族や周りの人に指摘されることで気づく場合もあります。日頃から自分の体の変化に気を配り、少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。

| 主な症状 | 詳細 | 関連症状 |

|---|---|---|

| 皮膚や白目の黄変 | 血液中のビリルビン増加による。軽度では白目のみ、重度では全身の皮膚が黄色くなる。 |

|

| その他の症状(原因疾患による) |

|

黄疸の原因

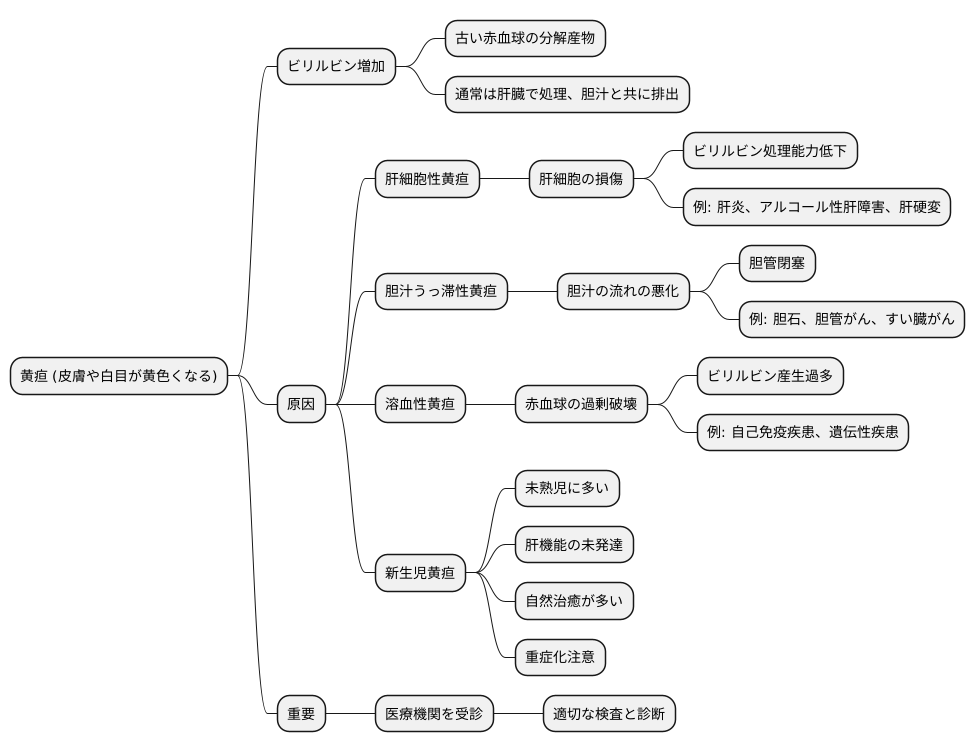

皮膚や白目が黄色くなる黄疸は、血液中のビリルビンという黄色い色素が増えることで起こります。このビリルビンは、古くなった赤血球が壊れる時に作られる物質です。通常は肝臓で処理され、胆汁とともに体外へ排出されますが、何らかの原因でこの流れが滞ると、ビリルビンが血液中に溜まり、黄疸の症状が現れます。

黄疸の原因は大きく三つに分けられます。まず一つ目は、肝臓の細胞が傷つき、ビリルビンをうまく処理できなくなる肝細胞性黄疸です。これは、肝臓の炎症を起こす肝炎ウイルスによる病気や、過度の飲酒によるアルコール性肝障害、肝臓が硬くなる肝硬変などによって引き起こされます。

二つ目は、胆汁の流れが悪くなる胆汁うっ滞性黄疸です。胆石や胆管のがん、すい臓のがんなどが原因で胆管が詰まり、胆汁が流れにくくなることで起こります。胆汁が流れなくなると、ビリルビンが肝臓から排出されず、血液中に逆流してしまうのです。

三つ目は、赤血球が壊れやすくなる溶血性黄疸です。自分の免疫が自分の赤血球を攻撃してしまう自己免疫疾患や、赤血球の形が異常になる遺伝性の病気などが原因となります。赤血球が過剰に壊れると、ビリルビンが大量に作られ、肝臓の処理能力を超えてしまうため、黄疸が起こります。

生まれたばかりの赤ちゃん、特に未熟児に黄疸が見られることがありますが、これは新生児黄疸と呼ばれます。赤ちゃんの肝臓はまだ十分に機能していないため、ビリルビンをうまく処理できないことが原因です。多くの場合、特別な処置をしなくても自然に治りますが、重症化すると脳に障害が出る可能性もあるため、注意深く経過を見守る必要があります。

このように、黄疸の原因は様々です。自己判断は大変危険ですので、黄疸の症状が出た場合は、必ず医療機関を受診し、適切な検査と診断を受けるようにしてください。

黄疸の検査

皮膚や白目が黄色くなる黄疸は、様々な病気が隠れているサインとなるため、適切な検査を行って原因を突き止めることが大切です。黄疸の検査では、まず血液検査によって血液中のビリルビン量を調べます。ビリルビンは古くなった赤血球が壊れる時に作られる色素で、肝臓で処理されて胆汁とともに体外へ排出されます。このビリルビンには、肝臓で処理された直接ビリルビンと、まだ処理されていない間接ビリルビンがあります。それぞれの値を調べることで、黄疸の種類をある程度絞り込むことができます。例えば、間接ビリルビンが高い場合は、赤血球が過剰に壊れる溶血性黄疸などが疑われ、直接ビリルビンが高い場合は、胆汁の流れが滞る胆道閉塞などが疑われます。

血液検査に加えて、肝臓の働きを調べる肝機能検査も行います。肝機能検査では、AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)、ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)、γ-GTP(ガンマグルタミルトランスペプチダーゼ)、ALP(アルカリホスファターゼ)などの酵素の値を測定します。これらの値が高い場合は肝臓に何らかの異常があることを示唆します。

さらに、超音波検査、CT検査、MRI検査などの画像検査を用いて、肝臓、胆道、膵臓などの状態を詳しく調べます。これらの検査によって、肝炎、胆石、胆道がん、膵臓がんなどの有無を確認することができます。超音波検査は手軽に行える検査ですが、CT検査やMRI検査はより詳細な情報を得ることができます。

これらの検査結果を総合的に判断し、黄疸の原因を特定します。原因が特定できれば、適切な治療方針を立てることができます。例えば、胆石が原因であれば、胆石を取り除く手術が必要となることもあります。また、肝炎が原因であれば、抗ウイルス薬による治療を行います。

場合によっては、肝生検などの追加検査が必要となることもあります。肝生検は肝臓の組織を採取して顕微鏡で調べる検査で、肝臓の炎症や線維化の程度を詳しく評価することができます。

黄疸の検査は、早期発見・早期治療のために非常に重要です。医師の指示に従って、必要な検査を受け、適切な治療を受けましょう。

| 検査 | 目的 | 詳細 |

|---|---|---|

| 血液検査 | ビリルビン量を測定し、黄疸の種類を絞り込む | 直接ビリルビン、間接ビリルビンの値を調べる。間接ビリルビン高値→溶血性黄疸等、直接ビリルビン高値→胆道閉塞等を疑う。 |

| 肝機能検査 | 肝臓の働きを調べる | AST、ALT、γ-GTP、ALPなどの酵素の値を測定。高値は肝臓異常を示唆。 |

| 画像検査(超音波、CT、MRI) | 肝臓、胆道、膵臓の状態を調べる | 肝炎、胆石、胆道がん、膵臓がん等の有無を確認。超音波検査は簡便、CT/MRIは詳細な情報を得られる。 |

| 肝生検 | 肝臓の状態を詳細に調べる | 肝臓組織を採取し顕微鏡で観察。炎症や線維化の程度を評価。 |

黄疸の治療

皮膚や白目が黄色く染まる黄疸は、血液中のビリルビンという黄色い色素が増加することで起こります。このビリルビンの増加は、様々な原因が考えられるため、黄疸の治療は原因疾患への適切な対応が中心となります。

例えば、肝臓の炎症である肝炎ウイルスが原因で黄疸が出ている場合は、ウイルスを抑える薬を用います。胆石が胆管を詰まらせてビリルビンの流れを阻害している場合には、内視鏡を使って胆石を取り除く手術を行います。胆管にできた腫瘍が原因であれば、腫瘍を切除する手術や、放射線を用いた治療、抗がん剤を用いた治療などを組み合わせて行います。

生まれたばかりの赤ちゃんにみられる新生児黄疸の場合、多くのケースは生理的な現象で自然に治まりますが、ビリルビン値が高い場合は光を使った治療を行います。これは、特定の波長の光を当てることで、ビリルビンを体外に排出しやすい形に変える治療法です。新生児黄疸の中でも特に重症の場合には、血液を交換する輸血を行うこともあります。

黄疸は、単なる症状であり、その背景にある病気を治すことが重要です。自己判断で薬を飲むことは、病気の発見や治療を遅らせる可能性があり危険です。黄疸の症状に気づいたら、必ず医療機関を受診し、医師の指示に従って治療を受けてください。早期発見と早期治療が、健康を守る上で大切です。

| 原因疾患 | 治療法 |

|---|---|

| 肝炎ウイルス | ウイルスを抑える薬 |

| 胆石による胆管閉塞 | 内視鏡による胆石除去手術 |

| 胆管腫瘍 | 腫瘍切除手術、放射線治療、抗がん剤治療 |

| 新生児黄疸(軽症) | 光線療法 |

| 新生児黄疸(重症) | 交換輸血 |