内風って何?その症状と対策

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いは分かりますが、「内風」という言葉は初めて聞きました。体の中に風が舞うような状態とは、一体どのような状態なのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「内風」とは東洋医学で使われる言葉で、めまいやふらつき、耳鳴り、動悸、不安感といった様々な症状をまとめて表現する言葉です。西洋医学の病名とは直接対応していません。

介護を学びたい

なるほど。めまいやふらつきといった症状が出るんですね。高齢者の方でよく耳にする症状と似ているように感じます。介護や介助が必要な場面もあるのでしょうか?

介護の研究家

その通りです。「内風」の症状が出ている方は、転倒の危険性があったり、日常生活に支障が出たりすることもあります。そのため、状況によっては介護や介助が必要になる場合もあります。症状の程度や生活状況によって、必要な支援が変わってくるのです。

内風とは。

「介護」と「介助」について説明する中で、「内風」という言葉が出てきます。「内風」とは、体の中に風が吹き荒れているような感覚を表す言葉です。

内風とは

内風とは、東洋医学の独特な考え方の一つで、体内で風が吹き荒れているような状態を指します。目には見えない風が体の中を巡り、様々な体の不調を引き起こすと考えられています。まるで風が体の中を駆け巡るように、症状が次々と場所を変えたり、突然現れたり消えたりする特徴があります。この症状の移動性や発作性こそが、内風を捉える重要な鍵となります。

内風が引き起こす症状は実に様々です。例えば、突然起こる激しい痛みやしびれ、ぐるぐると回るようなめまい、筋肉が勝手に収縮する痙攣、小刻みに震えるふるえ、耳鳴り、皮膚の激しいかゆみなどが挙げられます。これらの症状は、まるで風が体の中を吹き荒らしているかのように、予測不能な形で現れたり消えたりします。そのため、西洋医学の検査では異常が見つからず、診断が難しいケースも少なくありません。

内風が生じる原因は、体質や生活習慣、周りの環境など、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられています。例えば、生まれ持った体質の弱さや、普段の食生活の乱れ、過労や睡眠不足、精神的なストレス、季節の変化、気候の変動などが内風を引き起こすきっかけとなることがあります。このように、内風の原因を特定することは容易ではありません。

東洋医学では、内風は様々な病気の根本原因の一つと考えられています。そのため、内風を鎮める治療は、様々な病気の予防や改善に繋がると考えられています。内風を理解することは、自分の体の状態を正しく把握し、健康を守る上で非常に大切です。内風かも?と感じたら、東洋医学の専門家に相談してみるのも良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 東洋医学の考え方で、体内で風が吹き荒れているような状態。症状が移動したり、突然現れたり消えたりする。 |

| 症状 | 激しい痛みやしびれ、めまい、痙攣、ふるえ、耳鳴り、皮膚の激しいかゆみなど。西洋医学の検査では異常が見つからないケースも。 |

| 原因 | 体質、生活習慣、環境など様々な要因が複雑に絡み合っている。体質の弱さ、食生活の乱れ、過労、睡眠不足、ストレス、季節の変化など。 |

| 東洋医学的見解 | 様々な病気の根本原因の一つ。内風を鎮める治療は、病気の予防や改善に繋がる。 |

内風の症状

内風とは、東洋医学の考え方で、体の中に悪い風が入り込んで様々な不調を起こすと考えられています。そのため、症状は実に様々で、まるで風が体の中を吹き荒れるように、突然現れたり消えたり、また場所を変えたりする特徴があります。症状の重さにも個人差があり、軽い違和感で済む場合もあれば、日常生活に大きな影響が出る場合もあります。

代表的な症状としては、めまいやふらつき、耳鳴りや聞こえづらさ、顔の筋肉が麻痺する、手足のしびれや震え、痙攣、チックなどの運動に関する症状が挙げられます。その他にも、皮膚のかゆみやじんましん、突然の痛みなども内風の症状として現れることがあります。これらの症状は単独で現れることもあれば、いくつか組み合わさって現れることもあります。

また、内風は他の病気と同時に起こることもあり、風邪や頭痛、高血圧、脳卒中などの症状を悪化させる可能性も指摘されています。例えば、風邪をひいた際に、内風が加わると頭痛やめまいがひどくなることがあります。また、高血圧の人は内風によってさらに血圧が上がり、脳卒中のリスクが高まる可能性も考えられます。

内風の症状が繰り返し現れる場合や、症状が長引く場合は、必ず医療機関を受診しましょう。自己判断で治療を行うのは危険です。症状が悪化したり、他の病気を併発する恐れがあります。医師の診察を受け、適切な診断と治療を受けることが大切です。東洋医学的な治療だけでなく、西洋医学的な治療が必要な場合もあります。医師とよく相談し、自分に合った治療法を見つけることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 内風とは | 東洋医学の考え方で、体の中に悪い風が入り込んで様々な不調を起こすと考えられているもの。症状は突然現れたり消えたり、場所を変えたりする特徴があり、個人差も大きい。 |

| 代表的な症状 | めまい、ふらつき、耳鳴り、聞こえづらさ、顔面麻痺、手足のしびれ、震え、痙攣、チック、皮膚のかゆみ、じんましん、突然の痛みなど。単独または複数同時に現れる。 |

| 合併症・悪化の可能性 | 風邪、頭痛、高血圧、脳卒中などの症状を悪化させる可能性がある。 |

| 受診の目安 | 症状が繰り返し現れる場合や長引く場合は医療機関を受診。自己判断は危険。 |

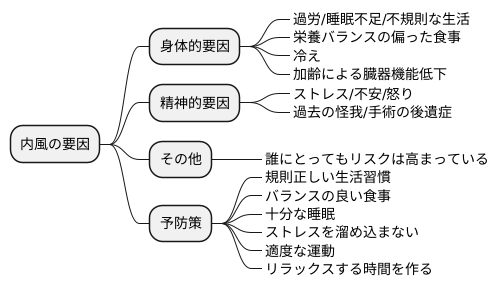

内風の原因

内風は、様々な要因が重なり合って起こると考えられています。その原因は体だけでなく、心の状態や生活のあり方など多岐にわたります。

まず、過労や睡眠不足、不規則な生活は、体のリズムを崩し、内風を引き起こす大きな要因となります。毎日同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保することは、体の調子を整える上で非常に大切です。また、栄養バランスの偏った食事も内風を招きやすい状態を作ります。肉ばかり食べる、野菜をあまり食べないなど、特定の食品に偏ることなく、様々な食品をバランスよく食べることが重要です。そして、冷えも内風の大きな原因の一つです。体が冷えると、血行が悪くなり、体の機能が低下しやすくなります。特に、冬場は暖かい服装を心がけ、冷えから体を守るようにしましょう。

加齢に伴い、体の機能は徐々に衰えていきます。特に、肝臓や腎臓の働きが弱まると、内風が生じやすくなると言われています。バランスの良い食事や適度な運動を心がけ、これらの臓器の機能を維持することが大切です。

さらに、精神的な要因も無視できません。強いストレスや不安、怒りなどの感情の乱れは、気の流れを滞らせ、内風を招く原因となります。心に余裕を持つ、趣味を楽しむなど、ストレスをうまく解消する方法を見つけることが大切です。また、過去の怪我や手術の後遺症が内風につながるケースも見られます。怪我や手術を受けた後は、医師の指示に従って適切なケアを行い、後遺症が残らないように注意することが大切です。

現代社会は、ストレスが多く、生活習慣が乱れがちです。そのため、内風のリスクは誰にとっても高まっていると言えるでしょう。内風を予防するためには、規則正しい生活習慣を送り、バランスの良い食事を摂り、十分な睡眠をとることが重要です。また、ストレスを溜め込まず、適度に体を動かし、心身ともにリラックスできる時間を作ることも大切です。

内風の対策

内風とは、東洋医学の考え方で、体の中にこもった過剰な熱やエネルギーが原因で起こる様々な不調のことです。めまい、耳鳴り、のぼせ、動悸、イライラ、不眠など、多様な症状が現れます。このような内風による不調を和らげるためには、原因や症状に合わせた対策が必要です。

まず、日常生活を見直すことが重要です。十分な睡眠を確保し、栄養バランスの良い食事を規則正しく摂りましょう。適度な運動も大切で、ウォーキングや軽い体操など、自分に合った方法で体を動かす習慣をつけましょう。また、ストレスは内風を悪化させる大きな要因となるため、趣味やリラックスできる時間を持つなどして、ストレスをため込まない工夫をしましょう。

食生活の改善も効果的です。体の機能を助け、血液の流れを良くする食べ物を積極的に摂り入れましょう。例えば、ほうれん草や人参などの緑黄色野菜、わかめや昆布などの海藻類、しいたけやマイタケなどのきのこ類、豆腐や納豆などの豆類、そして魚や貝類などがおすすめです。さらに、体を温める効果のある生姜やネギなども積極的に利用しましょう。これらの食材は、内風で乱れた体のバランスを整えるのに役立ちます。

漢方薬も内風の症状緩和に有効な手段となります。抑肝散(よくかんさん)、釣藤散(ちょうとうさん)、桂枝加竜骨牡蠣湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)など、様々な種類の漢方薬がありますが、体質や症状は人それぞれ異なるため、自己判断で服用せず、必ず医師や漢方専門家に相談の上、適切なものを処方してもらうことが大切です。漢方薬は、体のバランスを整え、気の流れをスムーズにすることで、内風の症状を根本から改善していく効果が期待できます。

内風は、放置すると様々な不調につながる可能性があります。ご紹介した対策を参考に、自分の体と向き合い、早めに対処していくことが大切です。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 日常生活の見直し | 十分な睡眠、栄養バランスの良い食事、適度な運動、ストレスをため込まない |

| 食生活の改善 | 緑黄色野菜、海藻類、きのこ類、豆類、魚介類、生姜、ネギなどを摂取 |

| 漢方薬の服用 | 医師や漢方専門家に相談の上、適切な漢方薬を処方してもらう(例:抑肝散、釣藤散、桂枝加竜骨牡蠣湯など) |

日常生活での注意点

冷えは万病の元とも言われますが、内風と呼ばれる不調を悪化させる大きな要因となります。ですから、体を冷やさないようにすることが何よりも大切です。特に気温が下がる冬場は、重ね着をする、暖かい素材の服を着る、マフラーや手袋などで露出部分を覆うなど、防寒対策をしっかり行いましょう。反対に夏場は、冷房の効いた室内に長時間いると、体が冷えてしまうことがあります。冷房の設定温度を適切に保つ、冷房の風が直接当たらないようにする、羽織るものを用意するなど工夫しましょう。また、一年を通して、冷たい飲み物や食べ物の摂り過ぎにも注意が必要です。常温や温かいものを積極的に取り入れるように心がけましょう。

心身の疲れや緊張、つまりストレスも内風を招く大きな原因の一つです。ストレスを溜め込まずに、上手に発散する方法を見つけることが大切です。軽い運動を習慣づける、ゆっくりとお風呂に浸かる、好きな音楽を聴くなど、自分に合ったリラックス方法を見つけましょう。夢中になれる趣味や好きなことに没頭する時間も、ストレス解消に効果的です。

質の良い睡眠を十分にとることも、健康維持には欠かせません。睡眠不足は体のバランスを崩し、内風を悪化させるだけでなく、様々な不調の原因となります。毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にカフェインを摂らない、寝室を暗く静かに保つなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。睡眠時間をしっかりと確保することで、心身ともに健康な状態を保つことができます。

食生活の乱れも、内風を含む様々な健康問題を引き起こします。暴飲暴食を避け、バランスの良い食事を心がけましょう。特に、脂っこいものや刺激の強いものは控えめに、野菜や果物、海藻、きのこなど、様々な食材をバランス良く摂取することが大切です。腹八分目を意識し、食べ過ぎないように注意しましょう。また、よく噛んで食べることも、消化を助け、内風の予防に繋がります。

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 冷え |

|

| ストレス |

|

| 睡眠不足 |

|

| 食生活の乱れ |

|