知っておきたいD型肝炎

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いは分かりますが、この資料に出てくる『HDV』って何ですか?介護と何か関係があるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。『HDV』は『ディー型肝炎ウイルス』の略称で、肝臓の病気に関係するウイルスです。介護や介助そのものとは直接の関係はありません。ただし、介護や介助の現場で、感染症対策として肝炎ウイルスへの理解が必要となるケースはあります。

介護を学びたい

なるほど。肝臓の病気のウイルスなんですね。どうして介護の資料に出てきたのでしょうか?

介護の研究家

おそらく、感染症予防の項目で触れられていたのではないでしょうか?介護の現場では、血液などを介して感染する病気の予防が大切なので、その一環としてHDVについても説明があったのだと思います。

HDVとは。

「お年寄りの世話」と「お手伝い」と関係のある言葉「ディー型かんえんウイルス」(英語の「Hepatitis D Virus」を短くしたものです)について説明します。

D型肝炎の概要

D型肝炎は、D型肝炎ウイルス(HDV)によって起こる肝臓の病気です。HDVは単独では増殖できず、B型肝炎ウイルス(HBV)感染者の肝臓の中でだけ増殖できるという特殊な性質を持っています。つまり、D型肝炎になるには、まずB型肝炎になっている必要があります。HDVはHBVを土台として利用し、数を増やしていきます。

HDVが増えると、肝臓に炎症が起こります。この炎症が長く続くと、肝臓が硬くなる肝硬変や、肝臓がんになる危険性が高まります。肝硬変になると、肝臓の働きが悪くなり、様々な体の不調が現れます。また、肝臓がんは命に関わる病気です。ですから、D型肝炎を早期に発見し、きちんと治療することがとても大切です。

D型肝炎は世界中で確認されていますが、地域によって患者さんの数は大きく違います。ある地域ではB型肝炎の患者さんの多くがD型肝炎にもなっているという報告もあります。特に、注射針を共有する薬物使用者や、過去に輸血を受けた人、性交渉の相手が多い人などは、D型肝炎になりやすいと言われています。

D型肝炎は放っておくと重い病気になり、命を落とすこともあります。早期発見と適切な治療によって、病気の進行を抑え、健康な状態を保つことが重要です。少しでも体に異変を感じたら、早めに医療機関を受診し、検査を受けるようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原因 | D型肝炎ウイルス(HDV) (B型肝炎ウイルス(HBV)を土台として増殖) |

| 症状 | 肝臓の炎症 肝硬変 肝臓がん |

| リスク要因 | 注射針の共有 輸血歴 性交渉の相手が多い |

| 重要性 | 早期発見と適切な治療 |

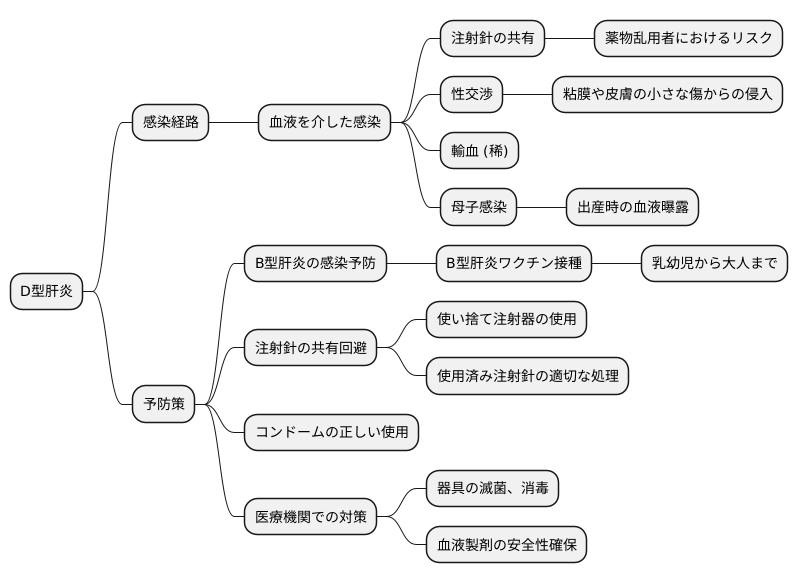

感染経路と予防

D型肝炎は、血液を介した感染が主な経路です。つまり、血液が体内に入ることで感染します。具体的には、いくつかの感染経路が挙げられます。まず、B型肝炎ウイルスに感染している人と注射針を共有することで、D型肝炎ウイルスが血液に混入し、感染する可能性があります。薬物乱用者における注射針の共有は、D型肝炎の感染リスクを高める大きな要因の一つです。また、B型肝炎ウイルスに感染している人との性交渉によっても、粘膜や皮膚の小さな傷からウイルスが侵入し、感染する可能性があります。さらに、輸血によって感染する可能性も稀にあります。輸血を受ける場合は、血液製剤の安全性について確認することが重要です。加えて、母親から生まれた子供に感染する母子感染の可能性も指摘されています。出産時に母親の血液に曝露されることで、新生児が感染する可能性があります。

D型肝炎の感染を予防するためには、まずB型肝炎の感染を防ぐことが最も効果的です。なぜなら、D型肝炎ウイルスはB型肝炎ウイルスに感染している人の体内でしか増殖できないからです。B型肝炎ウイルスに対するワクチン接種は、B型肝炎の感染予防だけでなく、D型肝炎の感染予防にも非常に有効です。このワクチンは安全性が高く、乳幼児から大人まで接種可能です。また、D型肝炎の感染リスクを減らすためには、注射針の共有は絶対に避けるべきです。使い捨ての注射器を使用し、使用済みの注射針は適切に処理することが重要です。性交渉時にはコンドームを正しく使用することで、血液を介した感染リスクを低減できます。医療機関では、使用する器具の適切な滅菌、消毒を行い、血液製剤の安全性を確保することで、院内感染のリスクを最小限に抑えることができます。これらの対策を講じることで、D型肝炎の感染を効果的に予防することができます。

症状と検査

D型肝炎の症状は、B型肝炎ウイルス感染とよく似ています。初期には、体がだるい、疲れやすいといった疲労感や、食欲がなくなる、吐き気がする、皮膚や白目が黄色くなる黄疸、お腹が痛いといった腹痛などが見られることがあります。これらの症状は、B型肝炎ウイルス感染と区別がつきにくいため、D型肝炎ウイルスに感染していることに気づかない場合もあります。また、症状が全く出ないまま経過することもあります。そのため、B型肝炎ウイルスに感染している人は、D型肝炎ウイルスにも感染している可能性を常に考えておく必要があります。

D型肝炎ウイルス感染の有無を調べるには、血液検査が必要です。血液検査では、D型肝炎ウイルスに対する抗体や、D型肝炎ウイルスの遺伝物質(RNA)を調べます。これらの検査によって、D型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを確認できます。すでにB型肝炎ウイルスに感染している人は、D型肝炎ウイルスにも感染している可能性があるため、B型肝炎ウイルス感染の検査と同時に、D型肝炎ウイルス感染の検査も受けることが推奨されます。

D型肝炎は、早期に発見し適切な治療を行うことが重要です。そのためには、定期的に健康診断を受けるとともに、体に異変を感じたら、すぐに医療機関を受診するようにしましょう。特に、B型肝炎ウイルスに感染している人は、D型肝炎ウイルス感染の可能性も考慮し、上記の症状が現れた場合には、速やかに医療機関に相談することが大切です。早期発見と適切な治療によって、病気を重症化させないよう心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 |

|

| 検査 |

|

| 重要事項 |

|

治療方法

D型肝炎の治療は、他の肝炎と比べて難しいと言われています。主な治療薬として、体の中でウイルスをやっつける働きをする注射薬が使われます。この薬は、一部の方でウイルスの量を減らす効果が見られます。しかし、残念ながら、今のところD型肝炎を完全に治す治療法はありません。この注射薬は、あらゆる人に効果があるわけではなく、効き目にも個人差があります。また、体に負担がかかる場合もあり、吐き気や熱が出るなどの症状が現れることもあります。そのため、使うかどうかは、医師が体の状態や病気の進み具合をよく見て判断します。

この注射薬による治療は、長い期間にわたって行われることもあります。定期的に病院に通い、注射を打ち続ける必要があります。また、治療中も定期的に血液検査を行い、ウイルスの量や肝臓の状態を確認します。これは、薬の効果や副作用の有無を確かめるために行われます。D型肝炎は慢性化しやすい病気であるため、たとえ症状が軽くても、定期的な検査と治療を続けることが大切です。そうすることで、病気の進行を抑え、肝硬変や肝臓がんといった深刻な病気へ進むのを防ぐことができます。治療方針は、それぞれの人の状態に合わせて、医師が慎重に決めます。疑問や不安があれば、遠慮なく医師に相談しましょう。医師とよく話し合い、自分に合った治療法を見つけることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な治療薬 | 体内でウイルスをやっつける働きをする注射薬 |

| 治療効果 | 一部の患者でウイルスの量を減らす効果あり。完治は不可。効果や副作用には個人差あり。 |

| 副作用 | 吐き気、発熱など |

| 治療期間 | 長期にわたる場合あり |

| 治療内容 | 定期的な通院、注射、血液検査(ウイルスの量、肝臓の状態確認) |

| 治療の重要性 | 慢性化しやすい病気のため、症状が軽くても定期的な検査と治療が必要 |

| 治療方針 | 個々の状態に合わせて医師が決定 |

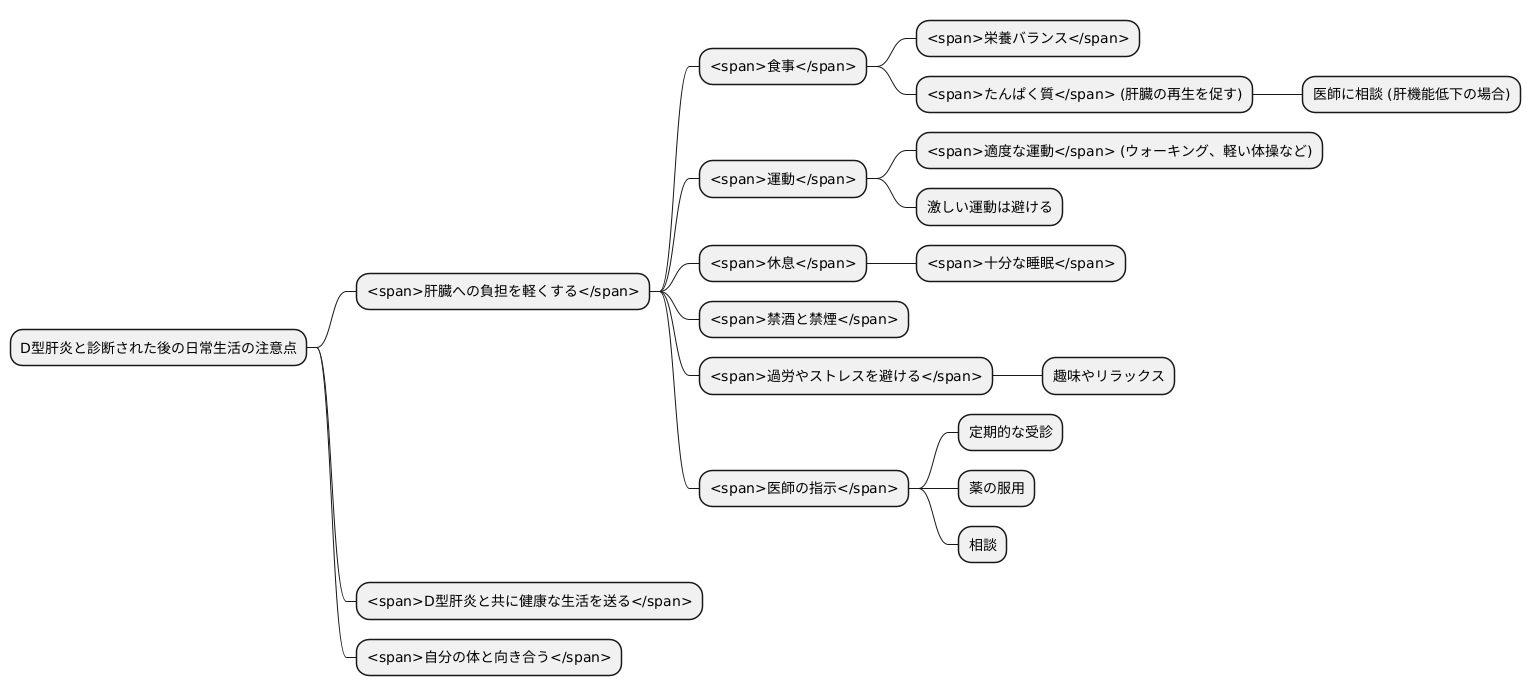

日常生活での注意点

肝臓は、私たちの体にとって重要な役割を担う大切な臓器です。D型肝炎と診断された後は、肝臓への負担を軽くするために、日常生活でいくつか注意すべき点があります。

まず、食事は栄養バランスを第一に考えましょう。体に必要な栄養素をしっかりと摂り、肝臓の働きを助けることが大切です。特に、たんぱく質は肝臓の再生を促すため、意識して摂るようにしましょう。ただし、肝臓の機能が低下している場合は、たんぱく質の摂取量を調整する必要があるため、医師に相談することが大切です。

次に、適度な運動を心がけましょう。ウォーキングや軽い体操など、体に負担がかかりすぎない運動を継続することで、血液の流れが良くなり、肝臓の機能維持に役立ちます。ただし、激しい運動は肝臓に負担をかける場合があるため、避けるようにしましょう。

十分な休息も大切です。睡眠不足は肝臓の機能を低下させる原因となります。毎日決まった時間に寝起きし、質の高い睡眠を確保することで、肝臓の回復を促しましょう。

また、禁酒と禁煙は肝臓の健康維持に欠かせません。アルコールは肝臓に直接的なダメージを与え、D型肝炎の悪化を招く可能性があります。タバコに含まれる有害物質も肝臓への負担となるため、禁酒・禁煙を徹底しましょう。

過労やストレスも肝臓に悪影響を及ぼします。仕事やプライベートで無理をしすぎないように注意し、ストレスをため込まないように、趣味やリラックスできる時間を持つなど工夫しましょう。

そして、医師の指示に従うことも非常に重要です。定期的に医療機関を受診し、検査や治療を受けることで、病状の進行を抑えることができます。医師から処方された薬は指示通りに服用し、疑問や不安があれば、遠慮なく相談するようにしましょう。

これらの日常生活での注意点をしっかり守ることで、D型肝炎と共に健康な生活を送ることができます。焦らず、自分の体と向き合いながら、日々を大切に過ごしましょう。

今後の展望

D型肝炎の治療を取り巻く状況は、日進月歩で進化を続けています。これまで、D型肝炎の治療は容易ではありませんでしたが、医療技術の進歩により、新たな治療法の開発に期待が寄せられています。

現在、様々な研究機関や製薬会社が、D型肝炎ウイルス(HDV)を直接攻撃する新しい抗ウイルス薬の開発にしのぎを削っています。これらの薬は、ウイルスの増殖を抑え、肝臓へのダメージを軽減することを目指しています。一部の薬は既に臨床試験の段階に入っており、近い将来、実用化される可能性があります。

また、既存の治療法を改良し、より効果を高める研究も進められています。たとえば、インターフェロン治療は現在でもD型肝炎の標準的な治療法の一つですが、副作用が強いという課題があります。そこで、副作用を抑えつつ、効果を高めるための新たな投与方法や併用療法などが研究されています。

さらに、根本的な治療法の開発も期待されています。D型肝炎は慢性化しやすい病気であり、現在の治療法では、ウイルスを完全に排除することは難しいのが現状です。しかし、免疫療法や遺伝子治療といった最先端の医療技術を用いることで、将来的には、D型肝炎を完全に治癒させることが可能になるかもしれません。

D型肝炎の克服には、患者さん自身の積極的な情報収集も重要です。最新の研究成果や治療法について、医師や専門機関から情報を得るようにしましょう。医学は常に進歩しており、D型肝炎の治療の未来は明るいと信じて、希望を持ち続けることが大切です。

| 現状 | 課題 | 対策・期待 |

|---|---|---|

| 治療が容易ではない | ウイルス排除の難しさ、インターフェロン治療の副作用 | 新薬開発、既存治療法の改良、免疫療法・遺伝子治療 |

| 医療技術の進歩 | – | 新薬開発に期待 |

| 新薬開発に期待 | – | 臨床試験段階、実用化の可能性 |

| インターフェロン治療 | 副作用 | 副作用を抑え、効果を高める研究 |

| 慢性化しやすい | ウイルス完全排除の難しさ | 免疫療法・遺伝子治療 |