知っておきたいB型肝炎ウイルス

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の仕事の中で、HBVっていう言葉が出てきたんですけど、これって何ですか?

介護の研究家

いい質問ね。HBVは『B型肝炎ウイルス』の略で、血液などを介して感染するウイルスだよ。介護や介助の現場では、血液に触れる機会があるから、感染予防がとても大切なんだ。

介護を学びたい

血液に触れると感染するんですか?そうすると、介護や介助の仕事は危険ということですか?

介護の研究家

正しい知識と適切な感染予防策(手洗い、消毒、使い捨て手袋の着用など)を身につければ、感染のリスクを減らすことができるんだよ。だから、危険というより、注意が必要な点だね。

HBVとは。

「お年寄りのお世話」と「お手伝い」に関係する言葉、『B型肝炎ウイルス』について説明します。B型肝炎ウイルスは、肝臓に炎症を起こす病気の原因となるウイルスです。

B型肝炎ウイルスとは

B型肝炎ウイルスは、肝臓に炎症を起こすとても小さな生き物です。この小さな生き物は、血液や体液を介して、人から人へとうつります。そして、慢性肝炎や肝硬変、肝臓がんといった深刻な病気を引き起こすことがあります。

B型肝炎ウイルスがどのようにして人から人へとうつるのかというと、いくつか経路があります。まず、B型肝炎ウイルスを持っているお母さんから、出産時に赤ちゃんへとうつる母子感染があります。また、血液を介してもうつる可能性があります。例えば、過去には輸血によってうつることもありましたが、今は検査体制が整っているため、輸血による感染はほとんどありません。しかし、注射針をみんなで使うことなどは大変危険です。さらに、性交渉によっても感染することがあります。

B型肝炎ウイルスは、空気感染や食事をみんなでつつくことではうつりません。感染しても、自覚症状がないままウイルスを持っている人も多く、自分が感染していることに気づかないまま、他の人にうつしてしまう可能性もあります。ですから、常に注意が必要です。特に、医療関係の仕事や介護の仕事をしている人たちは、血液や体液に触れる機会が多いため、感染を防ぐための対策をしっかりと行うことが大切です。

B型肝炎は、予防できる感染症です。予防接種を受けることで感染を防ぐことができます。まだ予防接種を受けていない人は、医療機関に相談してみましょう。また、早期発見、早期治療が大切ですので、定期的な健康診断を受けるように心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病原体 | B型肝炎ウイルス |

| 感染経路 | 血液、体液を介して感染 ・母子感染 ・注射針の共用 ・性交渉 |

| 感染しない経路 | 空気感染、食事の共用 |

| 症状 | 無症状のことも多い |

| 合併症 | 慢性肝炎、肝硬変、肝臓がん |

| 予防 | 予防接種、定期的な健康診断 |

感染の兆候と症状

B型肝炎ウイルスに感染すると、さまざまな兆候や症状が現れることがあります。ただし、自覚できる兆候や症状が全くない場合も多いので、注意が必要です。

感染した際に現れうる兆候や症状として、まず強い倦怠感があります。これは、体がだるくて何もする気が起きない状態です。次に、食欲がなくなる、吐き気がする、実際に吐いてしまうといった消化器の症状が現れることもあります。また、発熱することもあります。さらに、皮膚や白目が黄色くなる黄疸が出ることもあります。黄疸は、肝臓の働きが低下しているサインの一つです。

B型肝炎ウイルスに感染しても、これらの兆候や症状が現れない人も多くいます。このような人たちは無症状の状態でウイルスを体内に持ち続け、他の人に感染を広げてしまう可能性があります。このような状態を無症候性キャリアといいます。

B型肝炎は、急性肝炎と慢性肝炎の二つの段階に分けられます。急性肝炎は、感染してから数週間から数ヶ月で症状が現れ、多くの場合、自然に症状が軽くなり、ウイルスも体から排除されます。しかし、中には急性肝炎から慢性肝炎に移行する人もいます。慢性肝炎は、長期間にわたって肝臓に炎症が続く状態です。慢性肝炎になると、肝硬変や肝臓がんといった深刻な病気を引き起こす危険性が高まります。

そのため、B型肝炎ウイルスに感染した疑いがある場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。特に、家族にB型肝炎ウイルスのキャリアがいる人や、過去に輸血や臓器移植を受けたことがある人は、感染の危険性が高いと考えられます。このような人たちは、積極的に検査を受けるようにしましょう。早期発見、早期治療によって、重い病気への進行を防ぐことができる可能性が高まります。

| B型肝炎の兆候・症状 | B型肝炎の経過 | その他 |

|---|---|---|

|

|

|

診断と検査

B型肝炎ウイルス感染かどうかを確かめるには、血液検査が必要です。血液検査では、HBVと呼ばれるウイルスの様々な目印となるものを調べます。具体的には、HBV表面抗原、HBV表面抗体、HBV e抗原、HBV e抗体、HBVコア抗体といったものです。これらの目印の組み合わせによって、今まさに感染しているのか、長い間感染が続いているのか、過去に感染したことがあるのか、あるいはワクチンなどで免疫を獲得しているのかなどを見分けることができます。

例えば、HBV表面抗原が陽性で、HBV表面抗体が陰性であれば、現在感染していると考えられます。また、HBVコア抗体が陽性であれば、過去に感染したことがある、あるいは現在感染していることを示します。さらに、HBV e抗原が陽性であれば、ウイルスが活発に増殖していることを意味し、感染力が強い状態です。このように、それぞれの目印の有無や量を組み合わせて、感染の状態を詳しく調べます。

ウイルスの量を直接測る検査もあります。これはHBV DNA定量検査と呼ばれ、ウイルスの活動性や治療の効果を判断するのに役立ちます。治療によってウイルスの量が減れば、治療が効いていると判断できます。

肝臓の炎症の程度を知るためには、肝機能検査も一緒に行います。肝機能検査では、AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)やALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)といった肝臓で作られる酵素の量を測定します。これらの酵素の値が高い場合は、肝臓に炎症が起こっていると考えられます。

これらの検査結果を総合的に見て、医師は最適な治療方針を決めます。検査を受けることで、B型肝炎ウイルス感染の有無や状態を正しく理解し、適切な行動をとることができます。少しでも不安があれば、ためらわずに医療機関に相談することをお勧めします。

| 検査項目 | 目的 | 具体的な測定内容 | 結果の解釈 (例) |

|---|---|---|---|

| 血液検査 | B型肝炎ウイルス感染の有無や状態を調べる | HBV表面抗原、HBV表面抗体、HBV e抗原、HBV e抗体、HBVコア抗体 |

|

| HBV DNA定量検査 | ウイルスの活動性や治療の効果を判断する | ウイルスの量 | ウイルスの量が減れば治療が効いている |

| 肝機能検査 | 肝臓の炎症の程度を知る | AST、ALTなどの肝臓で作られる酵素の量 | 酵素の値が高い場合は肝臓に炎症が起こっている |

治療の方法

慢性B型肝炎の治療は、主に肝臓への負担を軽くし、病気の進行を抑えることを目的として行われます。そのために、ウイルスの増殖を抑える薬が使われます。代表的な薬として、インターフェロンと核酸アナログ製剤が挙げられます。インターフェロンは、体内でウイルスと戦う力を高める注射薬で、核酸アナログ製剤は、ウイルスの増殖を直接抑える飲み薬です。

これらの薬によって、ウイルスの活動は弱まり、肝臓の炎症も落ち着いてきます。その結果、肝硬変や肝臓がんといった深刻な病気への進行を食い止める効果が期待できます。

治療期間は、ウイルスの状態や使用する薬の種類、そして個々の体質によって大きく異なります。数ヶ月で終わることもあれば、数年単位の長い治療が必要になる場合もあります。治療中は、定期的に血液検査を行い、ウイルスの量や肝臓の機能を調べます。これは、薬の効果を確かめたり、副作用が出ていないかを確認したりするためです。また、医師との面談を通して、体調の変化や治療に関する疑問や不安を相談することも大切です。

薬物治療だけでなく、日常生活における注意点を守ることも重要です。栄養バランスの良い食事を摂り、肝臓に負担をかけないようにしましょう。適度な運動は、体全体の健康維持に役立ちます。また、十分な睡眠を確保し、心身ともに休ませることも大切です。そして、禁酒は肝臓の健康を保つ上で特に重要です。アルコールは肝臓に大きな負担をかけるため、治療中はもちろんのこと、普段から控えることが肝臓の健康維持につながります。

医師の指示を守り、治療を続けることが、慢性B型肝炎の進行を抑え、健康な生活を送る上で大切です。

| 慢性B型肝炎の治療 |

|---|

|

予防策

B型肝炎のウイルスに感染することを防ぐには、予防接種を受けるのが一番効果的です。この予防接種は、赤ちゃんや小さな子どもの頃から受けることが勧められています。また、ウイルスがどのようにして人から人へとうつるのかを知り、その経路を断つことも大切です。

B型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して感染します。そのため、医療関係者や介護をする人は、血液や体液に触れないように注意しなければなりません。具体的には、手袋やマスクをきちんと着用し、感染を防ぐための対策をしっかり行うことが必要です。注射針やカミソリ、歯ブラシなどは、他の人と共有してはいけません。これらを共用することで、ウイルスが血液を介して感染する可能性があります。

性交渉によって感染することもあります。そのため、性交渉の際にはコンドームを正しく使用することが大切です。コンドームは、ウイルスを含む体液の交換を防ぎ、感染のリスクを減らすのに役立ちます。

B型肝炎ウイルスを持っているお母さんから赤ちゃんへの感染を防ぐことも重要です。お母さんがB型肝炎ウイルスを持っている場合、出産の際には特別な対策が取られます。赤ちゃんへの感染を防ぐための薬を投与したり、母乳を与える前に赤ちゃんの予防接種を行うなど、様々な方法があります。

これらの予防策をしっかり行うことで、B型肝炎ウイルスに感染する危険性を大きく減らすことができます。自分自身の健康を守るため、そして周りの人たちに感染を広げないためにも、正しい知識を持ち、予防に努めましょう。

| 感染経路 | 予防策 |

|---|---|

| 血液・体液 | 医療従事者・介護者は手袋、マスク着用 注射針、カミソリ、歯ブラシの共用禁止 |

| 性交渉 | コンドームの正しい使用 |

| 母子感染 | 出産時の対策、薬物投与、予防接種 |

日常生活での注意点

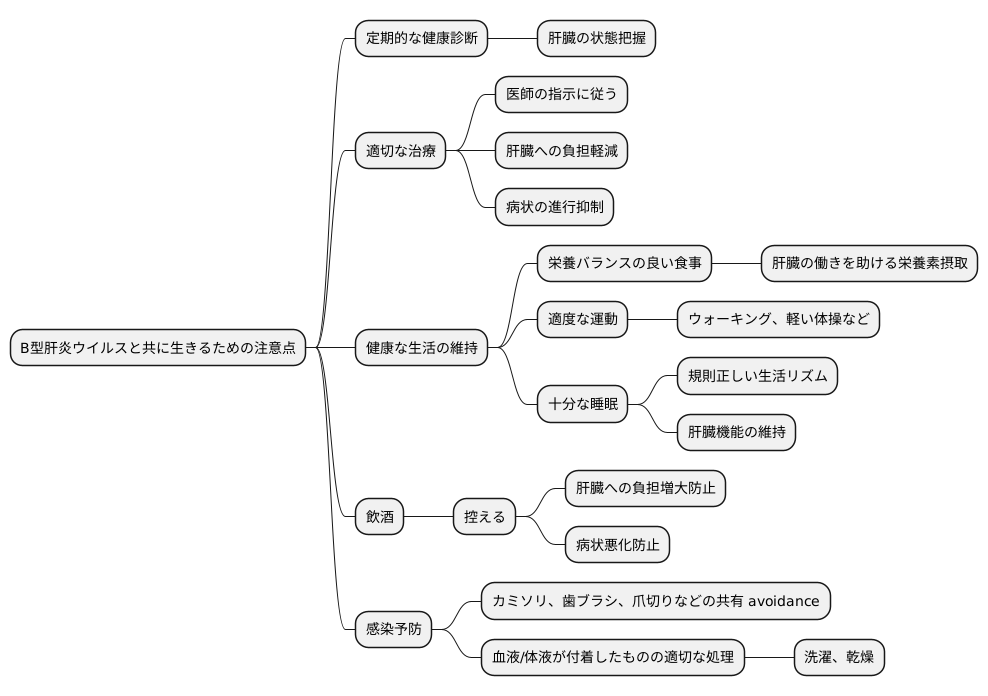

B型肝炎ウイルスと共に暮らす上で、日々の生活にはいくつか気を配るべき点があります。まず、定期的な健康診断を受け、ご自身の肝臓の状態をきちんと把握することが大切です。肝臓の専門家である医師の指示に従い、適切な治療を受けることで、肝臓への負担を軽くし、病状の進行を抑えることができます。

健康な生活を維持することも重要です。栄養バランスの良い食事を心がけ、肝臓の働きを助ける栄養素を十分に摂りましょう。また、適度な運動は肝臓の健康維持に役立ちます。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。睡眠をしっかりとることも大切です。睡眠不足は肝臓の機能を低下させる可能性があるため、規則正しい生活リズムを維持し、十分な休息をとりましょう。

B型肝炎ウイルスは、お酒を飲むことで肝臓への負担を増大させ、病状を悪化させる可能性があります。そのため、お酒は控えることが望ましいです。

B型肝炎ウイルスは血液や体液を介して感染するため、周りの人への感染を防ぐための配慮も必要です。カミソリや歯ブラシ、爪切りなどを共有することは避けましょう。また、血液や体液が付着したものは、適切な方法で処理することが大切です。血液が付着した衣類などは、他の人と分けて洗い、よく乾燥させることで感染のリスクを減らすことができます。

正しい知識を身につけ、日常生活で適切な対応をすることで、B型肝炎ウイルスと共にあっても健康な生活を送ることが十分に可能です。周りの人と協力しながら、安心して暮らせる環境を作るようにしましょう。