高齢者のうつ病をよく理解しよう

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、うつ病の方への対応で何か違いはあるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活全般の支援を指します。一方「介助」は、特定の動作や行為を補助することで、例えば階段の上り下りを手伝ったり、服を着るのを手伝ったりすることです。つまり、「介護」の中に「介助」が含まれると考えて良いでしょう。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の方がより包括的な支援なのですね。うつ病の方ですと、どのように変わるのでしょうか?

介護の研究家

うつ病の方は、気力や体力が低下していることが多いです。そのため、「介護」では、日常生活の援助に加えて、心のケアも重要になります。励ましたり、話を聞いてあげたり、気分転換を促したりするなど、精神的な支えが必要となります。「介助」においても、本人のペースに合わせてゆっくりと行い、焦らせないように配慮することが大切です。

うつ病とは。

『心の病』について説明します。心の病とは、気分が落ち込んだり、不安になったりする状態が続く病気です。悲しみや落ち込み、不安やいやな気持ちといった気分の変化、自分の価値が下がったように感じたり、自信を失ったり、罪悪感や絶望感に襲われる自己認識の変化、体が動かしにくくなるといった運動の変化、眠れなかったり、食欲がなくなったりするといった体の変化など、様々な症状が現れます。誰もがかかる可能性があり、「心の風邪」とも呼ばれています。お年寄りに特有の心の病は「老年期心の病」と呼ばれ、特に高齢者の初期段階で多く見られます。日本老年会によると、高齢者全体のうち数パーセントがこの病気を抱えています。心の病の原因には、遺伝や体の状態、周りの環境などが挙げられますが、老年期心の病の場合は、老化や脳の血管の病気といった体の要因が多いという特徴があります。また、配偶者に先立たれたり、子供が独立したりといった環境の変化や、退職によって社会的な役割を失うことも大きな原因となります。

うつ病とは

気分が沈み込む状態が長く続き、日常生活に大きな支障をきたす病気をうつ病といいます。一時的に気分が落ち込むこととは異なり、喜びや楽しみといった感情を感じにくくなるのが特徴です。食欲がなくなり食事がとれなくなったり、夜眠れなくなったりと、身体にも様々な症状が現れます。

高齢者の場合、若い人とは異なる特徴を持つ「老年期うつ病」に注意が必要です。老年期うつ病は、高齢者の数人に一人に見られる症状で、特に60歳前後で発症することが多いといわれています。物忘れが増えたり、集中力が続かなくなったりするなど、認知機能の低下が目立つのが特徴です。また、身体の不調を訴えることも多く、頭痛や肩こり、めまいなどを訴える高齢者もいます。そのため、他の病気と間違えやすく、正しい診断と治療を受けるのが遅れてしまうこともあります。

老年期うつ病の原因は、加齢に伴う身体機能や社会的な役割の変化、家族や友人の死別など、様々な要因が考えられます。身体的な病気や経済的な不安なども、老年期うつ病の引き金となることがあります。

周囲の人は、高齢者の日頃の様子に気を配り、いつもと違う様子が見られたら、話を聞いて共感するなど、適切な支えをすることが大切です。「歳をとれば誰でもなるもの」と決めつけずに、医療機関への受診を勧めることも重要です。早期に発見し、適切な治療を受けることで、症状の改善や社会生活への復帰が期待できます。老年期うつ病は、決して治らない病気ではありません。周りの人の理解と支えが、高齢者の回復を大きく後押しします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| うつ病とは | 気分が沈み込む状態が長く続き、日常生活に大きな支障をきたす病気。喜びや楽しみといった感情を感じにくくなるのが特徴。食欲不振、不眠などの身体症状も現れる。 |

| 老年期うつ病 | 高齢者特有のうつ病。60歳前後で発症することが多い。物忘れの増加、集中力低下など認知機能の低下が目立つ。頭痛、肩こり、めまいなどの身体症状を訴えることも多い。他の病気と間違えやすく、診断と治療が遅れる可能性がある。 |

| 老年期うつ病の原因 | 加齢に伴う身体機能や社会的な役割の変化、家族や友人の死別、身体的な病気、経済的な不安など。 |

| 周囲の人の対応 | 高齢者の日頃の様子に気を配り、変化に気付いたら話を聞いて共感する。 「歳をとれば誰でもなるもの」と決めつけずに、医療機関の受診を勧める。 |

原因と特徴

心の病であるうつ病は、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。一つだけの原因で起こることは稀で、遺伝的な体質、身体の調子、周りの環境などが影響し合っています。特に高齢期に起こるうつ病は、若い時とは異なる特徴があり、年齢を重ねることで脳の働きが変化したり、脳の血管の病気が原因となる場合が多く見られます。

人生の大きな出来事がきっかけとなることもあります。例えば、配偶者を亡くす、子供が独立する、仕事を辞めるといった生活環境の変化は、心に大きな負担をかけるため、うつ病の引き金となることがあります。社会との繋がりや役割を失うこと、孤独を感じることが、うつ病を招く一因となるのです。

高齢者のうつ病は、若い人のうつ病とは異なる症状が現れることがあります。気持ちが沈む、やる気が出ないといった心の症状よりも、食欲がなくなる、眠れない、体に痛みがあるといった身体の症状が強く現れることが多く、本人も周りの人も心の病とは気づきにくい場合があります。そのため、いつもと違う様子が見られたら、些細なことでも注意深く観察することが大切です。また、物忘れが目立つ場合には、認知症との見分けが重要となるため、早めに専門の医師の診察を受けることが必要です。適切な診断と治療によって、症状の改善や進行の抑制が期待できます。

| 高齢者のうつ病の特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 原因 | 遺伝、身体、環境、脳の変化、脳血管疾患、生活環境の変化(死別、子供の独立、退職など)による孤独感 |

| 症状 |

※身体症状が強く出て気づきにくい場合あり |

| 注意点 |

|

| 対応 | 早期の専門医の診察 |

| 治療効果 | 症状の改善、進行の抑制 |

治療と支援

心身の不調を抱える方の「治療」と「支援」は、多角的な取り組みが必要です。特に「うつ」と呼ばれる症状の場合、医療的な治療と日常生活での支えの両輪が重要になります。

医療的な治療としては、まず医師による診察と診断を受け、症状に合わせた薬を処方してもらう「薬物療法」があります。この薬物療法では、脳内の物質のバランスを整える薬を用いて、症状の改善を図ります。同時に、心の専門家による「精神療法」も有効です。「話し合い療法」や「認知行動療法」など、様々な方法を通して、ものの考え方や行動のくせを見つめ直し、より良い方向へ変えていくお手伝いをします。特にご高齢の方の場合は、他の病気や既に服用している薬との兼ね合いを注意深く見極めながら、治療を進める必要があります。

医療的な治療と並行して、日常生活での支援も欠かせません。家族や周りの方の理解と協力が、回復への大きな力となります。焦らず、じっくりと話を聞き、共感する姿勢を心がけましょう。日々の生活でのちょっとした手助けや励まし、地域活動などへの参加の促進も、心身の健康を取り戻す上で重要な役割を果たします。

お困りの際は、地域包括支援センターなどの相談窓口を積極的に活用しましょう。専門の相談員が、様々な制度やサービスの情報提供を行い、ご本人やご家族を支えます。相談は無料ですので、一人で抱え込まず、気軽に相談してみましょう。

| 分類 | 内容 | 対象 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 医療的治療 | 薬物療法 | 本人 | 医師による診察・診断に基づき、脳内物質のバランスを整える薬を処方 |

| 精神療法 | 心の専門家による、話し合い療法や認知行動療法など | ||

| 日常生活の支援 | 理解と協力 | 家族・周囲 | 焦らずじっくり話を聞き、共感する |

| 手助け・励まし | 本人 | 日々の生活でのサポート | |

| 地域活動への参加促進 | 社会参加の促進 | ||

| 相談窓口の活用 | 本人・家族 | 地域包括支援センター等による情報提供・支援(無料) |

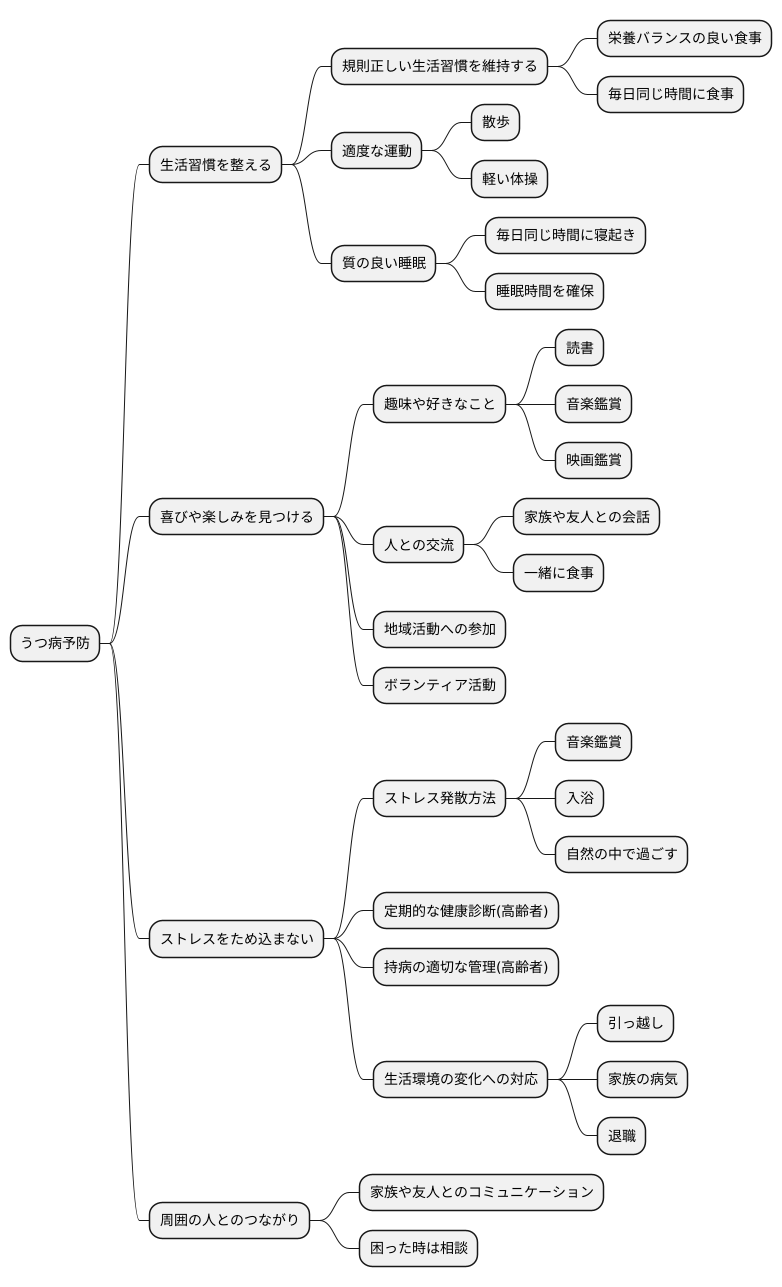

予防のポイント

心身の健康を保つ上で、うつ病の予防は大変重要です。うつ病にならないためには、日々の暮らし方を整えることが大切です。規則正しい生活習慣を維持することは、心身のバランスを整える基本です。栄養バランスの良い食事を心がけ、好き嫌いなく色々な食べ物を食べましょう。毎日同じ時間に食事をとることも大切です。適度な運動は、心身の健康に良い影響を与えます。散歩や軽い体操など、無理なく続けられる運動を見つけましょう。そして、質の良い睡眠を十分にとることも大切です。毎日同じ時間に寝起きし、睡眠時間をしっかりと確保しましょう。

喜びや楽しみを見つけることも、うつ病予防に効果的です。趣味や好きなことに熱中する時間を持つことは、心の活力を保ちます。読書や音楽鑑賞、映画鑑賞など、自分が楽しめるものを見つけましょう。また、人との交流も大切です。家族や友人と会話を楽しんだり、一緒に食事をしたりする時間は、心の支えとなります。地域活動への参加やボランティア活動なども、社会とのつながりを深め、新しい喜びや生きがいを見つける機会となります。

ストレスをため込まないことも重要です。日常生活で感じるストレスは、心身に悪影響を及ぼす可能性があります。ストレスを適切に発散する方法を身につけましょう。好きな音楽を聴いたり、ゆっくりお風呂に入ったり、自然の中で過ごしたりするなど、自分に合った方法を見つけましょう。高齢者の場合は、定期的な健康診断の受診と、持病がある場合は適切な管理を続けることが大切です。健康状態の変化を早期に発見し、適切な対応をすることで、重症化を防ぐことができます。また、生活環境の変化は誰にでも起こり得ます。引っ越しや家族の病気、退職など、変化に柔軟に対応できるよう、日頃から心構えをしておくことも大切です。

周囲の人とのつながりを大切にすることも、うつ病予防には欠かせません。家族や友人とのコミュニケーションを大切にし、何でも話せる関係を築きましょう。困った時や悩んでいる時は、一人で抱え込まずに、信頼できる人に相談することも大切です。誰かとつながっているという安心感は、心の健康を支える大きな力となります。

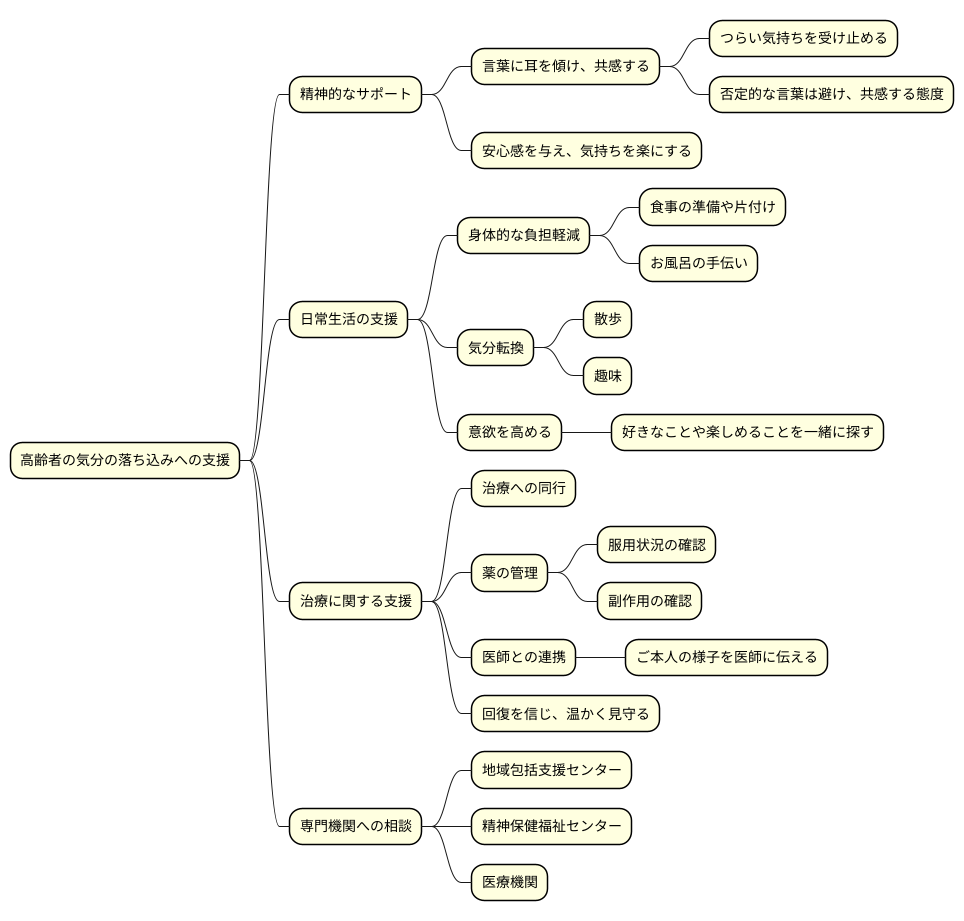

周囲の人の役割

高齢者が気分の落ち込みを長く抱えている場合、家族をはじめとする周りの方の支えが欠かせません。まずは、ご本人の言葉にじっくりと耳を傾け、つらい気持ちを受け止めることが大切です。「頑張って」「しっかりして」といった励ましの言葉は、かえってご本人を追い詰めてしまうことがあるため、否定的な言葉は避け、共感する態度で接しましょう。じっくり話を聞くことで、ご本人は安心感を得ることができ、気持ちが楽になることもあります。

日常生活における具体的な支援も重要です。食事の準備や片付け、お風呂の手伝いなど、身体的な負担を軽減するだけでなく、気分転換を図るための工夫も必要です。例えば、天気の良い日に一緒に散歩に出かけたり、以前好きだったことや趣味を一緒に楽しんだりするのも良いでしょう。ご本人の好きなことや楽しめることを一緒に探しながら、少しずつ意欲を高めていくことが大切です。

治療への同行や薬の管理も、周りの方の協力が不可欠です。医師の指示通りに薬を服用できているか、副作用は出ていないかなど、ご本人の様子を注意深く観察し、医師に伝えることも重要な役割です。また、ご本人を責めたり、プレッシャーをかけたりするのではなく、回復を信じ、温かく見守る姿勢が大切です。焦らず、ゆっくりと回復していくことを周りの方が理解し、支えていくことが重要です。

ご家族だけで抱え込まず、専門機関に相談することも考えてみましょう。地域包括支援センターや精神保健福祉センター、医療機関などに相談することで、適切な助言や支援を受けることができます。周りの方の温かい支えと専門家のサポートがあれば、ご本人はきっと回復への道を歩むことができるでしょう。