膠原病を知ろう:症状と治療

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いは分かりますが、「膠原病」って、介護や介助が必要になる病気なんですか?

介護の研究家

いい質問だね。膠原病は、全身の血管や皮膚、筋肉、関節などに炎症が見られる病気の総称で、症状の重さや種類によっては、日常生活に支障が出て、介護や介助が必要になる場合もあるんだよ。

介護を学びたい

そうなんですね。具体的にどんな時に介護や介助が必要になるんですか?

介護の研究家

例えば、関節リウマチという膠原病では、関節の痛みがひどくて、着替えや食事、移動などが難しくなることがある。 他にも、全身性エリテマトーデスなどの膠原病では、疲れやすくなったり、発熱や痛みで日常生活が困難になる場合もある。そういう時に、介護や介助が必要になるんだ。

膠原病とは。

「介護」と「介助」の違いについて説明します。ここでは、全身の血管、皮膚、筋肉、関節などに炎症が起こる病気の総称である「膠原病」を例に挙げます。

膠原病とは

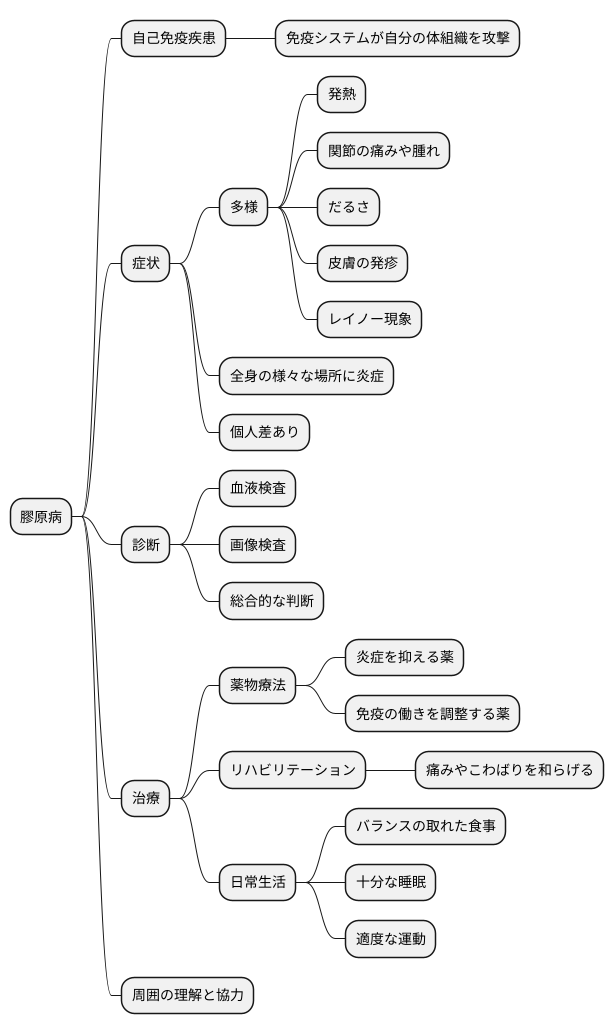

膠原病とは、ひとつの病気を指すのではなく、全身の血管、皮膚、筋肉、関節などに炎症が起きる病気の総称です。体の中で、本来は細菌やウイルスから体を守る免疫の働きが、自分自身の正常な組織を攻撃してしまうことで、様々な場所に炎症を起こしてしまうのです。これは自己免疫疾患と呼ばれ、膠原病はこの自己免疫疾患に含まれます。

膠原病には様々な種類があり、それぞれ症状や経過は大きく異なります。代表的なものとしては、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、強皮症、多発性筋炎、皮膚筋炎などが挙げられます。全身性エリテマトーデスは、皮膚や関節、腎臓、心臓など様々な臓器に炎症を起こす病気です。関節リウマチは、主に手足の関節に炎症が起き、痛みや腫れ、変形などを引き起こします。強皮症は、皮膚が硬くなる病気で、内臓にも影響を及ぼすことがあります。多発性筋炎と皮膚筋炎は、筋肉に炎症が起き、筋力低下や痛みなどを引き起こします。同じ病気であっても、症状の現れ方や重症度は人によって様々です。

膠原病の原因は、まだ完全には解明されていませんが、遺伝的な体質や環境的な要因、細菌やウイルスの感染などが複雑に関係していると考えられています。膠原病は、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返す慢性疾患であることが多く、長期にわたる治療が必要となる場合もあります。早期発見と適切な治療によって、症状をコントロールし、日常生活への影響を少なくすることができます。治療には、薬物療法が中心となりますが、日常生活での注意点を守ることも大切です。バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、ストレスをためないようにすることが重要です。また、病気の進行や合併症の予防のために、定期的な検査も欠かせません。

膠原病は、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性のある病気ですが、医療機関と連携を取り、積極的に治療に取り組むことで、症状をコントロールし、より良い生活を送ることが十分可能です。一人で悩まず、医師や看護師、その他医療関係者、そして家族や周囲の人々に相談し、支えてもらいながら、治療を続けていくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 全身の血管、皮膚、筋肉、関節などに炎症が起きる病気の総称。自己免疫疾患に含まれる。 |

| 種類 | 全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、強皮症、多発性筋炎、皮膚筋炎など |

| 原因 | 遺伝的体質、環境要因、細菌・ウイルスの感染などが複雑に関係 |

| 経過 | 慢性疾患で、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返す。長期にわたる治療が必要な場合も。 |

| 治療 | 薬物療法が中心。バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理、定期的な検査も重要。 |

| ポイント | 早期発見・適切な治療で症状コントロール、日常生活への影響を軽減。医療機関と連携、周囲のサポートも重要。 |

主な症状

膠原病は、体の免疫システムが自分自身の組織を攻撃してしまう自己免疫疾患の一つで、様々な症状が現れます。その症状は病気の種類によって大きく異なり、また同じ病気でも人によって症状の出方が違います。そのため、診断が難しく、早期発見が重要です。

膠原病でよく見られる症状として、発熱、疲れやすい、関節の痛み、筋肉の痛み、皮膚の発疹などがあります。これらの症状は、風邪などのありふれた病気と似ていることが多く、見過ごされてしまうこともあります。また、症状が一時的に軽くなったり、ひどくなったりを繰り返すこともあり、診断をさらに難しくしています。

膠原病の種類によって特徴的な症状が現れることもあります。例えば、全身性エリテマトーデスでは、蝶々が羽を広げたような形をした赤い発疹が顔に現れることがあります。これは蝶形紅斑と呼ばれ、この病気の特徴的な症状です。また、関節リウマチでは、手足の関節が腫れて痛みを伴います。朝、関節がこわばるのも特徴的な症状です。強皮症では、皮膚が硬くなる症状が見られます。指先から硬化が始まり、次第に腕や顔、体全体に広がっていくこともあります。多発性筋炎や皮膚筋炎は、筋肉に炎症が起こる病気です。そのため、筋肉が弱くなったり、痛んだりするなどの症状が現れます。皮膚筋炎では、筋肉の症状に加えて、皮膚にも発疹が現れます。

これらの症状は、日常生活に大きな影響を与えるだけでなく、放置すると内臓の障害などの重い合併症を引き起こす可能性があります。少しでも気になる症状がある場合は、早めに病院で診察を受け、適切な検査を受けることが大切です。早期に発見し、適切な治療を受けることで、病気の進行を抑え、より良い生活を送ることができます。

| 病気の種類 | 特徴的な症状 |

|---|---|

| 膠原病(共通) | 発熱、疲れやすい、関節の痛み、筋肉の痛み、皮膚の発疹 |

| 全身性エリテマトーデス | 蝶形紅斑(蝶々が羽を広げたような形をした赤い発疹が顔に現れる) |

| 関節リウマチ | 手足の関節が腫れて痛み、朝の関節のこわばり |

| 強皮症 | 皮膚が硬くなる(指先から始まり、腕、顔、体全体に広がる) |

| 多発性筋炎/皮膚筋炎 | 筋肉の炎症による痛みや衰弱(皮膚筋炎では皮膚の発疹も伴う) |

診断方法

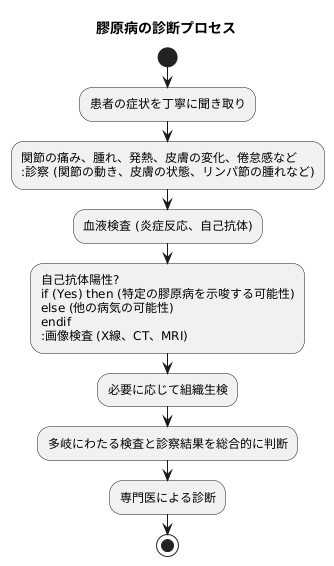

膠原病の診断は、様々な検査結果や症状を総合的に見て判断します。一種類の検査だけで確定診断することは難しく、医師の経験と知識が重要になります。まず、患者さんの訴える症状を丁寧に聞き取ることから始まります。具体的には、関節の痛みや腫れ、発熱、皮膚の変化、倦怠感など、多岐にわたる症状が現れるため、それぞれの症状について詳しく確認します。

次に、診察によって身体の状態を調べます。関節の動きや皮膚の状態、リンパ節の腫れなどを確認することで、病気の手がかりを探ります。これらの症状や診察所見に基づいて、血液検査を行います。血液検査では、炎症反応の有無や自己抗体の有無などを調べます。炎症反応は体のどこかに炎症が起きていることを示す指標であり、膠原病では多くの場合上昇します。自己抗体は、自分の体の成分を攻撃してしまう抗体のことで、膠原病の種類によっては特異的な自己抗体が存在するため、診断の重要な手がかりとなります。特定の自己抗体が陽性であれば、特定の膠原病を示唆する可能性がありますが、自己抗体が陽性でも必ずしも膠原病とは限りません。他の病気の可能性も考慮しながら、慎重に判断する必要があります。

さらに、画像検査を行うこともあります。X線検査、CT検査、MRI検査などを行い、関節や内臓の状態を調べます。関節リウマチであれば関節の炎症や破壊の程度を、全身性エリテマトーデスであれば肺や腎臓の病変の有無を確認することができます。場合によっては、より詳細な情報を得るために、組織の一部を採取して顕微鏡で調べる組織生検を行うこともあります。このように、膠原病の診断は多岐にわたる検査と診察結果を総合的に判断する必要があり、専門的な知識と経験が不可欠です。膠原病が疑われる場合は、自己判断せずに、速やかに専門医を受診することが大切です。早期診断と適切な治療によって、病気の進行を抑え、合併症を予防することに繋がります。

治療方法

膠原病の治療は、一人一人の状態に合わせた個別対応が必要です。病状の進行度合い、自覚症状の有無、生活環境など様々な要因を考慮した上で、最適な治療方針が決定されます。

まず、薬物療法について説明します。炎症を抑えることを目的とした薬や、過剰に反応している免疫の働きを調整する薬などが用いられます。特に、ステロイド薬は炎症を抑える効果が非常に高く、多くの膠原病の治療において重要な役割を担っています。しかしながら、長期にわたって使用すると副作用が現れる可能性もあるため、医師の指示を厳守し、慎重に服用する必要があります。ステロイド薬だけで十分な効果が得られない場合や、副作用が懸念される場合には、免疫抑制剤が用いられます。免疫抑制剤は、免疫の働きを調整することで炎症を抑えます。

薬物療法に加えて、理学療法と作業療法も重要な役割を果たします。理学療法は、関節の痛みや動きの硬さを和らげ、身体機能の維持・改善を図るためのリハビリテーションです。作業療法は、日常生活で必要な動作をスムーズに行えるようにするための訓練を行います。例えば、着替えや食事、入浴などの動作を練習することで、日常生活の自立度を高めることを目指します。

膠原病の治療は、長期にわたる場合が多いです。そのため、患者さん自身が病気について正しく理解し、治療に積極的に取り組むことがとても大切です。医師や看護師、理学療法士、作業療法士など、様々な医療専門職と協力しながら、治療計画を立て、定期的な検査を受けることで、症状をうまく管理し、より良い生活を送れるように努めましょう。

| 治療のポイント | 内容 |

|---|---|

| 個別対応 | 病状の進行度合い、自覚症状の有無、生活環境など様々な要因を考慮した上で、最適な治療方針が決定。 |

| 薬物療法 | 炎症を抑える薬、免疫の働きを調整する薬(ステロイド薬、免疫抑制剤など)を使用。副作用に注意し、医師の指示を厳守。 |

| 理学療法と作業療法 | 理学療法は関節の痛みや動きの硬さを和らげ、身体機能の維持・改善を図る。作業療法は日常生活に必要な動作をスムーズに行えるようにする訓練。 |

| 長期的な治療 | 患者さん自身が病気について正しく理解し、治療に積極的に取り組むことが大切。医師や医療専門職と協力し、治療計画を立て、定期的な検査を受ける。 |

日常生活の注意点

膠原病と共に暮らす上で、日々の生活にはいくつか気を配るべき点があります。規則正しい生活習慣を維持し、十分な睡眠と栄養バランスの良い食事を摂ることは基本中の基本です。夜更かしや不規則な食生活は避け、毎日の生活リズムを整えましょう。

疲労や精神的な負担は病状を悪化させる大きな要因となります。仕事や家事などで無理をしすぎず、適度に休息を取り入れることが大切です。趣味やリラックスできる活動を通して、心身の疲れを上手に解消する方法を見つけるようにしましょう。また、過度なストレスは症状の悪化につながるため、自分にあったストレス対処法を見つけることも重要です。

体を動かすことは関節の柔軟性を保ち、筋肉を鍛える上で効果的です。散歩や軽い体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。ただし、激しい運動は病状を悪化させる場合もあります。運動の種類や強度については、必ず医師と相談し、自分に合った運動計画を立てるようにしてください。

紫外線は膠原病の症状に悪影響を与えることが知られています。外出時には日焼け止めをこまめに塗り直したり、帽子や日傘、長袖の衣服などを活用して、紫外線から肌を守る対策を徹底しましょう。曇りの日でも紫外線は降り注いでいるため、油断は禁物です。

たばこは血管を収縮させ、血行を悪くするため、病状の悪化につながる可能性があります。禁煙は膠原病と共に生きる上で非常に大切な要素です。

病状が落ち着いている時でも、定期的に病院を受診し、医師の診察を受けるようにしましょう。医師による診察は、病状の進行や変化を早期に発見する上で重要です。また、新しい症状が現れた場合は、速やかに医師に相談することが大切です。膠原病は症状が変化しやすい病気ですが、適切な治療と日々の生活習慣への配慮によって、病気を抱えながらも充実した毎日を送ることが十分に可能です。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 生活習慣 | 規則正しい生活習慣を維持し、十分な睡眠と栄養バランスの良い食事を摂る。夜更かしや不規則な食生活は避ける。 |

| 疲労・ストレス軽減 | 疲労や精神的な負担、過度なストレスは病状悪化の要因となるため、無理せず休息を取り、ストレス対処法を見つける。 |

| 適度な運動 | 関節の柔軟性を保ち、筋肉を鍛えるために散歩や軽い体操など無理のない範囲で体を動かす。ただし、激しい運動は避け、医師と相談の上、適切な運動計画を立てる。 |

| 紫外線対策 | 紫外線は症状に悪影響を与えるため、日焼け止め、帽子、日傘、長袖などで徹底的に対策する。曇りの日も油断しない。 |

| 禁煙 | たばこは血管を収縮させ、血行を悪くするため、禁煙は非常に大切。 |

| 定期受診と相談 | 病状が落ち着いている時も定期的に受診し、医師の診察を受ける。新しい症状が現れた場合は速やかに医師に相談する。 |

まとめ

膠原病は、自分の免疫システムが誤って自分の体組織を攻撃してしまう自己免疫疾患です。免疫の働きが乱れることで、全身の様々な場所に炎症が起こり、多様な症状が現れます。この病気は、皮膚、関節、血管、内臓など、体のあらゆる部分を侵す可能性があり、症状も一人ひとり異なり、経過も様々です。そのため、早期発見と適切な治療が非常に重要となります。

膠原病の代表的な症状としては、発熱、関節の痛みや腫れ、だるさ、皮膚の発疹、レイノー現象(手足の指先の血行が悪くなり、白っぽくまたは青紫色に変色する)などが挙げられます。これらの症状は、他の病気でも見られることがあるため、膠原病と診断するには、血液検査や画像検査など、様々な検査を組み合わせて総合的に判断する必要があります。膠原病は、早期に発見し、適切な治療を開始することで、症状の進行を抑え、合併症を防ぐことができます。

治療の中心となるのは、薬物療法です。炎症を抑える薬や免疫の働きを調整する薬などを用いて、症状のコントロールを目指します。また、痛みやこわばりを和らげるリハビリテーションも重要です。日常生活では、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、健康な生活習慣を維持することが大切です。症状が悪化しやすい時期には、無理をせず体を休めることも必要です。

膠原病は、患者さん本人だけでなく、周りの人々の理解と協力が不可欠な病気です。膠原病について正しく理解し、患者さんの気持ちを尊重することで、より良い生活を送るための支えとなることができます。この記事が、膠原病と共に生きるすべての人にとって、少しでも役立つ情報になれば幸いです。