命を守るための心肺停止への理解

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の勉強をしているんですが、「CPA」っていう言葉が出てきました。どういう意味ですか?

介護の研究家

いい質問だね。「CPA」は「心肺停止」を表す言葉だよ。心臓と肺が停止している状態のことだ。

介護を学びたい

心臓と肺が止まっている状態…つまり、もう亡くなっているということですか?

介護の研究家

必ずしもそうとは限らないよ。心肺が停止しても、すぐに対処すれば、心臓と肺の働きを再開できる場合もある。だから、心肺停止した人を発見したら、すぐに救命措置を行うことがとても大切なんだ。

CPAとは。

『CPA』(心臓と肺が止まっている状態のこと)について説明します。これは、人の世話をする際の大切な言葉です。

心肺停止とは

心臓と肺の働きが止まってしまうことを、心肺停止といいます。心臓は体中に血液を送るポンプの役割をしており、肺は呼吸によって体内に酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する役割を担っています。これらの働きが停止してしまうと、全身に酸素が行き渡らなくなり、生命を維持するために必要な臓器がうまく動かなくなってしまいます。

心肺停止は、多くの場合突然起こります。心臓が血液を送るポンプとしての機能を失うことを心停止といい、肺が呼吸機能を失うことを呼吸停止といいます。心停止と呼吸停止は同時に起こることもあれば、どちらか一方から始まることもあります。いずれの場合でも、一刻も早く適切な処置をしなければ、数分のうちに命を落としてしまう危険性があります。

心肺停止には様々な原因が考えられます。心臓の病気である心臓発作や不整脈、呼吸器の病気が原因となることがあります。また、事故などによるケガや、薬物の過剰摂取、溺れることなども原因となることがあります。

心肺停止は誰にでも起こりうる緊急事態です。そのため、心肺停止の兆候や対処法について知っておくことはとても大切です。普段から健康に気を配り、健康診断を定期的に受けることで、心肺停止になる危険性を減らすよう努めることも重要です。もしもの時に備えて、応急手当の方法を学んでおくことも役立ちます。地域によっては、消防署などで救命講習会などが開催されているので、積極的に参加してみるのも良いでしょう。

心肺停止は、迅速な対応が生死を分ける重大な事態です。正しい知識を身につけて、いざという時に落ち着いて行動できるよう、日頃から心構えをしておきましょう。

| 心肺停止とは | 心臓と肺の働きが止まること |

|---|---|

| 原因 | 心臓発作、不整脈、呼吸器の病気、事故、薬物過剰摂取、溺水など |

| 発生 | 多くの場合、突然起こる |

| 危険性 | 数分のうちに命を落とす危険性がある |

| 重要性 | 誰にでも起こりうる緊急事態であり、兆候や対処法を知っておくことが大切 |

| 予防と対策 | 健康診断、応急手当の学習、救命講習会の参加 |

| 迅速な対応 | 生死を分ける |

心肺停止の兆候

突然、心臓が止まり呼吸が停止する状態、いわゆる心肺停止は、人の命を脅かす重大な事態です。一刻も早い適切な処置が必要であり、そのためには心肺停止の兆候をいち早く見つけることが重要となります。

心肺停止の兆候として、まず挙げられるのは意識の消失です。呼びかけに応じなかったり、体に触れても反応がない場合は、意識を失っている可能性が高いと言えるでしょう。次に、呼吸の停止を確認します。胸やお腹の動きを見たり、耳を胸に近づけて呼吸音を聞いてみたり、自分の頬に相手の口元を近づけて息がかかるかどうか確認します。呼吸が確認できない場合は、呼吸が停止していると判断できます。そして、脈拍の有無も重要な判断材料です。人差し指、中指、薬指の三本を首の付け根の窪みや手首の親指側に当てて脈拍を触診します。心肺停止の状態では、脈拍は触れられません。

さらに、顔色や唇、爪の色にも変化が現れることがあります。顔色が急に青白くなったり、唇や爪の色が紫色になるチアノーゼという状態は、血液中の酸素が不足しているサインであり、心肺停止の兆候の一つです。ただし、これらの兆候は必ずしも全て同時に、あるいは明確に現れるとは限りません。少しでも異変を感じたら、ためらわずに救急車を呼ぶことが大切です。特に、意識がない場合は、心肺停止の可能性が高いと判断し、直ちに119番通報を行いましょう。同時に、周囲の人々にも協力を求め、救急隊員が到着するまでの間、できる限りの応急処置、例えば胸骨圧迫や人工呼吸を行うことが救命率を高めることに繋がります。心肺停止は時間との闘いです。迅速な対応が、尊い命を救う鍵となります。

| 心肺停止の兆候 | 詳細 |

|---|---|

| 意識の消失 | 呼びかけへの無反応、刺激への無反応 |

| 呼吸の停止 | 胸やお腹の動きの消失、呼吸音の消失 |

| 脈拍の消失 | 首や手首で脈拍が触れない |

| チアノーゼ | 顔色、唇、爪の青紫色化 |

救命のための応急処置

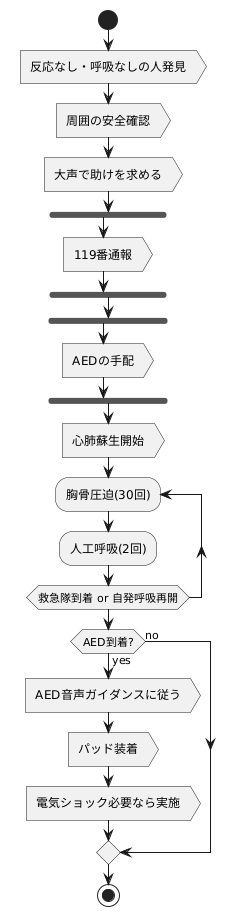

突然の心臓や呼吸の停止は、いつ誰にでも起こりうる緊急事態です。一刻を争う状況下で、居合わせた人が適切な処置を行うことで、尊い命を救える可能性が高まります。そのため、救命のための応急処置について、正しい知識を身につけておくことが大切です。もし、反応がなく呼吸もしていない人を発見したら、まず周囲の安全を確認します。落ちてくるものや、倒れてくるもの、火災の危険などがないか、素早く見回しましょう。安全が確認できたら、大きな声で周囲の人に助けを求め、119番通報と自動体外式除細動器(AED)の手配を依頼します。

救助を呼ぶ人がいれば、その人に任せ、自身は心肺蘇生を開始します。心肺蘇生は、胸骨圧迫と人工呼吸を組み合わせた方法です。胸骨圧迫は、両手を重ねて胸のほぼ中央に当て、心臓を圧迫するように強く、速く、絶え間なく押します。圧迫する深さは、大人の場合、胸が少なくとも5センチメートル沈み込む程度です。圧迫する速さは、一分間に100回から120回程度を目安に行います。

人工呼吸は、気道確保の後、傷病者の鼻をつまんで口を覆い、息を吹き込みます。胸が軽く上がる程度に、一秒かけて吹き込みます。胸骨圧迫30回に対し、人工呼吸2回の割合で繰り返します。救急隊員が到着するか、傷病者が自発的に呼吸を再開するまで、これらの処置を継続することが重要です。

自動体外式除細動器(AED)が到着したら、音声ガイダンスに従って操作します。パッドを胸に貼り付け、電気ショックが必要かどうかを機械が自動的に判断します。電気ショックが必要な場合は、機械が指示を出すので、その指示に従ってボタンを押します。

心肺蘇生は、特別な資格がなくても行うことができます。地域の消防署や医療機関などで、講習会が開催されているので、機会があれば積極的に参加し、正しい技術を身につけておくことをお勧めします。いざという時に、落ち着いて行動できるよう、日頃から手順をイメージトレーニングしておくことも効果的です。

自動体外式除細動器(AED)の利用

自動体外式除細動器(AED)は、心臓がけいれんし、血液を送り出せなくなった状態(心室細動)の際に、電気ショックを与えて心臓の動きを正常に戻すための医療機器です。突然の心停止は、いつ、誰にでも起こりうるため、街中や職場など、多くの人が集まる場所に設置されています。AEDは、音声ガイダンスに従って操作するだけで使用できるため、医療従事者でなくても簡単に扱うことができます。

AEDを使用する場面に遭遇した際は、まず落ち着いて119番通報をし、救急隊を要請します。同時に、周りの人にAEDを探してもらい、持ってきてもらいます。AEDが届いたら、電源を入れ、音声ガイダンスに従って電極パッドを傷病者の胸に貼り付けます。AEDが自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要かどうかを判断します。

電気ショックが必要な場合、AEDは音声と光で知らせてくれます。この時、電気ショックによって傷病者も周囲の人も感電する危険性があるため、傷病者に触れている人はいないか、大声で確認することが重要です。安全が確認できたら、ショックボタンを押します。ショックボタンを押すと、AEDが自動的に電気ショックを行います。電気ショック後は、すぐに胸骨圧迫と人工呼吸を再開します。AEDの使用は心肺蘇生と組み合わせることで効果を発揮します。電気ショックを与えた後も、救急隊が到着するまで心肺蘇生を続けることが大切です。

AEDは、いざという時に人命を救うための重要な機器です。AEDの使い方を学ぶことは、自分自身や周りの人の命を守ることに繋がります。地域や職場などで開催される救命講習会に参加し、AEDの使い方を身につけておきましょう。AEDの使用手順を正しく理解し、緊急時に適切な対応ができるようにしておきましょう。

| AEDとは | AED使用の手順 | 電気ショック後 | AEDを学ぶ意義 |

|---|---|---|---|

| 心臓がけいれんし血液を送り出せなくなった状態(心室細動)の際に電気ショックを与え心臓の動きを正常に戻す医療機器 | 1. 119番通報と救急隊要請 2. AEDを探す 3. 電源を入れ、音声ガイダンスに従い電極パッドを胸に貼る 4. AEDが心電図を解析し電気ショックの要否を判断 |

1. 胸骨圧迫と人工呼吸を再開 2. 救急隊到着まで心肺蘇生を続ける |

自分自身や周りの人の命を守ることに繋がる |

| 音声ガイダンスに従って操作できるため、医療従事者でなくても使用可能 | 電気ショックが必要な場合、音声と光で知らせる。感電の危険があるため、傷病者に触れている人がいないか確認後ショックボタンを押す | 地域や職場で開催される救命講習会に参加し、使い方を身につける |

心肺停止後のケア

心臓と肺の働きが止まった状態、いわゆる心肺停止から蘇生できたとしても、油断できる状況ではありません。心臓が再び動き出した後も、予断を許さない状態が続き、入院して集中治療室などで全身状態を管理する必要があります。その後も、後遺症が残る可能性があり、継続的な機能回復訓練が必要になる場合もあります。

心肺停止の状態では、全身の組織、特に脳への酸素供給が絶たれます。そして、酸素が供給されていない時間が長ければ長いほど、脳に障害が起こりやすく、重い後遺症が残る危険性が高まります。そのため、心肺停止の早期発見と早期の治療開始が非常に重要です。救急隊員や医師による救命措置はもちろんのこと、居合わせた人が心臓マッサージなどの応急処置を行うことで、救命率や社会復帰率を高めることができます。

心肺停止から社会復帰を目指すには、医療チームによる治療や機能回復訓練だけでなく、家族や周囲の人々の支えも大切です。心肺停止は、本人だけでなく、家族にも大きな精神的、経済的負担をかける可能性があります。社会復帰後も、日常生活や仕事への適応に困難が生じるケースも見られます。周囲の理解と協力が、本人と家族の支えとなり、社会復帰への道のりを支える力となります。

心肺停止は誰にでも起こりうるものです。心肺停止を予防するために、普段からバランスの取れた食事や適度な運動を心がけ、禁煙などの生活習慣の改善に努めることが大切です。また、いざという時に適切な行動がとれるよう、心臓マッサージや人工呼吸などの応急処置の方法を学んでおくことも重要です。心肺停止について正しく理解し、日頃から備えておくことで、自分自身の命を守るだけでなく、大切な人の命を救うことにも繋がります。

| 段階 | 要点 | 詳細 |

|---|---|---|

| 心肺停止発生時 | 早期発見・早期治療開始が重要 | 脳への酸素供給が絶たれるため、時間経過とともに後遺症リスクが増大。居合わせた人の応急処置も重要。 |

| 蘇生後 | 予断を許さない状態 | 入院・集中治療室での全身管理が必要。後遺症が残る可能性があり、継続的な機能回復訓練が必要な場合も。 |

| 社会復帰 | 周囲の支えが重要 | 医療チームによる治療・訓練に加え、家族や周囲の支えが不可欠。精神的・経済的負担への理解と協力が必要。 |

| 予防 | 生活習慣の改善と応急処置の習得 | バランスの良い食事、適度な運動、禁煙などの生活習慣改善。心臓マッサージや人工呼吸などの応急処置の学習。 |