躁うつ病:気分の波を知ろう

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、躁うつ病の方への対応で何か違いはあるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上での身の回りの世話全般を指します。一方「介助」は、何かをする時に、必要な部分だけを手伝うことです。例えば、階段の上り下りを支える、服のボタンをかけるのを手伝うなどが介助にあたります。躁うつ病の方への対応で言うと、症状の重さによって「介護」が必要になる場合もありますね。

介護を学びたい

なるほど。ということは、躁うつ病で落ち込んでいる時は、日常生活の様々な場面で「介護」が必要になることもあるけれど、少し元気な時は「介助」で足りる場合もある、ということでしょうか?

介護の研究家

その理解で概ね合っています。躁状態の時は、気分が高揚しているので一見介護は不要そうですが、衝動的な行動への対応や、日常生活がおろそかになりやすいので、状況によっては「介助」や「見守り」が必要になることもあります。症状や状態によって必要な支援が変わってくるので、注意深く観察することが大切ですね。

躁うつ病とは。

『躁うつ病』とは、心の病の一つで、気分が激しく上下する病気のことです。ひどく落ち込む「うつ状態」と、気分が高ぶり活動的になる「躁状態」を繰り返します。これらの状態の間には、症状のない落ち着いた期間があります。うつ状態や躁状態から次の状態になるまでは、通常数年かかります。また、うつ状態と躁状態の症状が同時に現れることもあり、これを「混合状態」といいます。この病気は「双極性障害」とも呼ばれます。これは、介護や介助が必要になる場合がある病気の一つです。

双極性障害とは

双極性障害、かつては躁うつ病と呼ばれていたこの病気は、心の状態が大きく揺れ動く精神疾患です。気分が高揚する「躁状態」と、気分が落ち込む「鬱状態」という正反対の状態を繰り返すことが特徴です。この心の波は、まるでジェットコースターのように激しく、生活に大きな影響を及ぼします。

躁状態では、気分が晴れやかに高ぶり、活動的になります。普段よりもエネルギッシュになり、自信に満ち溢れ、行動力も増します。しかし、同時に衝動的な行動や怒りっぽくなることもあります。一方、鬱状態では、気分が沈み込み、何事にも興味や喜びを感じられなくなります。体が重く感じられ、疲れやすく、集中力も低下します。食欲不振や不眠といった体の不調が現れることもあります。

これらの躁状態と鬱状態は、通常は症状のない落ち着いた期間を挟んで交互に現れます。しかし、必ずしも規則的に繰り返されるとは限らず、その周期は人それぞれです。数年単位で繰り返す人もいれば、数週間から数十年と大きな個人差があります。また、躁状態から次の状態へ、あるいは鬱状態から次の状態へ移行するまでの期間も様々です。

さらに、躁状態と鬱状態の症状が同時に現れる「混合状態」を経験する人もいます。これは、気分が高揚しているにもかかわらず、強い不安や焦燥感、イライラ感を抱えるなど、複雑な状態です。このような混合状態は、周囲の人にも理解されにくく、本人にとっても非常に辛いものです。双極性障害は、早期の診断と適切な治療によって症状をコントロールし、安定した生活を送ることが可能です。気になる症状がある場合は、早めに専門の医療機関に相談することが大切です。

| 状態 | 症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 躁状態 | 気分の高揚、活動的、自信過剰、衝動的な行動、怒りっぽい | エネルギッシュ、行動力増加 |

| 鬱状態 | 気分の沈み込み、無関心、無気力、疲労感、集中力低下、食欲不振、不眠 | 体が重く感じる、疲れやすい |

| 混合状態 | 気分の高揚、強い不安、焦燥感、イライラ感 | 複雑な状態、周囲に理解されにくい |

| サイクル | 躁状態と鬱状態を繰り返す | 周期は人それぞれ(数週間~数十年)、規則的とは限らない |

躁状態の特徴

躁状態は、気分が高揚し、活動性が増加する状態を指します。気分が高ぶるだけでなく、過剰な自信を持つようになり、自分は何でもできると思い込むこともあります。話好きになり、普段よりもずっと多く話し続けたり、矢継ぎ早にアイデアが湧き出て止まらなかったりします。また、睡眠の必要性を感じなくなり、寝なくても全く疲れを感じないといった状態になることもあります。

しかし、このような状態は常に良い影響を与えるとは限りません。むしろ、衝動的な行動が増えたり、些細なことでいらいらしたり、怒りっぽくなったりするなど、感情の起伏が激しくなることがあります。こうした症状は周囲との摩擦を生み、トラブルにつながる可能性があります。例えば、大きな買い物をしたり、ギャンブルに大金をつぎ込んだり、危険な運転をしたりするなど、後になって後悔するような行動をとってしまうこともあります。また、集中力が続かなくなり、同時にいくつものことをしようとして、どれも中途半端になってしまうこともあります。仕事や家事、学業など、日常生活の様々な場面に影響が出ることがあります。

このような状態が長く続くと、心身ともに大きな負担がかかり、疲弊してしまうでしょう。結果として、日常生活を送ることが困難になる可能性も出てきます。躁状態は、適切な休息や治療が必要な状態であることを理解し、周りの人に相談したり、専門機関に助けを求めることが大切です。

| 躁状態の特徴 | 影響/結果 | 対処法 |

|---|---|---|

| 気分の高揚、活動性増加、過剰な自信、話好き、睡眠欲求の減少 | 衝動的な行動、怒りっぽくなる、集中力低下、周囲との摩擦、仕事/家事/学業への影響、心身の疲弊 | 休息、周りの人に相談、専門機関への相談 |

鬱状態の特徴

気分の落ち込みは、鬱状態の代表的な特徴です。まるで深い霧の中にいるように、心は晴れず、強い悲しみや絶望感に苛まれます。この状態は一時的なものではなく、ほとんど一日中、毎日続くことが特徴です。

以前は楽しめていた趣味や活動、人との交流など、これまで喜びや興味を感じていた物事にも関心が失われます。何をするにも意欲がわかず、億劫に感じ、活動量が低下します。趣味の会への参加や友人との外出を断るようになり、家に閉じこもりがちになることもあります。

身体にも様々な影響が現れます。食欲が減退したり、逆に過食になったり、また、寝付けなくなったり、眠りが浅くなって何度も目が覚めたり、逆に過眠になることもあります。体がだるく、常に疲労感に悩まされることもあります。

思考力や集中力の低下も、鬱状態の特徴です。考えがまとまらず、物事を決断することが難しくなります。仕事や勉強に集中できず、能率が低下することもあります。また、自分に自信が持てなくなり、自分を責める気持ちが強くなります。自分の存在価値を疑い、無価値感に苛まれることもあります。

重症の場合、死について考えたり、自殺願望を抱いたりすることもあります。このような状態に陥った場合は、ためらわずに専門家に相談することが大切です。鬱状態は適切な治療によって回復できる病気です。周囲の理解と温かい支えが、回復への大きな力となります。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 精神面 |

|

| 身体面 |

|

| 認知面 |

|

| 必要な対応 | 専門家への相談、周囲の理解と温かい支え |

混合状態の複雑さ

混合状態とは、心の状態が不安定になり、躁状態と鬱状態の両方の特徴が同時に現れる複雑な状態です。まるで心の seesaw が激しく揺れ動き、落ち着かない状態と言えるでしょう。

例えば、気分は高揚し活動的になっているにもかかわらず、心の中では強い不安や焦燥感、イライラに苛まれているといった状況が考えられます。まるで元気な仮面を被りながら、内心では苦しみに耐えているような状態です。また、考えが次から次へと湧き上がり、集中できないこともあります。頭の中が高速回転しているにもかかわらず、実際に行動に移すことは難しく、落ち着かないといった矛盾を抱えることもあります。

このような感情の波が激しく、自分の感情をコントロールすることが難しくなるため、周囲の人からは理解されにくい傾向があります。「気分が良いのでは?」「なぜそんなにイライラしているの?」などと言われ、誤解を受けやすく、適切な対応を得られない場合もあるでしょう。

自分自身でも自分の状態を理解することが難しく、混乱しやすいため、とても苦しい状態です。まるで心の迷路に迷い込んだように感じ、出口が見つからない不安に苛まれるかもしれません。

混合状態は、適切な治療と周囲の理解、そして温かい支えが必要不可欠です。専門家による適切な診断と、薬物療法や精神療法などを組み合わせた治療を受けることで、症状の改善が期待できます。また、家族や友人など周囲の理解とサポートも、回復への大きな力となります。一人で抱え込まず、信頼できる人に相談し、必要な支援を求めることが大切です。

| 混合状態の特徴 | 具体的な例 |

|---|---|

| 躁状態と鬱状態の両方の特徴が同時に現れる | 気分が高揚し活動的だが、心の中は不安や焦燥感、イライラに苛まれる |

| 考えが次から次へと湧き上がり、集中できない | 頭の中が高速回転するが、実際に行動に移すことは難しい |

| 感情の波が激しく、感情コントロールが難しい | 周囲から誤解されやすく、適切な対応を得られない |

| 自分の状態を理解することが難しく、混乱しやすい | 心の迷路に迷い込んだように感じ、出口が見つからない不安に苛まれる |

| 適切な治療と周囲の理解、温かい支えが必要不可欠 | 専門家による診断、薬物療法や精神療法、家族や友人などのサポート、信頼できる人への相談 |

病気への向き合い方

心の波が激しく揺れ動く躁うつ病は、長い時間をかけて向き合っていく必要がある病気です。まるで、穏やかな海が突然嵐になるように、気分が高揚したり、深く落ち込んだりする症状を繰り返します。この病気は、風邪のように短期間で治るものではなく、継続的な治療が必要となる慢性疾患です。

治療の中心となるのは、薬による治療と、心の専門家による治療です。薬による治療は、気分の波を穏やかにし、症状を和らげることを目指します。心の専門家による治療では、患者さんが自分の気持ちや考えを整理し、病気と上手につきあっていくための方法を一緒に考えていきます。

躁うつ病の症状や経過は、一人一人違います。そのため、他の人と同じ治療法が必ずしも自分に合うとは限りません。自分に合った治療法を見つけるためには、医師や心の専門家とじっくり話し合い、自分の状態を丁寧に伝えることが大切です。また、家族や周りの人たちに病気のことを理解してもらい、支えてもらうことも、回復への大きな力となります。

毎日の生活リズムを整えることも、躁うつ病の症状を管理する上で重要な役割を果たします。睡眠時間や食事の時間を規則正しくし、バランスの取れた食事を心がけることは、心身の安定につながります。また、過剰なストレスは症状を悪化させる要因となるため、ストレスをため込まず、自分に合ったストレス解消法を見つけることも大切です。趣味を楽しんだり、自然の中で過ごしたり、リラックスできる時間を持つことで、心の健康を保ちましょう。

躁うつ病は、正しく理解し、積極的に治療に取り組むことで、症状をコントロールし、充実した生活を送ることが十分に可能です。焦らず、じっくりと自分と向き合い、周りの人の支えも得ながら、回復への道を歩んでいきましょう。

| テーマ | 要点 |

|---|---|

| 躁うつ病の性質 | 気分の波(高揚と落ち込み)を繰り返す慢性疾患。長期的な治療が必要。 |

| 治療の中心 | 薬物療法と心理療法。自分に合った治療法を見つけることが重要。医師や専門家との連携、家族や周囲の理解と支援も大切。 |

| 生活管理の重要性 | 規則正しい生活リズム(睡眠、食事)、バランスの取れた食事、ストレス管理、リラックスできる時間を持つことが重要。 |

| 回復への道 | 正しい理解と積極的な治療、焦らずじっくりと自分と向き合い、周囲の支えを得ながら回復を目指す。 |

早期発見と治療の重要性

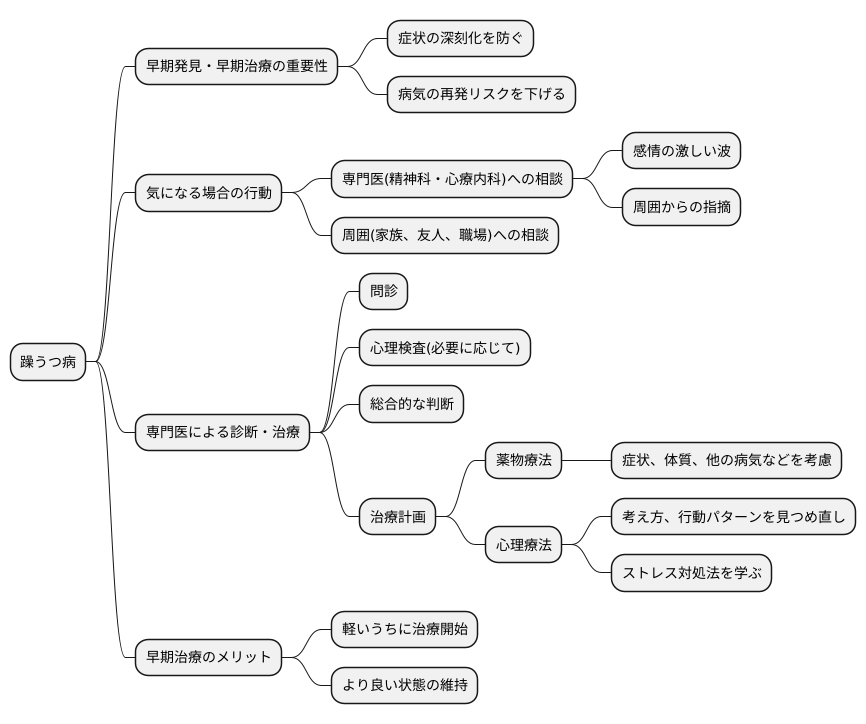

心の状態が激しく上下する躁うつ病は、早期発見と速やかな治療開始が、その後の経過に大きく影響します。出来るだけ早く見つけて、適切な治療を始めることで、症状の深刻化を防ぎ、繰り返し病気になる危険性を下げることができるのです。

気分の波が激しく、感情を落ち着かせるのが難しい、または周りの人からそのような指摘を受けた場合は、ためらわずに専門の医師に相談しましょう。一人で抱え込まず、精神科や心療内科の医師に話を聞いてもらうことが大切です。彼らは、患者さんの様子や病気の状況を丁寧に調べ、一人ひとりに合った治療計画を立ててくれます。

具体的には、問診を通して詳しい状況を把握し、必要に応じて心理検査などを行い、総合的に判断します。そして、薬物療法を中心とした治療を行います。薬の種類や量は、症状や体質、他の病気の有無などを考慮して慎重に決定されます。

また、薬物療法に加えて、心理療法を受けることも有効です。心理療法では、患者さんが自分の考え方や行動パターンを見つめ直し、ストレスへの対処法などを学ぶことができます。

早期に対応することで、症状が軽いうちに適切な治療を始められ、より良い状態を保つことができるため、少しでも気になることがある場合は、専門家の助言を求めることを強くおすすめします。病気を一人で抱え込まず、家族や友人、職場の上司や同僚などに相談することも、早期発見・早期治療につながる大切な一歩です。周りの理解と協力は、回復への大きな支えとなります。