失語症について理解を深めよう

介護を学びたい

先生、「失語症」って、言葉がうまく使えなくなることですよね?介護と介助で何か関係があるのですか?

介護の研究家

そうだね、言葉がうまく使えなくなる状態だ。介護や介助が必要になる場合があるんだよ。例えば、失語症になると、自分の気持ちを伝えたり、相手の言っていることを理解したりするのが難しくなる。そのため、日常生活で困ることが多くなるんだ。

介護を学びたい

なるほど。具体的にどんな介護や介助が必要になるんですか?

介護の研究家

例えば、意思疎通を助けるためのコミュニケーションボードを使ったり、身振り手振りを交えてゆっくりと話しかけたりする介助が必要になる。また、食事や着替え、入浴などの日常生活動作も難しくなる場合があるので、介護が必要になることもあるんだよ。

失語症とは。

「介護」と「介助」の違いについて説明します。まず、言葉についてですが、「失語症」とは、脳の中で言葉を扱う部分が傷つくことで、話す、聞く、読む、書くといった言葉の働きに問題が起こる状態です。具体的には、相手が何を言っているのか理解できなかったり、伝えたい言葉が出てこなかったり、適切な言葉を選べなかったり、発音がうまくできなかったり、文章が読めなくなったりといった症状が現れます。このような「失語症」の主な原因は、脳の血管が詰まったり破れたりする脳卒中です。また、交通事故などによる頭のケガが原因となることもあります。

失語症とは

失語症とは、脳の言語をつかさどる部分が傷つくことで、話す、聞く、読む、書くといった言葉の働きに問題が生じる状態です。 脳卒中や頭のけがなどが原因で起こることが多く、言葉によるやり取りが難しくなるため、日々の暮らしに大きな影響を与えます。

失語症の症状は、脳のどこが、どれくらい傷ついたかによって様々です。 相手の言っていることが理解できない、伝えたい言葉がうまく見つからない、発音がはっきりしない、言葉がなめらかに出てこない、文字が読めないといった症状が現れます。

例えば、軽い場合は特定の言葉が思い出せない、言い間違いが増えるといった程度の場合もあります。しかし、重い場合は全く言葉を発することができなくなったり、相手の言葉が全く理解できなくなったりすることもあります。

症状の一つとして「話すことの障害」があります。 伝えたい言葉が出てこない、言い間違える、同じ言葉を繰り返してしまう、言葉がつっかえる、文法的に正しくない文章になってしまう、発音が不明瞭になるといった症状が現れます。

「聞くことの障害」では、 相手の話している言葉の意味が理解できない、複雑な指示が理解できない、長い会話についていけないといった症状が見られます。

「読むことの障害」としては、 文字が読めない、書かれている内容が理解できないといった症状が現れ、「書くことの障害」では、 字が書けない、文章が書けない、文法的に正しくない文章を書いてしまうといった症状が現れます。

このように、失語症は言葉に関する様々な問題を引き起こし、日常生活に大きな支障をきたす病気です。 周囲の人の理解と適切な支えが、失語症を持つ人が社会生活を送る上でとても重要になります。

| 症状の分類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 話すことの障害 |

|

| 聞くことの障害 |

|

| 読むことの障害 |

|

| 書くことの障害 |

|

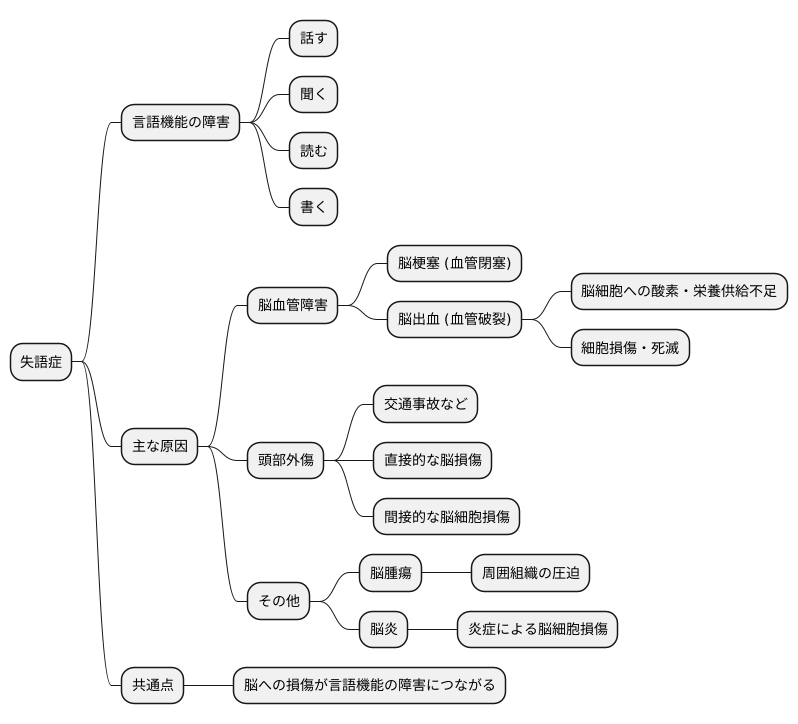

失語症の主な原因

失語症は、話す、聞く、読む、書くといった言語機能に障害が現れる状態を指します。その主な原因は、脳の血管に問題が生じる脳血管障害です。脳血管障害には大きく分けて二つの種類があります。一つは脳の血管が詰まってしまう脳梗塞、もう一つは脳の血管が破れて出血する脳出血です。これらの病気によって脳の細胞に必要な酸素や栄養が供給されなくなると、細胞が損傷を受け、死んでしまいます。言語をつかさどる中枢も脳の一部なので、この部分に損傷が生じると、言葉がうまく話せなくなったり、相手の言葉が理解できなくなったりといった症状が現れます。

次に多い原因は、交通事故などによる頭部外傷です。激しい衝撃によって脳が直接損傷を受けたり、脳を揺さぶられることで間接的に脳細胞が傷ついたりすることがあります。頭部外傷の場合も、言語中枢が損傷を受ければ、失語症の症状が現れる可能性があります。たとえ命に別じょうはなくても、後遺症として失語症が残ってしまう場合もあるため、注意が必要です。

その他にも、脳腫瘍や脳炎などによって失語症が生じるケースがあります。脳腫瘍は脳内に発生する腫瘍のことで、腫瘍が大きくなるにつれて周囲の脳組織を圧迫します。もし言語中枢が圧迫されると、言語機能に障害が生じることがあります。脳炎は脳に炎症が起こる病気で、炎症によって脳細胞が損傷を受け、さまざまな神経症状が現れます。この場合も、炎症が言語中枢に及ぶと、失語症を引き起こす可能性があります。このように失語症の原因は多岐にわたりますが、共通しているのは脳への損傷が言語機能の障害につながっているということです。早期発見と適切な対応が重要であり、気になる症状があれば、すぐに専門の医師に相談することが大切です。

失語症の種類

言葉を発したり理解したりすることが難しくなる失語症は、脳のどの部分が損傷を受けたか、またどのような症状が現れるかによって、いくつかの種類に分けられます。大きく分けると、話すことが難しくなるタイプ、聞くことが難しくなるタイプ、そして話すこと聞くことの両方が難しくなるタイプがあります。

まず、話すことが難しくなる運動性失語症では、口や舌などの筋肉をうまく動かすことができなくなるため、言葉がスムーズに出てこなかったり、発音が不明瞭になってしまったりします。例えば、「りんご」と言おうとしても「ごんり」のように音の順番が入れ替わってしまったり、「り…」と最初の音しか出せなかったり、全く言葉が出てこないこともあります。周りの人は、本人が何を伝えようとしているのか理解することが難しくなります。

次に、聞くことが難しくなる感覚性失語症では、相手が話している言葉の意味を理解することが困難になります。耳は聞こえているのに、言葉として認識できない状態です。そのため、会話がうまく成立せず、周りの人が何を言っているのか分からず、混乱してしまうこともあります。

そして、話すこと聞くことの両方が難しくなる全失語症は、運動性失語症と感覚性失語症の症状が両方みられる状態です。話すことも聞くことも難しいため、コミュニケーションをとることが非常に困難になります。

さらに、文字の読み書きに問題が生じる失読症と失書症も失語症の一種です。失読症は、文字を見てもそれが何の文字なのか、あるいは何と書いてあるのか理解できない状態です。失書症は、文字を書くことができなくなったり、書きたい文字とは違う文字を書いてしまったりする状態です。

このように失語症には様々な種類があり、症状も人によって大きく異なります。それぞれの症状に合わせた適切な支援が必要となります。

| 失語症の種類 | 主な症状 |

|---|---|

| 運動性失語症 | 話すことが難しい。言葉がスムーズに出てこない、発音が不明瞭、音の順番が入れ替わる、最初の音しか出せない、全く言葉が出てこないなど。 |

| 感覚性失語症 | 聞くことが難しい。相手の話している言葉の意味を理解できない。耳は聞こえているが、言葉として認識できない。 |

| 全失語症 | 話すこと、聞くことの両方が難しい。運動性失語症と感覚性失語症の症状が両方みられる。 |

| 失読症 | 文字の読みが難しい。文字を見ても、それが何の文字か、あるいは何と書いてあるのか理解できない。 |

| 失書症 | 文字の書きが難しい。文字を書くことができない、書きたい文字とは違う文字を書いてしまう。 |

失語症の診断と治療

失語症とは、脳の損傷によって言葉の理解や表出が困難になる状態を指します。言語を司る脳の領域が損傷を受けることで、話す、聞く、読む、書くといった能力に様々な障害が現れます。この失語症の診断は、多角的な検査を通じて行われます。まず、問診では、発症の時期や経過、現在の症状などについて詳しく聞き取りを行います。次に、言語聴覚士といった専門家によって、言語機能の検査が行われます。具体的には、発音の明瞭さ、単語や文章の理解度、読み書きの能力などを評価し、失語症の種類や重症度を判定します。さらに、脳の損傷の程度や部位を正確に把握するために、コンピュータ断層撮影(CT)や磁気共鳴画像法(MRI)などの画像検査を行うこともあります。これらの検査結果を総合的に判断することで、適切な治療方針を決定します。

失語症の治療の中心となるのは、言語聴覚士による言語療法です。患者さんの状態に合わせた個別プログラムを作成し、段階的に言語機能の回復を目指します。例えば、発音練習では、口や舌の動きを丁寧に指導し、正しい発音を促します。また、語彙の再学習では、絵カードや写真などを用いて、失われた言葉を思い出させたり、新しい言葉を習得させたりします。さらに、文章の読解練習では、短い文章から始め、徐々に長い文章を読めるように訓練していきます。言語療法に加えて、日常生活でのコミュニケーションを円滑にするための工夫も重要です。例えば、身振り手振りや絵、文字などを用いて意思を伝えたり、周囲の人々がゆっくりと話しかけたり、言い換えたりするなどの配慮が大切です。失語症の回復には、患者さん自身の努力はもちろんのこと、家族や周囲の理解と協力が欠かせません。焦らず、根気強く支えることで、患者さんの社会復帰を支援します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 脳の損傷によって言葉の理解や表出が困難になる状態 |

| 症状 | 話す、聞く、読む、書くといった能力の障害 |

| 診断 |

|

| 治療 |

|

| 回復 | 患者、家族、周囲の理解と協力が重要 |

周囲の理解と支援

ことばがうまく出なかったり、理解することが難しくなる失語症は、患者さんにとって大きな負担となるだけでなく、日常生活にもさまざまな支障をきたします。そのため、周囲の温かい理解と適切な支援が何よりも重要になります。

まず、円滑な意思疎通を図るためには、話し方や伝え方に工夫が必要です。早口で話すと、聞き取ることが難しくなるため、ゆっくりと落ち着いた口調で話しかけるようにしましょう。また、専門用語や難しい言い回しは避け、短い言葉や簡単な表現を使うことで、理解しやすくなります。さらに、言葉だけでなく、身振り手振りや表情、絵や図などを積極的に活用することで、伝えたいことがより明確に伝わるでしょう。

コミュニケーションにおいて大切なのは、焦らずに相手のペースに合わせることです。すぐに言葉が出てこなくても、じっくりと待つ姿勢が重要です。話したいことを最後まで伝えられるように、遮ったり急かしたりせず、辛抱強く耳を傾けましょう。ゆっくりと時間をかけて、伝えたいことを理解しようと努めることで、患者さんの気持ちを尊重し、安心感を与えることができます。

失語症は、適切なリハビリテーションを行うことで、症状の改善が期待できる病気です。患者さん自身の努力はもちろん大切ですが、家族や友人、医療関係者、地域社会など、周囲の人々の支えが回復への大きな力となります。

患者さんが社会生活に復帰し、より豊かな生活を送るためには、周囲の理解と協力が不可欠です。日常生活での困りごとを理解し、必要なサポートを提供することで、患者さんの自信を高め、社会参加を促進することができます。地域社会全体で、失語症という病気を理解し、患者さんを支える温かい社会の構築を目指していくことが大切です。

| ポイント | 具体的な行動 |

|---|---|

| 円滑な意思疎通 | ゆっくりと落ち着いた口調、短い言葉や簡単な表現、身振り手振りや表情、絵や図の活用 |

| 相手のペースに合わせる | 焦らずに待つ、遮ったり急かしたりしない、辛抱強く耳を傾ける、時間をかけて理解しようと努める |

| リハビリテーションの重要性 | 患者さん自身の努力、家族や友人、医療関係者、地域社会の支え |

| 社会復帰への支援 | 日常生活での困りごとを理解しサポートを提供、自信を高め社会参加を促進、社会全体で理解し支える |

日常生活への影響と工夫

ことばがうまく出ない、あるいは理解することが難しい失語症は、日常生活の様々な場面で困難を生じさせます。例えば、お店で買い物をする、電話で話す、電車やバスなどの公共の乗り物を使うといった、人とことばを介してやりとりする場面で、不自由を感じる方は少なくありません。

買い物では、欲しいものが伝えられなかったり、店員さんの説明が理解できなかったりすることがあります。このようなときは、あらかじめ買い物リストを作っておくと役に立ちます。また、店員さんに伝えたいことをメモに書いておくのも良いでしょう。電話では、用件を事前にまとめておくことが大切です。緊急の連絡が必要な場合は、家族や友人など、頼れる人の連絡先を携帯電話に登録しておきましょう。公共の乗り物を使う場合は、事前に経路や乗り換え方法を確認しておくことが重要です。時刻表や路線図を調べておいたり、駅員さんに尋ねる練習をしておくと安心です。

このような工夫に加えて、コミュニケーションを助ける道具を使うことも効果的です。絵カードや写真を見せる、文字を書いて伝える、音声で伝える機械を使うなど、様々な方法があります。最近では、携帯電話のアプリでことばを文字に変換したり、外国のことばに通訳したりする便利な機能もあります。これらの道具は、ことばのやりとりをスムーズにするだけでなく、失語症の方の気持ちを楽にする効果も期待できます。

失語症は、周りの人の理解と支えが不可欠な症状です。困っている様子があれば、積極的に声をかけて必要な手助けをしましょう。また、焦らず、ゆっくりと話しかける、簡単なことばを使う、身振り手振りも交えて伝えるなど、コミュニケーションをとりやすい環境を作ることが大切です。周りの人の温かい心遣いと様々な工夫によって、失語症の方が安心して日常生活を送れるよう、社会全体で支えていく必要があります。

| 場面 | 困ること | 対処法 | 補助ツール |

|---|---|---|---|

| 買い物 | 欲しいものが伝えられない、店員の説明が理解できない | 買い物リストを作る、メモに書いて伝える | – |

| 電話 | 用件が伝えられない | 用件をまとめておく、緊急連絡先を登録 | – |

| 公共交通機関の利用 | 経路や乗り換えがわからない | 経路を事前に確認、駅員に尋ねる練習 | 時刻表、路線図 |

| 全般 | 言葉のやりとりが難しい | 焦らずゆっくり話す、簡単な言葉を使う、身振り手振りを使う | 絵カード、写真、文字、音声変換アプリ、翻訳アプリ |