療養病床の役割と現状

介護を学びたい

先生、「療養病床」って、長く入院が必要な人のためのベッドですよね?でも、介護が必要な人も入れるんですか?

介護の研究家

そうだよ。長く治療が必要な人や、リハビリが必要な人のためのベッドだね。以前は介護が必要な人のための「介護療養病床」もあったんだけど、今はもう廃止されているんだ。

介護を学びたい

え?廃止されたんですか?じゃあ、今は介護が必要な人は「療養病床」には入れないんですか?

介護の研究家

今は「医療療養病床」だけになっているね。だから、介護が必要な人は、介護保険を使った施設を利用することになるんだよ。高齢者の社会復帰を促すため、医療費の適正化などの目的で廃止されたんだ。

療養病床とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「療養病床」について説明します。

病院には、法律で定められた五つの種類のベッドがあります。普通のベッド、療養のためのベッド、心の病の人のためのベッド、伝染病の人のためのベッド、結核の人のためのベッドです。この中で療養のためのベッドは、長く治療が必要な慢性的な病気の人や、機能回復の訓練が必要な人が入院するためのものです。

例えば、普通のベッドで治療を受けて、病気の初期や症状が重い時期を過ぎた後、または病気や怪我がある程度良くなった後も、さらに長い期間の療養が必要な人が対象となります。普通の病棟とは違い、機能回復のための訓練室、お風呂、食堂などを設置することが求められています。

以前は、療養のためのベッドには、医療保険が使える医療のためのベッドと、介護保険が使える介護のためのベッドの二種類がありました。しかし、高齢者が社会的な理由で入院するのを減らし、療養環境を良くし、医療費の無駄をなくすため、介護のための療養病床は平成29年度末に廃止されました。

療養病床とは

療養病床とは、長期にわたる治療や機能回復訓練を必要とする方のために設けられた入院用のベッドのことです。病気の最初の段階や症状が重い時期を過ぎ、病状が安定したものの、引き続き療養が必要な方が対象となります。

例えば、脳卒中後の体の麻痺や骨折後の機能回復訓練、あるいは糖尿病や高血圧などの長く続く病気の管理などが挙げられます。がんの治療後、すぐに自宅に戻るのが難しい場合なども療養病床を利用することがあります。

療養病床の大きな役割の一つは、患者さんが自宅での生活に戻るための準備期間を提供することです。そのため、食事や着替え、トイレといった日常生活の動作の訓練や、社会復帰に向けた相談支援なども行われています。

療養病床は、医療を提供する場であると同時に、患者さんにとっての生活の場でもあります。快適な療養生活を送れるよう、機能回復訓練を行うための部屋や浴室、食事をとるための食堂など様々な設備が整えられています。

また、医師や看護師だけでなく、体の機能回復を支援する理学療法士、日常生活動作の訓練を支援する作業療法士、言葉や聞こえに関するリハビリテーションを行う言語聴覚士などの専門家がチームを組んで、患者さん一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな支援を提供しています。

療養病床は、患者さんが安心して療養生活を送れるよう、様々な配慮がなされた環境です。患者さんやその家族が安心して療養に専念できるよう、様々なサポート体制が整えられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 療養病床の対象者 | 長期にわたる治療や機能回復訓練を必要とする方。病状が安定したものの、引き続き療養が必要な方。例:脳卒中後のリハビリ、骨折後の機能回復訓練、糖尿病や高血圧の管理、がん治療後の療養など |

| 療養病床の役割 | 患者さんが自宅での生活に戻るための準備期間を提供すること。日常生活動作の訓練、社会復帰に向けた相談支援など |

| 療養病床の設備 | 機能回復訓練を行うための部屋、浴室、食堂など |

| 療養病床の専門家チーム | 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など |

| 療養病床の特徴 | きめ細やかな支援、患者や家族が安心して療養に専念できるサポート体制 |

療養病床の種類

療養病床は、長期にわたる入院治療やリハビリテーションを必要とする患者さんのための病床です。以前は、医療療養病床と介護療養病床の二種類がありました。それぞれ提供するサービスの内容や適用される保険制度が異なっていました。

医療療養病床は、医療保険が適用され、病気の治療や症状の緩和を目的とした医療行為が中心でした。医師による診察や検査、看護師による処置、薬物療法、リハビリテーションなどが提供されていました。対象となる患者さんは、病状が安定しているものの、継続的な医療管理やリハビリテーションが必要な方でした。例えば、脳卒中後の後後肢麻痺や骨折後のリハビリテーション、慢性疾患の管理などが挙げられます。

一方、介護療養病床は、介護保険が適用され、日常生活の支援が中心でした。食事、入浴、排泄などの介助や、着替え、移動などのサポートが提供されていました。対象となる患者さんは、病状が安定しており、医療的な処置よりも日常生活の支援を必要とする方でした。

しかし、高齢者の社会的入院を解消し、医療費の適正化を図るため、2017年度末に介護療養病床は廃止されました。社会的入院とは、医療の必要性はないものの、住居や家族の介護力などの問題で入院せざるを得ない状況を指します。介護療養病床の廃止に伴い、介護が必要な患者さんは、介護医療院や介護老人保健施設、特別養護老人ホームなどの介護施設に移行することになりました。これらの施設では、日常生活の支援に加えて、リハビリテーションや医療的なケアも提供されています。

現在、療養病床は医療療養病床のみとなっています。医療療養病床の役割は、医療的な管理が必要な患者さんへの継続的な治療とリハビリテーションの提供に特化されています。医療療養病床は、急性期病院と在宅医療の橋渡しとしての役割を担い、患者さんが地域で安心して生活できるよう支援しています。

| 項目 | 医療療養病床(旧/現) | 介護療養病床(旧) |

|---|---|---|

| 保険適用 | 医療保険 | 介護保険 |

| サービス内容 | 治療、症状緩和が中心 医師の診察、検査、看護師の処置、薬物療法、リハビリ |

日常生活の支援が中心 食事、入浴、排泄介助、着替え、移動サポート |

| 対象患者 | 病状が安定しているが継続的な医療管理/リハビリが必要な人 例:脳卒中後の後遺症、骨折後のリハビリ、慢性疾患の管理 |

病状が安定しており、医療的処置より日常生活支援が必要な人 |

| 現状 | 継続的な治療とリハビリ提供に特化 急性期病院と在宅医療の橋渡し 地域での生活支援 |

2017年度末に廃止(高齢者の社会的入院解消と医療費適正化のため) 介護医療院、介護老人保健施設、特養等に移行 |

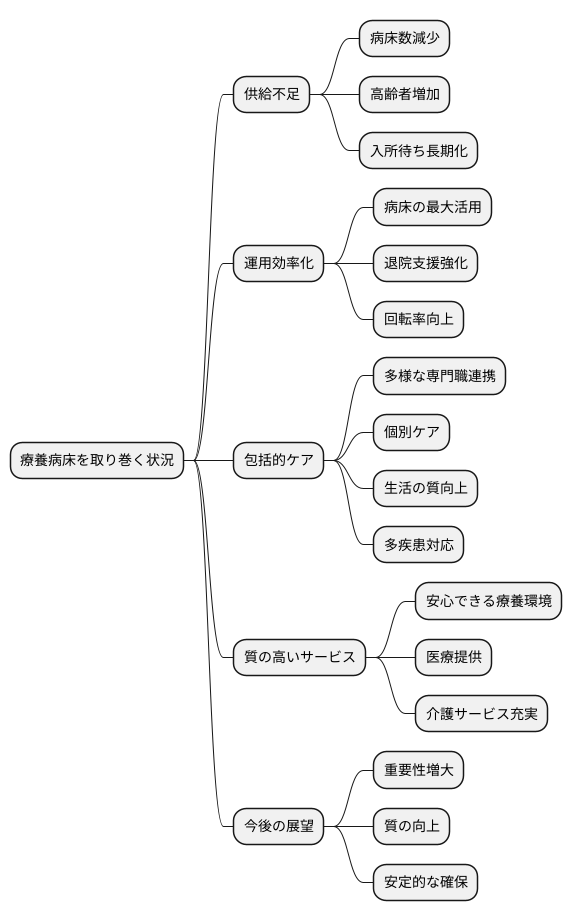

療養病床の現状

療養病床を取り巻く状況は、需要と供給のバランスという大きな課題に直面しています。かつて介護療養病床という制度がありましたが、医療制度の改革に伴い、段階的に廃止への道を辿ってきました。その結果、療養病床全体の数が減少傾向にあるのです。一方で、高齢化の波は止まることなく押し寄せ、療養を必要とする方は年々増加しています。病床数が減る一方で、療養を求める方が増えているという現状は、療養病床の逼迫を招き、入所待ちの長期化といった深刻な問題を引き起こしています。

このような状況下で、限られた療養病床をどのように確保し、効率的に運用していくかが大きな課題となっています。ただ病床数を増やすだけでなく、既存の病床を最大限に活用するための工夫も必要です。例えば、退院支援体制を強化することで、自宅や他の施設への円滑な移行を促し、療養病床の回転率を向上させるといった取り組みも重要です。

さらに、療養病床を利用する方の多くは高齢者であり、複数の病気を抱えている場合も少なくありません。そのため、医師や看護師だけでなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、社会福祉士など、多様な専門職が連携し、それぞれの専門性を活かした包括的なケアを提供することが求められます。それぞれの専門職が情報を共有し、患者さん一人ひとりに合わせた最適なケアを提供することで、生活の質の向上を目指していく必要があります。

療養病床は、患者さんが安心して療養生活を送れる場所であるべきです。質の高い医療を提供するのはもちろんのこと、日々の暮らしを支える介護サービスも充実させる必要があります。高齢化がますます進むこれからの社会において、療養病床の役割はこれまで以上に重要性を増していくでしょう。療養病床の質の向上と安定的な確保は、日本の医療福祉の未来を左右する重要な課題と言えるでしょう。

療養病床の役割の変化

かつては、医療療養型病床と介護療養型病床という二つの種類の病床がありました。医療療養型病床は、病状が安定しているものの、医療的な処置や管理が必要な方を対象としていました。一方、介護療養型病床は、医療的な処置はそれほど必要としないものの、日常生活における介助が必要な方を対象としていました。

しかし、介護療養型病床は廃止され、現在では医療療養型病床が、かつての医療療養と介護療養の両方の役割を担うようになりました。そのため、医療療養型病床では、医療的なケアだけでなく、食事、排泄、入浴といった日常生活の支援にも、より力を入れる必要が出てきました。

医療療養型病床の大きな役割の一つに、在宅復帰支援があります。患者さんが住み慣れた自宅で安心して生活を送れるように、リハビリテーションや日常生活動作訓練、住宅改修の相談など、様々なサポートを提供しています。在宅復帰支援を行うことで、患者さんの生活の質の向上だけでなく、医療費の抑制にも繋がると考えられています。

療養病床は、単に入院生活を送る場ではなく、患者さん一人ひとりの生活を支え、在宅復帰を目指すための重要な拠点となっています。高齢化が進む中で、療養病床の果たす役割は益々重要になってきています。今後、患者さんの多様なニーズに対応するため、より柔軟で質の高いサービス提供が求められるでしょう。医療と介護の連携強化、地域包括ケアシステムの構築など、様々な取り組みを通して、療養病床の機能強化が期待されます。

| 過去の区分 | 現在の区分 | 対象 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 医療療養型病床 | 医療療養型病床 | 医療的処置・管理が必要な方 | 医療ケア、日常生活支援、在宅復帰支援 |

| 介護療養型病床 | 日常生活介助が必要な方 |

療養病床の今後

高齢化が進むにつれて、療養病床の必要性はますます高まっています。療養病床は、医療が必要だけど、すぐに手術や高度な検査が必要ない方々が、じっくりと治療に専念したり、日常生活の練習をしたりする場所です。しかし、病床数には限りがあるため、限られた資源を有効に活用し、より多くの方々が利用できるように工夫していく必要があります。

そのために重要なのが、地域包括ケアシステムです。これは、病院だけでなく、介護施設や訪問看護ステーション、地域包括支援センターなど、様々な機関が連携して、地域全体で高齢者を支える仕組みです。療養病床は、このシステムの中で中心的な役割を担う施設の一つと言えるでしょう。

療養病床を持つ病院は、他の病院や診療所と密に連携し、患者さんの病状に応じて適切な医療を提供する必要があります。例えば、容体が急変した場合には、速やかに他の病院に転院できるような体制を整えておくことが重要です。また、介護施設との連携も欠かせません。退院後も安心して生活を送れるよう、療養病床にいる間に、介護施設の職員と連絡を取り合い、患者さんの状態や希望に合わせたケアプランを作成することが大切です。

さらに、住み慣れた家で暮らしたいという方々を支えるために、在宅医療や在宅介護との連携も強化していく必要があります。訪問診療や訪問看護、訪問介護などのサービスと連携することで、患者さんが自宅で安心して療養生活を送れるよう支援します。療養病床は、こうした在宅サービスの利用を検討する際の相談窓口としての役割も担うことができます。

療養病床は、ただ病気を治すだけでなく、患者さんがその人らしく生活できるよう支援する場です。地域社会とのつながりを大切にし、他の医療機関や介護施設と協力しながら、質の高い医療と介護を提供していくことが求められています。高齢者が安心して暮らせる地域社会を実現するためにも、療養病床の役割は今後ますます重要になっていくでしょう。