看護の真髄:健康を支える献身

介護を学びたい

先生、「看護」って病気の人を助けることですよね?でも説明文には『健康な日常生活を送れるように』とも書いてあります。健康な人も看護するのって、少し変じゃないですか?

介護の研究家

いいところに気がつきましたね。確かに「看護」という言葉は、病気の人をケアすることだけを指すのではありません。健康な人が病気にならないように予防したり、健康な状態をさらに良くしていくことも「看護」に含まれるんですよ。

介護を学びたい

そうなんですね。じゃあ、健康診断を受けたり、保健室で先生に相談することも「看護」の一つなんですか?

介護の研究家

その通りです。健康診断で自分の体の状態を把握したり、保健室の先生に健康について相談することも、健康を維持・増進するためなので「看護」に含まれます。病気の人だけでなく、健康な人も対象となるのが「看護」の大切な点ですね。

看護とは。

「介護」と「介助」と似た言葉である「看護」について説明します。看護とは、看護を受ける人が、健康な毎日を普段通りに送れるように気を配ることです。特に、「健康を保ち、より良くすること」「病気や怪我などによるつらい状態を和らげること」「良い最期を迎えること」「毎日を暮らしていくこと」が大切にされています。お医者さんの治療の手伝いやお世話をするだけでなく、病気を防ぐことも看護の役割です。

看護とは何か

看護とは、人々が健やかに毎日を暮らせるように、心と体の両面から支える、大切な仕事です。病気や怪我で苦しんでいる人だけでなく、健康な人に対しても、健康を保ち、より良くしていくための手助けを行います。

病気や怪我をした人に対しては、医師の指示に基づいた治療の手助けはもちろんのこと、痛みや不安をやわらげるよう努めます。栄養状態の確認や清潔保持、快適な環境づくりなど、心身の負担を軽減するための様々な活動を行います。また、病気や怪我による体の動かしにくさや日常生活での支障を少なくするためのリハビリテーションの支援も行います。

健康な人に対しては、病気の予防や健康増進のための助言を行います。定期的な健康診断の受診を促したり、バランスの取れた食事や適度な運動、十分な睡眠の大切さを伝え、健康的な生活を送るための知識を提供します。地域によっては、健康教室や相談会などを開催し、地域住民の健康管理を支える活動も行います。

看護は、単に病気を治すことだけではありません。その人らしい生活を送れるように、常に寄り添い、勇気づけることが看護の大切なところです。病気や怪我、加齢などによって、日常生活に不自由を感じている人に対しては、その人が持っている力を最大限に活かせるように支援し、自立した生活を送れるよう手助けを行います。

このように、看護とは、人々の生活の質を高め、人生を豊かにするお手伝いをすることです。人々の様々な状況に耳を傾け、思いやりを持って接することで、心からの安心感を提供できる、尊い役割を担っています。

| 対象 | 看護の役割 |

|---|---|

| 病気や怪我をした人 |

|

| 健康な人 |

|

| 日常生活に不自由を感じている人 |

|

看護師の仕事内容

看護師の仕事は、患者さんの健康回復を支える幅広い活動を含んでいます。医師の指示に従って、点滴や注射、薬の服用を助けるといった医療行為は欠かせません。患者さんの容態を注意深く観察し、少しでも異変があればすぐに医師に伝えることも、看護師の大切な役割です。

日常生活の援助も看護師の重要な仕事です。食事の介助では、患者さんの状態に合わせて食べやすいようにしたり、食事量の確認を行います。トイレや入浴の介助では、患者さんのプライバシーに配慮しながら、安全で快適に過ごせるように支援します。

身体的なケアだけでなく、心のケアも看護師の大切な仕事です。病気による不安や悩み、今後の生活への心配など、患者さんの気持ちに寄り添い、じっくりと話を聞きます。共感し、励ますことで、治療への意欲を高め、回復を促進する力となります。家族への精神的な支援も行い、安心して治療に専念できる環境づくりに努めます。

看護師は、医療チームの一員として、医師をはじめ、理学療法士や作業療法士、薬剤師など、他の医療従事者と協力して仕事を進めます。それぞれの専門知識や技術を共有し、連携することで、患者さん一人ひとりに最適な医療を提供できるよう努めています。患者さん中心の医療の実現のため、看護師は医療現場で重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 看護師の仕事 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 医療行為 | 医師の指示に基づく点滴、注射、薬の服用介助、容態観察、異変時の医師への報告 |

| 日常生活の援助 | 食事介助(食べやすくする、食事量確認)、トイレ・入浴介助(プライバシー配慮、安全・快適な支援) |

| 心のケア | 不安や悩みの相談対応、共感と励まし、治療意欲向上、家族への精神的支援 |

| チーム医療 | 医師、理学療法士、作業療法士、薬剤師等との連携、情報共有、患者中心の医療提供 |

看護における視点

看護の仕事は、常に病気を抱える人の立場に立って、その人らしい暮らしを尊重することを大切にします。人はそれぞれ異なる人生を歩んできており、年齢や性別、育った文化、信仰する宗教など、様々な背景を持っています。看護師は、これらの違いを理解し、一人ひとりの必要に合わせた世話をすることが重要です。

病気で苦しむ人だけでなく、健康な人も含め、誰もが自分らしく生きられるように支援するのが看護の役割です。そのためには、その人を囲む家族や友人、住んでいる地域社会など、周りの環境にも気を配り、心身、社会生活全体を支える包括的な支援が必要です。

健康を保ち、より良くしていくこと、病気や障がいのつらさを和らげることも看護の大切な仕事です。さらに、人生の最期まで寄り添い、穏やかな最期を迎えられるように支えることも看護の重要な役割です。具体的には、身体の痛みや苦しみを和らげるだけでなく、心の不安や恐れにも寄り添い、穏やかな気持ちで過ごせるように支えます。残された時間を大切に、自分らしく生きられるように、希望を尊重し、最後までその人らしく生き抜くお手伝いをします。人生の最終段階においても、尊厳を守り、安らかな死を迎えることができるように、精神的な支えとなることも看護の大切な務めです。

| 看護師の役割 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 個人に合わせたケア | 年齢、性別、文化、宗教など、個人の背景を理解し、それぞれの必要に合わせたケアを提供する。 |

| 包括的な支援 | 個人を取り巻く家族、友人、地域社会を含む環境にも配慮し、心身、社会生活全体を支える。 |

| 健康の維持・増進、苦痛の緩和 | 健康な人を含め、誰もが自分らしく生きられるように支援する。病気や障がいのつらさを和らげる。 |

| 人生の最期への寄り添い | 身体的、精神的な苦痛を和らげ、穏やかな最期を迎えられるように支える。希望を尊重し、最後までその人らしく生き抜くお手伝いをする。精神的な支えとなり、尊厳を守り、安らかな死を迎えることができるように支援する。 |

看護の未来

進む高齢化に伴い、医療や介護を必要とする人は増え続けています。これまで病院が中心だった医療は、在宅医療や地域医療へと変化しつつあり、看護師の活躍の場は病院だけでなく、地域全体へと広がりを見せています。

病院では、病気や怪我の治療が中心となりますが、地域では、病気の予防や健康な状態を維持するための支援が重要です。看護師は、地域住民一人ひとりの健康状態を把握し、健康相談に乗ったり、健康に関する知識や生活習慣改善のための助言を行ったり、健康教室などを開催するなど、様々な形で地域住民の健康を支えます。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、医療と介護の連携が不可欠です。看護師は、医師や介護福祉士、理学療法士など、他の医療・介護専門職と連携し、一人ひとりに合わせた切れ目のない支援を提供します。例えば、病気や怪我で退院した後も、自宅での療養生活を支え、再び入院が必要にならないように、健康管理や生活指導を行います。

医療技術は日進月歩で進歩しており、社会情勢も常に変化しています。看護師には、新しい知識や技術を学び続け、常に専門性を高めていくことが求められます。また、人工知能や情報通信技術を活用した新しい医療機器が登場しており、これらの技術を適切に活用していくことも重要です。

これからの看護師は、地域社会全体の健康を支える重要な役割を担います。人々の健康を守るため、様々な課題に柔軟に対応できる高い能力を持った看護師の育成がますます重要となるでしょう。

| 看護師の役割の変化 | 求められる能力 |

|---|---|

| 病院中心の医療から在宅医療、地域医療への変化 | 新しい知識・技術の習得、専門性の向上 |

| 地域住民の健康状態把握、健康相談、健康教室開催など、健康維持・増進の支援 | AIやICTを活用した医療機器の活用 |

| 医師、介護福祉士、理学療法士等と連携した切れ目のない支援提供 | 柔軟な課題対応能力 |

| 退院後の療養生活支援、健康管理、生活指導 |

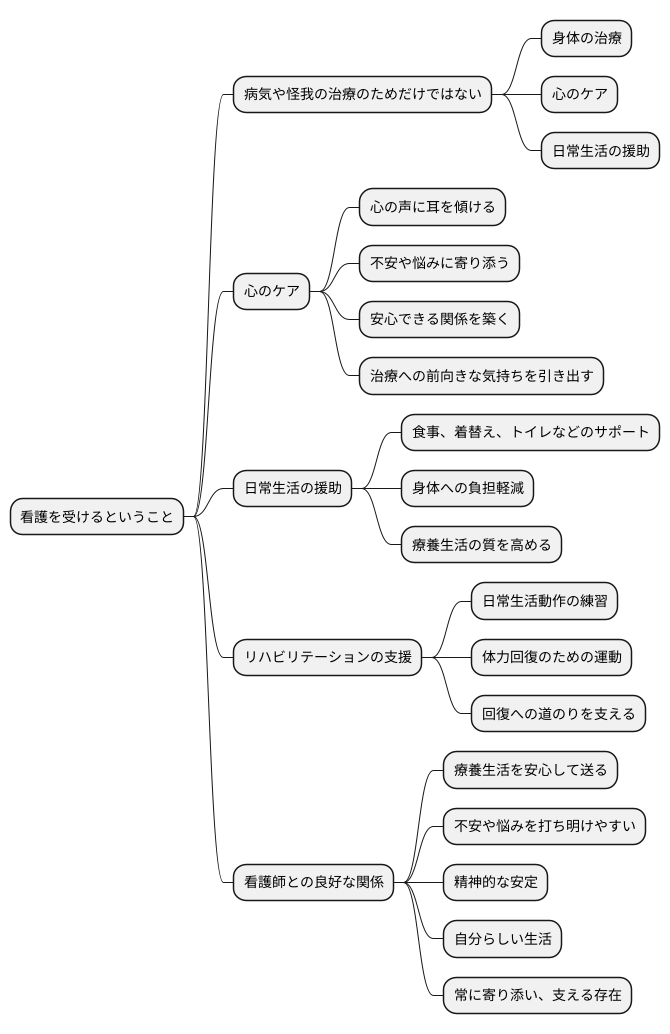

看護を受けるということ

看護を受けるということは、病気や怪我の治療のためだけに医療行為を受けることだけではありません。身体の治療はもちろんのこと、心のケアや日常生活の援助も含めた幅広い支援を受けることを意味します。

病気になると、身体の痛みや不調だけでなく、将来への不安や治療への戸惑いなど、心に様々な負担がかかります。看護師は、患者さんの心の声に耳を傾け、不安や悩みに寄り添い、安心して治療に専念できるよう精神的な支えとなります。患者さん一人ひとりの気持ちに寄り添い、安心できる関係を築くことで、治療への前向きな気持ちを引き出す助けとなります。

また、病気や怪我によって、食事や着替え、トイレといった日常生活に支障が出ている場合、看護師は必要な援助を提供します。自分で行うことが難しい動作をサポートしてもらうことで、身体への負担を軽減し、療養生活の質を高めることができます。さらに、看護師はリハビリテーションの支援も行います。日常生活動作の練習や体力回復のための運動をサポートすることで、患者さんが少しでも早く元の生活に戻れるよう、回復への道のりを支えます。

看護師との良好な関係を築くことは、療養生活を安心して送る上で非常に大切です。信頼できる看護師がいることで、不安や悩みを打ち明けやすくなり、精神的な安定につながります。看護師は、患者さんが自分らしい生活を送れるよう、常に寄り添い、支える存在なのです。

まとめ

看護は、人々の暮らしを支える上で、なくてはならない大切な仕事です。病気の治療はもちろんのこと、健康な状態を保ち、より良く生きるための支えとなる幅広い役割を担っています。病気にならないように気を付けるための助言や、健康診断の重要性を伝えることも大切な仕事です。

看護師の仕事は、体のケアだけにとどまりません。心のケアも重要な仕事の一つです。病気になると、誰でも不安な気持ちになったり、落ち込んだりすることがあります。そのような時、看護師は患者さんの心に寄り添い、気持ちに耳を傾け、支えとなるのです。患者さんが安心して治療に専念できるよう、精神的な支えとなることも、看護の大切な役割です。

また、患者さん一人ひとりの生活の質を高めることも、看護の重要な目標です。病気や怪我によって、これまで通りの生活ができなくなる人もいます。看護師は、患者さんがその人らしく、そして少しでも快適に生活を送れるよう、様々な工夫を凝らします。食事や入浴、移動などの日常生活を支援するだけでなく、趣味や楽しみを見つけられるように手助けすることもあります。

看護は、人生の最期まで寄り添う仕事でもあります。患者さんが穏やかに最期を迎えられるよう、痛みや苦しみを和らげ、安らかな時間を過ごせるよう、心を込めてケアを行います。残された家族の気持ちにも寄り添い、支えとなることも大切な仕事です。

看護師は、専門的な知識と技術を持ち、常に学び続ける姿勢を大切にしています。そして、何よりも大切なのは、温かい心で患者さんに接することです。患者さん一人ひとりの心に寄り添い、その人らしい生き方を尊重し、支えていく、それが看護の真髄と言えるでしょう。これからの社会において、看護の担う役割はますます大きくなっていくと考えられます。人々の健康と幸せのために貢献する、尊い仕事なのです。

| 看護師の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 病気の治療 | 健康な状態を保ち、より良く生きるための支えとなる |

| 健康増進 | 病気にならないための助言、健康診断の重要性を伝える |

| 心のケア | 患者さんの心に寄り添い、支えとなる |

| 生活の質の向上 | 患者さん一人ひとりの生活の質を高めるための様々な工夫 |

| 人生の最期への寄り添い | 患者さんが穏やかに最期を迎えられるよう心を込めてケア |

| 専門知識と技術 | 常に学び続ける姿勢 |

| 温かい心 | 患者さん一人ひとりの心に寄り添い、その人らしい生き方を尊重 |