のどちんこの腫れ:口蓋垂炎

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いって難しいですよね。例えば、のどちんこが腫れる『口蓋垂炎』になった高齢者の方への対応って、『介護』と『介助』のどちらになるんでしょうか?

介護の研究家

いい質問ですね。『口蓋垂炎』自体は病気ですから、医療行為が必要になります。高齢者の方が自分で病院に行けない、薬が飲めないなどの状態であれば、病院への付き添いや服薬のサポートは『介護』に含まれますね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、口蓋垂炎になったことで、食事がうまく飲み込めない高齢者の方に、食べやすいように食事を刻んだり、とろみをつけたりするのはどうでしょうか?

介護の研究家

それは食事のサポートなので『介助』になります。口蓋垂炎そのものの治療ではなく、生活のしづらさを解消するための支援ですからね。このように、病気そのものへの対応か、生活上の支えかで『介護』と『介助』を区別すると分かりやすいでしょう。

口蓋垂炎とは。

「介護」と「介助」について説明する中で、喉ちんこの炎症について触れます。喉ちんこは、口の中の奥の上の方にある、垂れ下がった小さな部分です。この喉ちんこが炎症を起こして腫れてしまう病気を、口蓋垂炎といいます。

口蓋垂炎とは

口蓋垂炎とは、普段はのどちんこと呼ばれる口蓋垂が炎症を起こし、腫れてしまう病気です。この口蓋垂は、軟口蓋と呼ばれる口の中の奥の上の部分からぶら下がっている小さな突起物です。 口蓋垂炎になると、この口蓋垂が赤く腫れ上がり、痛みや異物感を引き起こします。

口蓋垂炎の主な原因は、細菌やウイルスによる感染です。風邪やインフルエンザなどに罹患した際に、これらの病原体が口蓋垂にも感染し、炎症を引き起こすことがあります。また、アレルギー反応も口蓋垂炎の原因となることがあります。特定の花粉や食べ物、ハウスダストなどにアレルギーを持つ人が、それらのアレルゲンに曝露されると、口蓋垂が腫れ上がる場合があります。さらに、タバコの煙や排気ガスなどの刺激物、熱い食べ物や飲み物なども、口蓋垂を刺激し、炎症を起こすことがあります。まれに、口蓋垂を誤って噛んでしまったり、熱いものを飲み込んで火傷を負ったりすることで、口蓋垂炎になることもあります。

口蓋垂炎になると、のどの痛みや異物感が最もよく見られる症状です。特に、唾を飲み込む時や食事をする時に痛みが増すことがあります。また、腫れた口蓋垂が気道に近づき、呼吸がしづらくなることもあります。さらに、口蓋垂が腫れることで声がかすれたり、こもったように聞こえたりすることもあります。発熱や咳、鼻水などの症状を伴う場合もあり、これらの症状は原因となった感染症によるものです。多くの場合、口蓋垂炎は数日から1週間程度で自然に治癒します。うがい薬でうがいをしたり、のど飴を舐めたりすることで、症状を和らげることができます。しかし、症状が重い場合や長引く場合、呼吸困難などの症状が現れた場合は、医療機関を受診する必要があります。医師は症状に合わせて、抗生物質や消炎鎮痛剤などを処方することがあります。また、アレルギーが原因の場合は、抗ヒスタミン薬などが処方されることもあります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 部位 | 口蓋垂(のどちんこ) |

| 症状 |

|

| 原因 |

|

| 経過 | 数日から1週間で自然治癒 |

| 対処法 |

|

| 医療機関での処置 |

|

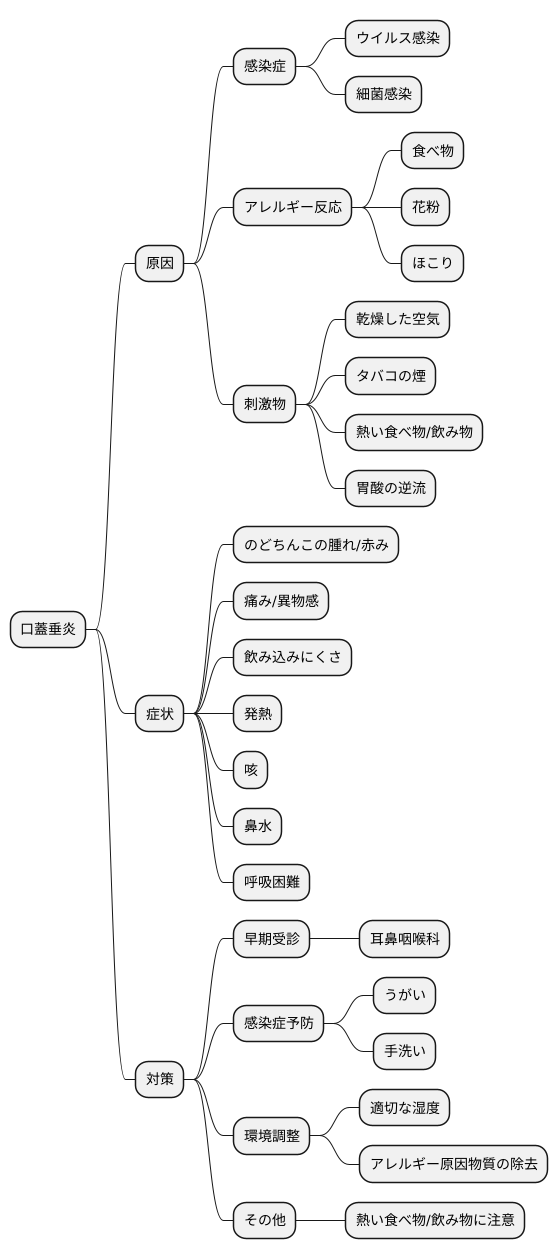

原因と症状

口蓋垂炎は、のどちんこ(口蓋垂)に炎症が起こる病気です。その主な原因は、ウイルスや細菌による感染です。例えば、風邪やインフルエンザにかかった際に、炎症がのど全体に広がり、口蓋垂にも及ぶことがあります。

また、アレルギー反応も口蓋垂炎のきっかけとなることがあります。食べ物や花粉、家のほこりなどにアレルギーを持つ人が、それらに触れると、口蓋垂が腫れて炎症を起こすことがあります。さらに、乾燥した空気やタバコの煙を吸い込むこと、熱い食べ物や飲み物でやけどをすること、胃酸が逆流する逆流性食道炎なども口蓋垂炎の原因となります。

口蓋垂炎になると、のどちんこが腫れて赤くなり、痛みや異物感を感じます。ものを飲み込みにくくなることもあります。さらに、熱が出たり、咳が出たり、鼻水が出たりすることもあります。特に、のどちんこの腫れがひどくなると、呼吸がしにくくなることもあるので、注意が必要です。

口蓋垂炎かなと思ったら、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。医師は、のどちんこの状態を見て診断し、適切な治療を行います。ウイルス感染が原因の場合は、安静にして症状を和らげるための薬が処方されます。細菌感染の場合は、抗生物質が処方されます。アレルギーが原因の場合は、アレルギーの原因物質を特定し、除去することが重要です。自己判断で市販薬を服用するのではなく、医師の指示に従って治療を行いましょう。

日頃から、うがいや手洗いをこまめに行い、感染症を予防することが大切です。また、乾燥した空気はのどを刺激するので、加湿器などを使って適切な湿度を保ちましょう。アレルギーがある人は、原因物質を避けるように心がけましょう。熱い食べ物や飲み物はゆっくりと口にし、やけどに注意しましょう。これらの対策を心がけることで、口蓋垂炎を予防することができます。

診断と治療

のどちんこ(口蓋垂)の炎症である口蓋垂炎の診断は、基本的に医師による目視確認で行われます。診察時に、のどちんこが赤く腫れていることが確認されれば、口蓋垂炎と診断されます。症状が重い場合や、細菌感染が疑われる場合には、原因を特定するために、細菌検査が行われることもあります。

口蓋垂炎の治療方針は、その原因と症状の重さによって異なります。多くの場合、口蓋垂炎は自然に治癒するため、特別な治療は必要ありません。安静にしていれば、数日で症状は軽快します。しかし、痛みが強い場合や、炎症が長引く場合は、症状を和らげるための治療や、原因に応じた薬物治療が行われます。

細菌感染が原因で口蓋垂炎になっていると診断された場合は、細菌を退治するための抗生物質が処方されます。アレルギー反応が原因の場合は、アレルギー反応を抑える薬が用いられます。また、痛みや炎症を抑えるために、痛み止めや炎症を抑える薬が処方されることもあります。

薬物治療以外にも、うがい薬を使ってのどを清潔に保ったり、水分を十分に摂ったりすることも、症状の緩和に役立ちます。十分な休息も大切です。のどちんこの腫れや痛みが続く場合は、自己判断で市販薬を使用するのではなく、必ず医師の診察を受けて、適切な治療を受けるようにしましょう。口蓋垂炎は放置しても治ることが多いですが、重症化すると呼吸や食事に影響が出る場合もあるので、注意が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 診断 | 医師による目視確認(のどちんこの赤みと腫れ)、必要に応じて細菌検査 |

| 治療方針 | 原因と症状の重さによる |

| 軽症の場合 | 自然治癒(安静) |

| 症状が重い場合/炎症が長引く場合 | 原因に応じた薬物治療、うがい薬、水分補給、十分な休息 |

| 細菌感染の場合 | 抗生物質 |

| アレルギー反応の場合 | アレルギー反応を抑える薬 |

| 痛み/炎症が強い場合 | 痛み止め/炎症を抑える薬 |

| 注意点 | 自己判断で市販薬を使用せず、医師の診察を受ける。重症化すると呼吸や食事に影響が出る場合も。 |

家庭での対処法

口蓋垂が炎症を起こすと、のどに痛みや異物感、腫れが生じ、日常生活に支障をきたすことがあります。ご自宅でできる対処法をいくつかご紹介しますので、医療機関を受診する際の参考として、あるいは医師の指示に基づき、症状緩和にお役立てください。

まず、うがいは炎症を抑えるのに効果的です。薬局で市販されているうがい薬を使うか、家庭にある塩を使って手軽に塩水を作ってうがいをしましょう。水1リットルに対して小さじ1杯程度の塩が目安です。濃すぎる塩水は粘膜を刺激する可能性があるので、濃度に注意しましょう。1回あたり20秒ほどを目安に、1日に数回うがいを行いましょう。

水分をこまめに摂ることも大切です。水分は、のどの乾燥を防ぎ、炎症を和らげる効果があります。常温の水やぬるめのお茶など、刺激の少ない飲み物をこまめに摂取しましょう。熱い飲み物はかえって炎症を悪化させることがあるため、避けるようにしてください。冷たい飲み物は、一時的に痛みを和らげる効果が期待できますが、飲みすぎると体を冷やす可能性があるので、適度に摂取しましょう。

炎症が治まるまでは、体を休ませることも重要です。十分な睡眠をとり、体力の回復に努めましょう。免疫力を高めることで、回復を早めることに繋がります。また、のどに負担がかかるような行動は避けましょう。大きな声で話したり、歌ったりすることは、炎症を悪化させる可能性があります。同様に、刺激の強い食べ物も控えましょう。香辛料を多く使った料理や、酸味の強いもの、アルコールなどは、のどへの刺激となるため、症状が治まるまでは避けましょう。

これらの対処法を試しても症状が改善しない場合や、悪化する場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。自己判断で治療を続けると、症状が悪化したり、他の病気を併発するリスクがあります。専門家の適切な診断と治療を受けることが大切です。

| 対処法 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| うがい | 市販のうがい薬または塩水(水1リットルに小さじ1杯程度の塩)で、1回20秒ほど、1日に数回行う。 | 塩水の濃度が高すぎると粘膜を刺激する可能性がある。 |

| 水分補給 | 常温の水やぬるめのお茶など、刺激の少ない飲み物をこまめに摂取する。 | 熱い飲み物は炎症を悪化させる可能性があり、冷たい飲み物は飲みすぎると体を冷やす可能性がある。 |

| 安静 | 十分な睡眠をとり、体力の回復に努める。大きな声で話したり、歌ったりするなど、のどに負担がかかる行動は避ける。 | 免疫力を高めることで回復を早める。 |

| 食事 | 香辛料を多く使った料理や、酸味の強いもの、アルコールなど、刺激の強い食べ物は避ける。 | 刺激物はのどへの刺激となる。 |

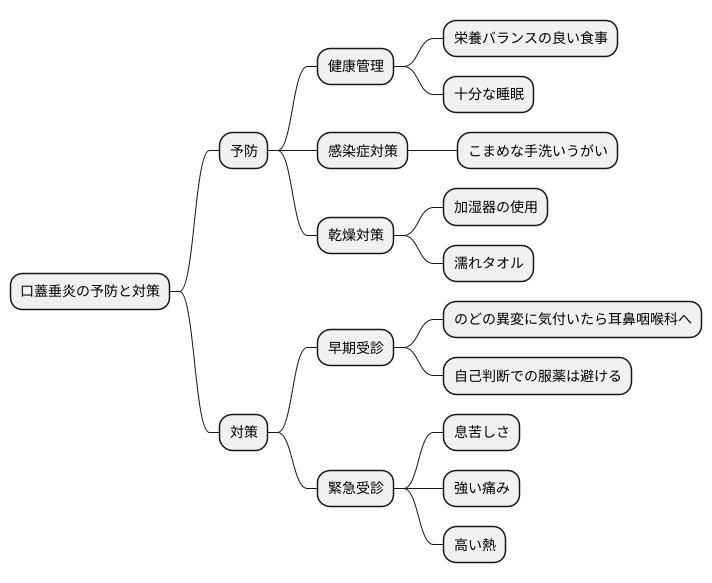

予防と注意点

口蓋垂炎は、のどちんこ(口蓋垂)が炎症を起こした状態です。これを防ぐには、日頃から健康に気を配ることが重要です。栄養バランスの良い食事を心がけ、しっかりと睡眠をとることで、体の抵抗力を高め、病気にかかりにくくしましょう。また、こまめな手洗いうがいも効果的です。ウイルスや細菌の体内への侵入を防ぎます。外出から戻った時や食事の前後には、必ず実行しましょう。

空気の乾燥も、のどを刺激し、口蓋垂炎を引き起こす要因となります。加湿器を使って適切な湿度を保つ、濡れタオルを部屋に干すなどして、乾燥を防ぎましょう。のどに少しでも異変を感じたら、早めに耳鼻咽喉科の医師の診察を受けましょう。自己判断で薬を飲むのは避け、医師による適切な診断と治療を受けることが大切です。

特に、息苦しさや強い痛み、高い熱などの症状が出た場合は、一刻も早く医療機関を受診してください。口蓋垂炎は放置すると、周囲の組織に炎症が広がり、重症化することがあります。例えば、扁桃炎や咽頭炎などを併発する可能性があります。さらに、重症化すると、呼吸困難に陥るケースもあります。そのため、早期発見・早期治療が重要です。日頃から予防に努め、異変を感じたらすぐに医療機関に相談しましょう。規則正しい生活習慣と適切な環境管理を心がけることで、口蓋垂炎を予防し、健康な毎日を送ることができます。