喀痰吸引:介護と医療の連携

介護を学びたい

先生、「喀痰吸引」って医療行為で、介護職員はできないんですよね?

介護の研究家

基本的にはそうだよ。でも、特定の条件を満たせば、介護職員でも喀痰吸引を行うことができるんだ。

介護を学びたい

どんな条件ですか?

介護の研究家

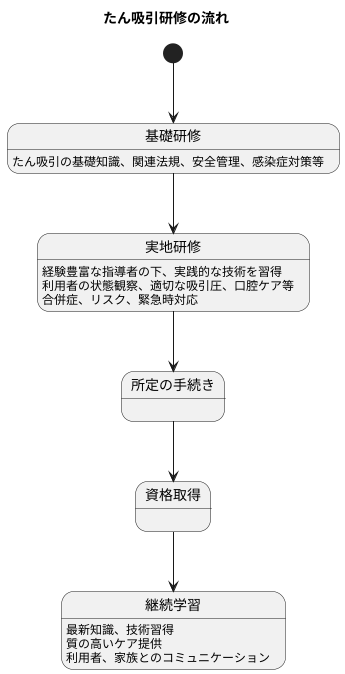

まず、職場が登録喀痰吸引等事業者であること。そして、そこで実地研修を受けて修了すること。さらに、実地研修を受けるには、喀痰吸引等研修の基本研修を受けている必要があるんだよ。

喀痰吸引とは。

「介護」と「介助」の違いに関連して、『痰の吸引』について説明します。痰の吸引とは、吸引器を使って、口の中、鼻の中、気管カニューレの中にある痰を吸い出すことです。これは医療行為にあたるため、基本的に介護職員は行うことができません。しかし、一定の条件を満たせば行うことができます。まず、勤め先が痰の吸引などを行う事業者として登録されていることが必要です。次に、勤め先で実地研修を受け、修了証を受け取れば行えるようになります。実地研修を受けるには、痰の吸引などの研修の基本研修(講義と実習)を受けていることが条件です。これらの条件を満たしていない状態で、痰の吸引などを行った場合は、信用を失わせる行為違反となり、行政処分を受けることになります。

喀痰吸引とは

喀痰吸引とは、呼吸の通り道に溜まった痰(たん)を取り除く医療行為です。痰とは、体を守るために分泌される粘液と、それに絡め取られた細菌やウイルス、ほこりなどの異物の混合物です。痰がスムーズに排出されないと、呼吸が苦しくなったり、肺炎などの重い病気を引き起こす可能性があります。そのため、呼吸器の病気を持つ方にとって、喀痰吸引は健康を維持するために欠かせない大切なケアです。

喀痰吸引は、口や鼻、あるいは気管カニューレと呼ばれる呼吸を助ける管を通して行います。気管カニューレは、手術や事故などで気道が狭くなったり、自力で呼吸することが難しくなった場合に、首に小さな穴を開けて挿入する管です。この管を通して専用の細い管を挿入し、吸引器を使って痰を吸い出します。吸引器は、痰を吸い取るための陰圧を作り出す医療機器です。

喀痰吸引は医療行為であるため、誰でも行えるわけではありません。誤った方法で行うと、気道に傷をつけたり、感染症を引き起こす危険性があります。そのため、安全に喀痰吸引を行うためには、正しい知識と技術が必要です。医療従事者や介護職の方などは、専門の研修を受け、資格を取得することで喀痰吸引を行うことができます。研修では、解剖学や生理学、感染症予防、吸引の手技、緊急時の対応など、幅広い知識と技術を学びます。また、吸引を行う前には、患者さんの状態をよく観察し、適切な吸引圧や時間などを判断することも重要です。家族などが自宅で喀痰吸引を行う場合も、必ず医師や看護師の指導を受け、正しい方法で行うようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 喀痰吸引とは | 呼吸の通り道に溜まった痰を取り除く医療行為 |

| 痰とは | 体を守るために分泌される粘液と、それに絡め取られた細菌やウイルス、ほこりなどの異物の混合物 |

| 喀痰吸引の必要性 | 痰がスムーズに排出されないと、呼吸が苦しくなったり、肺炎などの重い病気を引き起こす可能性があるため、特に呼吸器の病気を持つ方にとって健康維持に欠かせないケア |

| 喀痰吸引の方法 | 口や鼻、あるいは気管カニューレを通して、専用の細い管を挿入し、吸引器を使って痰を吸い出す |

| 気管カニューレとは | 手術や事故などで気道が狭くなったり、自力で呼吸することが難しくなった場合に、首に小さな穴を開けて挿入する呼吸を助ける管 |

| 吸引器とは | 痰を吸い取るための陰圧を作り出す医療機器 |

| 喀痰吸引の資格 | 医療行為であるため、誰でも行えるわけではなく、専門の研修を受け、資格を取得する必要がある |

| 喀痰吸引の危険性 | 誤った方法で行うと、気道に傷をつけたり、感染症を引き起こす危険性がある |

| 喀痰吸引に必要な知識・技術 | 解剖学や生理学、感染症予防、吸引の手技、緊急時の対応など、幅広い知識と技術が必要 |

| 喀痰吸引の注意点 | 患者さんの状態をよく観察し、適切な吸引圧や時間などを判断する必要がある。家族などが自宅で行う場合は、医師や看護師の指導を受ける |

介護職員による喀痰吸引

人は誰でも、呼吸をする際に気管内に痰がたまります。通常は、咳をして体外に排出できますが、病気や怪我などでうまく排出できない場合があります。このような場合、気管内に痰がたまり続けると、呼吸困難や肺炎などの危険な状態を引き起こす可能性があります。そこで、気管内にたまった痰を吸引して取り除く処置が必要になります。これが喀痰吸引です。

喀痰吸引は、本来、医師や看護師といった医療従事者によって行われる医療行為です。しかし、高齢化社会の進展とともに、介護の現場で常に医療従事者がいるとは限りません。そこで、一定の条件を満たした介護職員も喀痰吸引を行えるように制度が整備されました。具体的には、介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士のいずれかの資格を有し、都道府県が指定する喀痰吸引等研修を修了した介護職員が、所属する事業所において喀痰吸引を行うことができます。

この喀痰吸引等研修では、喀痰吸引の目的や方法、手順、注意点、起こりうる合併症への対応、感染症予防策などを学びます。さらに、人体模型を用いた実技演習を通して、安全かつ確実な技術を習得します。喀痰吸引は、適切な手順と技術で行わなければ、粘膜の損傷や出血、感染症、呼吸困難の悪化など、利用者の健康を害するリスクがあります。そのため、研修を修了した介護職員であっても、常に最新の知識と技術を学び続け、利用者の状態を注意深く観察しながら、安全に配慮して行うことが非常に重要です。また、吸引前後の変化や異常がないかを確認し、記録を残すことも必要です。利用者の安全と安楽な生活を守るため、介護職員は責任感を持って喀痰吸引に取り組まなければなりません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 喀痰吸引の必要性 | 病気や怪我などで痰が排出できない場合、呼吸困難や肺炎の危険があるため、気管内にたまった痰を吸引して取り除く必要がある。 |

| 喀痰吸引の実施者 | 医療従事者だけでなく、一定の条件を満たした介護職員も実施可能。 |

| 介護職員の条件 | 介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士のいずれかの資格を有し、都道府県が指定する喀痰吸引等研修を修了していること。 |

| 喀痰吸引等研修の内容 | 喀痰吸引の目的、方法、手順、注意点、合併症への対応、感染症予防策などを学び、人体模型を用いた実技演習を行う。 |

| 喀痰吸引の注意点 | 適切な手順と技術で行わなければ、粘膜の損傷や出血、感染症、呼吸困難の悪化などのリスクがあるため、常に最新の知識と技術を学び続け、利用者の状態を観察しながら安全に配慮して行う必要がある。 |

| 喀痰吸引後の対応 | 吸引前後の変化や異常がないかを確認し、記録を残す。 |

必要な研修と資格

介護職員がたんの吸引を行うためには、必要な研修と資格の取得が不可欠です。まず、基礎研修を受けなければなりません。この研修では、たんの吸引の基礎知識、関連する法律、安全管理、感染症を防ぐための方法などを学びます。具体的には、たんの吸引が必要な理由、たんの種類と状態の見分け方、吸引の手順と注意点、使用する器具の管理方法、感染症のリスクと対策、緊急時の対応などを学びます。

基礎研修を終えた後は、実際に働く職場で実地研修を受けます。ここでは、研修で得た知識を基に、経験豊富な指導者の監督の下で、実際にたんの吸引を行う技術を身につけます。指導者は、吸引の手技だけでなく、利用者の状態観察、適切な吸引圧の調整、口腔ケアの重要性なども指導します。また、たんの吸引に伴う合併症やリスクへの対応方法、緊急時の対処法なども学びます。実地研修を通して、利用者一人ひとりの状態に合わせた適切なケアを提供できるよう、実践的な技術を習得することが重要です。

これらの研修を修了し、所定の手続きを行うことで、介護職員もたんの吸引を行うことができるようになります。研修を受けることで、適切な技術と知識を身につけるだけでなく、利用者の安全と尊厳を守りながらケアを提供できるようになります。たんの吸引は医療行為であるため、常に最新の知識と技術を習得するための努力を続け、より質の高いケアを提供していくことが大切です。また、利用者やその家族とのコミュニケーションを大切にし、信頼関係を築くことも重要です。研修は一度で終わりではなく、継続的な学習を通して、専門性を高め続ける必要があります。

喀痰吸引の重要性

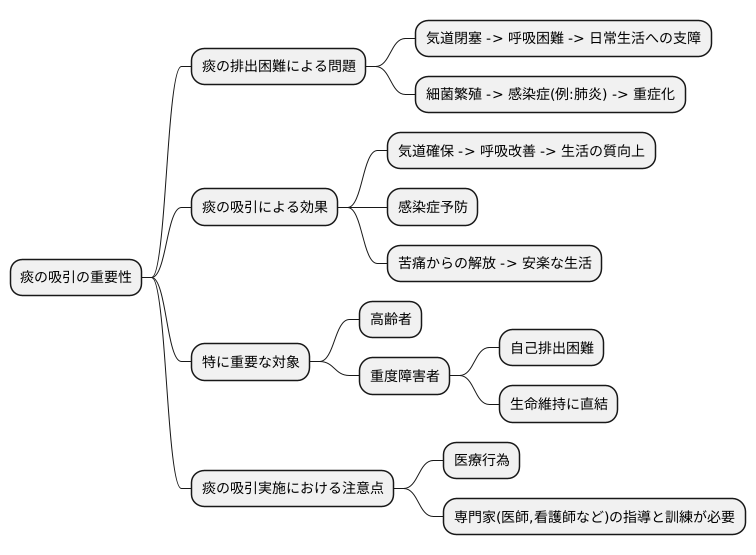

呼吸器の病気を持つ方にとって、痰の吸引はとても大切なケアです。 痰とは、気道にたまった分泌物のことです。この痰がうまく排出できないと、様々な問題を引き起こします。

まず、気道が痰で詰まってしまうと、呼吸がしづらくなります。息苦しさを感じ、日常生活に大きな支障が出ます。さらに、痰が詰まった状態が続くと、細菌が繁殖しやすくなり、肺炎などの感染症を引き起こす危険性が高まります。 肺炎は重症化すると命に関わることもありますので、痰の吸引による予防は非常に重要です。

痰の吸引は、これらの問題を防ぎ、患者さんの生活の質を保つ上で大きな役割を果たします。吸引によって気道をきれいにすることで、呼吸が楽になり、感染症の予防にもつながります。患者さんは苦痛から解放され、より安楽な生活を送ることができるようになります。

特にお年寄りや重い障がいのある方の場合、自分で痰を吐き出すことが難しいことが多く、痰の吸引は生命維持に直結する場合もあります。このような方々にとって、適切なタイミングで適切な方法で行われる痰の吸引は、まさに命を守る大切なケアと言えるでしょう。

痰の吸引は医療行為です。安全に実施するためには、専門家による指導と訓練が必要です。医師や看護師などの指導のもと、正しい知識と技術を身につけることが大切です。

無資格での喀痰吸引の危険性

たんを口や鼻から吸引する行為は、医療行為であり、専門的な知識と技術が求められます。資格を持たない人がこれを行うことは、法律で禁止されています。無資格者がたんの吸引を行うと、様々な危険が伴います。まず、吸引の際に、口や鼻の粘膜、あるいは気道などを傷つけてしまう恐れがあります。気道は、呼吸をする上で非常に大切な器官であり、傷つけると呼吸困難を引き起こしたり、肺炎などの感染症を引き起こす可能性があります。

たんの状態や吸引の強さ、吸引する時間などを適切に判断できなければ、患者さんの状態を悪化させる可能性も懸念されます。例えば、必要以上に強い力で吸引したり、時間をかけすぎたりすると、気道を傷つけるだけでなく、患者さんに苦痛を与えてしまう可能性があります。また、たんがうまく取れずに、かえって気道につまらせてしまう危険性もあります。これらの誤りは、最悪の場合、命に関わる重大な医療事故につながる可能性も否定できません。

無資格でたんの吸引を行った場合、法律によって罰せられる可能性があります。これは、患者さんの安全を守るため、そして医療行為の質を保つために必要な措置です。たんの吸引は、患者さんの状態を適切に把握し、適切な技術を用いて行う必要があります。そのためには、必要な研修を受け、資格を取得することが不可欠です。研修では、たんの吸引に必要な解剖学や生理学、感染症予防、吸引の手技などを学ぶことができます。これらの知識と技術を身につけることで、安全で確実なたんの吸引が可能となります。患者さんの安全を守るためにも、無資格でのたんの吸引は絶対にやめ、必ず資格を持った医療従事者に依頼するようにしましょう。

| 行為 | リスク | 結果 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 無資格者によるたんの吸引 | 口や鼻の粘膜、気道損傷 呼吸困難、肺炎などの感染症 患者状態の悪化、苦痛 気道閉塞 |

重大な医療事故 法的処罰 |

資格取得 専門知識と技術の習得 医療従事者への依頼 |

まとめ

痰の吸引は、呼吸器の病気を持つ方の生活の質を保つために、なくてはならない医療行為です。口や鼻、喉などにたまった痰を吸引することで、呼吸を楽にし、肺炎などの合併症を防ぐことができます。しかし、痰の吸引は、正しく行われなければ、かえって患者さんの体に負担をかける危険性もあるため、医療行為として位置付けられています。

介護職員が痰の吸引を行うには、都道府県が実施する研修を受講し、資格を取得する必要があります。この研修では、人体の構造や呼吸器の仕組み、痰の吸引の手順や注意点、感染症対策など、安全に痰の吸引を行うために必要な知識や技術を学ぶことができます。研修の内容は、喀痰吸引等研修ガイドラインに基づいて定められています。

適切な研修を受けることで、安全かつ確実な技術を身につけることができ、患者さんの健康と安全を守ることができます。研修では、模擬練習を通して実践的な技術を習得できるだけでなく、緊急時の対応についても学ぶことができます。また、感染症のリスクを最小限に抑えるための知識も習得できます。

資格を持たずに痰の吸引を行うことは、法律で禁じられています。無資格で痰の吸引を行うと、患者さんの気道や肺を傷つけたり、感染症を引き起こしたりするなど、生命に関わる重大な危険を招く可能性があります。また、法律違反として罰せられることもあります。

痰の吸引は、医療と介護の連携が欠かせない分野です。医師や看護師、介護職員などが互いに連携を取り、情報共有を行うことで、患者さん一人ひとりに合った適切なケアを提供することができます。患者さんが安心して、適切なケアを受けられるよう、関係者全体で協力し、より良い体制を作っていくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 痰の吸引の目的 | 呼吸を楽にし、肺炎などの合併症を防ぐ |

| 痰の吸引の位置付け | 医療行為 |

| 介護職員の資格取得 | 都道府県実施の研修受講と資格取得が必要 |

| 研修内容 | 人体の構造、呼吸器の仕組み、痰の吸引の手順、注意点、感染症対策など |

| 研修の基準 | 喀痰吸引等研修ガイドライン |

| 研修のメリット | 安全かつ確実な技術習得、緊急時対応、感染症リスク軽減 |

| 無資格吸引の禁止 | 法律で禁止、重大な危険性、罰則あり |

| 連携の重要性 | 医療と介護の連携、情報共有、適切なケア提供 |