安心の退院支援で自宅療養をスムーズに

介護を学びたい

先生、「退院支援看護」って、入院している人が家に帰った後も安心して暮らせるように手伝うことですよね?具体的にどういうことをするんですか?

介護の研究家

そうだね。退院後の生活をスムーズに送れるように、色々な支援をするんだよ。例えば、家での療養生活の計画を一緒に立てたり、必要な医療機器や福祉サービスを紹介したり、家族への介助方法の指導なども行うんだ。

介護を学びたい

なるほど。計画を立てたり、福祉サービスを紹介したりするのは分かりますが、家族への介助方法の指導というのは、例えばどんなことをするんですか?

介護の研究家

そうだね。例えば、寝たきりの方の体の向きを変える方法や、食事の介助方法、お薬の管理方法などを、家族に分かりやすく説明して、実際に練習してもらうんだよ。そうすることで、家族も安心して患者さんを支えることができるようになるんだ。

退院支援看護とは。

入院している患者さんが、退院した後で自宅で安心して療養生活を送れるようにサポートすることを『退院支援看護』と言います。

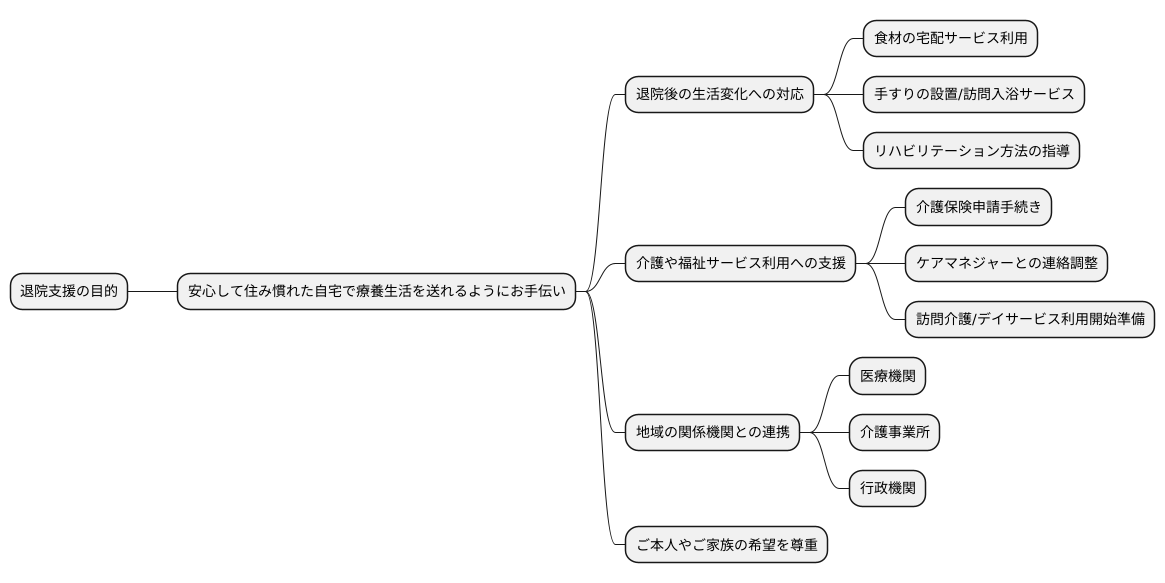

退院支援の目的

退院支援の目的は、入院されていた方が安心して住み慣れた自宅で療養生活を送れるようにお手伝いすることです。病院での入院生活は、医療スタッフによる手厚い看護と、規則正しい生活リズムの中で治療に専念できる環境です。しかし、退院すると生活環境は大きく変わります。これまで当たり前に行っていた食事の用意やお風呂に入る、薬を飲むといった日常動作も、病気や怪我の影響で難しくなる場合があります。退院支援は、このような変化に対応できるよう、退院前に患者さんの状態や自宅での生活環境を丁寧に把握し、必要な支援を計画的に準備していくことを意味します。

具体的には、患者さんやご家族と相談しながら、自宅での生活をイメージし、どのようなことで困るのかを予測します。例えば、一人暮らしで買い物が難しい方には、食材の宅配サービスの利用を検討したり、お風呂で転倒の危険性がある方には、手すりの設置や訪問入浴サービスの利用を提案したりします。また、病気や怪我の状態に合わせて、理学療法士や作業療法士と連携し、自宅でのリハビリテーションの方法を指導します。

さらに、退院支援は医療面だけでなく、介護や福祉サービスの利用についても視野に入れた支援です。介護保険の申請手続きや、ケアマネジャーとの連絡調整、訪問介護やデイサービスなどの利用開始に向けた準備も、退院支援の重要な役割です。地域の医療機関や介護事業所、行政機関など、関係機関と緊密に連携を取りながら、患者さんが安心して在宅での療養生活に移行できるよう、切れ目のない支援を提供していきます。患者さんが自宅で安心して過ごせるよう、ご本人やご家族の希望を尊重し、一緒に考え、寄り添うことが退院支援の大きな目的です。

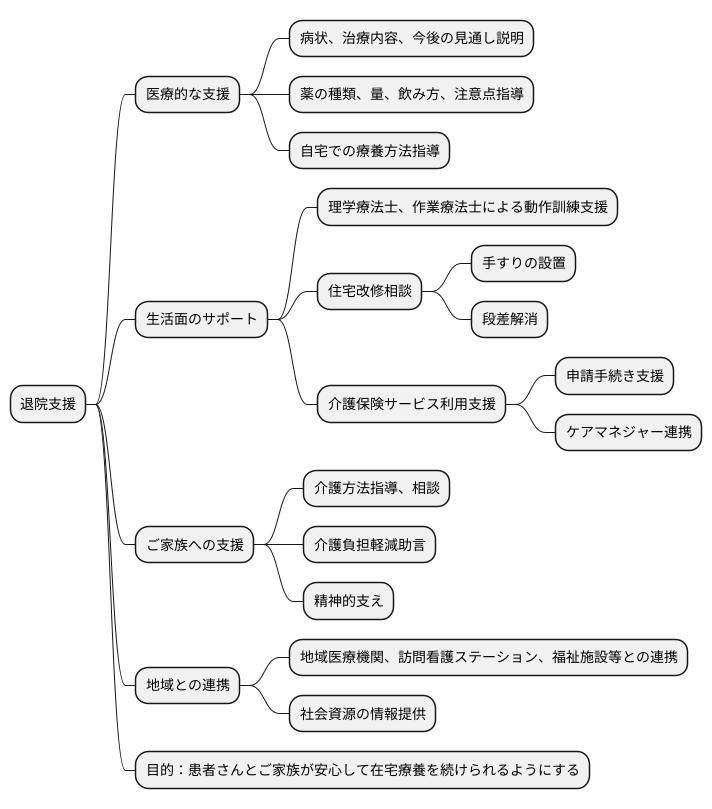

退院支援の内容

退院支援とは、入院中の患者さんが安心して自宅や施設での生活に戻れるよう、様々な面からサポートを行う取り組みです。支援内容は患者さん一人ひとりの状況に合わせて個別に対応します。

まず、医療的な支援として、病状や治療内容、今後の見通しについて丁寧な説明を行います。そして、退院後に服用する薬の種類、量、飲み方、注意点などを指導します。自宅での療養方法についても、具体的な方法を指導し、安心して療養生活を送れるようにします。

生活面のサポートも重要な要素です。日常生活における食事、更衣、移動、入浴などの動作がスムーズに行えるよう、理学療法士や作業療法士などが訓練を支援します。また、必要に応じて住宅改修の相談に応じ、手すりの設置や段差解消などの提案を行います。さらに、介護保険サービスを利用する場合には、申請手続きの支援やケアマネジャーとの連携を行います。

ご家族への支援も欠かせません。介護方法の指導や相談、介護負担を軽減するための助言などを行います。ご家族が安心して介護を続けられるよう、精神的な支えとなることも大切です。

地域との連携も重要な役割を担います。地域の医療機関や訪問看護ステーション、福祉施設などとの連携を密にし、退院後のスムーズな生活を支援します。また、地域の様々な社会資源の情報提供も行います。

退院支援の最終的な目的は、患者さんとご家族が安心して在宅療養を続けられるようにすることです。退院後の生活における不安や疑問を解消し、自宅での療養生活を安心して始められるよう、きめ細やかな支援を提供します。患者さんやご家族の気持ちに寄り添い、共に考え、共に歩むことが大切です。

退院支援の開始時期

入院中の患者さんにとって、退院は大きな節目であり、不安を伴うものです。スムーズに退院し、自宅や施設での生活に早く馴染めるよう、退院支援は欠かせません。この退院支援は、いつから始めるのが良いのでしょうか。実は、患者さんの状態や退院までの期間によって、開始時期は異なってきます。

病状が重篤な場合や、手術後間もない時期などは、まずは治療に専念することが最優先されます。そのため、病状が安定し、患者さん自身も退院後の生活について考えられるようになってから、退院支援を始めることもあります。しかし、入院直後から退院支援を開始するケースも増えています。特に、長期の入院が見込まれる場合や、在宅での療養が必要な場合には、早期からの介入が効果的です。

早期から退院支援を始めることのメリットは、患者さんとご家族の不安を軽減できることです。入院直後から、看護師やソーシャルワーカー、理学療法士など、様々な専門職が患者さんの状態や生活背景、退院後の希望などを丁寧に聞き取ります。そして、多職種で連携を取りながら、患者さんに最適な退院支援計画を立てていきます。計画的に準備を進めることで、患者さんやご家族は退院後の生活を具体的にイメージしやすくなり、抱えている不安や疑問を解消することができます。

また、時間に余裕を持って退院準備を進めることができる点も大きなメリットです。介護保険の申請や住宅改修の手続き、介護用品の準備など、退院前に必要な手続きや準備は多岐に渡ります。早期から計画的に進めていくことで、患者さんやご家族の負担を軽減し、安心して退院の日を迎えることができます。焦ることなく、必要な準備を整え、新たな生活への心構えをすることができるのです。このように、退院支援の開始時期は、患者さんの状況に合わせて柔軟に対応することが重要です。早期の介入には多くのメリットがありますが、患者さんの状態を最優先に考慮し、最適な時期を見極めることが大切です。

| 退院支援の開始時期 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| 入院直後 | 長期入院が見込まれる場合や在宅療養が必要な場合に有効。 | 患者と家族の不安軽減、計画的な準備による負担軽減、余裕のある準備期間。 |

| 病状安定後 | 病状が重篤な場合や術後など、治療に専念した後。 | 治療に専念できる。 |

多職種連携の重要性

患者さんが住み慣れた場所で安心して暮らせるためには、退院後もスムーズに生活を送れるよう、医療機関と地域が連携して支援を行うことが大切です。退院支援は、看護師だけでなく、医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、管理栄養士など、様々な職種の専門家が協力して行います。それぞれの専門性を活かし、患者さんにとって最適な支援を提供するために、チームで連携することが欠かせません。

例えば、医師は病状の説明や治療方針を決定し、今後の生活への影響などを患者さんや家族に分かりやすく伝えます。看護師は療養上の指導や日常生活の支援を行い、自宅での生活をイメージしながら、安心して過ごせるよう具体的なアドバイスを行います。薬剤師は処方された薬の効果や飲み方、副作用などを丁寧に説明し、患者さんが正しく安全に薬を服用できるよう支援します。理学療法士は、身体機能の維持・回復のための運動訓練や日常生活動作の指導を行い、患者さんが自宅で安全に動けるようにサポートします。作業療法士は、食事や着替え、入浴などの日常生活に必要な動作の練習や、住宅改修などの助言を行い、患者さんがより自立した生活を送れるように支援します。社会福祉士は介護保険サービスの利用申請手続きや、地域にある様々な福祉サービスの情報提供を行い、患者さんが必要な支援を受けられるよう橋渡しをします。管理栄養士は、患者さんの健康状態や生活習慣に合わせた食事内容の指導を行い、バランスの取れた食事で健康を維持できるようサポートします。

このように、それぞれの専門家が持つ知識や技術を持ち寄り、多職種が連携することで、患者さんの様々なニーズに合わせた切れ目のない、包括的な支援を提供することが可能となります。そして、患者さんが安心して地域で生活を続けられるよう、関係機関と協力し、地域全体で支える体制づくりが重要です。

| 職種 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 病状説明、治療方針決定、生活への影響説明 |

| 看護師 | 療養指導、日常生活支援、自宅生活へのアドバイス |

| 薬剤師 | 薬の効果・飲み方・副作用の説明、服薬指導 |

| 理学療法士 | 運動訓練、日常生活動作指導、自宅での移動サポート |

| 作業療法士 | 日常生活動作練習、住宅改修助言、自立支援 |

| 社会福祉士 | 介護保険サービス利用申請手続き、福祉サービス情報提供 |

| 管理栄養士 | 食事指導、健康維持サポート |

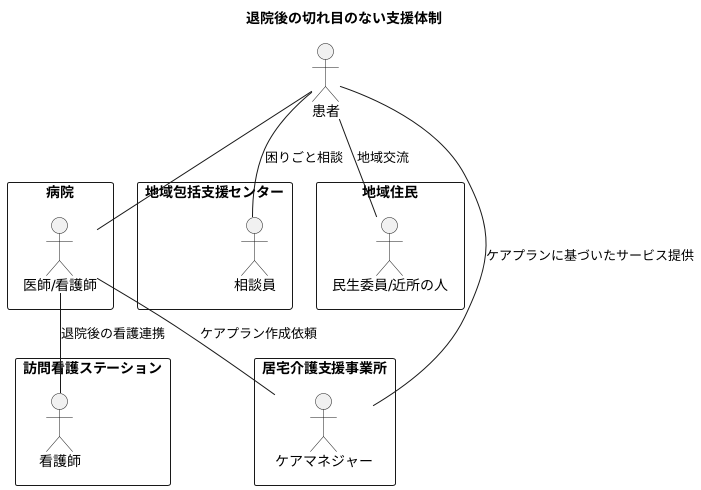

地域連携の重要性

退院後、住み慣れた家で安心して暮らすためには、病院の中だけでなく、地域全体で支える仕組みが大切です。これは、退院支援を成功させるための重要なカギとなります。

まず、医療と介護の連携が欠かせません。病院の看護師や医師は、訪問看護ステーションと綿密に連絡を取り合います。患者さんの病状や必要なケアについて情報を共有し、退院後もスムーズに看護が受けられるように準備します。

さらに、介護の専門家であるケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所とも連携します。ケアマネジャーは、患者さんの状態や希望に合わせたケアプランを作成し、必要な介護サービスを手配します。例えば、自宅での入浴や食事の介助、家事の援助など、日常生活に必要なサービスを計画的に利用できるようにします。

また、高齢者の暮らしを総合的に支える地域包括支援センターも重要な役割を担います。地域包括支援センターは、介護や健康、医療、福祉など、様々な相談窓口として機能します。退院後の生活で困ったことや不安なことがあれば、気軽に相談できる場所です。

地域住民との繋がりも大切です。民生委員や近所の人々との交流を通して、孤立を防ぎ、地域社会への参加を促します。

このように、病院、訪問看護、介護事業所、地域包括支援センター、そして地域住民が協力し合うことで、切れ目のない支援体制を築きます。退院後も安心して在宅療養を続けられるよう、地域全体で患者さんの生活を支えることが重要です。

円滑な在宅復帰のために

病院から自宅へ戻る際、スムーズな移行と、その後の安定した生活を送るための準備は、患者さんにとって大変重要です。それを支えるのが退院支援です。この支援は、医療の専門家だけでなく、様々な立場の専門家が協力して行います。看護師や医師はもちろん、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、それぞれの専門知識を生かして、患者さん一人ひとりの状態に合わせた細やかな支援を提供します。

退院支援の大切な役割の一つは、患者さんが自宅で安心して暮らせるように環境を整えることです。住み慣れた家で生活を続けるためには、身体の状態や生活環境に合わせた様々な工夫が必要になることもあります。例えば、手すりの設置や段差の解消といった住宅改修の提案、介護保険サービスの利用手続きの支援、福祉用具の選定など、多岐にわたります。これらの準備を退院前から始めることで、患者さんは安心して自宅に戻ることができます。

また、退院後の生活で起こりうる不安や問題点を事前に把握し、対策を立てておくことも重要です。例えば、薬の飲み方や管理方法の指導、食事や排泄の介助方法の説明、緊急時の連絡体制の確認などを行います。これらの情報提供や指導を丁寧に行うことで、患者さんやご家族は安心して自宅での生活をスタートできます。

退院支援は、患者さんやご家族の意向を尊重し、寄り添う姿勢が大切です。患者さんやご家族が何を望んでいるのか、どのような不安を抱えているのかを丁寧に聞き取り、一緒に考え、共に歩むことで、より良い支援を提供することができます。最終的には、患者さんが地域社会の中で、自分らしく生き生きと暮らせるようになることが目標です。そのためにも、退院支援は、地域全体で支え合う体制づくりが不可欠です。関係機関との連携を密にし、地域ぐるみで患者さんの在宅復帰を支援していくことが重要です。

| 退院支援の目的 | 具体的な内容 | 関係者 |

|---|---|---|

| スムーズな自宅復帰と安定した生活 | 自宅環境の整備(住宅改修、介護保険サービス利用、福祉用具選定など) 退院後の生活指導(薬の管理、食事・排泄介助、緊急時連絡体制など) 患者や家族の意向尊重、不安解消 |

医師、看護師、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など 患者、家族 |

| 地域社会での自立した生活 | 地域全体で支え合う体制づくり、関係機関との連携 | 地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者など |