薬剤師による安心安全な薬の管理

介護を学びたい

先生、「薬剤管理指導」って、介護と介助のどちらの仕事ですか?ちょっと混乱しています。

介護の研究家

良い質問ですね。薬剤管理指導は、薬の飲み忘れを防いだり、薬の効果や副作用について説明したり、患者さんが安全に薬を使えるように支援する仕事です。どちらかといえば、介助の要素が強いですね。

介護を学びたい

介助の要素が強い、ということは、介護の仕事ではないのですか?

介護の研究家

介護の仕事の一部として行われる場合もあります。例えば、高齢者施設などで、介護職員が薬の管理や服薬の支援を行う際に、薬剤師や医師と連携して薬剤管理指導を行うことがあります。つまり、薬剤管理指導は、介助の仕事であり、場合によっては介護の仕事の一部となることもあります。

薬剤管理指導とは。

『薬剤管理指導』とは、介護や介助が必要な人の薬の管理や服用を支援する取り組みです。具体的には、その人の薬の使用履歴を管理し、薬をきちんと飲めるようにサポートします。それと同時に、薬による治療の大切さを理解してもらい、きちんと薬を飲み続けることができるように促します。さらに、医師や医療関係者に、薬の適切な使い方に関する情報を提供したり、安全で効果的な薬物治療の実現を支援したりします。

薬剤管理指導とは

薬剤管理指導とは、薬剤師が患者さん一人ひとりにしっかりと向き合い、薬について丁寧に説明し、安心して薬を使えるように支援する取り組みです。薬剤師は、患者さんが薬の効果を最大限に得ながら、副作用などのリスクを最小限に抑えられるように、様々な角度からサポートを行います。

まず、薬剤師は、患者さんの体質や過去の病気、現在服用中の他の薬などを詳しく確認します。これは、薬同士の相互作用や、体質による薬への反応の違いなどを考慮し、患者さんに最適な薬の組み合わせや量、服用方法などを決める上で非常に重要です。

次に、薬の効果や副作用、注意点などを、患者さんが理解しやすいように丁寧に説明します。薬の名前や飲む回数だけでなく、なぜその薬が必要なのか、どのような効果が期待できるのか、副作用が出た場合はどうすれば良いのかなどを具体的に伝えることで、患者さんの不安を取り除き、治療への協力を促します。飲み忘れを防ぐ工夫や、薬の保管方法なども具体的にアドバイスします。

さらに、薬剤管理指導は一度きりではなく、継続的に行われます。定期的に患者さんの状態を確認し、薬の効果や副作用の有無、生活習慣の変化などを把握することで、必要に応じて薬の種類や量、服用方法などを調整します。また、患者さんから薬に関する疑問や不安を聞き取り、適切な助言を行うことで、安心して薬を飲み続けられるように支えます。

このように、薬剤管理指導は、薬を安全かつ効果的に使用するための重要な役割を担っており、患者さんの健康維持や生活の質の向上に大きく貢献しています。薬について気になることや不安なことがあれば、気軽に薬剤師に相談してみましょう。

| 薬剤管理指導の目的 | 患者が薬の効果を最大限に得ながら、副作用などのリスクを最小限に抑え、安心して薬を使えるように支援する。 |

|---|---|

| 薬剤師の役割 |

|

| 薬剤管理指導の流れ |

|

| 薬剤管理指導の効果 | 患者の健康維持や生活の質の向上に貢献 |

薬歴管理の重要性

お薬手帳を活用した薬の履歴管理は、患者さんの健康を守る上で非常に大切です。これは、過去にどのような薬を飲んでいたかを記録し、今の治療に役立てることで、副作用や薬同士の unwanted な反応の危険性を減らすためです。

薬の履歴には、過去に飲んだ薬の種類や量、アレルギーの有無、副作用の経験などを記録します。これらの情報をもとに、患者さん一人ひとりに合った薬の種類や量を決めることができます。

例えば、過去に特定の薬で強い副作用が出たことがある場合、同じ薬や似たような薬を避けることで、再び副作用が起こるのを防ぐことができます。また、複数の病院にかかっている場合、それぞれの病院で処方された薬が重複したり、互いに悪い影響を及ぼしあったりする危険性があります。薬の履歴をそれぞれの病院で共有することで、このような危険を避けることができます。

薬剤師は、患者さんから提供された情報に基づいて、正確な薬の履歴を管理し、安全な薬物治療を支えます。患者さん自身も、お薬手帳を常に携帯し、医師や薬剤師にきちんと見せるようにしましょう。

お薬手帳は、患者さんと医療従事者をつなぐ大切なコミュニケーションツールです。お薬手帳を活用することで、より安全で効果的な薬物治療を受けることができます。また、災害時など、緊急の医療が必要な状況でも、お薬手帳の情報は大変役立ちます。

日頃から、自分自身の健康を守るために、お薬手帳を大切に保管し、積極的に活用するようにしましょう。

| お薬手帳のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 副作用や薬物相互作用のリスク軽減 | 過去の服薬履歴を把握することで、副作用の既往や薬同士の相互作用を防ぎ、安全な薬物治療を実現 |

| 個人に最適な薬物療法 | 体質や既往歴に合わせた薬の種類・量の決定をサポート |

| 重複投薬や相互作用の回避 | 複数の医療機関での処方情報共有により、重複投薬や相互作用のリスクを低減 |

| 薬剤師による安全管理 | 薬剤師が正確な薬歴管理を行い、患者さんの安全な薬物治療を支援 |

| 緊急時の情報提供 | 災害時など緊急時に必要な医療情報を提供 |

| 患者と医療従事者のコミュニケーションツール | お薬手帳の情報共有を通じて、患者と医療従事者の円滑なコミュニケーションを促進 |

服薬支援で変わる生活

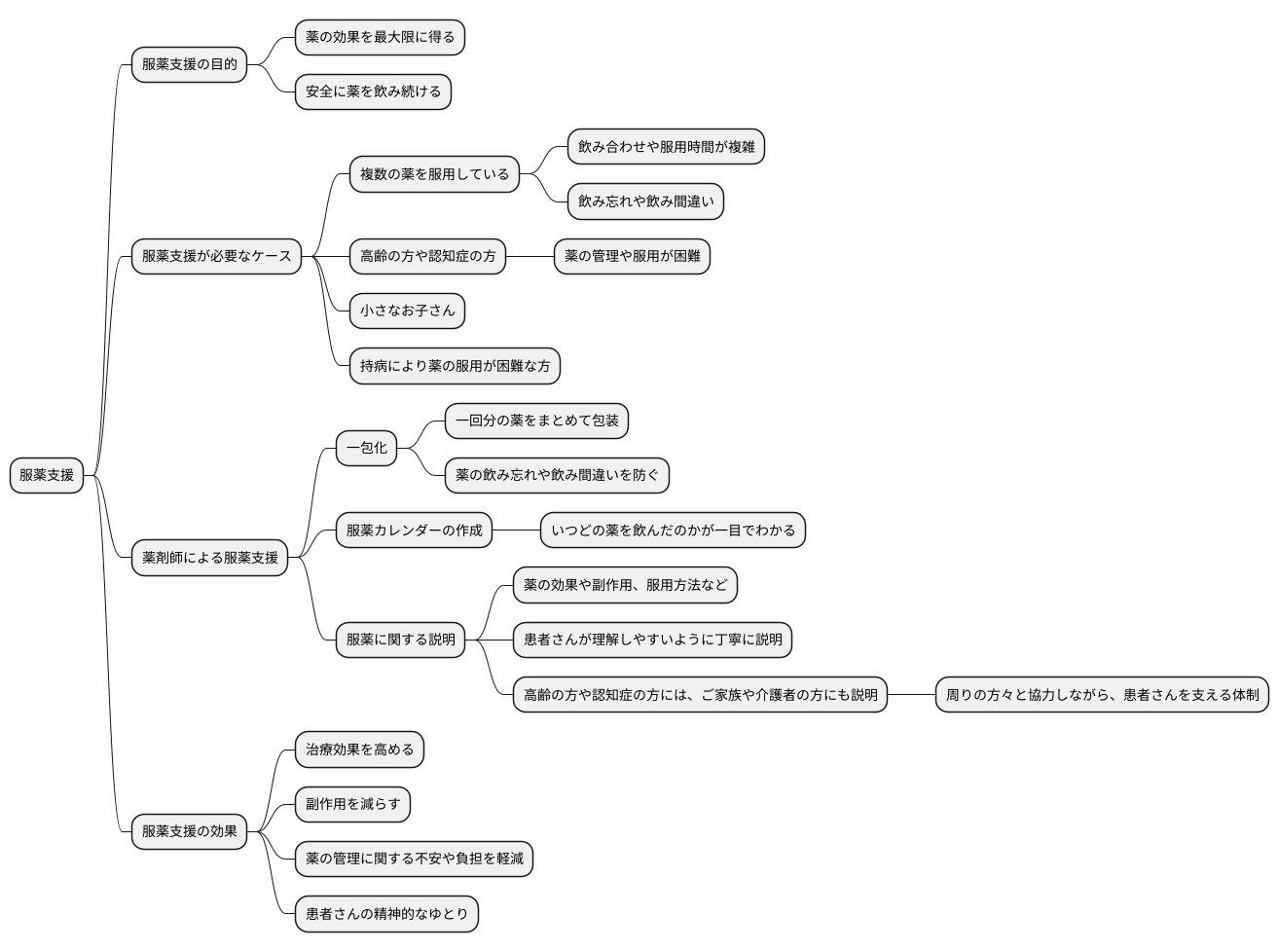

薬を適切に服用することは、病気を治したり、健康を保つ上でとても重要です。しかし、様々な事情により、薬を飲むことが難しい方もいらっしゃいます。そこで、「服薬支援」が必要となります。服薬支援とは、患者さんが薬の効果を最大限に得ながら、安全に薬を飲み続けられるよう、様々な方法で手助けをすることです。

服薬支援が必要なケースは実に様々です。例えば、複数の薬を服用している場合、飲み合わせや服用時間が複雑になり、飲み忘れや飲み間違いが起こりやすくなります。高齢の方や認知症の方などは、薬の管理や服用自体が難しくなることもあります。小さなお子さんや、持病により薬の服用が困難な方も支援が必要です。

薬剤師は、患者さん一人ひとりの状況に合わせて、様々な服薬支援を行っています。代表的な方法として、「一包化」があります。一包化とは、一回分の薬をまとめて包装するもので、薬の飲み忘れや飲み間違いを防ぐのに役立ちます。また、いつどの薬を飲んだのかが一目でわかる「服薬カレンダー」の作成も効果的です。

薬剤師による服薬に関する説明も、服薬支援の大切な役割です。薬の効果や副作用、服用方法などを、患者さんが理解しやすいように丁寧に説明することで、安心して薬を服用することができます。高齢の方や認知症の方には、ご家族や介護者の方にも説明を行い、周りの方々と協力しながら、患者さんを支える体制を作っていきます。

服薬支援は、患者さんの生活の質の向上に大きく貢献します。薬を正しく服用することで、治療効果が高まり、副作用を減らすことができます。また、薬の管理に関する不安や負担を軽減することで、患者さんの精神的なゆとりにもつながります。服薬についてお困りの際は、お近くの薬局や医療機関に相談してみましょう。

医師や医療スタッフとの連携

患者さんの健康を守るためには、医師や看護師だけでなく、薬剤師を含む医療チーム全体の協力が欠かせません。薬剤師は、お薬の専門家として、医師や他の医療スタッフと綿密に連携を取りながら、患者さん一人ひとりに最適な薬物療法を提供できるよう日々努めています。

まず、患者さんの病状や検査結果を詳しく確認します。例えば、持病やアレルギー、過去に受けた手術、現在の体調など、あらゆる情報を総合的に判断します。さらに、患者さんが現在服用している他の薬についても確認し、飲み合わせによる副作用の危険性がないかを注意深く調べます。

これらの情報に基づいて、医師に対し、薬の種類や量、服用方法などについて提案をすることもあります。例えば、患者さんの体質や病状に合わない薬があれば、別の薬への変更を提案したり、副作用が心配される場合には、その予防策や対処法について助言したりします。また、患者さんが薬を正しく服用できるように、分かりやすい説明を心がけています。

薬を飲み始めてからも、薬剤師の役割は続きます。患者さんから薬の効果や副作用について聞き取り、必要に応じて医師や看護師に報告します。もし副作用が現れた場合は、その症状を和らげるための対策を提案したり、医師に薬の変更を相談したりします。患者さんが安心して薬を続けられるよう、常に気を配り、丁寧な対応を心がけています。

このように、薬剤師は医療チームの一員として、医師や看護師と連携を取りながら、患者さんの健康維持と生活の質の向上に貢献しています。患者さんが安心して医療を受けられるよう、そして一日でも早く健康な状態に戻れるよう、これからも力を尽くしていきます。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 患者情報の確認 | 病状、検査結果、持病、アレルギー、過去の手術、現在の体調、服用中の薬などを確認 |

| 医師への提案 | 薬の種類、量、服用方法などを提案。副作用の危険性などを考慮し、薬の変更や予防策なども助言 |

| 服薬後のフォロー | 薬の効果や副作用を確認。必要に応じて医師や看護師に報告。副作用対策の提案や薬の変更相談 |

| 患者対応 | 患者が安心して薬を続けられるよう、丁寧な対応を心がける |

| 最終目標 | 患者の健康維持と生活の質の向上に貢献 |

薬物療法の安全性向上

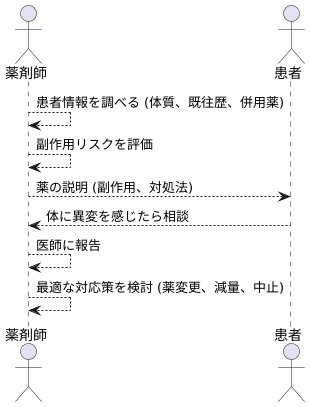

薬を使う治療は、病気を治したり、つらい症状を軽くしたりするのに役立ちますが、一方で、体に思わぬ悪い影響が出る危険性も持っています。これを副作用といいます。薬剤師は、患者さんが安心して薬による治療を受けられるように、副作用を早く見つけて防ぐための様々な活動をしています。

まず、患者さん一人ひとりの体質や、他にどんな病気を抱えているか、他にどんな薬を飲んでいるかを詳しく調べます。他の薬と一緒に飲むことで、薬の効果が強すぎたり弱すぎたり、あるいは予期せぬ副作用が現れることがあるからです。これらの情報を元に、副作用が起きる危険性を注意深く調べます。

そして、患者さんに薬を渡す際に、副作用としてどんな症状が現れる可能性があるのか、症状が出た場合はどのように対処すれば良いのかを丁寧に説明します。体に異変を感じた時は、すぐに相談するように指導することも欠かせません。体に少しでも異常が現れたら、我慢したり放置したりせずに、すぐに薬剤師や医師に伝えることが大切です。

もし副作用が起きてしまった場合は、すぐに医師に報告し、患者さんにとって最適な対応策を検討します。薬の種類を変える、量を減らす、あるいは薬の使用を中止するなど、状況に応じて適切な対応を選びます。

薬剤師は、患者さんの安全を何よりも大切に考え、薬の効果を最大限に引き出しつつ、安全な薬物治療を実現するために、日々努力を続けています。

これからの薬剤管理指導

医療技術の進歩や高齢化が進む現代社会において、薬剤師の役割はこれまで以上に重要性を増しています。薬剤師は、患者さん一人ひとりの体質や生活習慣、他の病気の有無などを考慮し、きめ細やかな薬剤管理指導を行うことで、健康寿命の延伸と生活の質の向上に貢献することが求められています。

高齢化に伴い、多くの薬を服用する患者さんが増えています。複数の医療機関から薬が処方されることもあり、薬の重複や相互作用による副作用のリスクが高まっています。このような状況において、薬剤師は患者さんが安全に安心して薬を服用できるよう、薬の飲み合わせや副作用、使用方法などを丁寧に説明する役割を担っています。

病院だけでなく、在宅医療や地域医療においても薬剤師の活躍の場は広がっています。医師や看護師、介護士などの様々な職種と連携し、患者さんが住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう支援しています。例えば、自宅での薬の管理が難しい患者さんには、薬剤師が訪問して服薬指導を行うこともあります。また、飲み忘れを防ぐ工夫や、副作用が出た際の対応方法などをアドバイスすることで、患者さんの服薬継続を支援しています。

さらに、人工知能や情報通信技術を活用した服薬支援システムの開発など、新たな取り組みも進められています。患者さんの服薬状況をリアルタイムで把握し、飲み忘れを防止したり、副作用の早期発見につなげたりすることで、より安全で効果的な薬物療法を実現することが期待されています。薬剤師は、常に最新の知識と技術を学び続け、患者さんに最適な薬物療法を提供することで、健康な社会の実現に貢献していくのです。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| きめ細やかな薬剤管理指導 | 患者さん一人ひとりの体質や生活習慣、他の病気の有無などを考慮し、健康寿命の延伸と生活の質の向上に貢献 |

| 薬の服薬指導 | 薬の飲み合わせや副作用、使用方法などを丁寧に説明し、患者さんが安全に安心して薬を服用できるよう支援 |

| 在宅医療や地域医療での活動 | 医師や看護師、介護士などの様々な職種と連携し、患者さんが住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう支援(例: 訪問服薬指導、服薬継続支援) |

| 新たな取り組み | 人工知能や情報通信技術を活用した服薬支援システムの開発など、より安全で効果的な薬物療法の実現 |

| 継続的な学習 | 常に最新の知識と技術を学び続け、患者さんに最適な薬物療法を提供し、健康な社会の実現に貢献 |