ノロウイルス感染症を防ごう

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の授業でノロウイルスについて習ったのですが、よく分かりません。教えていただけますか?

介護の研究家

そうだね。ノロウイルスは、お腹の調子が悪くなる、いわゆる食中毒の原因になるウイルスの一つだよ。感染力がとても強いから、介護や介助の現場では特に注意が必要なんだ。

介護を学びたい

感染力が強いというのは、どういうことですか?

介護の研究家

少しの量のウイルスでも感染してしまうし、人から人へとうつりやすいんだ。だから、介護施設などで一人が感染すると、あっという間に広がってしまうことがあるんだよ。他にもロタウイルスなど感染力の強いウイルスは存在するけど、ノロウイルスは特に気を付けないといけないウイルスのひとつだね。

ノロウイルスとは。

「介護」と「介助」について、冬場に多い感染性胃腸炎の原因となるウイルスの一つ、「ノロウイルス」について説明します。このウイルスは、人から人へとうつりやすく、集団で感染する事例が多く報告されています。同じように感染性胃腸炎を引き起こすウイルスとして、「ロタウイルス」も挙げられます。

ノロウイルスとは

ノロウイルスは、冬場に流行しやすい感染性の強い胃腸炎を引き起こすウイルスです。少量のウイルスでも感染してしまうため、非常に注意が必要です。

ノロウイルスに感染すると、吐き気や嘔吐、激しい下痢、お腹の痛みといった症状が現れます。また、熱が出ることもあります。健康な成人は数日で回復しますが、乳幼児や高齢者は、吐き気や下痢によって体の水分が失われやすいため、脱水症状に陥りやすく、重症化することもありますので、特に注意が必要です。

ノロウイルスは一年中を通して感染例が見られますが、特に冬場、11月から2月にかけて多く発生する傾向があります。これは、ノロウイルスが低温に強く、冬場は空気が乾燥しているため、ウイルスが空気中に漂いやすいことが原因の一つと考えられています。また、空気が乾燥すると、喉や鼻の粘膜の防御機能が低下し、感染しやすくなることも影響しています。

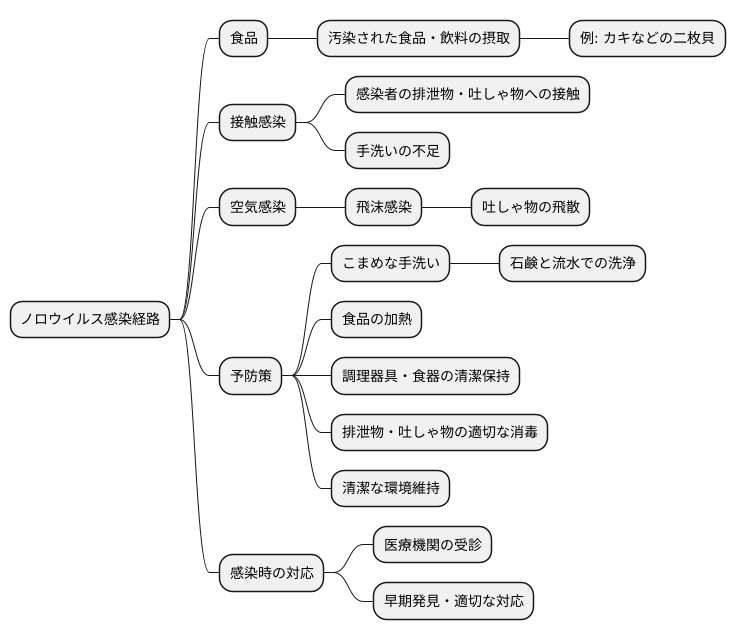

ノロウイルスの感染経路は様々です。食べ物や飲み物を介して感染するだけでなく、感染者の便や吐しゃ物に含まれるウイルスが手に付着し、その手で口に触れることによっても感染します。また、感染者が触れたドアノブや手すりなどを介して感染することもあります。さらに、ノロウイルスは空気感染も指摘されており、患者の吐しゃ物から小さなウイルス粒子が空気中に飛び散り、それを吸い込むことで感染する可能性もあるのです。

一度ノロウイルスに感染しても、免疫は長期間持続しません。そのため、繰り返し感染する可能性も高く、注意が必要です。感染予防のためには、こまめな手洗いやうがいを徹底することが重要です。調理器具やドアノブなどの消毒も効果的です。特に、乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人は、感染予防にさらに気を配る必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病原体 | ノロウイルス |

| 症状 | 吐き気、嘔吐、激しい下痢、腹痛、発熱 |

| 重症化しやすい人 | 乳幼児、高齢者 |

| 流行時期 | 冬場(11月~2月) |

| 感染経路 | 経口感染(食べ物、飲み物)、接触感染(ドアノブ、手すりなど)、空気感染(吐しゃ物からの飛沫) |

| 免疫 | 長期間持続しない |

| 予防策 | こまめな手洗い、うがい、調理器具やドアノブなどの消毒 |

感染経路と予防策

冬場に流行するノロウイルスは、主に口から体内に入り感染します。その経路はいくつかあります。まず、ウイルスが付着した食品や飲み物を口にすることで感染します。特にカキなどの二枚貝はノロウイルスに汚染されていることが多いため注意が必要です。また、感染者の排泄物や吐しゃ物に直接触れた後、きちんと手を洗わずに口元に触れることでも感染します。さらに、感染者が調理した食べ物を食べることでも感染する可能性があります。ノロウイルスは食品を介してだけでなく、空気中に漂うことでも感染します。感染者の吐しゃ物が飛び散った際に、ウイルスを含んだ細かい粒子が空気中に舞い上がり、それを吸い込むことで感染する事例も報告されています。

ノロウイルスから身を守るためには、こまめな手洗いが最も大切です。石鹸をよく泡立てて丁寧に洗い、流水でしっかりとすすぎましょう。ノロウイルスに対してはアルコール消毒の効果は薄いので、手洗いを習慣づけることが基本となります。食品は中心部までしっかり火を通し、生のものや加熱が不十分な食品はなるべく避けましょう。調理に使う道具や食器類は常に清潔に保ち、感染者の排泄物や吐しゃ物を処理する際は、適切な消毒液を用いて処理を行いましょう。普段から清潔な環境を保つことで、感染のリスクを減らすことができます。また、感染の兆候が見られた場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な処置を受けるようにしましょう。周囲への感染拡大を防ぐためにも、早期発見と適切な対応が重要となります。

家庭での対処法

ノロウイルスへの感染は、特別な治療薬がないため、家庭での看病が中心となります。感染すると、吐き気や嘔吐、水のような下痢、発熱、腹痛といった症状が現れます。これらの症状に適切に対処し、安静を保つことが早期回復への鍵となります。

まず、脱水症状を防ぐことが何よりも重要です。嘔吐や下痢によって体内の水分と塩分が失われやすいため、こまめに水分を補給しましょう。お茶や水だけでなく、塩分や糖分を含んだ飲み物も効果的です。市販のスポーツ飲料や、薬局で手に入る経口補水液などがおすすめです。経口補水液は、体内の水と電解質のバランスを整えるのに役立ちます。

下痢止め薬の使用は、医師の指示がない限り避けましょう。下痢はウイルスを体外に排出する作用があるため、下痢止め薬を使用すると、ウイルスが体内に留まり、症状の悪化や長引く原因となる可能性があります。

嘔吐や下痢がひどく、脱水症状が改善しない場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。医師の診察を受け、適切な治療を受けることが大切です。点滴などで水分や電解質を補給する必要がある場合もあります。

ノロウイルスは感染力が非常に強いため、二次感染の予防も徹底しましょう。感染者は、トイレを使用した後は、便座やドアノブ、蛇口などを消毒用アルコールで丁寧に拭き取りましょう。タオルや食器、寝具などは共用せず、感染者のものは別々に洗濯しましょう。嘔吐物を処理する際は、使い捨ての手袋とマスクを着用し、ペーパータオルなどで拭き取った後は、消毒液でしっかりと消毒しましょう。処理に使用したものは、ビニール袋に密閉して捨てましょう。また、家族間での感染を防ぐために、感染者と健康な家族はできるだけ接触を避け、可能であれば部屋を分けましょう。看病する家族は、こまめな手洗いを心掛け、感染予防に努めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療 |

|

| 症状 |

|

| 対処法 |

|

| 二次感染予防 |

|

他のウイルス性胃腸炎

ウイルスによって引き起こされる胃腸炎は、いわゆる「お腹の風邪」とも言われ、様々なウイルスが原因となります。ノロウイルスはよく知られていますが、それ以外にも複数のウイルスが胃腸炎を引き起こします。代表的なものとしては、ロタウイルスが挙げられます。ロタウイルスは特に小さな子ども、特に乳幼児に多く感染し、しばしば重度の脱水症状を引き起こすことがあります。嘔吐や下痢によって体内の水分が失われ、脱水が進むと命に関わることもあります。そのため、ロタウイルス感染を防ぐためのワクチン接種が推奨されています。ワクチンは感染のリスクを大きく減らす効果があり、重症化予防にも繋がります。また、アデノウイルスやサポウイルスも胃腸炎の原因となるウイルスです。これらはノロウイルスと同様に人から人へとうつりやすく、学校や職場などで集団感染を引き起こす可能性があります。感染経路は主に接触感染や糞口感染です。つまり、感染者の便や吐しゃ物などに触れた手で口に触れたり、ウイルスに汚染された食品や水を摂取することで感染します。また、空気中に漂うウイルスを吸い込むことによる飛沫感染も起こり得ます。予防策として最も重要なのは、こまめな手洗いです。石けんと流水で丁寧に手を洗い、ウイルスを物理的に除去することが効果的です。また、調理器具や食器類をしっかりと洗浄・消毒することも大切です。特に、生ものと加熱済みの食品を扱うまな板や包丁は、別々に用意することで交差汚染を防ぎましょう。ノロウイルスを含むウイルス性胃腸炎は、適切な予防策と速やかな対応によって重症化を防ぐことができます。日頃から衛生管理を徹底し、感染のリスクを減らすよう心がけましょう。もしも感染が疑われる場合は、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。

| ウイルス | 特徴 | 予防策 |

|---|---|---|

| ノロウイルス |

|

|

| ロタウイルス |

|

|

| アデノウイルス |

|

|

| サポウイルス |

|

まとめ

ノロウイルスは、非常に感染力の強いウイルスで、冬場に流行しやすい病気です。主な感染経路は、ウイルスに汚染された食品や水などを口にすること、そして感染者の便や吐しゃ物から排出されたウイルスが何らかの形で口に入ることで起こります。ですから、感染を広げないためにも、正しい知識に基づいた予防策を行うことが大切です。

最も重要な予防策は、こまめな手洗いです。特に、トイレの後や食事の前は必ず石鹸を使って流水で丁寧に手を洗いましょう。爪の間や指の間など、洗い残しがないように注意深く洗うことが大切です。アルコール消毒はノロウイルスには効果が薄いので、手洗いを優先しましょう。

食品を扱う際には、十分に加熱調理をすることも重要です。ノロウイルスは熱に弱いため、中心部までしっかりと加熱することで感染のリスクを減らすことができます。特に、二枚貝などの貝類は、ノロウイルスの蓄積が多い場合があるので、しっかりと加熱しましょう。また、生ものと加熱済みの食品を扱う際は、まな板や包丁などの調理器具を使い分けることで、二次汚染を防ぐことができます。

もし、家族や周囲に感染者がいる場合は、感染者との接触を極力避け、タオルや食器などの共有は控えましょう。感染者の吐しゃ物や便の処理は、使い捨ての手袋やマスクを着用し、処理後は消毒用アルコールではなく、塩素系の漂白剤で適切に消毒することが重要です。

ノロウイルスに感染すると、吐き気や嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が現れます。感染した場合、まずは安静にして、脱水症状を防ぐために水分をこまめに摂りましょう。スポーツ飲料や経口補水液などが効果的です。症状が重い場合や、脱水症状がひどい場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。自己判断で市販薬を服用するのではなく、医師の指示に従いましょう。

ノロウイルスは、感染力が非常に強く、集団感染を起こしやすいので、一人ひとりが予防を心掛け、感染拡大の防止に努めましょう。

| カテゴリー | 詳細 |

|---|---|

| 感染経路 | ウイルスに汚染された食品や水などを口にすること、感染者の便や吐しゃ物から排出されたウイルスが何らかの形で口に入る |

| 予防策 | こまめな手洗い(特にトイレの後や食事の前)、食品の十分な加熱調理(特に二枚貝などの貝類)、生ものと加熱済みの食品を扱う際の調理器具の使い分け、感染者との接触を避ける、タオルや食器などの共有を控える |

| 感染者の便や吐しゃ物の処理 | 使い捨ての手袋やマスクを着用、処理後は塩素系の漂白剤で消毒 |

| 感染時の症状 | 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱 |

| 感染時の対応 | 安静、こまめな水分補給(スポーツ飲料や経口補水液など)、症状が重い場合や脱水症状がひどい場合は医療機関を受診 |