院内感染を防ぐために

介護を学びたい

先生、『院内感染』って、病院でかかる病気のことですよね?どんな病気でも院内感染っていうんですか?

介護の研究家

そうだね、病院でかかる病気のことではあるけど、少し詳しい説明が必要だね。院内感染は、病院の中だけで起こる感染症のことを指すんだよ。外から病院に持ち込まれたものではなく、院内で新たに感染する病気のことなんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、例えばお見舞いに行ったときに風邪をひいて帰ってきたら、それは院内感染になるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。お見舞いで風邪をもらってしまった場合、それは病院の中での感染ではあるけれど、院内感染とは言わないんだ。すでに誰かが外から持ち込んだ風邪ウイルスに感染したことになるからね。院内感染は、病院の中で新たに発生・拡大する感染症のことを言うんだよ。

院内感染とは。

病院の中での感染について説明します。「院内感染」とは、病院などの医療施設で、細菌やウイルスなどの病原体に感染してしまうことです。病院は病気を治す場所ですが、同時にいろいろな病原体に感染した人が集まるため、感染症にかかりやすい危険な場所でもあります。また、抗生物質や消毒薬をよく使うため、薬が効きにくい病原体が多い環境でもあります。ちなみに、病院の外で感染することを「市中感染」といいます。

院内感染とは

病院などの医療施設の中で起こる感染症のことを、院内感染と言います。入院している患者さんだけでなく、外来で診察や検査、治療などで医療施設を訪れた人が感染する場合も含まれます。

病院は病気の治療を行う場所であると同時に、様々な病原体に感染した人が集まる場所でもあります。そのため、どうしても感染症が発生しやすい環境になってしまいます。免疫力が下がっている患者さんや高齢の方、持病のある方は、特に感染しやすい状態にあるため、注意が必要です。

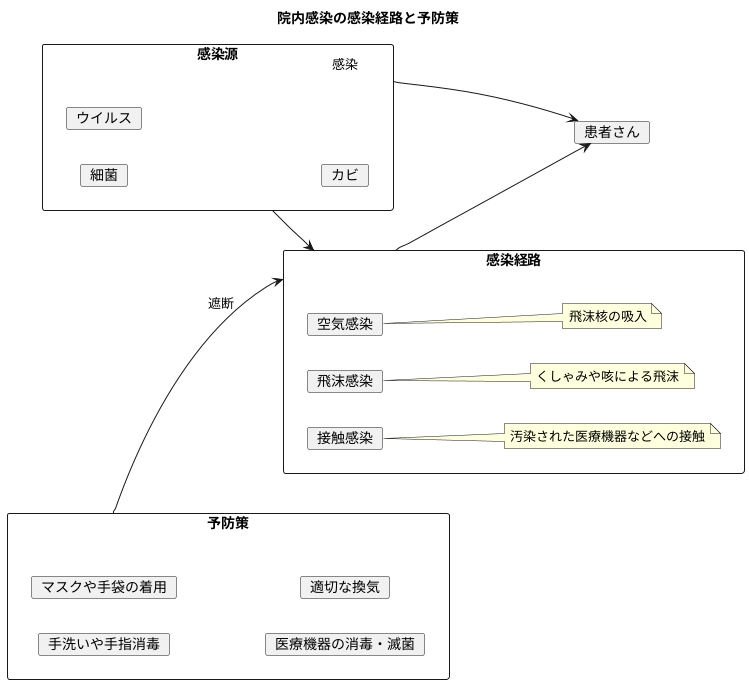

院内感染の原因となる病原体は、細菌やウイルス、真菌など様々です。これらの病原体は、空気感染、接触感染、飛沫感染など、様々な経路で感染します。空気感染は、空気中に漂う病原体を吸い込むことで感染します。接触感染は、病原体に汚染された物に触れることで感染します。飛沫感染は、感染者の咳やくしゃみ、会話などによって飛び散った飛沫を吸い込むことで感染します。

院内感染は、患者さんだけでなく、医療従事者にとっても大きな危険があります。院内感染を防ぐためには、医療従事者と患者さん双方による、日頃からの感染対策が重要になります。具体的には、石けんと流水による手洗い、手指消毒薬の使用、マスクの着用などが挙げられます。また、医療施設側も、施設内の清掃や消毒、換気を徹底するなど、院内感染の発生を防ぐための対策を講じる必要があります。

院内感染は、時に重症化し、命に関わることもあります。一人ひとりが感染対策を心がけ、院内感染の発生を防ぐように努めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 院内感染の定義 | 病院などの医療施設の中で起こる感染症。入院患者だけでなく、外来患者も含まれる。 |

| 院内感染のリスク要因 |

|

| 院内感染の原因となる病原体 | 細菌、ウイルス、真菌など |

| 院内感染の経路 |

|

| 院内感染の危険性 | 患者だけでなく、医療従事者にも危険 |

| 院内感染の予防策 |

|

| 院内感染の重篤性 | 重症化し、命に関わることもある |

院内感染の主な原因

病院内で起こる感染、いわゆる院内感染は、患者さんにとって大きなリスクとなります。これは、入院中に免疫力が低下している場合が多く、感染症にかかりやすい状態にあるためです。院内感染の主な原因は、目に見えない小さな生き物である細菌やウイルス、カビなどの病原体です。これらの病原体は、様々な方法で人から人へと広がっていきます。主な感染経路としては、接触感染、飛沫感染、空気感染の3つが挙げられます。

接触感染とは、感染している患者さんや医療従事者、あるいは汚染された医療機器などに直接触れることで病原体が体内に侵入する感染経路です。例えば、感染した患者さんの体液や排泄物に触れた後、適切な手洗いや手指消毒を行わずに他の患者さんや物に触れると、感染を広げてしまう可能性があります。

次に、飛沫感染は、感染者が咳やくしゃみ、あるいは会話をした際に口や鼻から飛び散る小さな水滴(飛沫)の中に含まれる病原体を吸い込んでしまうことで感染します。この飛沫は比較的大きく、空気中を遠くまで漂うことはありません。そのため、感染者と一定の距離を保つことで感染リスクを減らすことができます。

最後に、空気感染は、非常に小さな粒子である飛沫核の中に含まれる病原体が空気中を漂い、それを吸い込むことで感染します。飛沫核は非常に小さいため、長時間空気中に留まり、遠くまで広がる可能性があります。そのため、空気感染を防ぐためには、適切な換気を行うことが重要です。

院内感染の発生を防ぐためには、これらの感染経路を断つための対策を徹底することが不可欠です。医療従事者は、患者さんと接する前後にしっかりと手洗いや手指消毒を行い、必要に応じてマスクや手袋を着用する必要があります。また、医療機器は使用後適切に消毒・滅菌し、清潔な状態を保つことが重要です。さらに、病室の適切な換気も院内感染のリスクを低減するために有効な手段です。これらの対策を一人ひとりが意識し、実行することで、院内感染から患者さんを守り、安全な医療環境を提供することができます。

院内感染の種類

病院という特別な環境の中で、病気の治療のために入院している人たちが、新たに何らかの病気に感染してしまうことを院内感染といいます。これは、入院中に限らず、退院後も一定期間内に発症した場合も含まれます。院内感染を引き起こす病気の種類は実に様々で、その症状や重症度も人によって、また原因となった病原体によって大きく異なります。

代表的な院内感染として、まず肺の炎症である肺炎が挙げられます。これは、細菌やウイルスが肺に侵入することで起こり、咳や痰、発熱などの症状が現れます。高齢者や免疫力が低下している人は特に注意が必要です。次に、尿路感染症もよく見られる院内感染です。これは、細菌が尿道や膀胱などに侵入して炎症を起こすもので、排尿時の痛みや頻尿、発熱などの症状が現れます。女性は男性に比べて尿道が短いため、感染しやすくなっています。

手術部位感染も深刻な院内感染の一つです。これは、手術を受けた部位に細菌が感染することで起こり、傷の痛みや腫れ、発熱などの症状が現れます。手術の種類や患者の状態によって感染リスクは異なりますが、適切な消毒や清潔な環境の維持が重要です。また、血液感染も命に関わる危険な院内感染です。これは、細菌が血液中に侵入して全身に広がるもので、高熱や意識障害、ショック状態などの症状が現れます。早急な治療が必要となる重篤な感染症です。

これらの院内感染は、適切な治療が行われなければ、病状が悪化し、命を落とす危険性もあります。そのため、早期発見と迅速な治療が何よりも重要です。また、近年、薬が効きにくい性質を持つ、薬剤耐性菌による院内感染が増加しています。薬剤耐性菌は、抗生物質などの薬が効きにくいため、治療が難しく、院内感染対策における大きな課題となっています。薬剤耐性菌の発生と拡散を防ぐためには、抗生物質の適切な使用、手洗いや消毒の徹底など、一人ひとりの意識と行動が重要です。

| 院内感染の種類 | 症状 | 備考 |

|---|---|---|

| 肺炎 | 咳、痰、発熱 | 高齢者や免疫力が低下している人は特に注意 |

| 尿路感染症 | 排尿時の痛み、頻尿、発熱 | 女性は男性より感染しやすい |

| 手術部位感染 | 傷の痛み、腫れ、発熱 | 適切な消毒や清潔な環境の維持が重要 |

| 血液感染 | 高熱、意識障害、ショック状態 | 早急な治療が必要 |

| 薬剤耐性菌感染 | 様々 | 薬が効きにくい、増加傾向、抗生物質の適切な使用、手洗いや消毒の徹底などが重要 |

院内感染の予防対策

病院で病気をうつされない、うつさないためには、患者さんと病院で働く人、みんなが気を付ける必要があります。日頃からできる簡単な心がけで、院内での感染をかなり防ぐことができます。まず、患者さん自身ができることとして、手洗いはとても大切です。流水と石けんで丁寧に手を洗いましょう。石けんを使うのが難しい場合は、消毒液を使うのも良いでしょう。また、咳やくしゃみをする時には、必ずティッシュやハンカチ、または袖で口と鼻を覆い、周りの人への配慮を忘れないようにしましょう。周りの人にうつさないためにも、症状によってはマスクの着用も効果的です。

病院で働く人は、さらに注意深く行動する必要があります。患者さんを診る前、そして診た後は必ず手洗いや消毒を徹底しましょう。血液や体液に触れる可能性がある場合には、手袋やマスク、ガウンなどの防護具を必ず着用し、自分の身を守ると同時に、患者さんへの感染も防ぎましょう。医療で使う道具は、きちんと消毒や滅菌を済ませたものを使うようにしましょう。

病院全体としても、感染を防ぐための活動が必要です。働く人向けに、感染を防ぐための勉強会を開いたり、正しい方法を書いた冊子を用意したりするのも良いでしょう。定期的に院内で感染症がどのくらい発生しているかなどを調べることも大切です。感染を防ぐことに詳しい専門の担当者を置くことで、より効果的に対策を進めることができます。正しい知識を身につけ、それを実行に移すことで、病院内で病気が広まる危険性を大きく減らすことができます。

| 対象 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 患者 |

|

| 病院で働く人 |

|

| 病院全体 |

|

市中感染との違い

病院の中で病気が広がることを院内感染と言いますが、病院以外の場所で病気が広がることを市中感染と言います。この二つの大きな違いは、まさに感染した場所です。院内感染は、病院や診療所、介護施設など、医療や介護を提供する場所で起こる感染です。検査や治療、手術を受ける際に感染してしまう場合や、入院中に他の患者さんから病気がうつってしまう場合も含まれます。

一方、市中感染は、病院以外の日常生活の場で起こる感染です。家族や友人、職場の同僚から感染するケースや、電車やバスなどの公共交通機関、学校や職場、お店など人が集まる場所で感染するケースが考えられます。例えば、かぜやインフルエンザなどが流行している時期に、これらの場所で感染するケースは市中感染と言えます。

院内感染は、医療行為に伴って感染するケースが多く、治療のために体力が弱まっている患者さんが感染しやすいという特徴があります。また、病院には様々な病気を抱えた人が集まっているため、薬が効きにくい病原菌による感染リスクも高くなります。そのため、院内感染を防ぐには、徹底した衛生管理や消毒、医療器具の適切な取り扱いなど、特別な対策が必要です。医療従事者だけでなく、患者さんやその家族も手洗いやマスクの着用など、感染対策に協力することが重要です。

市中感染であっても、感染した状態で入院すると、他の患者さんに病気をうつしてしまう可能性があります。つまり、市中感染が院内感染の発生源となる可能性もあるということです。普段から感染症対策を心がけ、健康管理に気を配ることは、自分自身を守るだけでなく、周りの人々を守ることに繋がります。バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、免疫力を高めることも大切です。

| 項目 | 院内感染 | 市中感染 |

|---|---|---|

| 感染場所 | 病院や診療所、介護施設など医療や介護を提供する場所 | 病院以外の日常生活の場(家庭、職場、公共交通機関、学校、店舗など) |

| 感染経路 | 検査・治療・手術を受ける際、他の患者からの感染 | 家族、友人、同僚、不特定多数の人々からの感染 |

| 特徴 |

|

– |

| 対策 |

|

|

| その他 | – | 市中感染が院内感染の発生源となる可能性がある |