誤嚥性肺炎を予防するために

介護を学びたい

先生、「誤嚥性肺炎」って、食べ物とかが気管に入ることによって起こるんですよね?

介護の研究家

そうだね。食べ物だけでなく、唾液や水分、胃液なども気管に入ってしまうことで起こるんだ。気管や肺に菌が入って炎症を起こすんだよ。

介護を学びたい

なるほど。誰でもなる可能性があるんですか?

介護の研究家

高齢の方や、脳梗塞の後遺症がある方、パーキンソン病などの病気で、飲み込む力が弱くなっている方は特に注意が必要だよ。もちろん、若い人でも嘔吐した時に起こる可能性はあるけどね。

誤嚥性肺炎とは。

「介護」と「介助」に関係する言葉である『誤嚥性肺炎』について説明します。食べ物を飲み込む機能がうまくいかないと、つばや水、食べ物、胃液などが気管に入ってしまい、肺炎になりやすいです。口の中や喉の粘膜に住んでいる細菌を一緒に飲み込んでしまい、気管支や肺に感染することが原因です。初期症状としては、熱が出たり、咳が出たり、肺の音に異常があったり、息苦しくなったり、濃い痰が出たりすることがあります。お年寄りの方や脳梗塞の後遺症がある方、パーキンソン病などの神経の病気(喉の神経や筋肉がうまく働かず、飲み込む機能に障害がある)の方に多く見られます。吐いた時に、食べ物と胃液を一緒に誤って飲み込んでしまい、発症することもあります。

誤嚥性肺炎とは

誤嚥性肺炎とは、食べ物や飲み物、つば、胃の中の液などが誤って気管に入り込み、肺に炎症を起こす病気です。 通常、私たちは物を飲み込む時に、のど仏が上がり、気管の入り口に蓋をする働きが自然と起こります。この反射によって、食べ物などが肺に入るのを防いでいるのです。しかし、加齢に伴う体の機能の衰えや、脳卒中などの病気の影響で、この飲み込む機能が低下することがあります。すると、本来食道へ送られるべきものが気管に入り込んでしまう「誤嚥」が起きやすくなります。

特にご高齢の方や、脳卒中の後遺症、パーキンソン病などの神経の病気を患っている方は、飲み込む力が弱くなりやすく、誤嚥性肺炎になる危険性が高まります。口の中に食べ物が残っていたり、うまく飲み込めなかったりする状態が続くと、細菌が繁殖しやすくなります。誤嚥した物の中に細菌が含まれていると、肺の中で炎症が広がり、肺炎へと発展します。 誤嚥性肺炎の初期症状としては、熱が出たり、咳が出たり、たんが絡んだり、息苦しさを感じたりすることが挙げられます。

肺炎が重症化すると、呼吸がうまくできなくなる呼吸不全や、血液に細菌が入り込んで全身に炎症が広がる敗血症を引き起こすこともあり、命に関わる危険な病気です。 普段から、食事の姿勢に気を付けたり、よく噛んでゆっくり飲み込むことを意識したりすることで、誤嚥を予防することができます。また、定期的な健康診断や、専門家による飲み込む機能の評価を受けることも大切です。少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。

主な原因と症状

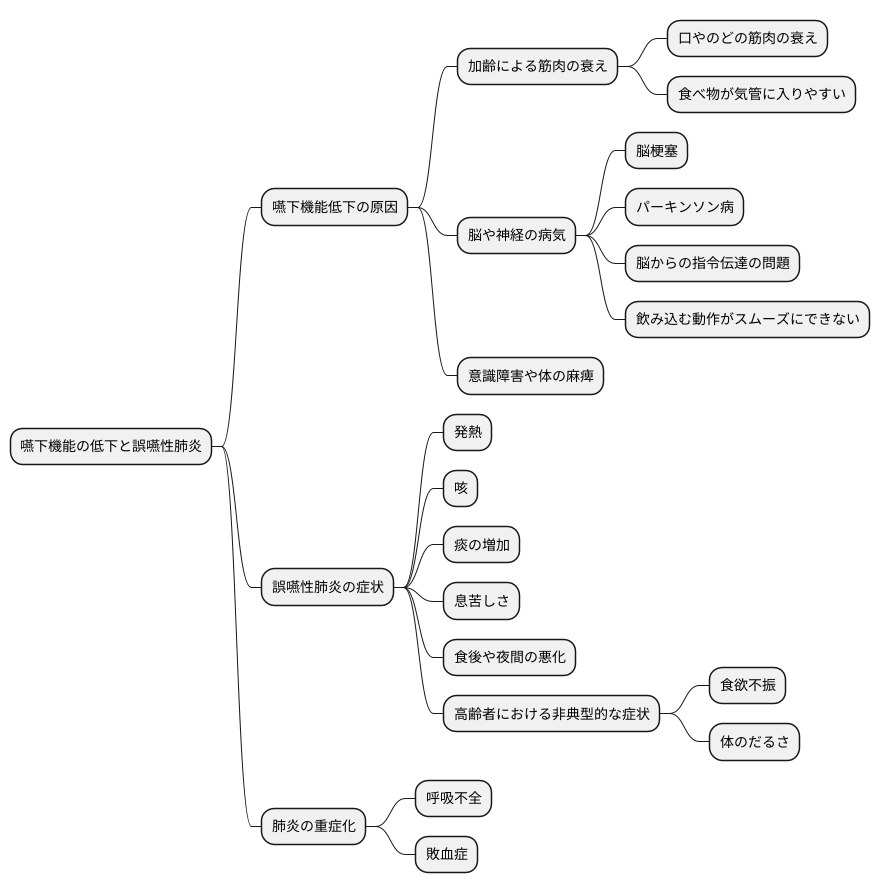

食べ物を飲み込む機能が低下することを嚥下(えんげ)機能の低下と言いますが、これが誤嚥性肺炎の主な原因です。この嚥下機能の低下は、年を重ねるにつれて体の筋肉が衰えることと深く関係しています。特に、食べ物を飲み込むために必要な口やのどの筋肉が弱くなると、食べ物が気管に入りやすくなり、誤嚥性肺炎につながることがあります。

また、脳梗塞やパーキンソン病といった脳や神経の病気が原因で嚥下機能が低下することもあります。これらの病気は、脳からの指令がうまく伝わらなくなり、飲み込む動作がスムーズにできなくなるため、誤嚥のリスクが高まります。さらに、意識がはっきりしない状態や体の麻痺なども、誤嚥を起こしやすくする要因となります。

誤嚥性肺炎になると、熱が出たり、咳が出たり、痰が増えたり、息苦しくなったりといった症状が現れます。特に、食事の後や夜間はこれらの症状が悪化しやすい傾向があります。これは、食後に口の中に食べ物の残りカスが残っていたり、夜間は横になることで唾液や胃液が気管に入りやすくなるためだと考えられています。高齢者の場合、これらの典型的な症状が現れにくいことがあり、食欲がなくなったり、体がだるいといったはっきりしない症状だけで始まることもあります。そのため、高齢者の体調の変化には、より注意深く気を配る必要があります。

肺炎が進行すると、呼吸がうまくできなくなる呼吸不全や、血液に細菌が入り込んで全身に炎症が広がる敗血症といった深刻な状態になる可能性があります。そのため、早期に発見し、適切な治療を行うことがとても大切です。

予防のための対策

飲み込みにくくなることで起こる肺炎を予防するには、飲み込む力の維持や改善がとても大切です。そのためには、食事の際に気を付けることがいくつかあります。まず姿勢を正しく保ち、背中を丸めないようにしましょう。そして、一度に口に入れる量を少なくし、食べ物をよく噛み砕いてから、ゆっくりと飲み込むように心がけてください。

口の中を清潔に保つことも、肺炎予防に繋がります。毎食後だけでなく、朝起きた時や寝る前にも歯磨きやうがいを行い、口の中の細菌を減らすようにしましょう。入れ歯を使用している方は、入れ歯の清掃も忘れずに行いましょう。さらに、専門家による飲み込みの訓練(リハビリテーション)を受けることも効果的です。

介護する方は、食事の介助をする際に、食べ物の形や量、食事の速度に気を配り、飲み込みやすくする工夫が必要です。例えば、食べ物を細かく刻んだり、とろみをつけたりすることで、飲み込みやすくなります。また、食事のペースに合わせて、急がせずゆっくりと食べさせてあげましょう。食事の後には、口の中を清潔にすることも忘れずに行ってください。これらの工夫によって、飲み込みにくくなることで起こる肺炎の危険性を減らすことができます。

加えて、定期的な健康診断や歯医者での検診を受けることも大切です。早期に発見し、早く治療を始めることで、重症化を防ぐことができます。

| 目的 | 対象 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 飲み込みによる肺炎予防 | 本人 |

|

| 介護者 |

|

|

| その他 | 定期的な健康診断や歯医者での検診を受ける | |

適切な食事の工夫

食事内容や環境を整えることは、誤嚥性肺炎の予防に繋がります。食事の内容を工夫することで、食べ物を飲み込みやすくし、誤嚥を防ぐことができます。

まず、食べ物の大きさに気を配りましょう。大きな塊のままでは飲み込みにくいため、食べやすい大きさに切り分けましょう。また、固さも重要です。硬い食べ物は噛み砕くのが難しく、喉に詰まらせてしまう可能性があります。そのため、食材を柔らかく調理したり、ミキサーなどでペースト状にしたりするなど、食べやすい固さに調整することが大切です。さらに、とろみをつけることも有効です。とろみをつけることで、食べ物が食道へスムーズに流れ込みやすくなります。

水分の摂取にも配慮が必要です。水分不足は唾液の分泌量を減らし、食べ物を飲み込みにくくする原因となります。こまめな水分補給を心掛け、脱水症状を防ぎましょう。一度に大量の水を飲むとむせやすいので、少量ずつこまめに飲むようにしましょう。また、水分だけでなく、ゼリーや果物など、水分を多く含む食品から水分を摂取するのも良い方法です。

食事中の環境づくりも大切です。落ち着いて食事ができるように、テレビやラジオの音量を下げ、周りの騒音を抑えましょう。また、姿勢にも気を配りましょう。猫背の姿勢では食べ物が気管に入りやすいため、背筋を伸ばして、しっかりと座って食事をするようにしましょう。これらの工夫によって、食事を安全に楽しむことができます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 大きさ | 飲み込みやすい大きさに切り分ける |

| 固さ | 柔らかく調理する、ミキサーでペースト状にする、とろみをつける |

| 水分 | こまめな水分補給、少量ずつこまめに飲む、ゼリーや果物など水分を多く含む食品から摂取する |

| 環境 | テレビやラジオの音量を下げる、周りの騒音を抑える |

| 姿勢 | 背筋を伸ばして、しっかりと座る |

口腔ケアの重要性

口の中の清潔さを保つことは、健康な暮らしを送る上でとても大切です。特に、誤嚥性肺炎を予防するためには、口腔ケアが欠かせません。誤嚥性肺炎とは、食べ物や唾液などが誤って気管に入り、肺で炎症を起こす病気です。口の中に細菌が多いと、これらの細菌が肺に入り込み、肺炎を引き起こす可能性が高くなります。

口腔ケアの基本は、毎食後の歯磨きです。歯ブラシを使って、歯の表面だけでなく、歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目も丁寧に磨きましょう。歯ブラシが届きにくい場所には、歯間ブラシやデンタルフロスを使うと効果的です。また、舌の表面にも多くの細菌が付着しているため、舌ブラシを使って舌の奥から手前に優しく清掃することも大切です。舌苔と呼ばれる白いものが舌に付着している場合は、特に念入りに清掃しましょう。

入れ歯を使用している方は、入れ歯の清掃も忘れずに行いましょう。入れ歯を専用の洗浄剤に浸け置きしたり、ブラシを使って丁寧に汚れを落とすことで、細菌の繁殖を防ぐことができます。就寝時は入れ歯を外し、清潔な状態で保管するようにしましょう。

ご高齢の方や、体が不自由な方など、自分で口腔ケアを行うのが難しい場合は、周りの方の介助が必要です。介助を行う際は、無理な力を加えないよう、優しく丁寧にケアを行いましょう。口の中を傷つけないように、専用のスポンジブラシや、ガーゼなどを用いるのも良いでしょう。

日々の口腔ケアに加えて、定期的に歯科医院で検診を受けることも大切です。専門家による歯石除去や、口腔内のチェックを受けることで、より効果的に口腔の健康を維持することができます。

口腔ケアは、誤嚥性肺炎の予防だけでなく、口臭の予防、おいしく食事を楽しむためにも重要です。全身の健康を保つためにも、毎日の口腔ケアを習慣づけて、口の中を清潔に保ちましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 目的 | 誤嚥性肺炎の予防、口臭予防、おいしく食事を楽しむため、全身の健康維持 |

| 対象者 | 全ての人、特に高齢者や体が不自由な方 |

| 方法 | 毎食後

定期的な歯科検診:歯石除去、口腔内チェック |

| 介助 | 高齢者や体が不自由な方に対して、無理な力を加えず優しく丁寧にケア スポンジブラシやガーゼを使用 |

早期発見と対応

食べ物が誤って気管に入り込むことで起きる誤嚥性肺炎は、早期発見と適切な対応が病状の進行を左右する重要な鍵となります。

特にご高齢の方々においては、免疫力の低下も加わり、重症化しやすい傾向があります。そのため、普段の様子と少しでも違う点があれば、早めに医療機関に相談することが大切です。

肺炎の兆候として、熱、咳、痰の増加、息苦しさなどが挙げられます。これらの症状は風邪と似ているため、見過ごしてしまう可能性も懸念されます。ご高齢の方の場合、これらの症状がはっきり現れない場合もあります。食欲不振や何となく元気がないといった些細な変化も見逃さないように、日頃からご家族や介護に携わる方々が注意深く観察することが重要です。

少しでも異変を感じたら、自己判断で市販薬に頼るのではなく、速やかに医師の診察を受けるようにしてください。誤嚥性肺炎は、適切な治療を早期に開始することで、重症化を防ぎ、回復を早めることができます。

早期発見には、周囲の協力が不可欠です。介護に携わる方々やご家族は、誤嚥性肺炎の症状や予防策について正しい知識を身につけることで、早期発見に繋がる第一歩を踏み出せます。普段と異なる様子に気づき、迅速な対応をすることで、大切な方の健康を守り、より良い生活を送るための支えとなるでしょう。

| テーマ | 重要ポイント |

|---|---|

| 誤嚥性肺炎の危険性 | 特に高齢者は免疫力の低下により重症化しやすい |

| 早期発見の重要性 | 早期発見と適切な対応が病状の進行を左右する |

| 相談のタイミング | 普段の様子と少しでも違う点があれば、早めに医療機関に相談 |

| 肺炎の兆候 | 熱、咳、痰の増加、息苦しさなど(風邪と類似、高齢者は症状が不明瞭な場合も) |

| 観察の重要性 | 食欲不振や何となく元気がないといった些細な変化も見逃さないよう、日頃から注意深く観察 |

| 対応策 | 自己判断で市販薬に頼らず、速やかに医師の診察を受ける |

| 早期発見のポイント | 周囲の協力が不可欠。介護者や家族は正しい知識を身につけることが重要 |