軟骨炎:原因不明の痛みと腫れ

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?それと、軟骨炎についても少し気になっています。例えば、軟骨炎の患者さんに対して「介護」と「介助」はどのように関わってくるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。まず、「介護」とは、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要なことを、その人が自分自身で行うことが難しい場合に、代わりにやってあげたり、手伝ってあげたりすることです。一方、「介助」とは、何かをする時に、その人が一人では難しい部分をサポートしてあげることです。例えば、階段を上る時に手すりを持ってもらうように促したり、杖を使ってもらうように勧めることも介助にあたります。軟骨炎の場合はどうでしょうか?

介護を学びたい

なるほど。ということは、軟骨炎で膝が痛くて歩行が困難な場合は、「介助」として杖を使ってもらうように促したり、場合によっては車椅子を使うことを勧めるのも「介助」になるんですね。そして、痛みが強くて着替えや食事が自分一人では難しい時は「介護」が必要になる、ということでしょうか?

介護の研究家

その通りです。軟骨炎の症状や状態によって、「介護」と「介助」を使い分ける必要がある、ということを覚えておきましょう。軟骨炎は再発性の疾患なので、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返します。そのため、状態に合わせて必要なサポートを提供することが大切です。

軟骨炎とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、「軟骨炎」について説明します。軟骨炎は、何度も繰り返し起こる病気で、胸や膝などの軟骨に原因がわからない炎症が繰り返し起こります。

軟骨炎とは

軟骨炎とは、体の様々な場所に存在する軟骨に炎症が起きる病気です。軟骨は耳や鼻、気管、関節などを形作り、支える組織です。滑らかで柔らかい性質を持つため、体を動かす際の摩擦を減らし、衝撃を和らげるクッションのような役割を担っています。この軟骨に炎症が起こると、痛みや腫れ、赤みなどの症状が現れます。

軟骨炎は、何が原因で発症するのかまだはっきりとは分かっていません。ただ、自分の体の免疫機能が、本来攻撃すべきでない自分の軟骨を誤って攻撃してしまう自己免疫疾患の一種ではないかと考えられています。

この病気は、一度治まっても再び炎症が起こる再発しやすい性質を持っています。炎症が繰り返されると、軟骨が少しずつ壊れて変形してしまうこともあります。

軟骨炎は比較的まれな病気で、男性にも女性にも起こり得ますが、特に中年以降に発症する人が多い傾向にあります。

早期の診断と適切な治療が大切です。炎症を抑える薬などで治療を行うことで、痛みや腫れなどの症状を和らげ、軟骨が壊れていくのを防ぐことができます。もし、耳や鼻、関節などに原因不明の痛みや腫れ、赤みなどが続く場合は、早めに医療機関を受診し、専門医の診察を受けるようにしましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 軟骨炎とは | 軟骨に炎症が起きる病気。耳、鼻、気管、関節などの軟骨が対象。 |

| 軟骨の役割 | 体を動かす際の摩擦を減らし、衝撃を和らげる。 |

| 症状 | 痛み、腫れ、赤み。 |

| 原因 | 不明だが、自己免疫疾患の一種ではないかと考えられている。 |

| 再発性 | あり。炎症の繰り返しにより軟骨が壊れて変形することもある。 |

| 頻度 | 比較的まれな病気。 |

| 好発年齢 | 中年以降。 |

| 重要性 | 早期の診断と適切な治療が大切。炎症を抑える薬物治療で症状緩和と軟骨破壊の予防が可能。 |

症状と兆候

軟骨炎は、体の様々な箇所の軟骨に炎症が生じる病気です。その症状は、炎症が起こる場所によって大きく異なります。

耳の軟骨に炎症が起きる耳介軟骨炎では、耳に痛みを感じ、腫れや赤み、熱を持つといった症状が現れます。触れると痛みが増すこともあり、耳介の形が変形することもあります。

鼻の軟骨に炎症が起きる鼻軟骨炎では、鼻に痛みを感じ、腫れが生じます。進行すると鼻の形が変わってしまうこともあります。

気管の軟骨に炎症が起きる気管軟骨炎は、咳や息切れ、呼吸が苦しくなるといった呼吸器系の症状を引き起こします。重症化すると呼吸困難に陥る危険性もあるため、迅速な対応が必要です。

関節軟骨炎は、関節の軟骨に炎症が生じる病気です。関節に痛みや腫れ、動きが悪くなるこわばりといった症状が現れます。特に肋軟骨、膝関節、胸鎖関節は炎症が起こりやすい部位とされています。肋軟骨炎は、胸の痛みを伴うことが特徴です。

軟骨炎は、軟骨だけでなく他の臓器にも影響を及ぼすことがあります。例えば、眼の炎症や心臓弁膜症、血管炎などを併発する可能性があります。

これらの症状は、ある日突然現れることもあれば、ゆっくりと時間をかけて進行することもあります。また、症状の程度も人それぞれで、軽い痛みや腫れで済む場合もあれば、日常生活に支障が出るほどの激しい痛みを感じる場合もあります。少しでも体に異変を感じたら、早めに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。自己判断で放置すると症状が悪化し、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

| 軟骨炎の種類 | 症状 | 重症化のリスク | その他 |

|---|---|---|---|

| 耳介軟骨炎 | 耳の痛み、腫れ、赤み、熱感、触れると痛みが悪化、耳介の変形 | – | – |

| 鼻軟骨炎 | 鼻の痛み、腫れ、鼻の変形 | – | – |

| 気管軟骨炎 | 咳、息切れ、呼吸困難 | 呼吸困難 | – |

| 関節軟骨炎 | 関節の痛み、腫れ、こわばり | – | 肋軟骨、膝関節、胸鎖関節は炎症が起こりやすい部位 |

| 肋軟骨炎 | 胸の痛み | – | 関節軟骨炎の一種 |

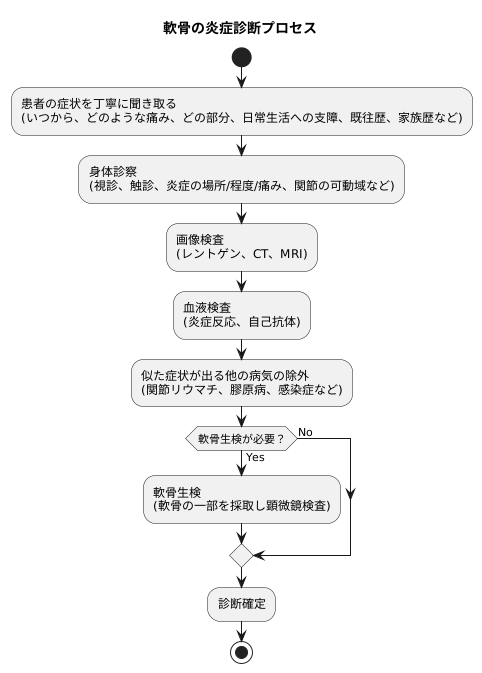

診断と検査

軟骨の炎症と診断するには、いくつかの段階を踏みます。まず、患者さんの訴える症状を丁寧に聞き取ることから始めます。いつから、どのような痛みや違和感があるのか、どの部分がどれくらい痛むのか、日常生活にどのような支障が出ているのかなどを詳しく伺います。同時に、過去の病気や怪我、アレルギーの有無、家族の病歴なども確認します。

次に、身体診察を行います。目で見て、手で触れて、炎症が起きている場所、炎症の程度、痛みの強さなどを調べます。耳や鼻、関節などを注意深く観察し、腫れや赤み、熱感、圧痛の有無を確認します。関節の場合は、動きが悪くなっていないか、関節の可動範囲に制限がないかなども調べます。

身体診察である程度の判断はできますが、画像検査も大切な情報源となります。レントゲン検査では、骨の状態や関節の隙間などを確認できます。CT検査やMRI検査では、軟骨の状態をより詳しく調べることができ、炎症の広がりや軟骨の損傷の程度を把握するのに役立ちます。これらの画像検査の結果を総合的に判断することで、より正確な診断に近づきます。

血液検査では、体の中で炎症が起きているかどうかを調べます。炎症反応の有無や、自己抗体の有無などを確認します。ただし、軟骨の炎症だけに反応する特別な血液検査はありません。そのため、他の病気の可能性も考えながら、様々な検査結果を組み合わせて診断を確定していきます。似た症状が出る他の病気、例えば関節リウマチや膠原病、感染症などの可能性を一つずつ除外していく作業が必要となることもあります。

場合によっては、軟骨の一部を採取して顕微鏡で調べる検査(軟骨生検)が必要になることもあります。これは、軟骨の炎症を最終的に確定するために、炎症を起こしている組織を直接調べる検査です。

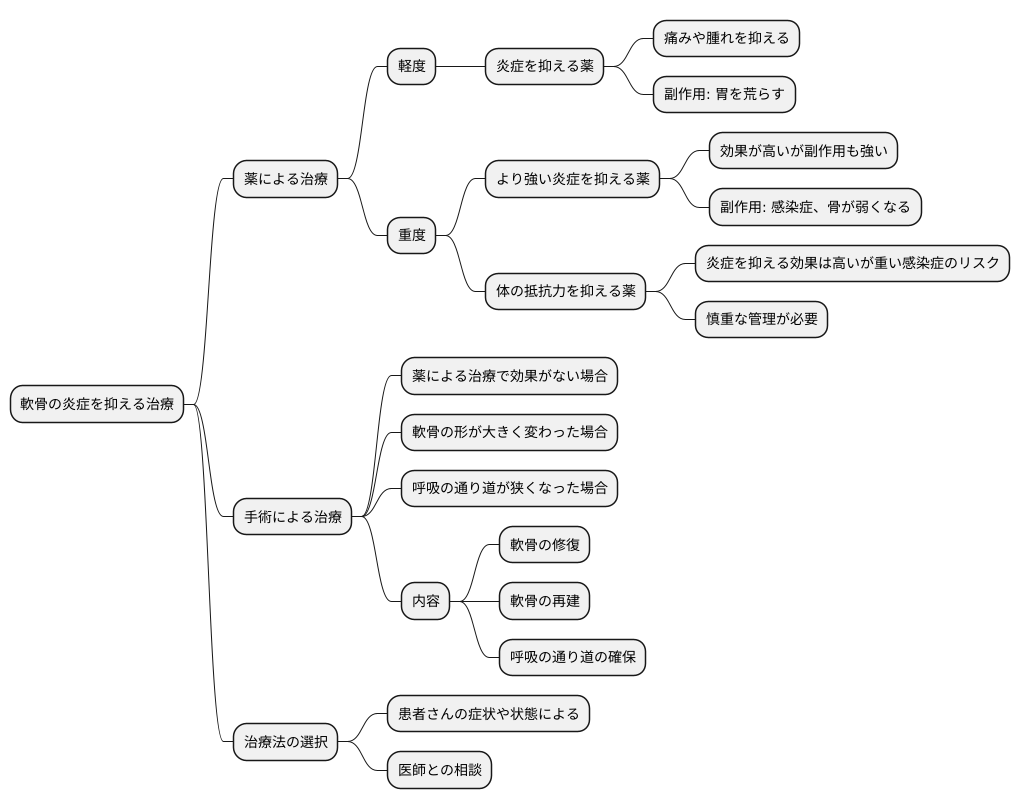

治療方法

軟骨の炎症を抑え、楽にすることを目指す治療についてご説明します。治療の中心は、薬による治療と手術による治療です。

まず、薬による治療では、炎症を抑える薬を用います。痛みや腫れを抑える効果のある薬は、症状が軽い時に使われます。この薬は、比較的副作用が少ないですが、胃を荒らすことがあるので、医師の指示に従って服用することが大切です。

症状が重い場合には、より強い炎症を抑える薬が使われます。この薬は、効果が高い反面、副作用も出やすいため、慎重に用いられます。例えば、感染症にかかりやすくなったり、骨が弱くなったりすることがあります。医師は、定期的に検査を行いながら、副作用の有無を確認します。

さらに、これらの薬で効果がない場合や、副作用が強い場合には、体の抵抗力を抑える薬を使うことがあります。この薬は、炎症を抑える効果は高いものの、重い感染症などを引き起こす可能性もあるため、より慎重な管理が必要です。

薬による治療で効果がない場合や、軟骨の形が大きく変わってしまった場合、あるいは呼吸の通り道が狭くなってしまった場合には、手術による治療を考えます。手術では、傷ついた軟骨を修復したり、新たに軟骨を作り直したり、呼吸の通り道を広げたりします。

どの治療法を選ぶかは、患者さんの症状や状態によって、医師が一人一人に合わせて決めます。医師とよく相談し、ご自身に合った治療法を見つけることが大切です。

日常生活での注意点

軟骨の炎症は、一度治まっても再び症状が現れやすい病気です。そのため、普段の生活の中でも気を付けることがいくつかあります。体に負担をかけすぎないよう、激しい運動は避け、十分な休息をとりましょう。睡眠時間をしっかりと確保し、疲れた時は無理せず体を休めることが大切です。

栄養バランスの良い食事を心がけることも重要です。様々な食品から、体を作るもととなる栄養素をしっかりと摂り、体の抵抗力を高めることで、軟骨の炎症の再発を防ぎやすくなります。特に、野菜や果物、たんぱく質、カルシウムなどを積極的に摂り入れましょう。

たばこは、炎症を悪化させる原因となりますので、禁煙することが大切です。吸っている方は、禁煙に挑戦してみましょう。周りの人に禁煙の協力を求めたり、禁煙外来を受診するのも良いでしょう。

症状が落ち着いている時でも、定期的に病院で診察を受け、医師の指示に従って治療を続けることが大切です。自己判断で治療を中断してしまうと、症状が悪化したり、再発する可能性が高くなります。医師の指示を守り、きちんと治療を続けることで、症状の悪化や再発を予防することができます。

日常生活で困っていることや不安なことがあれば、一人で悩まずに医師や看護師に相談しましょう。専門家のサポートを受けることで、より快適な生活を送ることができます。例えば、痛みがある場合の対処法や、家事や仕事をする上での工夫、適度な運動の種類や方法など、様々な相談に乗ってくれます。また、地域によっては、相談支援窓口や訪問看護サービスなども利用できますので、必要に応じて活用してみましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運動 | 激しい運動は避け、十分な休息をとる |

| 食事 | 栄養バランスの良い食事を心がける(野菜、果物、タンパク質、カルシウムなど) |

| 喫煙 | 禁煙する |

| 通院 | 定期的に病院で診察を受け、医師の指示に従って治療を続ける |

| 相談 | 困っていることや不安なことがあれば、医師や看護師に相談する |

最新の研究と展望

軟骨の炎症である軟骨炎は、痛みや腫れ、関節の動きが悪くなるといった症状を引き起こし、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。この軟骨炎の原因解明やより効果的な治療法の開発を目指し、現在様々な角度からの研究が精力的に行われています。

中でも注目されているのが、免疫のシステムの異常に着目した研究です。私たちの体は通常、細菌やウイルスなどの外敵から身を守るために免疫システムが働きますが、このシステムが何らかの原因で正常に機能しなくなると、自分自身の体の組織を攻撃してしまうことがあります。軟骨炎も、このような免疫システムの異常が関わっていると考えられており、そのメカニズムの解明が急がれています。また、遺伝的な要因も研究対象となっています。家系内で発症するケースもあることから、遺伝子との関連性を明らかにすることで、発症リスクの予測や予防にも繋がることが期待されています。

治療法の開発においては、生物学的製剤という新しい薬に大きな期待が寄せられています。従来の薬では炎症を抑える効果が限定的でしたが、生物学的製剤は炎症を引き起こす特定の免疫細胞の働きだけを狙い撃ちして抑えることができるため、より高い効果が期待できます。副作用が少ない点も大きなメリットです。

これらの研究の進展に加え、患者さん同士が支え合う環境づくりも進んでいます。各地で患者会や支援団体が設立され、情報交換や相談会などを開催することで、患者さんやその家族が安心して生活を送れるよう支援しています。また、インターネット上でも様々な情報が発信されていますが、中には信憑性の低い情報も含まれています。正しい情報を得るためには、医療機関や患者会などが提供する信頼できる情報源を活用することが大切です。

| 研究対象 | 内容 |

|---|---|

| 免疫のシステムの異常 | 免疫システムの異常な働きが軟骨炎に関わっていると考えられているため、そのメカニズムの解明が急がれている。 |

| 遺伝的な要因 | 家系内での発症例から遺伝子との関連性を研究し、発症リスクの予測や予防につなげる。 |

| 生物学的製剤 | 炎症を引き起こす特定の免疫細胞を狙い撃ちして抑える新しい薬。高い効果と少ない副作用が期待される。 |

| 患者会や支援団体 | 情報交換や相談会などを開催し、患者や家族の生活を支援する。 |

| 信頼できる情報源 | 医療機関や患者会などが提供する正しい情報の活用が重要。 |