理学療法士の仕事:身体機能の回復を支える

介護を学びたい

先生、「理学療法士」って、介護と介助のどちらに当たるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。理学療法士の仕事は、病気やけがで体が不自由になった人の機能回復を助けることです。なので、どちらかといえば「介助」に近いと言えるでしょう。ただし、日常生活の世話をする「介護」とは少し違います。

介護を学びたい

なるほど。「介助」に近いんですね。でも、日常生活の世話とは違うということは、具体的にどういうことでしょうか?

介護の研究家

そうですね。例えば、食事の介助や着替えの手伝いは介護に含まれますが、理学療法士は、歩行訓練や体の動かし方の指導などを通して、患者さんが自分で出来るように支援する仕事なんです。つまり、自立を支援する「介助」と言えるでしょう。

理学療法士とは。

「介護」と「介助」について説明します。その中で「理学療法士」という仕事が出てきます。理学療法士は、英語で言うとフィジカルセラピスト(PT)です。体を動かす訓練や物理的な方法で治療する医療の専門家で、国家資格が必要です。足を動かしにくくなった人や腕が曲がりにくくなった人などが、再び立ったり歩いたりといった基本的な体の動きができるように、運動の訓練やマッサージなどを行います。

理学療法士とは

理学療法士とは、病気やけが、加齢などによって体の動きに不自由が生じた方々に対し、再び歩いたり、日常生活動作を行えるように、専門的な知識と技術を用いてお手伝いをする仕事です。

具体的には、運動療法や物理療法といった方法を用いて、体の機能回復を促します。例えば、関節の動きを良くするための体操や、筋肉を強くするためのトレーニング指導、電気や温熱などを用いた治療を行います。理学療法士は、体の構造や機能について深い理解をしており、痛みやしびれの原因を的確に見極め、一人ひとりの状態に合わせた計画を立てます。

理学療法士の仕事は、単に体の機能を回復させるだけではありません。日常生活での困りごとを丁寧に聞き取り、着替えや食事、トイレといった基本的な動作を再び行えるように支援します。また、自宅での生活環境を評価し、手すりの設置や段差解消など、住まいをより安全で暮らしやすいように工夫することもあります。

さらに、心のケアも理学療法士の大切な役割です。体の不自由によって落ち込んだり、不安を抱える方々に寄り添い、前向きにリハビリに取り組めるよう励まし、社会参加への意欲を高める支援も行います。

理学療法士は医療チームの一員として、医師や看護師、作業療法士など他の専門職と連携しながら、その人らしく、より質の高い生活を送れるようにサポートしていきます。

| 対象者 | 病気、怪我、加齢などで体の動きに不自由のある方 |

|---|---|

| 目的 | 歩行や日常生活動作の回復、社会参加 |

| 手段 |

|

| 専門性 |

|

| 協働 | 医師、看護師、作業療法士などの医療チーム |

主な仕事内容

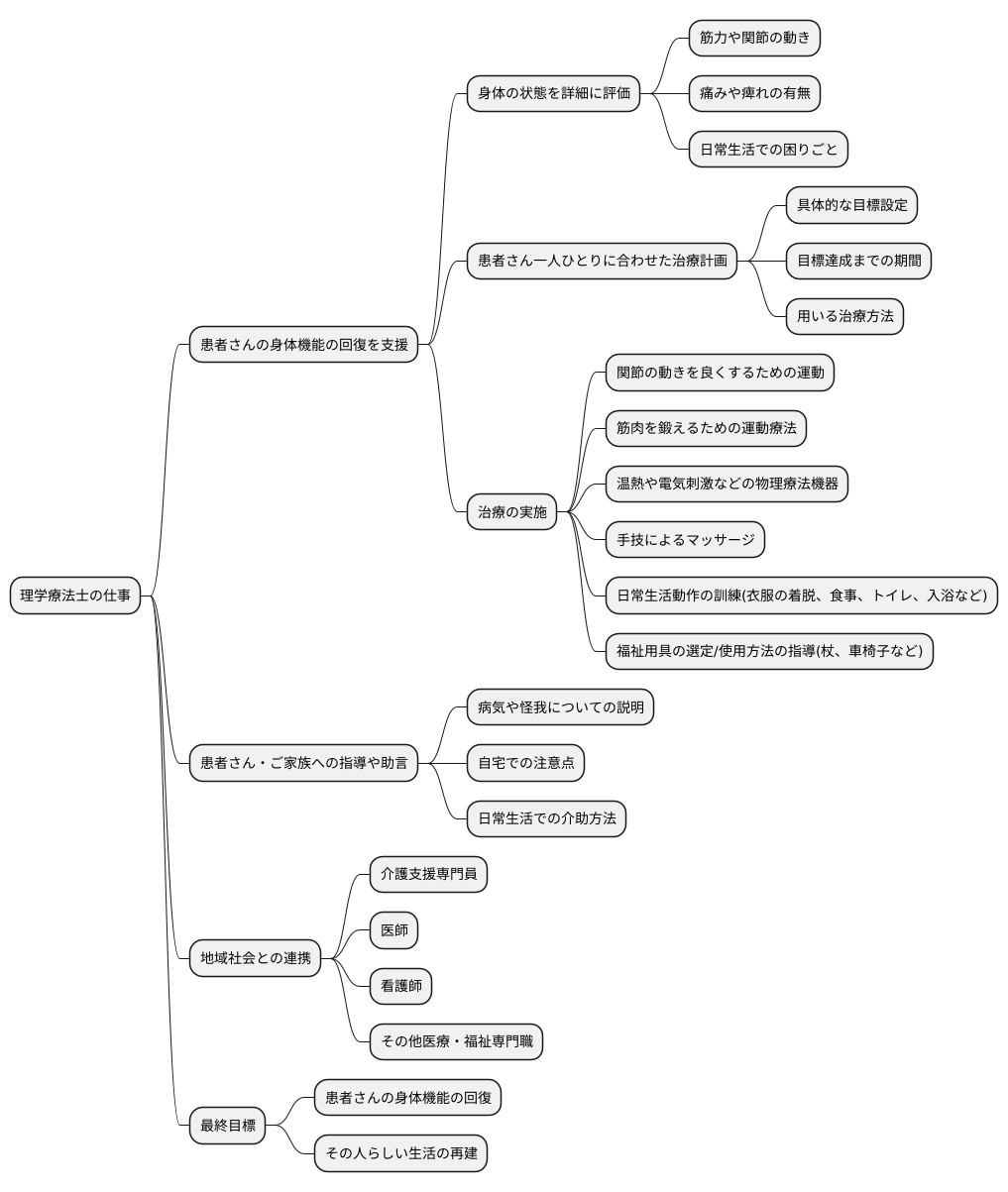

理学療法士の仕事は、患者さんの身体機能の回復を支援することを目的とし、多岐にわたります。まず、患者さんの身体の状態を詳細に調べ、筋力や関節の動き、痛みや痺れの有無、日常生活での困りごとなどを丁寧に評価します。その評価に基づいて、患者さん一人ひとりに合わせた治療計画を立てます。この計画には、具体的な目標設定と、目標達成までの期間、そして用いる治療方法などが含まれます。

治療の実施にあたっては、様々な方法を用います。例えば、関節の動きを良くするための運動や、筋肉を鍛えるための運動療法を行います。その他、温熱や電気刺激などの物理療法機器を用いたり、手技によるマッサージを行うこともあります。また、日常生活での動作、例えば衣服の着脱や食事、トイレ、入浴などがスムーズに行えるように訓練を行います。さらに、杖や車椅子などの福祉用具の選定や使用方法の指導も行います。

理学療法士の仕事は患者さんへの治療だけにとどまりません。患者さんのご家族に対して、病気や怪我についての説明、自宅での注意点、日常生活での介助方法などについての指導や助言を行います。また、地域社会との連携も重要です。介護支援専門員や医師、看護師など、他の医療・福祉専門職と協力して、患者さんが地域で安心して生活を送れるよう支援します。

このように、理学療法士は患者さんの身体機能の回復だけでなく、その人らしい生活の再建を支える、やりがいのある仕事です。

働く場所

理学療法士が活躍できる場所は実に様々です。病院や診療所といった医療機関では、病気や怪我をした人たちの機能回復を支援します。病気や怪我の種類も、脳卒中、骨折、神経系の疾患など多岐に渡り、それぞれの症状に合わせた運動療法や物理療法を行います。

回復期リハビリテーション病棟では、集中的なリハビリテーションを提供し、患者さんが少しでも早く日常生活に戻れるよう支援します。また、介護老人保健施設では、高齢者の日常生活動作の維持・改善を図り、自立した生活を送れるように支援します。

近年、高齢化の進展に伴い、在宅でのリハビリテーションの需要も高まっています。訪問リハビリテーションでは、理学療法士が患者さんの自宅に訪問し、住み慣れた環境でリハビリテーションを提供します。

病院や施設以外にも、理学療法士の活躍の場は広がっています。スポーツジムやスポーツチームでは、アスレティックトレーナーとして、スポーツ選手の怪我の予防やリハビリテーション、パフォーマンス向上を支援します。また、学校や福祉施設、企業などで働く理学療法士もいます。

このように、理学療法士は様々な場所で人々の健康を支える重要な役割を担っており、活躍の場はますます広がっています。社会の高齢化が進むにつれて、理学療法士の需要はますます高まっていくでしょう。

| 活躍場所 | 主な役割 | 対象者 |

|---|---|---|

| 病院・診療所 | 機能回復支援、運動療法、物理療法 | 病気や怪我をした人 |

| 回復期リハビリテーション病棟 | 集中的なリハビリテーション提供 | 日常生活への復帰を目指す患者 |

| 介護老人保健施設 | 日常生活動作の維持・改善支援 | 高齢者 |

| 在宅(訪問リハビリテーション) | 住み慣れた環境でのリハビリテーション提供 | 自宅でリハビリが必要な人 |

| スポーツジム・スポーツチーム | 怪我予防、リハビリテーション、パフォーマンス向上支援 | スポーツ選手 |

| 学校・福祉施設・企業 | 健康管理、リハビリテーション等 | 学生、障害者、従業員等 |

必要な資格

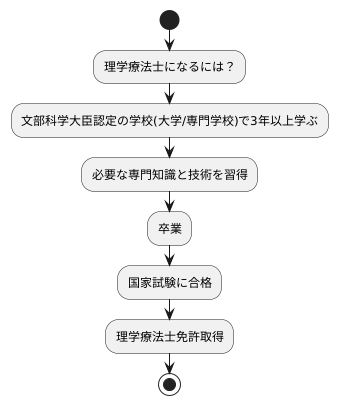

人のからだの動きを良くする専門家である理学療法士になるには、国家資格である理学療法士の免許が必要です。この免許を得るには、いくつかの段階を踏まなければなりません。まず、文部科学大臣が認めた理学療法士を育てる学校で学ぶ必要があります。このような学校には、大学や専門学校などがあります。

これらの学校では、三年以上かけて、からだの仕組みや動き、病気やけがについてなど、理学療法に必要な専門知識と技術を学びます。決められた全ての科目を修めて、無事に卒業することが次のステップへの第一歩です。卒業はゴールではなく、国家試験という関門が待ち構えています。

この国家試験に合格して初めて、理学療法士として働く資格が得られます。試験内容は、学校で学んだ専門知識や技術が試されます。人の命と健康に関わる仕事ですから、試験内容は難しく、合格するには十分な勉強が必要です。

理学療法士は、病気やけがでからだを動かしにくくなった人々を、再び歩けるようにしたり、日常生活を支えたりする仕事です。人々の健康と暮らしの質を上げることに貢献できる、やりがいのある仕事です。人のからだの仕組みに興味があり、困っている人を助けたい、支えたいと考えている人にとって、理学療法士は魅力的な仕事と言えるでしょう。人の役に立ちたい、人の笑顔を見るのが好き、という人にはぴったりの仕事です。

理学療法士を目指すことは、人の幸せに繋がる道を選ぶことです。専門的な知識と技術を身につけるための努力は必要ですが、それ以上に得られるものは大きいでしょう。

やりがいと難しさ

理学療法士の仕事は、人の人生に直接関わる仕事です。患者さんが再び歩けるようになったり、一人で食事ができるようになったり、その人らしい生活を取り戻していく過程を支えることは、この仕事ならではの大きなやりがいと言えるでしょう。患者さんの笑顔や感謝の言葉を直接受け取ることができるのは、私たち理学療法士にとって、何ものにも代えがたい喜びであり、日々の仕事の原動力となっています。

しかし、理学療法士の仕事は、やりがいだけではありません。大きな責任も伴います。患者さんの身体の状態を的確に把握し、適切な治療計画を立て、実行していく必要があります。時には、患者さんの病状が複雑で、回復が思うように進まないこともあります。患者さんの痛みや苦しみを目の当たりにしながらも、すぐに効果が出ないもどかしさを感じ、無力感に襲われることもあるでしょう。また、患者さんやそのご家族からの期待に応えられない時にも、大きな責任と難しさを感じます。

さらに、理学療法士の仕事は、身体的にも精神的にも負担の大きい仕事です。患者さんを支えたり、移動を補助したりする際に、腰痛になることも少なくありません。長時間立ちっぱなしの作業や、夜勤などの不規則な勤務体系も、身体への負担となります。精神的な面では、患者さんの生死に関わる場面に立ち会うこともあり、大きなストレスを抱えることもあります。

このように、理学療法士の仕事には、やりがいと同時に、様々な困難が伴います。だからこそ、体力と精神力を維持していくための自己管理が不可欠です。日頃から健康に気を配り、ストレスを上手に解消していく工夫が求められます。そして、同僚や上司、家族など、周囲の人々に相談できる環境を作ることも大切です。そうすることで、このやりがいのある仕事を長く続けていくことができるでしょう。

| メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|

|

|

|