末梢神経障害:痺れと痛みの正体

介護を学びたい

先生、「末梢性神経障害」って、介護や介助をする時にどんなことに気をつけないといけないんですか?

介護の研究家

いい質問だね。末梢性神経障害があると、手足のしびれや痛み、感覚の鈍さなどが現れるんだ。だから、例えば熱いものに触れても気づきにくかったり、バランスを崩しやすかったりするんだよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、熱いお湯を使う時とかは特に気をつけないといけないですね。他に何かありますか?

介護の研究家

そうだね。熱いもの以外にも、例えば、靴ずれや小さな傷にも気づきにくく、それが悪化してしまうこともある。だから、定期的に手足の状態を確認してあげることが大切だよ。また、感覚が鈍くなっている分、転倒のリスクも高まるから、移動の介助や環境整備にも注意が必要だね。

末梢性神経障害とは。

『体の端の神経の病気』(体の端の神経に、しびれや痛みがたくさん起こる病気と、一つの神経に起こる病気があります。)について説明します。これは「介護」と「介助」に関係することです。

末梢神経障害とは

末梢神経障害は、脳や脊髄といった中枢神経から枝分かれし、全身に張り巡らされた末梢神経に異常が生じることで起こる病気です。感覚や運動、自律神経といった様々な機能を担う末梢神経が損傷を受けると、痺れや痛み、感覚の鈍化、筋力の低下といった多様な症状が現れます。

例えば、感覚神経の障害では、皮膚に触れた感覚が分かりにくくなったり、逆に少し触れただけでも強い痛みを感じたり、熱い冷たいといった温度感覚が鈍くなったりします。運動神経の障害では、筋肉の力が弱まり、箸やペンを持つなどの細かい動作が難しくなったり、歩行が困難になったりすることもあります。また、自律神経が障害されると、汗をかきにくくなったり、逆に過剰に汗をかいたり、便秘になったり、立ち上がった際に血圧が急激に下がる起立性低血圧といった症状が現れることもあります。

末梢神経障害は、一つの神経に障害が起きる単神経障害と、複数の神経に障害が起きる多発神経障害に分類されます。単神経障害は、特定の神経が圧迫されたり、損傷を受けた部位に限局した痺れや痛み、筋力低下などが生じます。例えば、手根管症候群は正中神経という神経が手首のところで圧迫されて、手の痺れや痛みを引き起こす代表的な単神経障害です。一方、多発神経障害は、手足の指先といった体の末端から左右対称に症状が現れ、次第に体の中心に向かって広がっていく傾向があります。糖尿病によって引き起こされる糖尿病性神経障害は、多発神経障害の代表例です。

末梢神経障害の原因は様々です。糖尿病、膠原病、ビタミン欠乏などが主な原因として挙げられます。また、抗がん剤などの薬の副作用によって発症するケースもあります。その他、アルコールの過剰摂取や、特定の金属への曝露など、生活習慣や環境要因が関与している場合もあります。

| 分類 | 特徴 | 症状 | 例 |

|---|---|---|---|

| 末梢神経障害 | 脳や脊髄から枝分かれした末梢神経に異常が生じる病気 | 感覚神経障害:皮膚の感覚異常、痛み、温度感覚の鈍化 | 糖尿病性神経障害 |

| 運動神経障害:筋力低下、細かい動作の困難、歩行困難 自律神経障害:発汗異常、便秘、起立性低血圧 |

|||

| 単神経障害 | 一つの神経に障害 | 圧迫・損傷部位に限局した痺れ、痛み、筋力低下 | 手根管症候群 |

| 多発神経障害 | 複数の神経に障害 | 手足の指先から左右対称に症状が現れ、体の中心に向かって広がる | 糖尿病性神経障害 |

| 原因 | 糖尿病、膠原病、ビタミン欠乏、薬の副作用、アルコールの過剰摂取、特定の金属への曝露など | ||

主な症状

末梢神経に障害が起こると、様々な症状が現れます。代表的なものとして、痺れ、痛み、感覚の異常、筋力低下が挙げられます。

痺れは、多くの場合、手足の指先から始まります。そして、左右の手足で同じように症状が現れるのが特徴です。まるで手袋や靴下を身に着けている部分の感覚がに鈍くなったように感じることから、「手袋靴下型」と呼ばれています。

痛み方も様々です。針で刺されるようなチクチクとした痛み、焼けるようなヒリヒリとした痛み、電気が走るような鋭い痛みなど、人によって感じ方が異なります。また、少し触られただけでも痛みを感じてしまう、過敏になっている状態になることもあります。

感覚の異常も現れやすい症状です。例えば、温度の感覚が鈍くなり、熱いものに触れても熱いと感じなかったり、逆に冷たいものに触れた時に必要以上に冷たさを感じてしまったりします。また、触れられた感覚が分かりにくくなったり、逆に少しの刺激でも過剰に感じてしまったりすることもあります。このような感覚の異常は、日常生活で思わぬ怪我につながる危険性もあるため注意が必要です。

筋力も低下していきます。手足の筋肉が弱くなり、箸を使ったり、ボタンを留めたりといった細かい作業が難しくなります。症状が進むと、歩くことも困難になる場合もあります。

これらの症状は、原因となっている病気や障害の程度によって大きく異なります。少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 痺れ |

|

| 痛み |

|

| 感覚の異常 |

|

| 筋力低下 |

|

多発性と単発性

末梢神経に障害が生じる病気には、大きく分けて二つの種類があります。多くの神経に同時に障害が起きる多発神経障害と、一つの神経に障害が起きる単神経障害です。

多発神経障害の特徴は、両側の手足の末端から症状が現れ、左右対称である点です。例えば、両手の指先に同じような痺れを感じたり、両足の感覚が鈍くなったりといった症状が現れます。これは、多くの神経が同じように障害されているためです。原因としては、糖尿病による高血糖が神経に悪影響を与えたり、膠原病といった自己免疫疾患が神経を攻撃したり、ビタミン不足によって神経の働きが損なわれたりすることが考えられます。これらの病気は慢性的に経過することが多く、症状も持続することが一般的です。そのため、長期的な治療と管理が必要となります。

一方、単神経障害は、特定の神経が圧迫されたり、損傷を受けたりすることで起こります。そのため、障害された神経が支配している特定の場所に限定された症状が出ます。手根管症候群が良い例です。これは、手首にある骨と靭帯でできたトンネル(手根管)の中を通る正中神経が圧迫されることで起こります。正中神経は親指、人差し指、中指の感覚や運動を支配しているため、これらの指にしびれや痛み、動かしにくさといった症状が現れます。また、肘部管症候群は、肘の内側にある肘部管という部分で尺骨神経が圧迫されることで起こります。尺骨神経は小指と薬指の感覚や運動を支配しているので、これらの指にしびれや痛みが生じます。単神経障害の場合、原因となっている神経の圧迫を取り除くことで、症状が改善する可能性があります。例えば、手根管症候群であれば、手首の安静や装具の使用、手術などで圧迫を軽減することで症状が改善することが期待できます。

| 項目 | 多発神経障害 | 単神経障害 |

|---|---|---|

| 障害される神経 | 多くの神経(同時に) | 一つの神経 |

| 症状の特徴 | 両側の手足の末端から症状が現れ、左右対称 | 特定の場所に限定された症状 |

| 原因 | 糖尿病、膠原病、ビタミン不足など | 特定の神経の圧迫、損傷(例:手根管症候群、肘部管症候群) |

| 経過 | 慢性的に経過し、症状も持続 | 原因の神経圧迫を取り除くことで改善の可能性あり |

| 治療 | 長期的な治療と管理が必要 | 手首の安静、装具の使用、手術など |

| 例 | 両手の指先の痺れ、両足の感覚鈍麻 | 手根管症候群、肘部管症候群 |

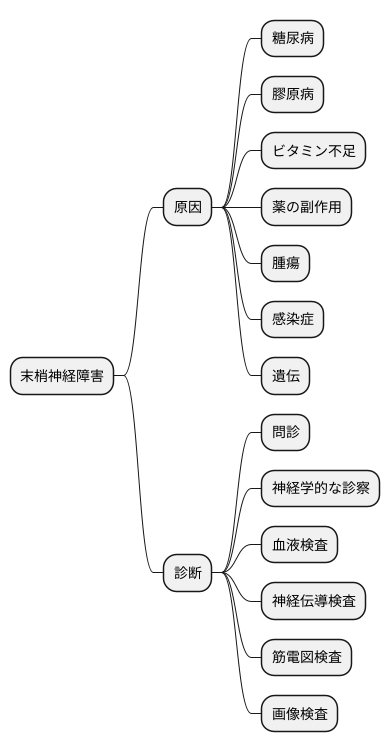

原因と診断

手足のしびれや痛み、筋力低下といった症状が現れる末梢神経障害は、様々な原因によって引き起こされます。その中でも特に糖尿病は、末梢神経障害の代表的な原因として知られています。血液中の糖分、つまり血糖値が高い状態が長く続くと、神経が傷つき、様々な症状が現れます。その他にも、関節リウマチなどの膠原病、ビタミン不足、服用している薬の副作用、腫瘍、感染症、遺伝など、多くの要因が末梢神経障害を引き起こす可能性があります。

末梢神経障害の診断は、まず患者さんから症状について詳しく話を聞く問診から始まります。いつから症状が現れたのか、どのあたりにしびれや痛みがあるのか、どのような経過をたどっているのかなどを丁寧に尋ねます。次に、神経学的な診察を行います。これは、触覚や痛覚などの感覚、筋肉の動き、腱反射などを調べることで、神経の機能に異常がないかを確認するものです。さらに、血液検査を行い、糖尿病や膠原病といった病気が隠れていないかを調べます。これらの検査に加えて、神経伝導検査と筋電図検査を行うことが重要です。神経伝導検査は、神経を流れる電気信号の速さを測定する検査で、神経の損傷度合いを評価することができます。筋電図検査は、筋肉の活動状態を調べる検査で、神経と筋肉のつながりに異常がないかを確認できます。これらの検査によって、末梢神経障害の種類や重症度を詳しく把握することができます。場合によっては、磁気共鳴画像法(MRI)やコンピュータ断層撮影法(CT)といった画像検査が必要となることもあります。

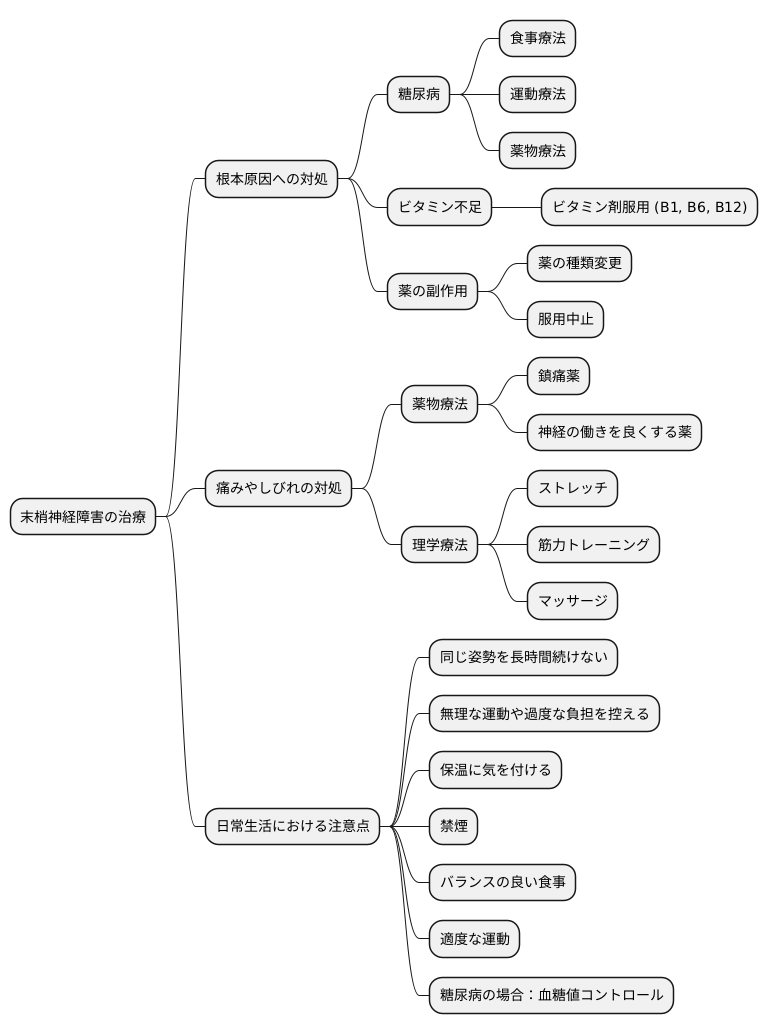

治療と予防

末梢神経障害の治療は、根本原因への対処から始まります。多様な原因が考えられるため、その特定が最も重要です。例えば、糖尿病が原因の場合は、食事療法や運動療法、薬物療法などを組み合わせて血糖値を適切に管理することが求められます。高血糖状態が続くと、神経への栄養供給が滞り、障害を引き起こすからです。ビタミン不足が原因であれば、不足しているビタミンを補う治療を行います。具体的には、ビタミンB1、B6、B12などのビタミン剤の服用が有効です。薬の副作用が原因である場合は、担当医師と相談の上、薬の種類の変更や服用の中止を検討します。これらの根本治療に加えて、痛みやしびれといったつらい症状を和らげるための治療も大切です。

痛みやしびれに対しては、薬物療法と理学療法が有効です。薬物療法では、痛みを抑える鎮痛薬や、神経の働きを良くする薬などを用います。痛みの程度や種類に合わせて、適切な薬が選択されます。理学療法では、ストレッチや筋力トレーニング、マッサージなどを通して、身体機能の維持と向上を目指します。日常生活動作の改善にも繋がり、生活の質の向上に役立ちます。

日常生活における注意点も重要です。症状を悪化させる要因を避けることで、症状の進行を遅らせたり、新たな発症を防いだりすることに繋がります。具体的には、同じ姿勢を長時間続けることを避け、適度に休憩を入れる、無理な運動や過度な負担がかかる作業を控える、保温に気を付けて冷えから身体を守るなどです。禁煙も大切です。喫煙は血管を収縮させ、血流を悪くするため、神経への酸素や栄養の供給を阻害します。バランスの良い食事を心がけ、必要な栄養素をしっかりと摂取することも重要です。適度な運動は、血行を促進し、神経の働きを維持するのに効果的です。特に糖尿病の方は、血糖値のコントロールを良好に保つことが、末梢神経障害の予防に繋がります。