リハビリで未来を拓く

介護を学びたい

先生、「リハビリテーション」って、介護と介助のどちらに関係するのですか?両方ですか?

介護の研究家

良い質問ですね。リハビリテーションは、介護と介助のどちらにも関係しています。介護の場面では、生活機能の維持・向上を目的としたリハビリテーションを行います。介助の場面では、特定の動作を支援するためにリハビリテーションの知識や技術が活かされます。

介護を学びたい

なるほど。でも、介護と介助、それぞれでリハビリテーションの目的が違うのですか?

介護の研究家

そうなんです。介護におけるリハビリテーションは、その人が少しでも自立した生活を送れるように、残された機能を活かしたり、低下を防ぐことを目指します。介助におけるリハビリテーションは、例えば歩行練習を通して転倒を防いだり、着替え動作の練習を通して介助者の負担を軽減したりすることを目的とする場合もあります。

リハビリテーションとは。

『病気やけがなどで失ってしまった体の働きを取り戻すための訓練、つまり機能回復訓練のことを「リハビリテーション」といいます。この訓練は、失った体の働きを回復させることを目的としています。また、「リハビリテーション」という言葉は、体に障害のある方が、残っている体の働きを維持したり、さらに良くしたりするためにも使われます。』

リハビリの目的

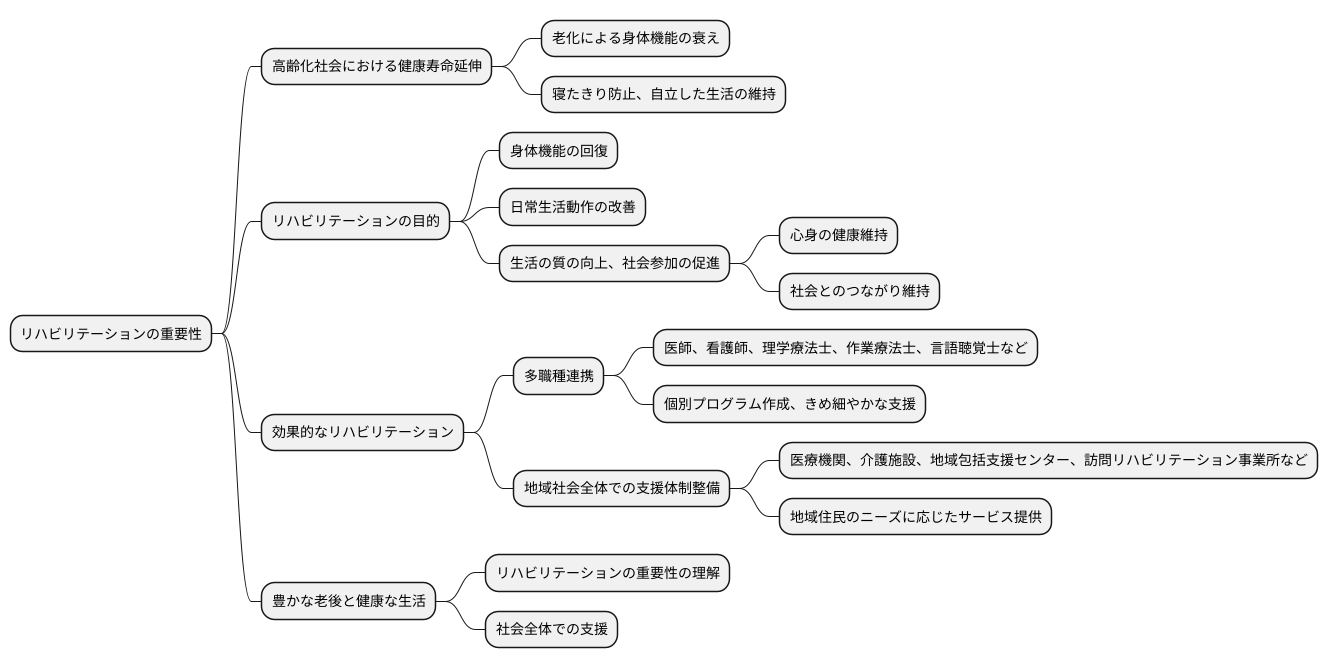

リハビリテーション、略してリハビリとは、病気やけが、あるいは年を重ねることによって衰えてしまった身体の機能を取り戻したり、今の状態を保ったり、さらに良くしたりするために行う取り組みです。単に身体機能の回復を目指すだけでなく、心と体の両面から支えることで、その人らしい生活を再び送れるように支援する包括的な取り組みと言えます。

リハビリの目的は、日常生活で行う動作を改善することです。例えば、食事や着替え、トイレへの移動、入浴といった基本的な動作をスムーズに行えるように練習します。これらの動作が楽にできるようになると、日常生活での自立度が高まり、自信にも繋がります。また、社会への参加を促すことも大切な目的です。仕事や趣味、地域活動などへの参加を通じて、社会との繋がりを維持・構築し、生きがいを感じられるように支援します。

リハビリは、一人ひとりの状態や目標に合わせてプログラムが作られます。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった専門家が、身体機能の評価や生活状況の聞き取りを行い、それぞれのニーズに合った運動や訓練、助言を行います。身体機能の改善だけでなく、痛みの緩和や精神的なケアも行い、生活の質の向上を目指します。リハビリは、その人らしく充実した生活を送るための、心強い味方となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 病気、怪我、加齢で衰えた身体機能の回復・維持・向上。心身両面から支え、その人らしい生活を支援する包括的な取り組み。 |

| 目的 | 日常生活動作の改善(食事、着替え、トイレ、入浴など)、社会参加の促進(仕事、趣味、地域活動など)、生活の質の向上 |

| 実施方法 | 個人の状態や目標に合わせたプログラム作成。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが身体機能評価、生活状況聞き取りを行い、ニーズに合った運動・訓練・助言を実施。身体機能改善、痛みの緩和、精神的ケアを含む。 |

| 最終目標 | その人らしく充実した生活 |

リハビリの対象者

病気やけがの後、元の生活を取り戻すため、あるいは今の状態をできるだけ維持するために、リハビリテーションは大きな役割を担っています。一体どのような人がリハビリテーションを受ける対象となるのでしょうか?リハビリテーションが必要となるのは、脳卒中、骨折、神経の難病、関節の病気、呼吸器の病気、心臓病といった、さまざまな病気やけがを経験された方々です。脳卒中では、後遺症として手足の麻痺やしびれ、言葉の障害などが残ることがあります。骨折では、骨がくっついた後も関節の動きが悪くなったり、痛みが残ったりすることがあります。これらの症状を改善し、日常生活の動作を取り戻すためにリハビリテーションが必要となります。

また、加齢に伴ってどうしても身体の機能は低下していきます。歩くのが遅くなったり、立ち上がるのがつらくなったり、階段の上り下りが難しくなったりするなど、日常生活に支障が出てくることもあります。このような加齢による身体機能の低下に対しても、リハビリテーションは重要な役割を果たします。筋力トレーニングやバランス練習、歩行練習などを通して、身体機能の維持・向上を図り、日常生活の自立を支援します。

リハビリテーションの対象となる年齢層は乳幼児から高齢者までと、非常に幅広いです。生まれたときから障害のあるお子さん、発達が遅れているお子さんの発達を促すためのリハビリテーションもあります。成長期における体の歪みを矯正するためのリハビリテーションもあります。また、高齢者の方にとっては、健康寿命を延ばし、寝たきりや要介護状態を予防するためにもリハビリテーションは重要です。

さらに、近年注目されているのが、病気やけがの予防、健康増進のためのリハビリテーションです。特定の病気になっていなくても、運動習慣を身につけ、身体機能を向上させることで、将来の病気やけがのリスクを減らすことができます。健康的な生活を送るためにも、リハビリテーションは有効な手段と言えるでしょう。

| 対象者 | リハビリテーションの目的 | 具体的な症状・状態 |

|---|---|---|

| 病気やけがを経験した人 | 元の生活の回復、現状維持 | 脳卒中(麻痺、しびれ、言語障害)、骨折(関節の動きの悪化、痛み)、神経の難病、関節の病気、呼吸器の病気、心臓病など |

| 加齢に伴い身体機能が低下した人 | 身体機能の維持・向上、日常生活の自立支援 | 歩行速度の低下、立ち上がり困難、階段昇降困難など |

| 乳幼児 | 発達促進、体の歪み矯正 | 先天性障害、発達遅延、成長期の体の歪み |

| 高齢者 | 健康寿命の延伸、寝たきり・要介護状態の予防 | – |

| 病気やけがをしていない人 | 病気やけがの予防、健康増進 | – |

リハビリの方法

病気やけがの後、日常生活を取り戻すための訓練をリハビリテーションと言います。このリハビリには、大きく分けて三つの方法があります。一つ目は理学療法で、体の動きの回復を目指すものです。ストレッチや筋力トレーニング、マッサージなどを行い、寝返り、起き上がり、歩行といった基本的な動作の改善を目指します。痛みやしびれを和らげる電気治療や温熱療法なども行います。二つ目は作業療法で、こちらは日常生活での動作の回復を目指します。食事や着替え、トイレ、入浴といった身の回りの動作の練習はもちろん、家事や趣味、仕事などへの復帰に向けた訓練も行います。道具を使ったり、環境を調整したりすることで、その人らしく生活できるよう支援します。三つ目は言語聴覚療法です。話すこと、聞くこと、読むこと、書くことといった言葉のやりとりの回復を目指します。また、食べ物を飲み込む摂食嚥下機能のリハビリも行います。これらのリハビリは、医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門家が一人ひとりの状態に合わせて計画を立て、行います。適切なリハビリテーションを受けることで、日常生活の自立度を高め、より良い生活を送ることができるようになります。

| リハビリテーションの種類 | 目的 | 内容 |

|---|---|---|

| 理学療法 | 体の動きの回復 | ストレッチ、筋力トレーニング、マッサージ、電気治療、温熱療法など 寝返り、起き上がり、歩行といった基本的な動作の改善 |

| 作業療法 | 日常生活での動作の回復 | 食事、着替え、トイレ、入浴といった身の回りの動作の練習 家事、趣味、仕事などへの復帰に向けた訓練 道具の使用や環境調整による、その人らしい生活の支援 |

| 言語聴覚療法 | 言葉のやりとりの回復 摂食嚥下機能の回復 |

話す、聞く、読む、書くといったコミュニケーション能力の改善 食べ物を飲み込む機能のリハビリ |

リハビリの場所

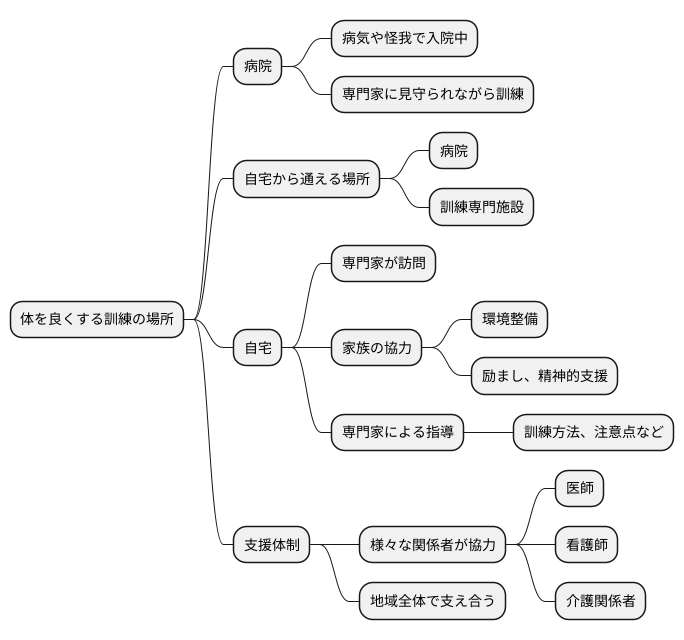

体を良くする訓練をする場所は実に様々です。病気や怪我で入院している間は、病院の中で集中的に訓練を行うことが多いでしょう。入院している間は、専門家に見守られながら、体力や体の動きの回復を目指します。

退院後も引き続き訓練が必要な場合は、自宅から通える場所に通って訓練を受けることができます。通える場所には、お医者さんのいる建物や、体の訓練を専門に行う場所などがあります。また、自宅まで専門家が来てくれて、訓練を行う場合もあります。

住み慣れた地域で安心して体を良くする訓練を続けられるように、様々な関係者が協力して支援する仕組みも整えられています。近所のお医者さんや看護師さん、介護をする人たちなどが連携し、必要なサービスを提供できるように努めています。

自宅で訓練を行う場合は、家族の協力が欠かせません。家族は、専門家の指導を受けながら、家の中の環境を整えたり、訓練を続けられるように励ましたり、精神的な支えとなることが大切です。また、専門家は、家族に訓練の方法や注意点などを丁寧に教え、安心して自宅で訓練を続けられるよう支援します。

このように、それぞれの状況に合わせて、様々な場所で、必要な訓練を受けることができます。そして、地域全体で支え合う仕組みによって、誰もが安心して暮らせる社会を目指しています。

リハビリテーションの効果

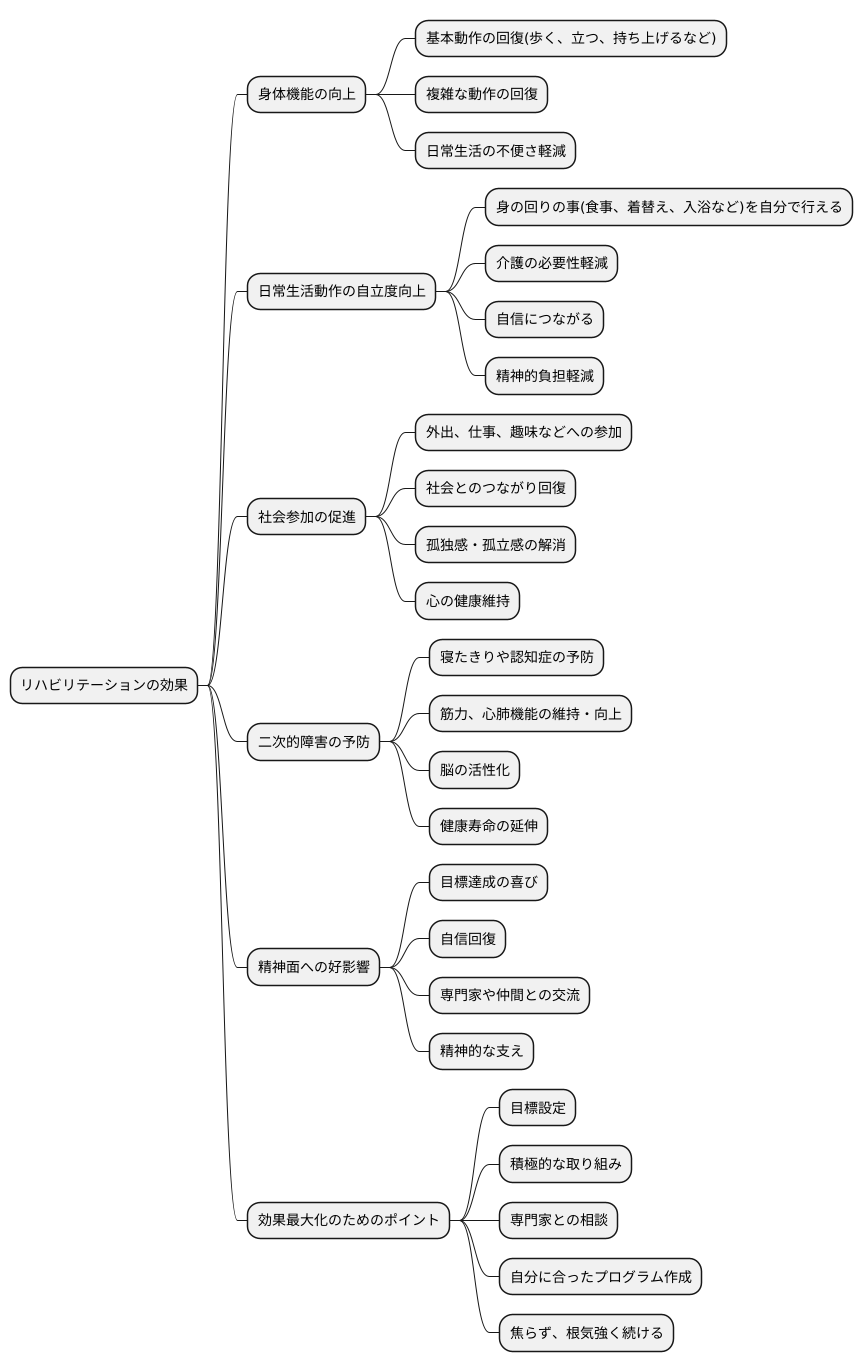

再び自分らしく、生き生きとした日々を送るために、リハビリテーションは大きな役割を果たします。その効果は多岐にわたり、身体機能の向上や日常生活での自立を促すだけでなく、社会への積極的な参加や生活の質そのものの向上にもつながります。

まず、リハビリテーションによって失われた身体機能を取り戻すことができます。歩く、立つ、持ち上げるといった基本的な動作から、より複雑な動作まで、専門家の指導のもと、段階的に訓練を行うことで、身体の機能を回復させ、日常生活での不便さを軽減することができます。

さらに、リハビリテーションは日常生活動作の自立度を高めます。例えば、食事、着替え、入浴といった身の回りのことを自分で行えるようになり、介護を必要とする場面を減らすことができます。これは、本人にとって大きな自信につながり、精神的な負担を軽減する効果も期待できます。

また、リハビリテーションは社会参加を促進する効果も持ちます。身体機能の回復や日常生活動作の自立度向上によって、外出や仕事、趣味など、社会活動への参加がしやすくなります。社会とのつながりを取り戻すことで、孤独感や孤立感を解消し、心の健康維持にも役立ちます。

そして、継続的なリハビリテーションは、寝たきりや認知症といった二次的な障害の予防にもつながります。身体を動かすことで、筋力や心肺機能の維持・向上だけでなく、脳の活性化も期待できます。健康寿命を延ばし、より長く、自分らしい生活を送るために、リハビリテーションは欠かせません。

リハビリテーションは身体面だけでなく、精神面にも良い影響を与えます。目標達成の喜びや、できることが増える喜びは、自信の回復につながります。また、専門家や仲間との交流を通して、精神的な支えを得ることもできます。

リハビリテーションの効果を最大限に引き出すためには、目標を定め、積極的に取り組むことが大切です。専門家と相談しながら、自分に合ったプログラムを作成し、焦らず、根気強く続けることで、必ず成果が現れます。リハビリテーションは、充実した人生を送るための大きな力となるでしょう。

リハビリと社会

歳を重ねるにつれて、誰もが体の衰えを感じることがあります。ちょっとした段差につまずいたり、以前は楽に上がれた階段がきつく感じたり。こうした変化は自然な老化現象ではありますが、適切なリハビリテーションによって防いだり、改善したりできる場合も多くあります。

近頃は、高齢化が急速に進んでおり、健康寿命の延伸は社会全体の大きな課題となっています。要介護となる状態を防ぎ、寝たきりになることを防ぎ、いつまでも自分の足で歩き、自分の手で食事をし、身の回りのことが自分でできる、そんな当たり前の生活を長く続けるために、リハビリテーションは重要な役割を果たします。

リハビリテーションは、単に身体機能の回復を目指すだけではありません。日常生活動作の改善を通して、一人ひとりの生活の質を高め、社会への参加を促進していくことも目的としています。買い物に出かけたり、友人と会ったり、地域活動に参加したり、そうした社会とのつながりを維持することは、心身の健康を保つ上でとても大切です。

リハビリテーションを効果的に進めていくためには、医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、様々な専門職が連携して取り組む必要があります。それぞれの専門性を活かし、利用者一人ひとりに合わせたプログラムを作成し、きめ細やかな支援を提供していくことが重要です。

地域社会全体でリハビリテーションを支える体制を整備することも欠かせません。住み慣れた地域で安心してリハビリテーションを受けられるよう、医療機関や介護施設だけでなく、地域包括支援センターや訪問リハビリテーション事業所など、様々な機関が連携し、地域住民のニーズに応じたサービス提供体制を構築していく必要があります。

誰もが安心して老後を迎え、健康で豊かな生活を送れる社会を実現するためには、リハビリテーションの重要性を広く理解し、社会全体で支えていくことが大切です。