マクロファージ:体の掃除屋さん

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の勉強をしているのですが、用語集に『マクロファージ』というのが出てきました。白血球の一種で、体の中の掃除屋さんみたいなものらしいのですが、介護や介助に何か関係があるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。マクロファージ自体は直接介護や介助の行為ではありません。しかし、マクロファージの働きを理解することは、利用者さんの体の状態を理解する上でとても大切です。例えば、傷の治り方や感染症への抵抗力などは、マクロファージの働きと密接に関係しています。

介護を学びたい

なるほど。つまり、マクロファージの働きが良いと、傷が早く治ったり、病気になりにくいということですね。ということは、介護や介助をする上で、利用者さんの免疫力を高めるようなケアが大切になるということでしょうか?

介護の研究家

その通りです。栄養バランスの良い食事を提供したり、清潔を保つことは、マクロファージの働きを助けることに繋がります。また、褥瘡(床ずれ)の予防も重要です。褥瘡は感染症のリスクを高めるため、マクロファージが働く場が増え、負担が大きくなってしまいますからね。

マクロファージとは。

「介護」と「介助」という言葉について、体を守る細胞である白血球の一種で、マクロファージと呼ばれるものについて説明します。マクロファージは、大食細胞、貪食細胞、組織球などとも呼ばれ、体内に侵入してきた細菌や異物を食べてしまう掃除役のような働きをしています。

マクロファージとは

私たちの体を守る免疫細胞の中に、掃除屋さんの役割を果たすマクロファージという細胞があります。別名では、大食細胞や貪食細胞、組織球などとも呼ばれ、白血球の一種に分類されます。マクロファージは、体内に侵入してきた細菌やウイルス、あるいは寿命を迎えた細胞の残骸などをパクパクと食べて消化する働きをしています。このおかげで、私たちの体は常に清潔に保たれ、病気から守られているのです。

マクロファージは、血液の中を流れる単球と呼ばれる細胞から生まれます。単球は血管から組織の中に入り込むと、マクロファージへと変化します。そして、それぞれの場所で掃除の役割を担います。例えば、肺では肺胞マクロファージ、肝臓ではクッパー細胞、脳ではミクログリアなど、様々な名前で呼ばれ、それぞれの場所で異物や老廃物を除去しています。まるで各部署に配置された清掃員のようです。

マクロファージの働きは、単に掃除をするだけではありません。細菌やウイルスなどの異物を消化した後、その情報をリンパ球という別の免疫細胞に伝えます。リンパ球は、この情報を受け取ると、次に同じ異物が侵入してきた際に素早く攻撃できるように準備を始めます。マクロファージは、最前線で異物と戦い、その情報を仲間に伝える司令塔のような役割も担っているのです。

このようにマクロファージは、全身の様々な場所に存在し、異物の排除、清掃、情報伝達という重要な役割を担うことで、私たちの健康維持に欠かせない存在となっています。常に体を守ってくれる頼もしい味方と言えるでしょう。

| 種類 | 役割 | 別名 | 説明 |

|---|---|---|---|

| マクロファージ | 掃除屋さん 司令塔 |

大食細胞 貪食細胞 組織球 |

体内に侵入してきた細菌やウイルス、寿命を迎えた細胞などを食べて消化する。異物を消化後、その情報をリンパ球に伝える。 |

| 肺胞マクロファージ | 掃除屋さん | 肺に存在するマクロファージ。 | |

| クッパー細胞 | 掃除屋さん | 肝臓に存在するマクロファージ。 | |

| ミクログリア | 掃除屋さん | 脳に存在するマクロファージ。 |

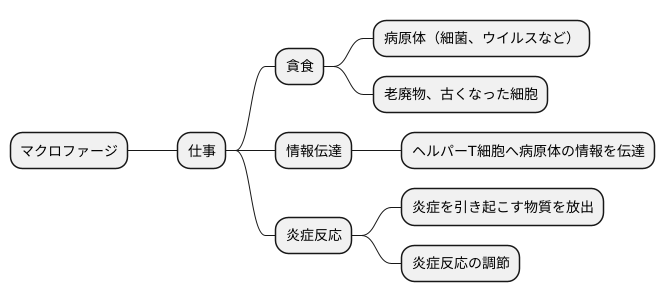

マクロファージの働き

私たちの体には、外から侵入してきた細菌やウイルスなどから身を守る仕組みが備わっています。その仕組みで重要な役割を担っているのが、マクロファージと呼ばれる細胞です。マクロファージは、体中の組織に広く分布しており、まるで警備員のように体内を巡回しています。

マクロファージの主な仕事は、異物を食べてしまうことです。この働きを貪食と言います。体内に細菌やウイルスなどの病原体が侵入してくると、マクロファージはそれらを認識し、自分の細胞内に取り込みます。そして、取り込んだ病原体を強力な酵素で分解し、消化してしまいます。この貪食作用は、感染症から私たちの体を守るための重要な防御機構です。

マクロファージは、病原体だけでなく、体内で不要になったものも掃除してくれます。例えば、古くなって機能しなくなった細胞や、細胞が活動した後に残る老廃物などです。これらを貪食によって除去することで、組織の再生や新陳代謝を促し、健康な状態を保つ役割も担っているのです。

マクロファージは、他の免疫細胞と協力して働くことも得意です。病原体を貪食した後、マクロファージはその病原体の情報をヘルパーT細胞という別の免疫細胞に伝えます。ヘルパーT細胞は、マクロファージから受け取った情報に基づいて、より効果的に病原体を排除するための指示を他の免疫細胞に出します。このようにマクロファージは、免疫システムにおいて司令塔のような役割も果たしているのです。

さらにマクロファージは、炎症反応にも関わっています。炎症とは、組織が傷ついたり、感染が起こったりしたときに体に起こる防御反応のことです。マクロファージは炎症を引き起こす物質を放出し、炎症反応を促進します。炎症は、病原体の排除や組織の修復に役立ちますが、過剰な炎症は体に悪影響を及ぼすこともあります。そのため、マクロファージは炎症反応を適切に調節する役割も担っていると考えられています。

マクロファージの種類

私たちの体には、マクロファージと呼ばれる細胞が全身に存在し、まるで体の番人のように健康を守っています。マクロファージは、体のどこに存在するか、またどのような役割を担っているかによって、様々な種類に分類されます。

例えば、肺の中に存在する肺胞マクロファージは、呼吸によって体内に侵入する異物や病原体を捕らえて排除する、いわば呼吸器系の門番です。また、肝臓に存在するクッパー細胞は、古くなった赤血球や血液中の不要物を処理する役割を担い、血液の浄化に貢献しています。脳では、ミクログリアと呼ばれるマクロファージが神経組織の修復や維持を行い、脳の健康を保つ重要な役割を果たしています。このように、それぞれの場所に存在するマクロファージは、特定の役割を担い、私たちの体の健康維持に欠かせない存在です。これらのマクロファージは普段から組織に常駐しているため、組織常駐型マクロファージと呼ばれています。

一方、体内で炎症などが発生した場合には、血液中を流れる単球と呼ばれる細胞が組織に移動し、マクロファージへと変化します。そして、炎症が起きた場所に集まり、炎症性マクロファージとして働きます。炎症性マクロファージは、病原体や損傷を受けた組織を積極的に除去し、炎症の拡大を防ぐ役割を担います。まるで、火災現場に駆けつける消防隊のように、体の緊急事態に対応するのです。

このようにマクロファージは、状況に応じて変化し、様々な役割を担うことができる、まさに体の多機能細胞と言えるでしょう。体内の異物や老廃物の除去、組織の修復、炎症の制御など、マクロファージの働きは私たちの健康にとって非常に重要です。

| 種類 | 存在場所 | 役割 |

|---|---|---|

| 肺胞マクロファージ | 肺 | 異物・病原体の排除(呼吸器系の門番) |

| クッパー細胞 | 肝臓 | 古くなった赤血球・不要物の処理(血液の浄化) |

| ミクログリア | 脳 | 神経組織の修復・維持 |

| 炎症性マクロファージ | 炎症発生箇所 | 病原体・損傷組織の除去、炎症拡大防止 |

まとめ

私たちの体を病気から守る免疫のしくみには、様々な細胞が関わっています。その中でも、マクロファージは、体内の掃除屋さんとも呼ばれる重要な免疫細胞です。まるで体の中のパトロール隊のように、全身をくまなく巡回し、病原体や不要になった細胞などを食べて処理しています。この掃除作業は貪食(どんしょく)と呼ばれ、マクロファージの最も重要な役割の一つです。

マクロファージは、血液中にある白血球の一種である単球が組織に移動し、変化することで生まれます。そして、脳、肺、肝臓、皮膚など、体の様々な場所に常駐しています。まるで各場所に配置された駐在員のように、それぞれの場所で異物や老廃物の処理を行い、健康を維持する働きをしています。例えば、肺では、空気中に含まれるほこりや細菌を貪食し、呼吸器系の健康を守っています。また、肝臓では、古くなった赤血球を処理するなど、重要な役割を担っています。

マクロファージの働きは、貪食だけにとどまりません。他の免疫細胞と連携して、より効果的に病原体に対抗する機能も持っています。例えば、病原体を貪食したマクロファージは、その病原体の情報をリンパ球という別の免疫細胞に伝えます。リンパ球はこの情報を受け取り、その病原体に対する特別な攻撃を開始します。このように、マクロファージは免疫システム全体の情報伝達役としても重要な役割を果たしています。さらに、マクロファージは炎症反応にも関わっています。炎症は、体を守るための重要な反応ですが、過剰な炎症は体に悪影響を及ぼすこともあります。マクロファージは炎症を引き起こす物質を放出する一方で、炎症を抑える物質も放出することで、炎症反応のバランスを調整しています。

このように、マクロファージは私たちの体を守るために、様々な機能を担っています。マクロファージの働きを正しく理解することは、免疫システムの複雑な仕組みを知る上で非常に大切です。健康な毎日を送るためにも、マクロファージの働きに感謝し、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、免疫力を高める生活習慣を心がけましょう。

| マクロファージの役割 | 詳細 | 補足 |

|---|---|---|

| 貪食 | 体内の掃除屋さんとして、病原体や不要になった細胞などを食べて処理する。 | 血液中にある白血球の一種である単球が組織に移動し、変化することでマクロファージになる。 |

| 常駐 | 脳、肺、肝臓、皮膚など、体の様々な場所に常駐し、それぞれの場所で異物や老廃物の処理を行い、健康を維持する。 | 肺では、空気中に含まれるほこりや細菌を貪食し、肝臓では、古くなった赤血球を処理する。 |

| 情報伝達 | 病原体を貪食したマクロファージは、その病原体の情報をリンパ球に伝え、リンパ球は その病原体に対する特別な攻撃を開始する。 |

免疫システム全体の情報伝達役 |

| 炎症反応のバランス調整 | 炎症を引き起こす物質を放出する一方で、炎症を抑える物質も放出することで、炎症反応のバランスを調整。 | 炎症は、体を守るための重要な反応だが、過剰な炎症は体に悪影響を及ぼす。 |