糖尿病と上手につきあうために

介護を学びたい

先生、糖尿病ってどんな病気か教えてください。

介護の研究家

糖尿病は、簡単に言うと、血液の中の糖分の濃度が高すぎる状態が続く病気だよ。インスリンという物質がうまく働かなくなって、糖分が体のエネルギーとして使われにくくなることが原因なんだ。

介護を学びたい

インスリンが働かないとどうなるんですか?

介護の研究家

糖分がエネルギーとして使われないと、血管が傷ついて色々な病気を引き起こすんだ。例えば、目が見えなくなったり、腎臓が悪くなったり、ひどいと手足を切断しないといけなくなることもあるんだよ。だから、食事や運動に気を付けて、お薬をきちんと飲むことが大切なんだ。

糖尿病とは。

『糖尿病』とは、インスリンという体の働きが足りなくなることで、血液中の糖分が多すぎる状態が長く続く病気です。「糖尿病」は、放っておくと血管が傷つきやすくなってしまい、心臓の病気や腎臓の働きが悪くなること、目の病気で目が見えなくなること、脳の血管が詰まること、体の組織が腐ってしまうことなど、様々な病気を併発する危険性があります。糖尿病には種類があり、ほとんどの人は生活習慣が原因となるタイプの糖尿病にかかります。食事に気を付けて運動を続けながら、薬を飲んだりインスリン注射をしたりすることで、血液中の糖分の量をうまく調整すれば、合併症を防ぐことができます。

糖尿病とは

糖尿病とは、血液中の糖分、すなわちブドウ糖の濃度が高い状態が続く病気です。このブドウ糖は、私たちが活動するための大切なエネルギー源です。普段は、インスリンというホルモンのはたらきによって、血液中のブドウ糖は全身の細胞に取り込まれ、エネルギーとして利用されます。このインスリンのおかげで、血液中のブドウ糖の濃度、つまり血糖値は適切に保たれています。

しかし、糖尿病になると、インスリンの分泌量が不足したり、インスリンのはたらきが十分に発揮されなくなったりします。その結果、ブドウ糖が細胞に取り込まれにくくなり、血液中に過剰に溜まってしまうのです。この状態が続くと、血管が傷つき、網膜症、腎症、神経障害といった様々な合併症を引き起こす危険性が高まります。かつては、尿に糖が混じることから「糖尿病」と名付けられましたが、今では血糖値を基準に診断されます。

糖尿病は大きく分けて、1型糖尿病と2型糖尿病に分類されます。その他にも、原因や症状によっていくつかの種類があります。1型糖尿病は、主に自分の免疫システムの異常によって、インスリンを分泌する膵臓の細胞が破壊されることで発症します。子供の頃に発症することが多く、インスリン注射による治療が不可欠です。一方、2型糖尿病は、遺伝的な要因に加えて、食べ過ぎや運動不足といった生活習慣が大きく影響します。中高年に多くみられますが、近年では若い世代にも増えており、食生活の見直しや運動療法といった生活習慣の改善が重要です。また、妊娠中に血糖値が高くなる妊娠糖尿病も存在します。妊娠糖尿病は、お産後に治ることが多いですが、将来、2型糖尿病になる危険性が高いため、注意が必要です。このように糖尿病には様々な種類があり、それぞれ適切な治療と管理が必要となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 糖尿病とは | 血液中の糖分(ブドウ糖)の濃度が高い状態が続く病気 |

| ブドウ糖の役割 | 活動するためのエネルギー源 |

| インスリンの役割 | ブドウ糖を細胞に取り込ませ、血糖値を適切に保つ |

| 糖尿病におけるインスリンの問題 | 分泌量不足、または働きが不十分 |

| 糖尿病の合併症 | 血管の損傷、網膜症、腎症、神経障害 |

| 糖尿病の種類 | 1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病など |

| 1型糖尿病 | 免疫システムの異常で膵臓の細胞が破壊され、インスリン分泌が不足。小児期に発症することが多く、インスリン注射が必要。 |

| 2型糖尿病 | 遺伝的要因と生活習慣(食べ過ぎ、運動不足など)が影響。中高年に多いが、近年は若い世代にも増加。生活習慣の改善が重要。 |

| 妊娠糖尿病 | 妊娠中に血糖値が高くなる。産後に治ることが多いが、将来2型糖尿病になるリスクが高い。 |

糖尿病の症状

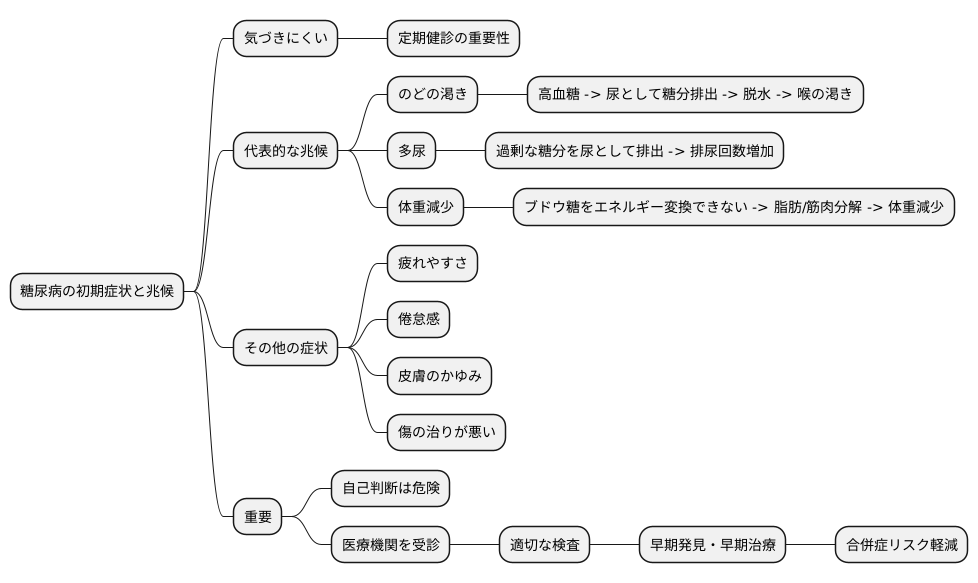

糖尿病は初期段階では自覚できる症状が現れにくいため、知らないうちに病気が進行してしまうことがよくあります。そのため、定期的な健康診断などで早期発見に努めることが大切です。糖尿病が疑われる兆候としては、のどの渇き、多尿、体重減少などがあります。

まず、のどの渇きですが、高血糖の状態が続くと、血液中の糖濃度を下げるために、体は尿として糖分を排出しようとします。その際、体内の水分も一緒に排出されるため、脱水状態になりやすく、強い喉の渇きを感じます。これが糖尿病のサインの一つです。

次に、頻尿についてですが、過剰な糖分を尿として排出するため、排尿の回数が増えます。夜間も何度もトイレに起きるなど、日常生活に支障をきたす場合もあります。

そして体重減少ですが、糖尿病では、血液中のブドウ糖をエネルギーとしてうまく利用できません。すると体はエネルギー不足を補うため、蓄えられた脂肪や筋肉を分解し始めます。これが体重減少の主な原因です。十分な食事を摂っているにもかかわらず体重が減る場合は、糖尿病の可能性を疑う必要があります。

これらの代表的な症状以外にも、疲れやすさ、倦怠感、皮膚のかゆみ、傷の治りが悪いなども、糖尿病の症状として現れることがあります。これらの症状は他の病気でも見られることがあるため、自己判断は危険です。少しでも気になる症状があれば、速やかに医療機関を受診し、適切な検査を受けるようにしてください。早期発見、早期治療によって、合併症などのリスクを減らすことができます。

糖尿病の合併症

糖尿病の恐ろしいところは、様々な合併症を引き起こすところにあります。高血糖の状態が長く続くことで、全身の血管が傷つき、様々な臓器に悪影響を及ぼします。代表的な合併症として、網膜症、腎症、神経障害、動脈硬化などが挙げられます。

網膜症は、目の奥にある網膜の血管が傷つくことで起こります。初期には自覚症状がない場合もありますが、進行すると視力が低下し、最悪の場合は失明に至ることもあります。定期的な眼科検診で早期発見・早期治療に努めることが大切です。

腎症は、腎臓の働きが悪くなる病気です。初期には自覚症状はほとんどありませんが、進行すると体に老廃物が溜まり、むくみや倦怠感などが現れます。さらに悪化すると、人工透析が必要になることもあります。そのため、定期的な尿検査で腎臓の状態をチェックすることが重要です。

神経障害は、高血糖によって神経が傷つけられることで起こります。手足のしびれや痛み、感覚の鈍化といった症状が現れます。また、自律神経が障害されると、便秘や下痢、立ちくらみ、発汗異常などが起こることもあります。これらの症状は日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

動脈硬化は、血管の壁が厚く硬くなることで、血管が狭くなり、血液の流れが悪くなる状態です。糖尿病は動脈硬化の進行を早め、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを高めます。日頃から血圧管理やコレステロール値の管理にも気を配る必要があります。

これらの合併症を予防するためには、血糖値を適切な範囲に保つことが何よりも重要です。バランスの取れた食事、適度な運動、医師の指示に従った薬物療法を続けることで、合併症の発症や進行を抑えることができます。また、定期的な健康診断で体の状態を把握し、早期発見・早期治療に努めることも大切です。

| 合併症 | 症状 | 予防・対策 |

|---|---|---|

| 網膜症 | 視力低下、失明 | 定期的な眼科検診、早期発見・早期治療 |

| 腎症 | むくみ、倦怠感、老廃物の蓄積、人工透析 | 定期的な尿検査、腎臓の状態チェック |

| 神経障害 | 手足のしびれや痛み、感覚の鈍化、便秘、下痢、立ちくらみ、発汗異常 | 血糖値コントロール、症状に応じた治療 |

| 動脈硬化 | 血管の狭窄、心筋梗塞、脳卒中 | 血圧管理、コレステロール値管理、血糖値コントロール |

糖尿病の治療

糖尿病の治療は、血液中の糖の量、つまり血糖値を正常な範囲に保つことを目指します。高すぎる血糖値をそのままにしておくと、体に様々な負担がかかり、合併症を引き起こす可能性があるからです。治療の基本となるのは、食事療法、運動療法、薬物療法の三つの柱です。これらをバランス良く組み合わせ、個々の患者さんの状態に合わせた治療計画を立てます。

食事療法では、まず栄養バランスのとれた食事を規則正しく摂ることが大切です。特に、糖質は血糖値を上昇させる主な原因となるため、その量を適切に管理することが重要になります。ご飯やパン、麺類などの主食はもちろん、果物や甘いお菓子にも糖質は多く含まれています。毎食の糖質量を把握し、過剰摂取にならないよう気をつけましょう。また、野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維を多く含む食品は、糖の吸収を穏やかにする効果があるので、積極的に食べるようにしましょう。

運動療法では、息が少し上がる程度の軽い運動を毎日続けることが大切です。手軽にできる早歩きや軽いジョギングなどの有酸素運動は、糖の代謝を促し、血糖値を下げる効果があります。激しい運動はかえって体に負担をかけることもあるため、無理のない範囲で、自分のペースで続けることが重要です。

薬物療法には、血糖値を下げる薬を飲む方法と、インスリン注射を行う方法があります。糖尿病の種類や症状、患者さんの状態によって、医師が適切な薬やインスリンの種類、量を判断します。医師の指示に従って正しく薬を服用したり、注射を行うことが大切です。

患者さん自身も糖尿病についての正しい知識を身につけ、治療に積極的に参加することが重要です。血糖値の自己測定や食事内容の記録など、日々の自己管理を徹底し、医師や看護師、栄養士などの医療スタッフと協力しながら治療を進めていくことで、より良い効果が期待できます。

| 糖尿病治療の柱 | 具体的な方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 食事療法 | 栄養バランスのとれた食事を規則正しく摂る。 糖質量を適切に管理する。 食物繊維を多く含む食品を積極的に食べる。 |

毎食の糖質量を把握し、過剰摂取にならないようにする。 野菜、海藻、きのこ類などを積極的に摂取する。 |

| 運動療法 | 息が少し上がる程度の軽い運動を毎日続ける。 早歩きや軽いジョギングなどの有酸素運動を行う。 |

無理のない範囲で、自分のペースで続ける。 |

| 薬物療法 | 血糖値を下げる薬を飲む。 インスリン注射を行う。 |

医師の指示に従って正しく薬を服用または注射を行う。 |

| 自己管理 | 糖尿病についての正しい知識を身につける。 血糖値の自己測定や食事内容の記録を行う。 医療スタッフと協力して治療を進める。 |

日々の自己管理を徹底する。 |

日常生活での注意点

糖尿病と診断された後は、健やかな毎日を送るため、日常生活においていくつか気を配る必要があります。まず、食事は規則正しく、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。特に、炭水化物はエネルギー源として重要ですが、摂り過ぎると血糖値が急上昇してしまうため、ご飯、パン、麺類などの主食は適量を心がけることが大切です。野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維を豊富に含む食品を積極的に摂ることも、血糖値の上昇を緩やかにするのに役立ちます。間食は控えめにし、甘いものや脂肪分の多いものは避け、果物やヨーグルトなどを選ぶようにしましょう。

適度な運動も血糖値の管理に効果的です。毎日30分程度の散歩など、無理なく続けられる運動を習慣づけることで、血糖値をコントロールしやすくなります。激しい運動はかえって体に負担をかける場合もあるので、自分の体調に合った運動を選びましょう。また、ストレスは血糖値を上昇させる一因となります。趣味の時間やゆったりと入浴するなど、リラックスできる時間を持つように心がけて、ストレスを溜め込まないようにしましょう。十分な睡眠をとることも大切です。

そして、定期的に病院で検査を受けることは欠かせません。血糖値やヘモグロビンA1cなどの検査値を確認し、医師と相談しながら治療方針を決めましょう。医師の指示に従い、薬物療法や食事療法、運動療法などを根気強く続けることで、合併症を防ぎ、健康な生活を送ることができます。糖尿病は、適切な管理によって、充実した日々を送ることができる病気です。焦らず、前向きに治療に取り組むことが大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 食事 | 規則正しく、栄養バランスの取れた食事を心がける。炭水化物の摂り過ぎに注意し、野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維を豊富に含む食品を積極的に摂る。間食は控えめにし、果物やヨーグルトなどを摂取する。 |

| 運動 | 毎日30分程度の散歩など、無理なく続けられる適度な運動を習慣づける。激しい運動は避け、自分の体調に合った運動を選ぶ。 |

| ストレス管理 | 趣味の時間や入浴などでリラックスし、ストレスを溜め込まないようにする。十分な睡眠をとる。 |

| 病院での検査 | 定期的に病院で検査を受け、血糖値やヘモグロビンA1cなどの検査値を確認する。医師と相談しながら治療方針を決める。 |

| 治療 | 医師の指示に従い、薬物療法や食事療法、運動療法などを根気強く続ける。 |