意識の評価尺度:JCS

介護を学びたい

先生、意識の程度を表す指標『JCS』がよくわかりません。教えていただけますか?

介護の研究家

いいですよ。『JCS』は、日本独自の意識レベルの尺度で、『ジャパン・コーマ・スケール』の略です。意識障害の程度を客観的に評価するために使われます。たとえば、呼びかけへの反応や痛みへの反応などを見て、数字で段階的に意識レベルを表します。

介護を学びたい

数字で表すということは、3とか10とか、そういう感じですか?

介護の研究家

そうですね。ただし、1から10のように単純な数字ではありません。JCSでは、I(刺激しないでも覚醒している)、II(刺激すると覚醒する)、III(刺激しても覚醒しない)の3段階に大きく分けられ、さらにそれぞれに10段階、30段階、100段階と数字が細かく分かれています。合計すると10+30+100の140段階で意識レベルを評価できるようになっているのです。このように段階的に評価することで、病状の変化を細かく把握することができます。

JCSとは。

「介護」と「介助」について、意識の程度を測る尺度である日本昏睡尺度(にほんこんすいしゃくど)を説明します。これは、意識に問題がある場合に、その程度がどのくらいかを表す指標です。この尺度を使うことで、意識の状態やその変化を誰でも同じように、そして客観的に判断できるようになります。そのため、病状を誰にでもわかる指標として用いられています。

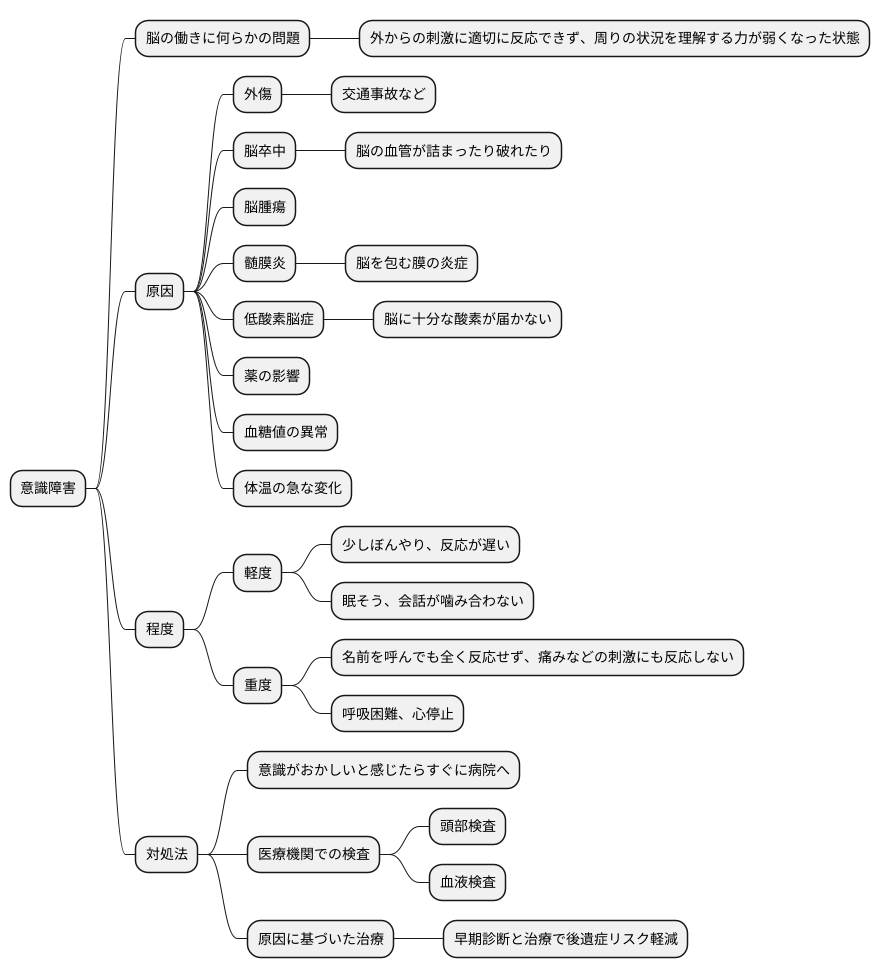

意識障害とは

意識障害とは、外からの刺激に適切に反応できず、周りの状況を理解する力が弱くなった状態のことを指します。まるで深い眠りについているように見えますが、単なる居眠りとは異なり、脳の働きに何らかの問題が起きているサインです。

この状態は、様々な原因で引き起こされます。例えば、交通事故などで頭を強く打った場合や、脳の血管が詰まったり破れたりする脳卒中、脳にできた腫瘍、脳を包む膜に炎症が起きる髄膜炎、脳に十分な酸素が届かない低酸素脳症などが挙げられます。また、薬の影響や、血糖値の異常、体温の急な変化などによっても、意識障害が起こることがあります。

意識障害の程度は様々です。少しぼんやりとして反応が遅くなる程度の軽い状態から、名前を呼んでも全く反応せず、痛みなどの強い刺激にも反応しない重度の状態まであります。軽い状態では、眠そうにうとうとしていたり、話しかけても上の空で会話が噛み合わなかったりします。重度の状態になると、自力で呼吸をすることや、心臓の働きを維持することさえ難しくなる場合もあります。

意識障害は、命に関わる深刻な病気が隠れている可能性があります。意識がおかしいと感じたら、すぐに病院に行くことが大切です。医療機関では、原因を特定するために、頭部の検査や血液検査などを行います。そして、原因に基づいた適切な治療を行います。早期に診断と治療を受ければ、後遺症が残る危険性を減らすことができるかもしれません。

JCSの概要

日本昏睡尺度(にほんこんすいしゃくど)つまりJCSは、日本で広く使われている意識の程度の評価方法です。数字を使って意識障害の程度を客観的に評価できるので、医療関係者同士で情報を共有したり、時間の経過とともに意識の状態がどう変わっているかを把握したりするのに役立ちます。

JCSは、大きく三つの段階に分かれています。まず呼びかけへの反応の様子から、Ⅰ(刺激で目覚める)、Ⅱ(刺激しないと目覚めない)、Ⅲ(刺激しても目覚めない)に分けられます。Ⅰは、呼びかけたり軽く触ったりするなどの刺激で目覚める状態です。たとえば、名前を呼ぶと目を開ける、肩を軽く叩くと反応するといった状態です。Ⅱは、呼びかけなどの刺激では目覚めず、痛みを加える刺激で初めて目覚める状態です。たとえば、つねったり押したりするなどの刺激によって初めて目を開ける、うめき声をあげるといった状態です。Ⅲは、どのような刺激を与えても全く反応がなく、目覚めることのない状態です。

さらに、それぞれの段階の中には、より細かいレベル分けがされています。たとえば、Ⅰの段階では、はっきりとした意識がある状態から、意識がぼんやりとしている状態まで、3つのレベルに分かれます。Ⅱの段階では、痛み刺激に言葉で反応できる状態から、痛み刺激に少し身体を動かす反応をする状態まで、4つのレベルに分かれます。Ⅲの段階では、全く反応がない状態の1つのレベルのみです。このように、JCSは全部で10段階で評価を行います。これによって、意識の状態をよりきめ細かく評価することができるのです。JCSは、救急医療の現場をはじめ、様々な医療現場で活用され、患者の状態を正確に把握し、適切な治療を行う上で重要な役割を果たしています。

| 段階 | レベル | 刺激への反応 | 説明 |

|---|---|---|---|

| Ⅰ (刺激で目覚める) | 10 | 呼びかけ/軽い刺激 | はっきりとした意識がある |

| 20 | 呼びかけ/軽い刺激 | 意識がぼんやりとしている | |

| 30 | 呼びかけ/軽い刺激 | 意識混濁 | |

| Ⅱ (刺激しないと目覚めない) | 100 | 痛み刺激 | 痛み刺激に言葉で反応 |

| 200 | 痛み刺激 | 痛み刺激で意味のある動作 | |

| 300 | 痛み刺激 | 痛み刺激で逃避反応 | |

| 400 | 痛み刺激 | 痛み刺激で体の一部を動かす | |

| Ⅲ (刺激しても目覚めない) | 0 | 無反応 | 全く反応がない |

JCSの活用場面

日本昏睡尺度(JCS)は、人の意識状態を客観的に評価するための重要な道具であり、医療現場の様々な場面で活用されています。特に意識がはっきりしない、あるいは意識障害がある方の状態を数値で表すことで、医療従事者間で情報を共有し、適切な治療や看護を提供する上で大きな役割を果たしています。

救急現場では、救急隊員が事故や急病で倒れた方の意識レベルを迅速に評価するためにJCSを用います。JCSは目の開き、言葉による応答、運動機能の3つの項目からなり、それぞれの反応に応じて点数をつけ、合計点で意識レベルを判断します。これにより、現場での迅速な状態把握と適切な搬送先の決定に役立ちます。

病院においても、JCSは入院患者の状態把握に欠かせません。看護師や医師が定期的にJCSを用いて患者の意識レベルを観察し、記録することで、意識状態の変化を早期に発見することができます。例えば、脳卒中や頭部外傷などの患者さんの場合、JCSの点数が下がれば、脳の状態が悪化している可能性を示唆するため、迅速な対応が必要となります。JCSによる評価結果は、治療方針の決定だけでなく、病気の経過や回復の見込みを予測するのにも役立ちます。

また、患者家族への説明においても、JCSは重要な役割を果たします。「意識がもうろうとしている」「反応が鈍い」といった言葉だけでは、状態の変化を具体的に伝えることが難しい場合がありますが、JCSを用いることで客観的な数値で説明できるため、家族の理解を深めることに繋がります。意識障害は、見た目だけで判断することが難しいため、JCSのような客観的な評価尺度を用いることが重要です。JCSは医療現場において、患者の安全と適切な医療の提供に貢献する上で、なくてはならないものと言えるでしょう。

| 場面 | JCSの役割 | JCSによる効果 |

|---|---|---|

| 救急現場 | 救急隊員による事故や急病患者の意識レベルの迅速な評価 | 迅速な状態把握と適切な搬送先の決定 |

| 病院 | 看護師・医師による入院患者の意識レベルの定期的な観察と記録 | 意識状態の変化の早期発見、脳の状態悪化の可能性の把握、治療方針の決定、病気の経過や回復の見込みの予測 |

| 患者家族への説明 | 意識状態の変化を客観的な数値で説明 | 家族の理解の促進 |

JCSの注意点

日本昏睡尺度(JCS)は、意識レベルを測る大切な道具ですが、使う時にはいくつか気を付ける点があります。JCSは、目の開き具合、言葉遣い、体の動きの三つの反応を見て、意識の程度を数値で表します。しかし、JCSだけで全ての意識障害を完全に把握できるわけではありません。あくまで意識レベルを測る一つの目安であり、他の神経に関する検査も合わせて行い、総合的に判断することが必要です。

例えば、患者さんが痛みを感じていたり、手足が麻痺していたりする場合は、JCSの評価が難しくなります。痛みで体が動いたり、麻痺でうまく反応できなかったりすると、本当の意識レベルとは異なる結果が出てしまう可能性があるからです。このような場合には、JCS以外の評価方法も取り入れることが大切です。例えば、痛みへの反応をより詳しく見る方法や、麻痺の影響を受けにくい検査方法などを検討する必要があります。

さらに、JCSは、評価する人の主観が入ってしまう可能性があることも注意が必要です。同じ患者さんでも、見る人によって評価結果が多少変わってしまうことがあるのです。そのため、複数人で評価を行い、それぞれの結果を比べることで、より客観的な評価ができます。また、定期的に同じ人が評価することで、意識レベルの変化をより正確に捉えることができます。JCSは、正しく使えば意識障害の程度を把握する上で非常に役立つ道具ですが、その限界や注意点も理解した上で、他の検査と組み合わせて使うことが重要です。

| 項目 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 日本昏睡尺度(JCS) | 意識レベルを測る道具。目の開き具合、言葉遣い、体の動きの三つの反応を数値化。 | JCSだけでは全ての意識障害を完全に把握できない。他の神経学的検査も合わせて総合的に判断する必要がある。 |

| 評価の注意点 | 痛みや麻痺がある場合は、JCSの評価が難しい。JCS以外の評価方法も取り入れる(痛みへの反応、麻痺の影響を受けにくい検査など)。 | 評価者の主観が入る可能性がある。複数人で評価を行い結果を比較する。定期的に同じ人が評価することで変化を捉える。 |

まとめ

意識障害の重症度を測る物差しとして、JCS(ジャパン・コーマ・スケール)は医療現場で欠かせないものです。意識がはっきりしない状態を客観的に評価できるため、患者さんの状態を正確に把握し、治療方針を決めるのに役立ちます。また、家族への説明を分かりやすく行うためにも利用されます。

JCSは、呼びかけに対する反応や痛みに対する反応など、いくつかの項目をチェックすることで簡単に評価できます。これにより、医療従事者は患者さんの意識レベルの変化を素早く捉え、必要な処置を迅速に行うことが可能になります。しかし、JCSは簡便で使いやすい反面、注意すべき点もあります。例えば、患者さんが麻痺があったり、言語障害を抱えている場合は、JCSによる評価が難しく、誤った判断に繋がる可能性があります。そのため、JCSを使用する際には、患者さんの背景や状態を十分に考慮する必要があります。また、JCSはあくまでも意識レベルの評価であり、意識障害の原因を特定するものではありません。原因を特定するためには、他の検査を併用する必要があります。

意識障害は、時として命に関わる深刻な状態に陥ることもあります。JCSのような客観的な評価尺度を用いることで、迅速な対応が可能となり、救命率の向上や後遺症の軽減に繋がることが期待されます。医療従事者はもちろんのこと、一般の人々もJCSについて知っておくことで、もしもの時に適切な対応をとることができるようになります。例えば、事故や急病で人が倒れた際に、JCSに基づいて意識レベルを確認し、救急隊に正確な情報を伝えることで、より迅速で適切な処置に繋がる可能性があります。JCSは、私たちが健康な生活を送る上で、知っておいて損はない大切な知識と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| JCSの定義 | 意識障害の重症度を測る物差し |

| JCSの利点 |

|

| JCSの使い方 | 呼びかけに対する反応や痛みに対する反応など、いくつかの項目をチェック |

| JCS使用上の注意点 |

|

| JCSを知るメリット |

|