不随意運動:その種類と影響

介護を学びたい

先生、「不随意運動」ってよく聞くんですけど、介護と介助の場面でどんな時に出てきて、どんなことに気をつけないといけないんですか?

介護の研究家

いい質問だね。不随意運動は、例えばパーキンソン病などでよく見られるふるえや、脳卒中後の手足のつっぱりなどが代表的な例だよ。介護や介助をする際に、これらの動きを把握しておくことはとても大切なんだ。

介護を学びたい

なるほど。具体的にはどんなことに気をつければいいんでしょうか?

介護の研究家

例えば、食事の介助で、手が震えている方に無理に食べさせようとすると、むせてしまう危険があるよね。だから、その方の動きに合わせてゆっくり介助したり、スプーンなどを工夫する必要があるんだよ。また、急に体が動いて転倒する危険もあるから、常に周りの環境を整えておくことも大切だね。

不随意運動とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉に「不随意運動」というものがあります。これは、自分の意思とは関係なく体が動いてしまうことです。

不随意運動とは

不随意運動とは、自分の意志とは関係なく、体の一部、あるいは体全体が動いてしまうことです。まるで糸で操られる人形のように、自分の思い通りに体を動かせないため、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

この不随意運動は、単独で起こる場合もあれば、他の神経の病気の兆候として現れる場合もあります。例えば、パーキンソン病や脳性麻痺といった病気の症状の一つとして不随意運動が現れることがあります。原因も実に様々で、脳の損傷や神経系の不調、生まれつきの体質、薬の副作用など、多岐にわたります。そのため、不随意運動の種類や原因を正しく理解し、適切な対処法を見つけることが大切です。

不随意運動には様々な種類があり、それぞれ症状や原因が異なります。振戦と呼ばれるふるえは、体の一部が規則的に震える症状で、手の震えや頭の震えなどがあります。ジストニアは、筋肉が持続的に収縮し、体がねじれたり曲がったりする症状です。舞踏病は、体幹や手足が不規則に動く症状で、まるで踊っているかのように見えます。アテトーゼは、手足がゆっくりとくねくねと動く症状で、まるで蛇が動いているかのように見えます。チックは、顔や肩、首などが瞬間的にピクピクと動く症状で、まばたきや咳払いなどが繰り返されることもあります。ミオクローヌスは、筋肉が瞬間的に収縮する症状で、体の一部がビクッと動くことがあります。

これらの不随意運動の原因を特定するには、神経内科の専門医による診察と検査が必要です。問診や神経学的検査、脳波検査、MRI検査などを通して、原因を突き止めます。原因に応じて、薬物療法、理学療法、作業療法、外科的治療など、様々な治療法が選択されます。

不随意運動は、日常生活に大きな影響を与えるため、周囲の理解と支援が不可欠です。症状に対する正しい知識を持ち、患者さんの気持ちを理解することで、より良い生活を送るためのサポートができます。

| 種類 | 症状 |

|---|---|

| 振戦 | 体の一部が規則的に震える (例: 手の震え、頭の震え) |

| ジストニア | 筋肉が持続的に収縮し、体がねじれたり曲がったりする |

| 舞踏病 | 体幹や手足が不規則に動く |

| アテトーゼ | 手足がゆっくりとくねくねと動く |

| チック | 顔や肩、首などが瞬間的にピクピクと動く (例: まばたき、咳払い) |

| ミオクローヌス | 筋肉が瞬間的に収縮し、体の一部がビクッと動く |

主な種類と特徴

不随意運動とは、自分の意思とは関係なく体が動いてしまう運動のことで、様々な種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。大きく分けても以下の種類があります。

まず振戦は、手足や頭などが細かく震える運動です。まるで震えているように見え、安静時に現れる場合や、動作時に現れる場合があります。例えばパーキンソン病などでよく見られます。

次に舞踏運動は、不規則かつ突発的な、まるで踊っているかのような動きが特徴です。速く、予測できない動きであり、ハンチントン病に関連して見られることがあります。

アテトーゼは、ゆっくりとした、くねくねとした動きで、主に手足に現れます。まるで蛇のように滑らかで、ねじれるような動きをします。脳性麻痺などで見られることがあります。

ミオクローヌスは、筋肉の速い収縮によって起こる、短く、素早い、ショックのような動きです。しゃっくりなども、ミオクローヌスの一種と考えられています。

チックは、顔や首、肩などで繰り返し起こる、急速な、突発的な動きで、まばたきや咳払いなども含まれます。音や言葉を発する音声チックもあります。トゥレット症候群で特徴的に見られます。

ジストニアは、持続的な筋肉の収縮によって引き起こされる、ねじれたような姿勢や異常な動きです。持続的な筋肉の緊張により、特定の姿勢になったり、異常な動きを繰り返したりします。

これらはほんの一部であり、他にも様々な種類の不随意運動が存在します。これらの様々な種類の不随意運動は、それぞれ異なる原因や仕組みで発生し、日常生活にも様々な影響を及ぼします。どの種類の不随意運動が出ているかによって、原因となっている病気や適切な対処法が異なるため、症状に気づいたら早めに医療機関を受診することが重要です。

| 種類 | 特徴 | 関連疾患 |

|---|---|---|

| 振戦 | 手足や頭などが細かく震える | パーキンソン病 |

| 舞踏運動 | 不規則かつ突発的な、まるで踊っているかのような動き | ハンチントン病 |

| アテトーゼ | ゆっくりとした、くねくねとした動き | 脳性麻痺 |

| ミオクローヌス | 筋肉の速い収縮によって起こる、短く、素早い、ショックのような動き | しゃっくり |

| チック | 顔や首、肩などで繰り返し起こる、急速な、突発的な動き | トゥレット症候群 |

| ジストニア | 持続的な筋肉の収縮によって引き起こされる、ねじれたような姿勢や異常な動き | – |

日常生活への影響

不随意運動は、私たちの普段の生活に様々な支障をきたす可能性があります。たとえば、食事の場面を考えてみましょう。箸やスプーンを手に持っても、震えが止まらないと、食べ物を口まで運ぶことが難しくなります。汁物をこぼしてしまうこともあるでしょう。また、字を書くときにも苦労します。手が震えたり、意図しない動きをしてしまうと、文字が乱れたり、まっすぐな線が引けなくなります。書類への記入やメモを取ることさえも困難になるかもしれません。

歩行への影響も無視できません。足が震えたり、バランスが取りにくくなると、つまずいたり、転んでしまう危険性が高まります。段差や階段の上り下りも不安になります。一人で外出するのが怖くなり、家に閉じこもりがちになってしまうかもしれません。

身支度にも時間がかかります。洋服のボタンを留めたり、ファスナーを上げ下げするといった動作も、震える手ではスムーズに行えません。着替えや洗面、入浴なども介助が必要になる場合もあります。

このような困難は身体的な負担だけでなく、精神的な負担にもつながります。うまくいかないことに対するもどかしさや、周囲の視線が気になって外出を控えたり、人との会話を避けるようになるかもしれません。社会的な活動への参加が減り、孤独を感じやすくなる可能性もあります。

不随意運動によって生じる生活のしづらさは、その程度や症状によって大きく異なります。一人ひとりの状況に合わせた適切な支援や工夫、そして周りの理解が、より快適な日常生活を送るために不可欠です。

| 場面 | 不随意運動による困難 | 影響 |

|---|---|---|

| 食事 | 箸やスプーンが持てない、食べ物を口まで運べない、汁物をこぼす | 食事摂取の困難 |

| 筆記 | 文字が乱れる、線が引けない | 書類記入やメモ取りの困難 |

| 歩行 | つまずき、転倒の危険性増加、段差や階段の昇降が困難 | 外出困難、閉じこもり |

| 身支度 | ボタンやファスナーの操作が困難 | 着替え、洗面、入浴に介助が必要 |

| 精神面 | もどかしさ、周囲の視線が気になる | 外出控え、人との会話回避、社会活動への参加減少、孤独感 |

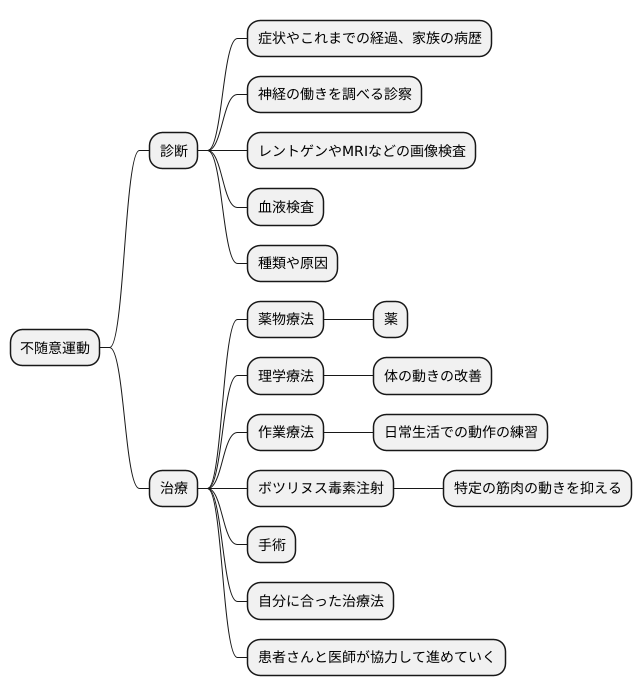

診断と治療

不随意運動とは、自分の意思とは無関係に体が動いてしまうことです。この診断は、いくつかの方法を組み合わせて行われます。まず、医師が患者さんの症状やこれまでの経過、家族の病歴などを詳しく聞き取ります。次に、神経の働きを調べる診察を行います。さらに、体の内部の状態を詳しく見るために、レントゲンやMRIなどの画像検査や、血液検査を行うこともあります。これらの検査結果を総合的に判断して、不随意運動の種類や原因を特定します。

不随意運動の治療方法は、その原因や症状の重さによって様々です。薬を使って症状を和らげる薬物療法は、多くの場合で用いられます。また、体の動きの改善を目指す理学療法や、日常生活での動作の練習を中心とした作業療法も有効です。特定の筋肉の動きを抑えるボツリヌス毒素注射という方法もあります。他の治療で効果がない重症の場合には、手術を行うこともあります。それぞれの治療法には、良い点と悪い点があります。医師とよく話し合い、自分に合った治療法を選ぶことが大切です。医師は、患者さんの状態を丁寧に見て、最適な治療方針を提案します。患者さんは、自分の症状や希望を医師に伝えることで、より良い治療を受けることができます。治療は、患者さんと医師が協力して進めていくことが重要です。

日常生活の工夫

不随意運動があることで、食事や着替え、入浴といった普段の生活に苦労することがあります。しかし、ちょっとした工夫を取り入れることで、こうした困難を和らげ、楽に生活することができます。

食事に関しては、まず食器に工夫をしてみましょう。陶器製の食器は落として割れてしまう心配があるので、軽い素材で割れにくいプラスチック製のものがおすすめです。また、表面に滑り止め加工がされているものを使うと、安定して食事ができます。スプーンやフォークなども、持ち手が太くて握りやすいものや、重みのあるものを使うと、より食べやすくなります。

字を書くのが難しい場合は、筆記用具を見直してみましょう。ペンは、鉛筆よりも太くて握りやすいボールペンやサインペンが適しています。また、最近は文字を書くための様々な道具があります。例えば、パソコンやタブレット端末に文字を入力する方法もありますし、音声認識機能を使って文字を入力する方法もあります。自分に合った方法を見つけることが大切です。

着替えに関しては、衣服の選び方が重要です。ボタンやファスナーのついた服は、留めるのが大変な場合があるので、ボタンやファスナーのない服を選ぶようにしましょう。あるいは、前開きでボタンやファスナーの大きなもの、マジックテープで留めるものも着脱しやすいでしょう。また、伸縮性のある素材の服は、着脱が楽なだけでなく、動きやすいためおすすめです。

入浴に関しては、安全性を高める工夫が必要です。浴槽に出入りする際に手すりがあると、体を支えることができ、転倒の危険を減らすことができます。また、浴室の床には滑り止めマットを敷きましょう。

最後に、周囲の人々に不随意運動について理解してもらうことも大切です。家族や友人、職場の同僚などに自分の症状を説明し、困っていることや、どのような助けが必要なのかを伝えましょう。周囲の理解と協力があれば、精神的な負担を軽くし、より快適な生活を送ることができます。

| 日常生活の場面 | 工夫 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 食事 | 食器への工夫 | 軽い素材、割れにくいプラスチック製、滑り止め加工 |

| 食事 | カトラリーへの工夫 | 持ち手が太く握りやすい、重みのあるもの |

| 筆記 | 筆記用具の見直し | 太くて握りやすいボールペンやサインペン、パソコン、タブレット、音声認識 |

| 着替え | 衣服の工夫 | ボタンやファスナーのない服、前開きでボタンやファスナーの大きなもの、マジックテープ、伸縮性のある素材 |

| 入浴 | 安全対策 | 手すり、滑り止めマット |

| 全般 | 周囲の理解 | 症状の説明、必要なサポートを伝える |

周囲の理解と支援

不随意運動のある人は、周囲の理解と支えがとても大切です。家族や友人、職場の仲間など、周りの人々が不随意運動について正しく知り、偏見や差別のない接し方を心がけることが重要です。

不随意運動は、自分の意思で動きを止めることができないものです。周りの人はこのことを理解し、温かく見守る姿勢が必要です。日常生活で困っていることがあれば、積極的に手助けするようにしましょう。

例えば、食事の際に食べ物を口まで運ぶのを手伝ったり、買い物を一緒に行ったり、外出に付き添ったりするなど、具体的な行動で支えることで、本人の負担を軽くすることができます。箸やスプーンなど、食事に使う道具を工夫するのも良いでしょう。また、字を書くのが難しい場合は、代わりに書いてあげる、またはパソコンを使うなどの方法を提案するのも一つの手です。職場では、業務内容を調整したり、休憩時間をこまめに取れるように配慮するなど、働きやすい環境を作ることも大切です。

心の支えとなることも重要です。話をじっくり聞いて共感したり、励ましたりするなど、心のケアをすることで、本人の不安な気持ちや孤独感を和らげることができます。「大変だね」「いつでも相談してね」など、温かい言葉をかけるだけでも気持ちが楽になることがあります。

周りの人の理解と支えは、不随意運動のある人がより良い生活を送る上でなくてはならないものです。周りの人が正しい知識を持ち、思いやりのある行動を心がけることで、不随意運動のある人も安心して毎日を過ごすことができます。

| ポイント | 具体的な行動 |

|---|---|

| 周囲の理解と支え | 不随意運動について正しく知り、偏見や差別のない接し方を心がける |

| 日常生活の支援 |

|

| 職場環境の調整 |

|

| 心の支え |

|