措置入院:知っておくべき要点

介護を学びたい

先生、「措置入院」って言葉を聞くんですが、これってどういう意味ですか?

介護の研究家

そうだね、いい質問だね。「措置入院」とは、精神に障害がある方のうち、自傷他害のおそれがある場合に、都道府県知事などの行政の命令によって入院させることだよ。本人の同意は必ずしも必要ではないんだ。

介護を学びたい

へえ、自分の意思とは関係なく入院させられることもあるんですね。ちょっと怖い気がします…。どんな時に措置入院になるんですか?

介護の研究家

精神に障害があって、自分や他人を傷つける危険があると判断された時だね。例えば、幻覚や妄想がひどくて、誰かを攻撃しそうになっている、あるいは自殺しようと行動している、といった場合が考えられるよ。大切なのは、本人の安全と周りの人の安全を守るために入院させる措置なんだ。

措置入院とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる『措置入院』という言葉について説明します。措置入院とは、精神に障害がある人の入院方法の一つで、行政の命令によって入院することです。

措置入院とは

措置入院とは、精神保健福祉法という法律に基づいて、精神の病気を抱えている方が、自分の意思とは関係なく入院させられる制度です。これは、病気が原因で、自分自身や周りの人々を傷つけてしまう危険性があると判断された場合に、都道府県知事などの行政機関が間に入り、強制的に治療を受けさせることができるように定められています。

このような措置入院は、精神科の医師2人による診察が必要です。まず、患者さんの病状や生活状況を詳しく診る診察と、都道府県知事などが指定した精神科の医師による診察が行われます。2人の医師が共に、入院が必要で、患者さん本人が入院に同意できない状態だと判断した場合に、初めて措置入院の手続きが始まります。

入院期間は、患者さんの状態によって変わります。定期的に医師が診察を行い、病状の回復具合を確認します。そして、自分自身や他人を傷つける心配がなくなれば退院となります。ただし、病状が安定しても、すぐに社会生活を送れるとは限りません。退院後も通院や社会復帰施設の利用など、継続的な支援が必要となる場合もあります。措置入院は、精神の病気を抱える方の保護と社会復帰を目指すための制度ですが、同時に人権への配慮も非常に重要です。そのため、患者さんの意思を尊重し、可能な限り本人の希望に沿った治療環境を提供することが求められています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 精神保健福祉法に基づき、精神疾患のある方が自らの意思に反して入院させられる制度 |

| 目的 | 自身や他人を傷つける危険性がある場合に強制的に治療を受けさせる |

| 要件 | 精神科医2人による診察と入院の必要性および同意不能状態の判断 |

| 入院期間 | 患者の状態によって異なり、定期的な診察で回復具合を確認 |

| 退院 | 自身や他人を傷つける心配がなくなった場合 |

| 退院後の支援 | 通院、社会復帰施設利用など継続的な支援が必要な場合も |

| 目的 | 患者の保護と社会復帰 |

| 重要な観点 | 人権への配慮、患者の意思の尊重 |

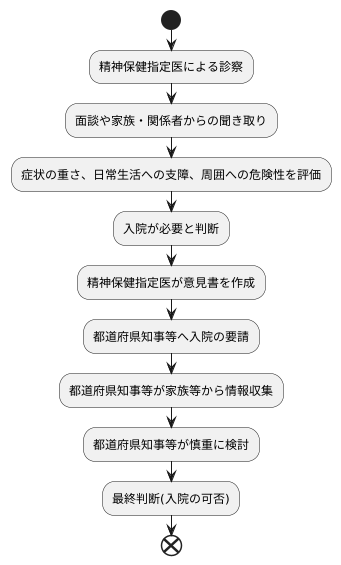

入院の決定方法

心の病で入院が必要となる場合、自分から希望する任意入院と、本人の意思に関わらず入院となる措置入院の二種類があります。ここでは、周りの方の保護のためにご本人の意思に関係なく入院となる措置入院について説明します。措置入院は、精神保健指定医による診察と都道府県知事など、地方自治体の長による判断を経て決定されます。

まず、精神保健指定医が患者さんの精神状態や病気の状況を詳しく調べます。診察の内容は、患者さんとの面談だけでなく、周りの家族や関係者からの話を聞くことも含まれます。そして、患者さん自身の症状の重さ、日常生活を送る上での支障の度合い、周りの人への危険性などを総合的に評価し、入院が必要かどうかを判断します。

入院が必要だと判断された場合、精神保健指定医は意見書を作成します。この意見書には、患者さんの症状や入院が必要な理由などが詳しく書かれています。そして、この意見書と併せて、都道府県知事など地方自治体の長へ入院の要請が行われます。

地方自治体の長は、精神保健指定医の意見書に加えて、家族など周囲の人からの情報も集め、慎重に検討します。患者さんの人権を尊重しながら、入院が必要かどうか、最終的な判断を行います。つまり、医師一人の判断だけで入院が決まるのではなく、地方自治体の長による確認が入ることで、より客観的で公正な判断が担保されているのです。

このように、措置入院は複数の段階を経て、慎重に決定されます。これは、患者さんの人権を守り、適切な医療を提供するために重要な手続きとなっています。周りの方の安全を守ると同時に、患者さんにも適切な治療を受けて回復への道を歩んでいただくための制度と言えるでしょう。

入院中の権利擁護

入院中は、誰しもが安心して治療を受け、一日も早く元の生活に戻れるように、様々な権利が守られています。これは、精神科の病院で治療を受けている方々にも、もちろん当てはまります。

精神科の病院では、「措置入院」という形で入院する場合があります。これは、本人が入院を望んでいない場合でも、医師の診察や家族の同意など一定の条件を満たせば、入院が必要と判断される制度です。このような場合でも、患者さんの人権はしっかりと守られるよう、様々な配慮がなされています。

例えば、都道府県には「精神医療審査会」という組織が設置されています。これは、入院が必要かどうか、入院の進め方が適切かどうかなどをチェックする機関です。患者さんは、自分の入院に納得がいかない場合、この審査会に意見を伝えることができます。審査会は、患者さんの意見を聞き、関係者から話を聞いたり、資料を確認したりして、入院を続ける必要があるかどうかを判断します。もし入院継続の必要がないと判断されれば、病院に入院を取りやめるように勧告を出すことができます。

また、入院中は、家族や大切な人と自由に面会したり、手紙のやり取りをすることができます。これらの交流は、患者さんの心の支えとなり、治療への意欲を高める上で非常に大切です。もちろん、患者さんの状態や病院の状況によっては、面会や手紙のやり取りに一部制限がかかることもありますが、それは患者さんの安全や治療効果を最優先に考えてのことです。

これらの権利は、患者さんが安心して治療に専念し、社会復帰を目指す上で欠かせないものです。病院のスタッフは、患者さんがこれらの権利を適切に行使できるよう、必要な支援を提供する義務があります。患者さんも、自分の権利についてしっかりと理解し、積極的に活用していくことが大切です。

| 権利 | 説明 |

|---|---|

| 精神医療審査会への意見提出 | 入院の必要性や入院の進め方について、審査会に意見を伝え、審査を依頼する権利。 |

| 面会・通信の自由 | 家族や大切な人と面会したり、手紙のやり取りをする権利。 |

退院の判断基準

入院中の治療によって病状が落ち着き、退院できる状態になるには、どのような基準を満たす必要があるのでしょうか。精神科の入院、特に自らの意思に関わらず入院となる措置入院からの退院は、患者さん自身の安全と社会の安全の両方が確保される見込みがあるという点が非常に重要になります。

まず、自傷他害のおそれがないことが大前提です。これは、ご自身がご自身を傷つける行為や、他の人を傷つける行為をする可能性が低い状態を指します。単に症状が軽くなっただけでなく、感情のコントロールができるようになり、問題行動を起こす可能性が低いと判断される必要があります。

次に、日常生活を送る能力がどの程度回復しているかも評価されます。食事や睡眠、着替え、入浴といった基本的な生活習慣を自分で行えるか、金銭管理や公共交通機関の利用など、社会生活を送る上で必要な行動ができるかといった点が判断材料となります。

さらに、治療への意欲と継続的な治療を受ける体制が整っていることも大切です。退院後も、継続して通院し、薬をきちんと服用したり、地域精神保健医療福祉センター(精神保健福祉センター)などの支援を受け入れたりする意欲があるか、また、実際にそれらの支援を受けられる環境にあるかどうかも確認されます。家族や周囲の人々の協力が得られるかどうかも重要な要素です。

主治医は、これらの要素を総合的に判断し、退院の可否を決定します。退院後もスムーズに社会生活を送れるよう、医療機関と地域社会の連携が不可欠です。退院後の生活を支えるしっかりとした計画を立て、再発を予防し、社会復帰を支援していくことが重要になります。

| 退院基準 | 詳細 |

|---|---|

| 自傷他害のおそれがない | 自傷行為や他害行為の可能性が低い状態。感情のコントロールが可能で、問題行動を起こす可能性が低いと判断される。 |

| 日常生活を送る能力の回復 | 食事、睡眠、着替え、入浴などの基本的な生活習慣、金銭管理や公共交通機関の利用など社会生活に必要な行動ができる。 |

| 治療への意欲と継続的な治療を受ける体制 | 継続的な通院、服薬、地域精神保健医療福祉センターなどの支援を受ける意欲と、実際に支援を受けられる環境。家族や周囲の協力。 |

| 医療機関と地域社会の連携 | 退院後の生活を支える計画、再発予防、社会復帰支援のための医療機関と地域社会の連携。 |

家族への支援

家族がこころの病を抱えることは、家族にとって大きな負担となることが少なくありません。 病状の理解や日々の世話、ときには突発的な出来事への対応など、心労は絶えず、疲弊してしまう場合もあります。このような状況を一人で抱え込まず、適切な助力を求めることが大切です。

相談できる窓口の一つとして、各地にある精神保健福祉センターがあります。 精神保健福祉センターでは、病気に関する正しい知識や対処法などの情報を提供しています。また、介護の具体的な方法や、介護にまつわる悩みについての相談にも応じてくれます。さらに、家族の精神的なつらさを和らげるための相談支援も行っています。

同じ病気を持つ家族の集まりである家族会も、心強い味方です。同じような経験を持つ家族同士だからこそ分かりあえる悩みや不安を共有し、互いに支え合うことができます。また、病気や介護に関する実践的な情報交換の場としても役立ちます。

これらの支援機関は、家族が安心して日常生活を送れるよう、様々な形で支えてくれます。 積極的に活用することで、介護の負担を軽くし、心身の健康を守ることが期待できます。家族が笑顔でいられることは、病気を持つ本人にとっても大きな力となるでしょう。

行政機関のホームページや地域の情報誌などで、近くの支援機関の情報を確認してみましょう。電話や面談での相談が可能です。一人で悩まず、まずは気軽に連絡を取ってみることをお勧めします。周りの協力を得ながら、家族みんなで支え合って乗り越えていくことが大切です。

| 支援の種類 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 精神保健福祉センター | 病気の知識提供、対処法指導、介護方法の相談、精神的支援 | 専門家によるサポート、具体的な助言 |

| 家族会 | 経験共有、相互支援、情報交換 | 共感、仲間からの支え、実践的情報 |

地域社会の理解

心の病を抱える人々が社会へ復帰するには、地域の人々の理解と支えが何よりも大切です。心の病への偏見や差別は、社会復帰を目指す人にとって大きな壁となって立ちはだかります。地域社会が温かく迎え入れることで、安心して日常生活を送ることができ、回復への力強い支えとなります。

心の病は、適切な治療と支援を受ければ、快方に向かい社会復帰も可能です。しかし、地域の人々が心の病について正しい知識を持たず、偏見や差別的な目で見てしまうと、社会復帰は難しくなります。地域で暮らす一人ひとりが心の病についてきちんと理解し、温かい心で接することが、誰もが安心して暮らせる社会を作る上で欠かせません。

偏見を取り除き、誰もが暮らしやすい地域社会を実現するためには、心の病についての正しい知識を広める活動が重要です。学校教育や地域での啓発活動などを通じて、心の病への理解を深める機会を増やす必要があります。具体的には、講演会やシンポジウム、体験談の発表会などを開催し、心の病の症状や治療、社会復帰の道のりなどを学ぶことで、地域の人々の理解を促進することができます。

また、地域で暮らす人々が心の病を抱える人と直接交流する機会を設けることも大切です。交流を通して、心の病を抱える人も私たちと同じ地域の一員であることを実感し、偏見や差別ではなく、温かい心で接することができるようになります。共に地域活動に参加したり、趣味のサークルで交流したりする中で、お互いを理解し合い、支え合う関係を築くことができます。

地域社会全体で心の病への理解を深め、支え合う仕組みを作ることで、誰もが安心して暮らせる、温かい地域社会を実現することができるでしょう。