腸閉塞:その原因と症状

介護を学びたい

先生、「腸閉塞」ってよく聞くんですけど、介護の現場でどんなことに気をつけたらいいですか?

介護の研究家

良い質問ですね。腸閉塞は、腸が何らかの原因で詰まってしまう状態で、高齢者の方によく見られます。お腹の張りや吐き気、嘔吐、便秘などの症状が出たら、腸閉塞の可能性を疑うことが大切です。

介護を学びたい

便秘とどう違うんですか?単なる便秘だと思って放置してはいけないんですね。

介護の研究家

その通りです。便秘も腸閉塞の症状の一つですが、腸閉塞の場合は、お腹の張りが強く、吐き気や嘔吐を伴うことが多いです。また、全くガスが出ないのも特徴です。少しでも異変を感じたら、すぐに医師に連絡することが大切です。早めの対応が重要ですよ。

腸閉塞とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉に「腸閉塞」というものがあります。これは、腸が異物や炎症、腫瘍などでふさがってしまった状態のことです。「イレウス」と似たように扱われることもありますが、病気の状態は違います。

腸閉塞の主な原因は、手術後の癒着や炎症、腫瘍、結石、異物、脱腸、腸がねじれること、腸が重なり合うことなど、物理的なものが腸をふさいでしまうことです。

また、腹膜炎や開腹手術後、脊髄の損傷、心の病気など、体の機能が原因で起こることもあります。

お腹が張る、吐き気がする、吐く、便やガスが出ない、痛みがあるなどの症状が現れます。

腸閉塞とは

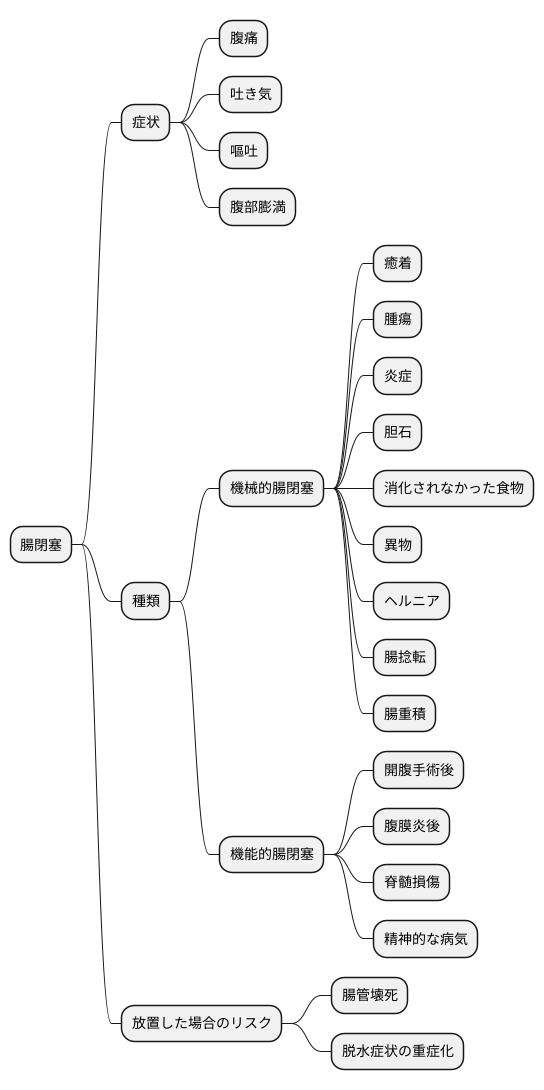

腸閉塞は、食物の通路である腸管が部分的あるいは完全に詰まり、便やガスがスムーズに排出されなくなる病気です。腸の内容物が先に進めなくなることで、様々な症状が現れます。主な症状としては、腹痛、吐き気、嘔吐、腹部膨満などがあります。

腸閉塞には、大きく分けて二つの種類があります。一つは「機械的腸閉塞」と呼ばれ、物理的な原因で腸管が閉塞するものです。例えば、過去の手術によって腸管同士が癒着して狭窄したり、腸管に腫瘍や炎症ができて閉塞を起こす場合があります。また、胆石や消化されなかった食物、誤飲した異物が腸管を詰まらせることもあります。さらに、腸の一部が飛び出すヘルニアによって腸管が圧迫されたり、腸がねじれたり、腸管が重なり合うことで閉塞が起こることもあります。

もう一つは「機能的腸閉塞」と呼ばれ、腸管自体には異常がないものの、腸の動きが悪くなることで内容物が停滞し、閉塞状態になるものです。これは、開腹手術後や腹膜炎を起こした後、あるいは脊髄損傷、精神的な病気などが原因で起こることがあります。腸の動きをコントロールする神経や筋肉の機能が低下することで、腸管の蠕動運動が阻害され、内容物がうまく運ばれなくなるのです。

腸閉塞は放置すると、腸管が壊死したり、脱水症状が重症化したりするなど、命に関わる危険な状態になる可能性があります。そのため、腹痛、吐き気、嘔吐、腹部膨満といった症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。早期発見と適切な治療によって、重症化を防ぐことができます。

主な症状

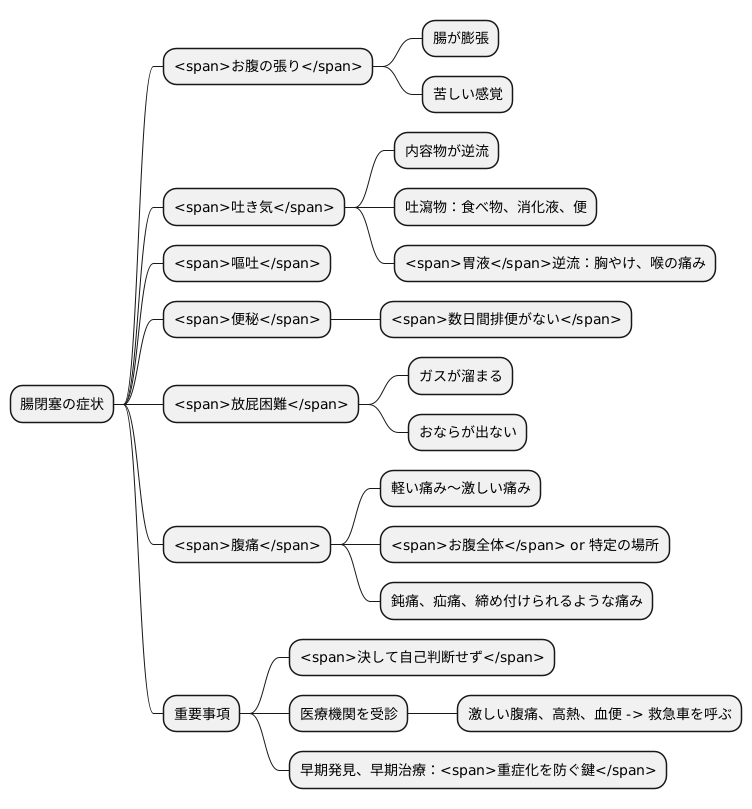

腸閉塞の主な症状は、お腹の張り、吐き気、嘔吐、便秘、放屁困難、そして腹痛です。

まず、腸閉塞になると、腸の中を通る食べ物が詰まってしまい、行き場を失います。そのため、腸は異常に膨らんで張り、苦しい感覚を覚えます。まるで風船のように、腸がパンパンに膨らむ様子を想像してみてください。このお腹の張りは、腸閉塞の初期症状としてよく見られます。

次に、詰まった内容物は、行き場を失うと逆流しようとします。そのため、吐き気を催したり、実際に吐いてしまったりすることがあります。吐瀉物は、詰まった食べ物や消化液、場合によっては便が混ざっていることもあります。また、胃液が逆流すると、胸やけや喉の痛みを感じることもあります。

さらに、腸が詰まっているため、便やガスは当然ながら排出されにくくなります。便秘になり、数日間排便がないこともあります。また、ガスも腸内に溜まり、お腹がさらに張って苦しくなります。おならが出ない、という症状も、腸閉塞の重要なサインです。

そして、腸の膨張や内容物の滞留は、腹痛を引き起こします。最初は軽い痛みでも、徐々に激しくなることがあります。痛みの場所はお腹全体に及ぶこともあれば、特定の場所に集中することもあります。痛みの種類も、鈍痛、疝痛、締め付けられるような痛みなど様々です。

これらの症状が現れた場合は、決して自己判断せず、すぐに医療機関を受診することが重要です。特に、激しい腹痛や高熱、血便などの症状がある場合は、緊急性を要するため、ためらわずに救急車を呼ぶべきです。早期発見、早期治療が、重症化を防ぐ鍵となります。

イレウスとの違い

食べ物が通る道である腸が、何らかの理由で詰まってしまうことを、腸閉塞またはイレウスと呼びます。この二つは、どちらも腸の中身がスムーズに進まなくなるという点では同じですが、原因に違いがあります。

腸閉塞とは、物理的に腸が狭くなったり、完全に塞がったりする状態のことを指します。たとえば、腸がねじれたり、腫瘍ができて道を塞いでしまったり、腸の一部が腸の中に入り込んでしまうなど、目に見える原因で起こります。このような場合、詰まっている場所に直接的な原因があるため、外科的な治療が必要になることもあります。

一方、イレウスという言葉は、腸の動きが悪くなって内容物が停滞する状態全般を指します。原因が機械的な閉塞の場合もあれば、腸自体の動きが悪くなる機能的な麻痺の場合もあります。例えば、お腹の手術後や、腹膜炎などの炎症、あるいは薬の副作用で腸の動きが弱まり、イレウスが起きることがあります。つまり、物理的に詰まっている腸閉塞は、イレウスという大きな分類の中の一つと言えるのです。

腸閉塞とイレウスは、どちらも激しい腹痛や吐き気、嘔吐といった似た症状が現れるため、見た目だけで判断するのは難しいです。しかし、適切な治療を行うためには、原因を正確に特定することが重要です。そのため、医療現場では、まずはイレウスと呼び、その後、レントゲン検査や血液検査、CT検査などを行い、腸閉塞なのか、それとも他の原因によるイレウスなのかを詳しく調べ、最適な治療法を決定します。

原因の特定

腸がふさがる、腸閉塞。その原因を探ることは、適切な処置を行う上でとても大切です。原因を特定するためには、患者さんの状態を様々な角度から詳しく調べることが必要になります。

まず、医師は患者さんとの問診を通して、いつからお腹が痛むのか、どのような痛みか、吐き気や嘔吐はあるか、便の状態はどう変わったか、最近手術を受けた経験はあるかなど、症状や病歴について詳しく聞き取ります。同時に、お腹を触診して、腫れや圧痛、腸の音などを確認します。こうした問診と身体診察は、原因究明の第一歩となります。

さらに詳しい情報を得るためには、様々な検査を行います。血液検査では、炎症の有無や程度、脱水の状態などを把握します。お腹の中の様子を画像で確認するために、レントゲン検査や超音波検査、CT検査なども行います。レントゲン検査では、腸の中にガスが溜まっている様子や腸が膨らんでいる様子を確認することで、腸閉塞の有無や詰まっている場所を推測することができます。超音波検査では、腸の動きや腸の壁の厚さなどを観察し、腸閉塞の原因を探ります。より詳細な画像を得られるCT検査では、腸の断面を詳しく観察することで、腫瘍や炎症、癒着など、腸閉塞の原因となっている部分を特定することができます。場合によっては、内視鏡検査を行い、腸の中を直接観察することもあります。内視鏡検査では、閉塞の原因となっている部分を生体組織検査で詳しく調べることができ、より正確な診断に役立ちます。

このように、様々な検査を組み合わせて行うことで、腸閉塞の原因を特定し、患者さん一人ひとりに合った適切な治療方針を立てることができます。

| 検査方法 | 目的/得られる情報 |

|---|---|

| 問診 | 症状(腹痛の開始時期、痛みの種類、吐き気、嘔吐、便の状態の変化)、病歴(最近の手術経験など) |

| 身体診察(触診) | お腹の腫れ、圧痛、腸の音 |

| 血液検査 | 炎症の有無/程度、脱水状態 |

| レントゲン検査 | 腸内のガス貯留、腸の膨張、腸閉塞の有無、詰まっている場所の推測 |

| 超音波検査 | 腸の動き、腸壁の厚さ |

| CT検査 | 腸の断面の詳細観察、腫瘍、炎症、癒着など原因特定 |

| 内視鏡検査 | 腸内直接観察、生体組織検査による原因特定 |

治療方法

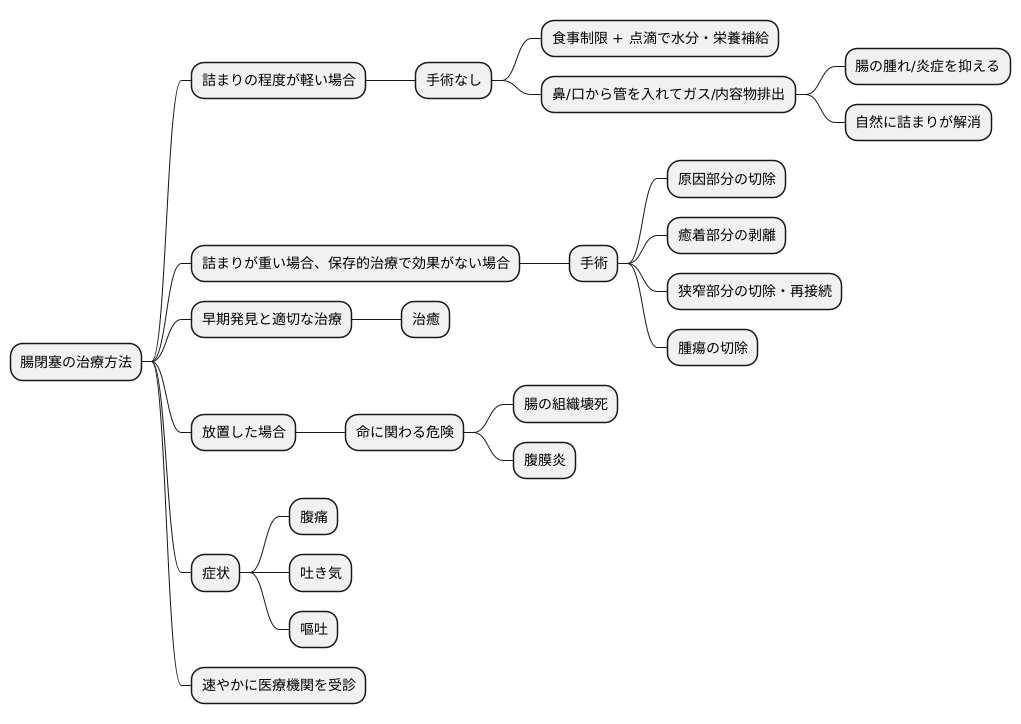

腸閉塞の治療方法は、詰まりの原因や症状の重さによって様々です。まず、詰まりの程度が軽い場合は、手術をせずに治療を行います。具体的には、食事を摂らずに点滴で水分や栄養を補給したり、鼻や口から細い管を入れて腸に溜まったガスや内容物を排出したりします。こうすることで、腸の腫れや炎症を抑え、自然に詰まりが解消されるのを待ちます。

しかし、詰まりが重い場合や、このような保存的な治療で効果が見られない場合は、手術が必要になります。手術では、詰まりの原因となっている部分を切除したり、腸が癒着している部分を剥がしたり、腸が狭くなっている部分を切除して繋ぎ直したりするなどの処置を行います。詰まりの原因が腫瘍の場合は、その腫瘍を切除することもあります。

早期発見と適切な治療を行うことで、多くの場合、腸閉塞は良くなります。しかし、腸閉塞を放置すると、腸の組織が壊死したり、腹膜炎を起こしたりするなど、命に関わる危険があります。そのため、腹痛や吐き気、嘔吐などの症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。自己判断で市販薬を服用するなどせず、必ず医師の診察を受けて適切な治療を受けるようにしましょう。特に高齢の方は、症状が分かりにくい場合もあるので、注意が必要です。

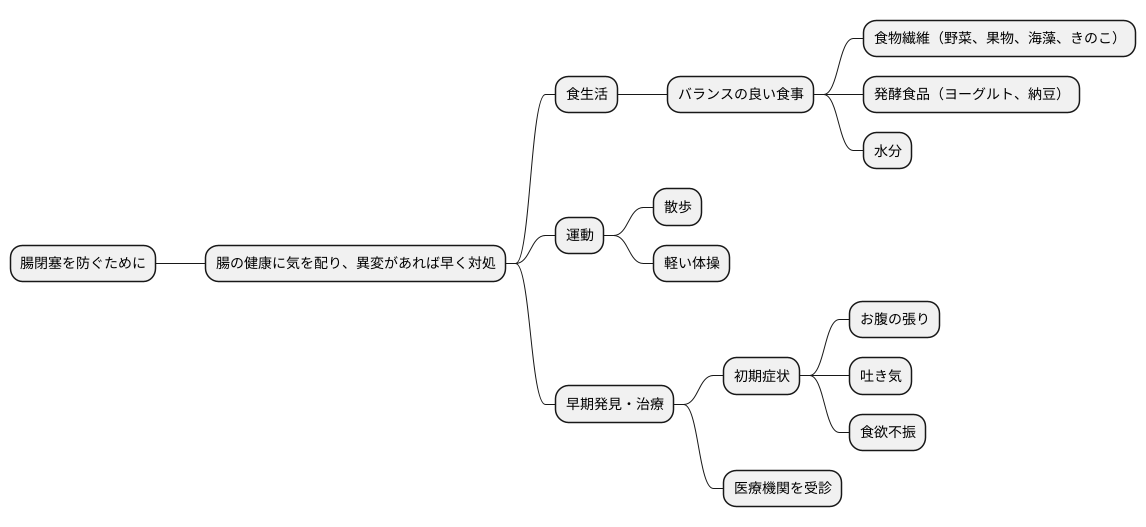

予防と早期発見

腸閉塞は、腸の内容物が詰まってしまうことで起こる病気で、放っておくと命に関わることもあります。それを防ぐには、日頃から腸の健康に気を配り、異変があれば早く対処することが重要です。

まず、毎日の食事は、腸の働きを良くするために欠かせません。色々な種類の食べ物をバランス良く食べることが大切です。特に、野菜や果物、海藻、きのこなどに多く含まれる食物繊維は、腸の動きを活発にし、便通を良くする効果があります。ヨーグルトや納豆などの発酵食品も、腸内環境を整えるのに役立ちます。水分も便を柔らかくするのに必要なので、こまめに摂るようにしましょう。

体を動かすことも、腸の働きを促す効果があります。激しい運動である必要はありません。散歩や軽い体操など、無理なく続けられる運動を日常生活に取り入れてみましょう。

腸閉塞の初期症状は、お腹の張りや軽い吐き気、食欲不振などで、他の病気と間違えやすいです。そのため、「少しお腹が張っているだけ」「食べ過ぎたせいかな」などと軽く考えがちです。しかし、これらの症状が続く場合や、痛みが強くなる場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。早期に発見し、適切な治療を受けることで、重症化を防ぐことができます。

腸閉塞は、普段の生活習慣に気を配り、早期発見を心がけることで予防できる病気です。毎日の食事、適度な運動、そして体の声に耳を傾けることが大切です。少しでも異変を感じたら、ためらわずに医療機関に相談しましょう。健康な毎日を送るために、腸の健康を意識してみて下さい。