ホスピスケア:人生の最終章を支えるケア

介護を学びたい

先生、「ホスピスケア」って、終末期の方だけを対象にしたものなんですか?なんだか、死を待つ場所というイメージがあって、少し怖い感じがするんです…

介護の研究家

なるほど、そう感じる気持ちも分かります。確かに日本では死期が近い方が対象となることが多いですが、ホスピスケアは、必ずしも終末期の方だけを対象にしているわけではないんだよ。病気が治りにくい方や、重い症状を抱えている方、そしてそのご家族の体と心の苦痛を和らげるためのものなんだ。

介護を学びたい

そうなんですか。体だけでなく、心も支えてくれるんですね。でも、具体的にどんなことをしてくれるんでしょうか?

介護の研究家

そうだね。例えば、痛みを和らげるための医療を提供したり、心のケアをしたり、家族の相談に乗ったり、色々な方法で支えてくれるんだ。その内容は、それぞれの人の状態や希望に合わせて決められるんだよ。

ホスピスケアとは。

『ホスピスケア』という言葉について説明します。これは、『介護』や『介助』に関係する用語です。世界保健機関では、体の痛みだけでなく、心のつらさや社会的な苦しみ、魂の悩みを和らげることとされています。これは『緩和ケア』とも呼ばれています。日本では、もうすぐ亡くなる患者さんとその家族の体と心の苦しみを医療スタッフが取り除くという意味で使われています。

ホスピスケアとは

ホスピスケアとは、人生の最終段階を迎えた方々にとって、身体の痛みだけでなく、心の痛みや不安、社会的な問題、そして精神的な苦悩など、様々な苦しみを和らげ、その人らしい最期の時を過ごせるように支える包括的なケアです。

病状の進行を抑えることを目指す治療とは異なり、ホスピスケアは残された時間をどのように過ごすかに重点を置いています。身体の苦痛を和らげる医療はもちろんのこと、心の痛みや不安を取り除くための精神的なケア、家族との関係を良好に保つための社会的な支援、そして、生きる意味や価値を見出すための精神的な支えなど、多角的な面から患者と家族をサポートします。

世界保健機関(WHO)もホスピスケアの重要性を強調しており、身体的、心理的、社会的な苦痛の緩和に加え、生きる意味を見出すための精神的なケアの重要性も指摘しています。

日本では、がん患者など、死期が近い方への医療として広く知られていますが、対象者は特定の病気の方に限られるものではありません。人生の最終段階を迎えた方であれば、誰でもホスピスケアの対象となります。

ホスピスケアは、医師や看護師だけでなく、薬剤師、栄養士、理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカー、ボランティアなど、様々な分野の専門家が連携して、患者と家族一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな支援を提供します。患者が最期まで自分らしく、穏やかに過ごせるように、多職種で協力して寄り添うことが、ホスピスケアの大切な役割です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ホスピスケアの定義 | 人生の最終段階を迎えた方の身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな苦痛を和らげ、その人らしい最期の時を支える包括的なケア |

| 目的 | 残された時間をどのように過ごすかに重点を置き、QOL(生活の質)を高める |

| ケアの内容 | 身体的苦痛緩和、精神的ケア、社会的支援、スピリチュアルケア |

| 対象者 | 人生の最終段階を迎えた方であれば誰でも対象(特定の疾患に限らない) |

| 提供体制 | 医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカー、ボランティアなど多職種連携 |

| WHOの見解 | 身体的、心理的、社会的苦痛の緩和に加え、生きる意味を見出すための精神的なケアの重要性を強調 |

提供されるケアの内容

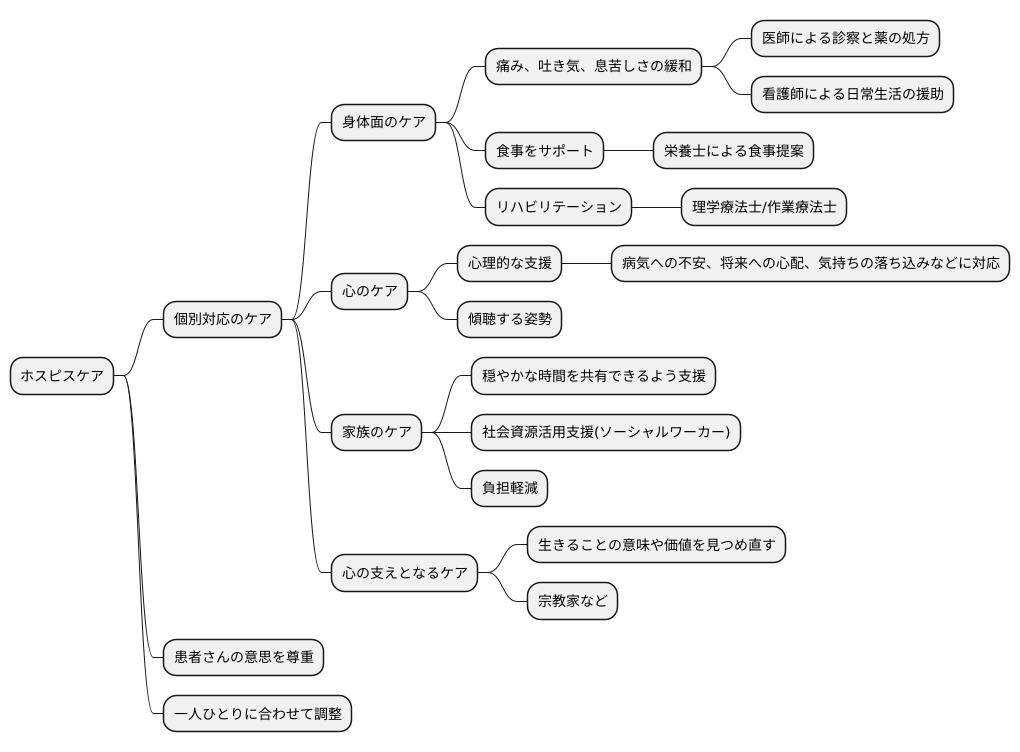

終末期を迎える方々にとって、穏やかで安らかな時間を過ごすことは非常に大切です。ホスピスケアでは、患者さんの身体の状態だけでなく、心や気持ち、そしてご家族の状況も踏まえた様々な個別対応のケアを提供しています。

まず、身体面のケアとしては、痛みや吐き気、息苦しさといった症状を和らげることを目指します。医師による診察と適切なお薬の処方、看護師による丁寧な日常生活のお手伝いを通して、できる限り快適に過ごせるよう努めます。食事面では、栄養士が患者さんの状態に合わせた食べやすい食事を提案し、体力の維持をサポートします。また、必要に応じて、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを行い、身体機能の維持向上を図ります。

心のケアも重要な要素です。病気への不安や将来への心配、気持ちの落ち込みなど、様々な感情に寄り添い、精神的なつらさを和らげるための心理的な支援を行います。患者さんやご家族が安心して気持ちを話せるよう、傾聴する姿勢を大切にしています。

さらに、ご家族との関係を支えることもホスピスケアの大切な役割です。患者さんとご家族が穏やかな時間を共有できるよう、心理社会的なケアを提供します。ソーシャルワーカーは、様々な社会資源の活用を支援し、ご家族の負担軽減を図ります。

人生の最終段階において、生きることの意味や価値を見つめ直す方もいらっしゃいます。宗教家などによる心の支えとなるケアを通して、患者さんが穏やかな気持ちで過ごせるようサポートします。

ホスピスケアでは、これらのケアを患者さんの意思を尊重し、その人らしい生活を送れるよう、一人ひとりに合わせて調整しながら提供しています。残された時間を大切に、自分らしく過ごせるよう、多職種の専門家が心を込めて支えていきます。

ホスピスケアを受ける場所

人生の最終段階における医療とケアであるホスピスケアは、患者さんの希望や状況に合わせて様々な場所で受けることができます。まずは、住み慣れた自宅で最期を迎えたいと願う方に向けて、訪問看護師や訪問診療の医師による医療とケアを自宅で受けることができます。訪問看護師は、病状の観察や療養上の世話、痛みを和らげるケアなどを提供し、訪問診療の医師は、必要な医療行為や薬の処方を行います。

また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホームなどの介護施設においても、ホスピスケアを提供する体制が整いつつあります。これらの施設では、日常生活上の支援を受けながら、医療的なケアも同時に受けることが可能です。施設の職員は、患者さんの身体的なケアだけでなく、精神的な支えにも配慮したケアを提供します。

さらに、ホスピスケアに特化した施設として、ホスピス病棟や緩和ケア病棟があります。これらの病棟は、痛みやその他の症状の緩和に重点を置いた医療とケアを提供することに特化しています。専門の医師や看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカーなどの多職種が連携し、患者さんとその家族を心身両面から支えます。24時間体制で、症状の緩和ケアや精神的なケアを提供することにより、患者さんが穏やかに過ごせるよう支援します。

ホスピスケアを受ける場所は、患者さんの病状や希望、家族の状況、住んでいる地域で利用できるサービスなどを考慮して、医師や看護師、ケアマネジャーなどの専門家と相談しながら、最適な場所を選ぶことが大切です。

| 場所 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 自宅 | 訪問看護師や訪問診療の医師による医療とケア | 住み慣れた環境で最期を迎えたい方に最適 |

| 介護施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホームなど) | 日常生活の支援と医療ケアを同時に提供 | 生活支援を受けながら医療ケアも必要な方に最適 |

| ホスピス病棟/緩和ケア病棟 | 痛みや症状の緩和に重点を置いた医療とケアを提供。多職種連携による心身両面のサポート | 専門的な緩和ケアが必要な方に最適 |

家族への支援

人生の最終段階を迎えた大切なご家族を支えることは、深い愛情と同時に、大きな心身の負担を伴います。看病による疲労や睡眠不足、精神的な不安やストレスは、ご家族の健康にも影響を及ぼす可能性があります。ホスピスケアでは、患者さん本人に向き合うのと同様に、ご家族の皆様への支援も大切に考えています。

ホスピスケアでは、ご家族の状況に合わせて様々な支援を提供しています。例えば、慣れない介護に戸惑うご家族には、看護師や介護士が、身体の洗い方や食事の介助方法、褥瘡(床ずれ)予防のケアなど、具体的な方法を丁寧に指導します。また、患者さんの症状や変化について、ご家族の不安や疑問に寄り添い、医療的な相談にも応じています。

さらに、介護による心身の疲労を少しでも和らげるために、一時的に患者さんのケアを代わりに行うレスパイトケアを提供しています。ご家族はこの時間を利用して、休息を取ったり、用事を済ませたり、気分転換を図ったりすることができます。患者さんの容態が安定している間は、ご家族だけで自宅で過ごせるよう支援も行います。

そして、患者さんが亡くなった後も、悲しみを乗り越えるためのグリーフケアを継続して行います。定期的な面談や個別相談を通して、ご家族の気持ちに寄り添い、悲しみや喪失感と向き合うお手伝いをします。

ホスピスケアは、患者さんとご家族が最期の時間を穏やかに、そして大切に過ごせるように、多角的な面から支援を提供しています。一人で抱え込まずに、いつでもご相談ください。

| 支援内容 | 対象 | 目的 |

|---|---|---|

| 介護指導(身体の洗い方、食事介助、褥瘡予防など) | 慣れない介護に戸惑う家族 | 介護技術の習得 |

| 医療相談(患者さんの症状や変化に関する不安や疑問への対応) | 患者さんの状態を心配する家族 | 不安や疑問の解消 |

| レスパイトケア(一時的な患者ケアの代行) | 介護疲れの家族 | 休息、用事、気分転換 |

| グリーフケア(悲しみへの対応) | 患者さんを亡くした家族 | 悲しみや喪失感への対処 |

利用方法

人生の最終段階における医療とケアの提供を行うホスピスケア。その利用方法についてご説明します。ホスピスケアを利用するには、まず相談することが大切です。相談窓口としては、現在治療を受けている担当の医師、お住まいの地域の包括支援センター、入院中の場合は病院内の相談窓口などが挙げられます。これらの窓口では、ホスピスケアがご自身に適しているのか、利用できるサービスの内容、費用などについて詳しい説明を受けることができます。

担当の医師は、病状や治療の経過を踏まえて、ホスピスケアが必要かどうかを判断する上で重要な役割を担います。具体的なサービス内容や利用できる施設についても、医師から詳しい情報を得ることができます。包括支援センターは、介護や医療、生活に関する様々な相談を受け付けており、ホスピスケアを含めた適切なサービス利用のための調整を行ってくれます。病院の相談窓口も、入院中の患者やその家族からの相談に対応し、スムーズなホスピスケア利用への橋渡しをしてくれます。

また、地域の緩和ケア支援センターも重要な相談窓口です。緩和ケア支援センターは、がん患者やその家族を対象に、緩和ケアに関する情報提供や相談、施設の紹介などを行っています。ホスピスケアも緩和ケアの一環として提供されることが多いため、緩和ケア支援センターに相談することで、ホスピスケアに関する情報や利用可能な施設の情報を得ることができます。これらの窓口に相談することで、ホスピスケアについての理解を深め、安心して利用を検討することができます。人生の最終段階における大切な時間を穏やかに過ごすために、ホスピスケアという選択肢があることを覚えておきましょう。一人で悩まず、まずは気軽に相談してみることが大切です。

| 相談窓口 | 役割 |

|---|---|

| 担当医師 | 病状や治療経過を踏まえ、ホスピスケア必要性の判断、サービス内容・施設情報の提供 |

| 包括支援センター | 介護・医療・生活相談受付、ホスピスケア含む適切なサービス利用調整 |

| 病院相談窓口 | 入院患者と家族の相談対応、スムーズなホスピスケア利用への橋渡し |

| 地域の緩和ケア支援センター | がん患者と家族対象、緩和ケア情報提供・相談、施設紹介、ホスピスケア情報提供 |

まとめ

人生の終わりが近づいた時、穏やかに、そして自分らしく過ごしたいと願うのは自然なことです。そのような時、支えとなるのがホスピスケアです。ホスピスケアとは、人生の最終段階にある方と、そのご家族の生活の質を高めるための包括的なケアを指します。

身体の痛みを取り除くことはもちろんのこと、心の痛み、社会的な問題、精神的な苦しみなど、様々な苦痛を和らげ、その人らしく最期まで生き抜くことを支援します。具体的には、医師や看護師といった医療スタッフだけでなく、多職種の専門家が連携して対応します。例えば、薬剤師が適切な薬の調整を行い、理学療法士が身体の機能維持を支援し、社会福祉士が社会的な問題の解決をサポートします。さらに、心のケアを行うカウンセラーや、宗教的な支援を行う聖職者などもチームに加わることがあります。それぞれの専門家が患者さんとご家族に寄り添い、様々なサービスを提供することで、心身ともに支えとなるのです。

ホスピスケアを受ける場所は、自宅、病院、介護施設など様々です。患者の希望や状況に合わせて、最適な場所を選ぶことができます。自宅で最期を迎えたいという方には、訪問看護や訪問診療などのサービスを通して、住み慣れた環境で過ごせるよう支援します。病院や介護施設では、24時間体制でケアを受けられるという安心感があります。

人生の最終章を穏やかに過ごすために、ホスピスケアという選択肢があることを知っておくことは大切です。もし、ご自身やご家族がホスピスケアを必要とする状況になったら、ためらわずに専門家に相談してみましょう。人生の最終段階をどのように過ごしたいのか、ご家族と話し合い、自分らしい選択をするためにも、ホスピスケアについての理解を深めておきましょう。

| ホスピスケアの目的 | 人生の最終段階にある方とご家族の生活の質を高める |

|---|---|

| ケアの内容 | 身体の痛み、心の痛み、社会的問題、精神的な苦しみなど、様々な苦痛を和らげ、その人らしく最期まで生き抜くことを支援 |

| ケア提供者 | 医師、看護師、薬剤師、理学療法士、社会福祉士、カウンセラー、聖職者など多職種の専門家が連携 |

| ケアの場所 | 自宅、病院、介護施設など、患者の希望や状況に合わせて選択可能 |

| ケアの選択 | 人生の最終章を穏やかに過ごすための選択肢として、自分らしい選択をするためにホスピスケアについて理解を深める |