溶血性貧血:知っておきたい基礎知識

介護を学びたい

先生、「溶血性貧血」ってよく聞くんですけど、一体どんな病気なんですか?

介護の研究家

いい質問だね。「溶血性貧血」とは、赤血球が壊れることで起きる貧血のことだよ。通常、赤血球は体内で古くなると壊されるんだけど、「溶血性貧血」は、赤血球が早く壊れすぎてしまうんだ。

介護を学びたい

そうなんですね。赤血球が壊れやすいと、貧血になるんですね。でも、どうして赤血球が壊れやすくなるんですか?

介護の研究家

原因はいくつかあるんだけど、生まれつき赤血球が壊れやすい体質の場合や、免疫の異常、薬の影響などで赤血球が壊れやすくなる場合があるんだよ。また、赤血球自身の性質が変化して壊れやすくなることもあるんだ。

溶血性貧血とは。

「介護」と「介助」について、ここでは『溶血性貧血』という用語を説明します。溶血性貧血とは、体内で赤血球が壊れる現象(溶血)が異常に進んでしまう病気です。この貧血には、生まれつき持っている場合(先天性)と、後から発症する場合(後天性)の二つの種類があります。後天性の溶血性貧血の原因としては、免疫の異常や、もって生まれた赤血球の性質、または薬などの影響が考えられています。

溶血性貧血とは

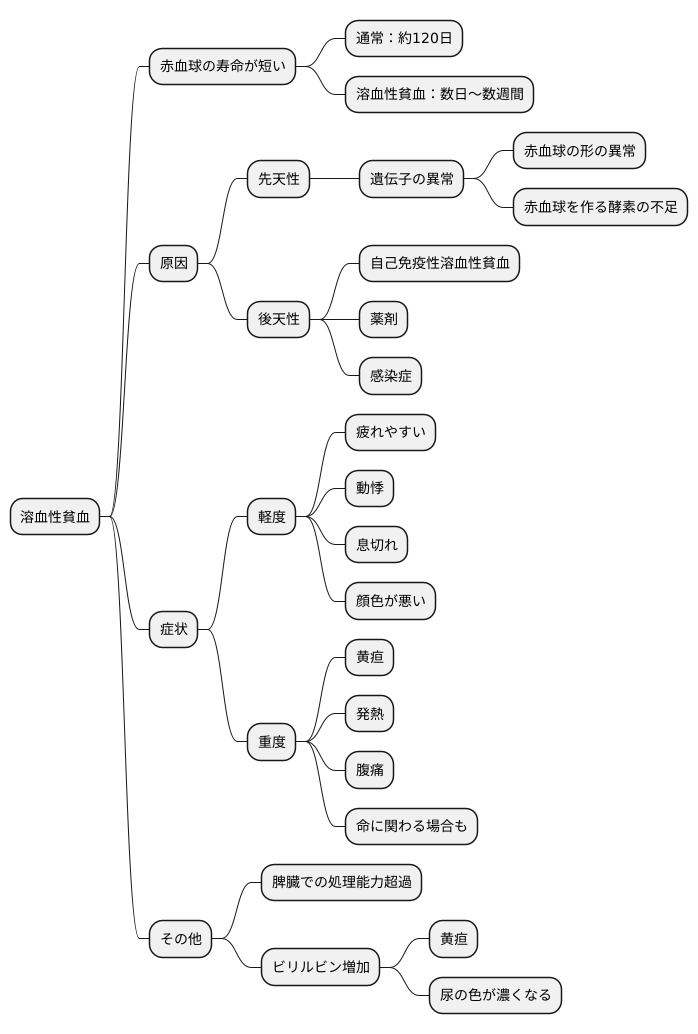

溶血性貧血とは、体の中の赤血球が通常よりも早く壊れてしまうことで起きる貧血です。赤血球は、肺から体全体の組織へ酸素を運ぶ大切な役割を担っています。この赤血球が壊れることを溶血といい、溶血が進むと体中に酸素が十分に届かなくなり、様々な症状が現れます。

健康な人の赤血球の寿命は約120日ですが、溶血性貧血になるとこの寿命が数日~数週間と極端に短くなります。通常、古くなった赤血球は主に脾臓で処理されますが、溶血性貧血では赤血球が壊れるスピードが速すぎるため、脾臓での処理が追いつかなくなります。すると、壊れた赤血球からビリルビンという黄色い色素が増え、血液中に溜まって皮膚や白目が黄色くなる黄疸が出たり、尿の色が濃くなるといった症状が現れます。

溶血性貧血の原因は大きく分けて生まれつき持っている体質による先天性と、後から何らかの原因で発症する後天性の2種類があります。先天性溶血性貧血は、遺伝子の異常により赤血球の形が異常になったり、赤血球を作るのに必要な酵素が不足していたりするなどの理由で赤血球が壊れやすくなっています。後天性溶血性貧血は、自分の免疫系が誤って自分の赤血球を攻撃してしまう自己免疫性溶血性貧血や、特定の薬剤や感染症などが原因で赤血球が壊れることがあります。

溶血性貧血の症状は、貧血の程度や原因によって様々です。軽い場合は自覚症状が全くないこともありますが、疲れやすい、動悸、息切れ、顔色が悪いなどの症状が現れることがあります。重症になると黄疸、発熱、腹痛などを伴い、最悪の場合は命に関わることもあります。そのため、早期発見と適切な治療が非常に重要です。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、検査を受けるようにしましょう。

主な症状

溶血性貧血の主な症状は、血液の不足が原因で現れる、貧血によくある症状と似ています。具体的には、顔色が悪くなる、疲れやすい、心臓がドキドキする、息が苦しい、ふらふらする、頭が痛いといったものがあります。これは、体中に酸素を運ぶ役割を持つ赤い血球が不足するために起こります。

さらに、溶血性貧血に特有の症状として、皮膚や白目が黄色くなる黄疸、皮膚のかゆみ、ひだりの肋骨の下あたりにある脾臓が腫れるといった症状が現れることもあります。

黄疸は、壊れた赤血球からビリルビンという黄色い色素が作られ、血液中に増えることで起こります。このビリルビンが皮膚や白目に蓄積すると、黄色く見えるようになります。

皮膚のかゆみは、このビリルビンが皮膚に溜まることで引き起こされます。かゆみの程度は人によって様々ですが、強い場合は生活に支障をきたすこともあります。

脾臓は、古くなった赤血球を壊す役割を担っています。溶血性貧血では、壊れる赤血球の量が増えるため、脾臓はいつもより多くの赤血球を処理しなければなりません。このため、脾臓に負担がかかり、腫れてしまうことがあります。脾臓が腫れると、左の肋骨の下あたりに痛みや違和感を感じることがあります。

これらの症状に心当たりがある場合は、早めに病院で診察を受け、適切な検査を受けることが大切です。自己判断で放置せず、専門家の適切な診断と治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、健康を維持することができます。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 顔色が悪くなる、疲れやすい、心臓がドキドキする、息が苦しい、ふらふらする、頭が痛い | 血液の不足による貧血の症状。酸素を運ぶ赤血球が不足するために起こる。 |

| 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる) | 壊れた赤血球からビリルビンが作られ、血液中に増加し、皮膚や白目に蓄積することで起こる。 |

| 皮膚のかゆみ | ビリルビンが皮膚に溜まることで引き起こされる。 |

| 脾臓の腫れ | 壊れる赤血球の増加により、脾臓の負担が増加し、腫れが生じる。 |

先天性と後天性

血液の病気である溶血性貧血は、生まれつき発症しているか、生まれてから後に発症しているかで、先天性と後天性の二つの種類に分けられます。先天性溶血性貧血は、親から受け継いだ遺伝子の異常によって、血液中の赤い細胞である赤血球が壊れやすい状態です。生まれたときから既に赤血球に異常があり、遺伝性球状赤血球症やサラセミアといった病気が代表的です。これらの病気では、赤血球の形が球状に近くなっていたり、赤血球の中にあるヘモグロビンの構造が異常であったりするため、赤血球がもろく、壊れやすくなっています。

一方、後天性溶血性貧血は、生まれた後に、何らかの原因で赤血球が壊れやすくなった状態です。その原因は様々で、自分の免疫の仕組みが誤って自分の赤血球を攻撃してしまう自己免疫疾患や、細菌やウイルスによる感染症、薬の影響、体に害のある物質である毒素などが考えられます。例えば、免疫の働きが自分の赤血球を異物と見なして攻撃してしまう自己免疫性溶血性貧血や、マラリアなどの感染症によって赤血球が破壊される場合があります。また、ある種の薬が原因で溶血性貧血が起こることもあります。先天性と後天性では、原因が異なるため治療方法も異なってきます。そのため、まずは原因をしっかりと突き止める精密な診断が何よりも大切です。

| 種類 | 原因 | 代表的な病気 | 赤血球の状態 |

|---|---|---|---|

| 先天性溶血性貧血 | 遺伝子の異常 | 遺伝性球状赤血球症、サラセミア | 赤血球の形が球状、ヘモグロビンの構造異常で、もろく壊れやすい |

| 後天性溶血性貧血 | 自己免疫疾患、感染症(細菌、ウイルス)、薬の影響、毒素 | 自己免疫性溶血性貧血、マラリア | 壊れやすい |

検査と診断

血液の検査は、赤血球が壊れる病気、溶血性貧血を見つけるためにとても大切です。血液検査では、色々な項目を調べます。まず、赤血球の数、ヘモグロビンという赤い色素の量、そしてヘマトクリットと呼ばれる赤血球の体積の割合を測って、貧血の度合いをみます。さらに、溶血、つまり赤血球の破壊が起きているのか、そしてその原因を探るため、いくつかの検査を追加します。

網赤血球という、まだ十分に育っていない赤血球の数を調べます。もし、赤血球の破壊が盛んなら、網赤血球は多くなります。顕微鏡で赤血球の形も観察します。まるい形になったり、鎌のような形になったりしていないか、変わった形がないかを確認します。

ビリルビンという物質は、赤血球が壊れる時に出るものなので、溶血が進むと血液中のビリルビンが増えます。逆に、ハプトグロビンという物質は、血液の中に流れ出たヘモグロビンとくっつく性質があります。そのため、溶血が起こるとハプトグロビンは減ってしまいます。

クームス試験という検査は、自分の体の免疫が自分の赤血球を攻撃してしまう、自己免疫性溶血性貧血かどうかを調べるためのものです。これらの検査結果を合わせて、溶血性貧血かどうかを最終的に判断します。さらに詳しい検査が必要な場合は、骨の中にある骨髄を調べたり、遺伝子の検査をすることもあります。

| 検査項目 | 目的 | 結果と解釈 |

|---|---|---|

| 赤血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット | 貧血の度合いを測る | 低い値は貧血を示唆 |

| 網赤血球数 | 赤血球の破壊の程度を調べる | 多い場合は赤血球破壊が盛ん |

| 赤血球の形 | 異常な形態の有無を確認 | 球状、鎌状など変化があれば異常 |

| ビリルビン | 赤血球破壊の指標 | 増加は溶血を示唆 |

| ハプトグロビン | 赤血球破壊の指標 | 減少は溶血を示唆 |

| クームス試験 | 自己免疫性溶血性貧血の診断 | 陽性反応は自己免疫が関与している可能性を示唆 |

治療方法

血液が壊れやすい、溶血性貧血の治療は、その原因や症状の重さによって様々です。症状が軽い場合は、特に何もせずに、経過を見るだけで済む場合もあります。しかし、症状が中程度以上になると、薬を使ったり、輸血が必要になることもあります。薬による治療では、副腎皮質ステロイド薬や免疫抑制剤といった薬がよく使われます。これらの薬は、体の免疫の働きを抑えることで、赤血球が壊されるのを防ぎます。

症状が重い場合や薬が効かない場合は、輸血が必要になります。輸血によって、足りなくなった赤血球を補い、体への酸素供給を良くします。また、ひ臓が腫れている場合や、ひ臓が赤血球破壊の主な場所になっている場合は、ひ臓を取り除く手術を行うこともあります。ひ臓を取り除くことで、赤血球の破壊を抑え、貧血の症状を良くすることができます。

生まれつき血液が壊れやすい、先天性溶血性貧血の中には、根本的な治療法がない場合もあります。その場合でも、症状を抑えるための治療が行われます。それぞれの患者さんの状態に合わせて、最適な治療法を選ぶことが大切です。定期的な通院と医師との相談を続けることで、病状を管理し、生活の質を高く保つように心がけましょう。貧血によるだるさや息切れなどの症状が現れたら、我慢せずに医師に相談することが重要です。また、普段からバランスの良い食事と十分な休息を心がけ、健康管理に努めることも大切です。

| 症状の重さ | 治療法 | 詳細 |

|---|---|---|

| 軽い | 経過観察 | 特に何もせず、経過を見る |

| 中程度以上 | 薬物療法、輸血 | 副腎皮質ステロイド薬や免疫抑制剤 赤血球の補充、酸素供給 |

| 重い、薬が効かない | 輸血、脾臓摘出手術 | 赤血球の補充、酸素供給 赤血球破壊の抑制 |

| 先天性溶血性貧血 | 対症療法 | 根本的な治療がない場合も症状を抑える治療 |