機能回復訓練で豊かな生活を

介護を学びたい

先生、「機能回復訓練」って、介護と介助のどちらに関係があるんですか?両方ですか?

介護の研究家

良い質問ですね。機能回復訓練は、主に「介助」に関係が深いです。介助は、その人が自分で出来ることを増やすため、または出来るようにするためにサポートすることです。機能回復訓練はまさに、失われた機能の回復や残された機能の活用を目指した訓練なので、介助の重要な要素となります。

介護を学びたい

なるほど!じゃあ、介護では「機能回復訓練」はしないんですか?

介護の研究家

そういうわけではありません。介護の中でも、日常生活動作の訓練などを通して機能回復を目指すことはあります。ただし、介護の主な目的は、日常生活のサポートや精神的なケアなど、生活全般の支援です。機能回復訓練はあくまで、その人のできることを増やすための手段の一つとして、介護の中に含まれる場合があると考えてください。

機能回復訓練とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「機能回復訓練」について説明します。「機能回復訓練」とは、病気や怪我、あるいは年をとることによって弱ってしまった体の機能を取り戻すための訓練です。理学療法士や作業療法士といった専門家の指導のもとで行われます。「リハビリテーション」の一種であり、最終的には、自分自身で生活できる能力を高め、何不自由なく日常生活を送れるようになることを目指します。

主な訓練内容としては、麻痺(まひ)からの回復を目指す「運動療法」や「機能的作業療法」、また、機能障害が治らない場合に行う、残っている健康な体の部分を鍛えるための「日常生活動作訓練」などがあります。

具体的な例としては、理学療法士の指導による、歩く練習、関節の動く範囲を広げる練習、筋肉を強くする練習、バランス感覚を良くする練習などがあります。また、作業療法士の指導による、編み物、折り紙、楽器の演奏、書道、生け花など、頭を使う活動を通して行う訓練もあります。

機能回復訓練とは

機能回復訓練とは、病気やけが、年を重ねることなどによって衰えてしまった体の働きを、再び良くするための訓練のことです。病気やけがをした後、あるいは加齢に伴い、以前のように体を動かせなくなったり、日常生活での動作が難しくなったりすることがあります。このような場合に、機能回復訓練を行うことで、再び自分の力で生活できるようになること、つまり自立した生活を取り戻すことを目指します。

機能回復訓練は、体の動きの専門家である理学療法士や、日常生活動作の専門家である作業療法士といった専門家の指導のもとで行われます。一人ひとりの体の状態や、生活における困りごとはそれぞれ異なるため、訓練内容も十人十色です。専門家は、個々の状態を丁寧に評価し、その人に合った訓練プログラムを作成します。そして、その人に合わせた目標を設定し、無理のないように段階を踏んで訓練を進めていきます。

機能回復訓練の目的は、単に体の動きを良くすることだけではありません。再び歩けるようになる、食事や着替えを自分でできるようになるといった身体機能の回復はもちろん重要ですが、最終的には、その人らしい生活、より質の高い生活を送れるように支援していくことが大切です。そのため、訓練プログラムは、日常生活で実際に困っている動作の改善に重点を置いたものとなります。例えば、階段の上り下りが難しい人には、階段昇降の練習を重点的に行ったり、料理がしたい人には、包丁を使う練習や材料を切る練習を取り入れたりします。

機能回復訓練を通じて、以前のように体を動かせるようになるだけでなく、日々の生活をいきいきと送れるようになることが期待されます。そして、自立した生活を送ることで、自信を取り戻し、社会とのつながりも深まるなど、様々な効果が期待できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 機能回復訓練とは | 病気やけが、加齢によって衰えた体の働きを良くするための訓練 |

| 目的 |

|

| 実施者 | 理学療法士、作業療法士などの専門家 |

| 訓練内容 | 個々の状態や困りごとに合わせたオーダーメイドプログラム (例: 階段昇降練習、料理動作練習など) |

| 効果 |

|

訓練の種類

機能回復を目指すための訓練には、様々な種類があります。大きく分けて運動療法と日常生活動作訓練、そして作業療法があります。

まず、運動療法は、身体の動きを取り戻すための訓練です。病気や怪我で動きが悪くなった関節を、滑らかに動かせるようにする訓練や、弱ってしまった筋肉を鍛えて力を強くする訓練、そして、倒れやすい、ふらつきやすいといったバランスの問題を改善する訓練など、その人に合った方法で行います。

次に、日常生活動作訓練は、文字通り日常生活で行う動作を練習する訓練です。食事を自分で食べられるように、服を自分で着られるように、お風呂に一人で入れるように、トイレに一人でいけるように、といった基本的な動作をスムーズに行えるように練習します。

最後に、作業療法は、編み物、折り紙、楽器の演奏、書道、生け花など、手先や頭を使う活動を通じて、心身ともに健康な状態に近づけることを目指す訓練です。作業療法士の指導のもと、これらの活動に取り組むことで、身体機能の回復だけでなく、集中力や記憶力といった認知機能の向上、意欲の向上や心の安定といった精神的な健康にも良い影響を与えることが期待できます。

これらの訓練は、組み合わせて行われることが多く、一人ひとりの状態に合わせて、最適な方法が選択されます。定期的な訓練によって、身体機能の回復を促し、より自立した生活を送れるように支援します。

| 訓練の種類 | 目的 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 運動療法 | 身体の動きを取り戻す |

|

個人の状態に合わせた身体機能の回復 |

| 日常生活動作訓練 | 日常生活で行う動作の練習 |

|

基本的な動作をスムーズに行えるようにする |

| 作業療法 | 心身ともに健康な状態に近づける |

|

|

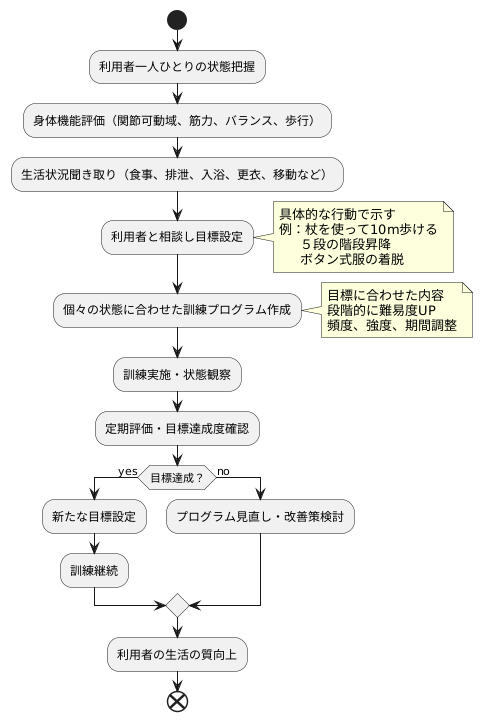

訓練の進め方

訓練は、利用者一人ひとりの状態を把握することから始まります。まず、身体機能の評価を行います。具体的には、関節の可動域や筋力、バランス能力、歩行能力などを調べます。同時に、日常生活の中でどのような動作が難しいか、どのようなことに困っているのかなど、生活状況についても詳しく聞き取りを行います。例えば、食事、排泄、入浴、更衣、移動などの動作について、どの程度自分で行えるのか、介助が必要な場合はどのような介助が必要なのかなどを確認します。

これらの評価に基づいて、利用者と相談しながら具体的な目標を設定します。目標は、「一人で歩けるようになる」といった漠然としたものではなく、「杖を使って10メートル歩けるようになる」「5段の階段を昇り降りできるようになる」「ボタン式の服を一人で着脱できるようになる」など、具体的な行動で示されることが重要です。目標を設定することで、利用者のモチベーションを高め、訓練の効果を上げることができます。また、目標の達成度を客観的に評価することも容易になります。

目標が設定されたら、個々の状態に合わせた訓練プログラムを作成します。身体機能の向上を目指すもの、日常生活動作の改善を目指すものなど、目標に合わせた内容にします。プログラムは、段階的に難易度を上げていくことが大切です。最初は簡単な動作から始め、徐々に難しい動作に挑戦していくことで、利用者の自信を育み、モチベーションを維持することができます。また、訓練の内容だけでなく、訓練の頻度や強度、期間も個々の状態に合わせて調整します。

訓練中は、利用者の状態を注意深く観察し、必要に応じてプログラムを修正します。また、定期的に評価を行い、目標の達成度を確認します。目標が達成された場合は、新たな目標を設定し、訓練を継続します。目標が達成できない場合は、プログラムの内容や進め方を見直し、改善策を検討します。訓練を通して、利用者の生活の質の向上を目指します。

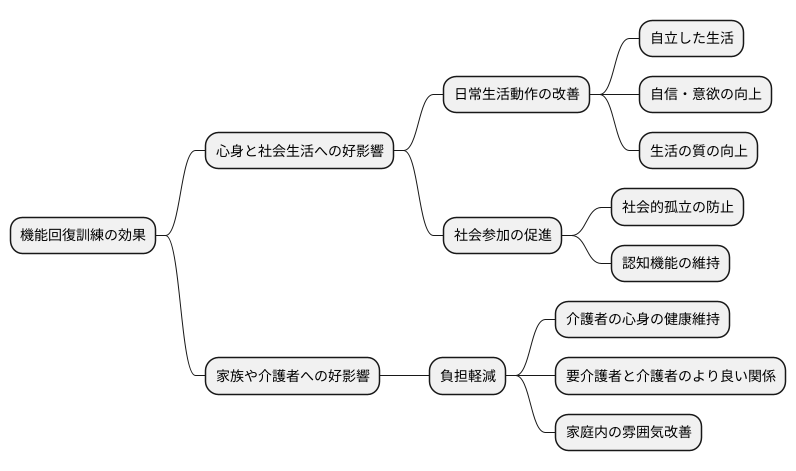

訓練の効果

機能回復訓練は、身体機能の回復という直接的な効果だけでなく、心身と社会生活の様々な面に良い影響を与えます。訓練を通して、日常生活動作の改善が見込めます。例えば、食事や着替え、トイレへの移動、入浴といった動作がスムーズに行えるようになることで、一人で生活できる範囲が広がり、自立した生活を送ることができるようになります。これまで介助が必要だった動作が自分でできるようになることで、自信を取り戻し、意欲の向上に繋がります。何事にも前向きに取り組む姿勢が生まれることで、生活の質の向上も期待できます。

また、機能回復訓練は社会参加を促す効果もあります。身体機能の向上により、外出や人との交流がしやすくなることで、社会的なつながりを築きやすくなります。社会との関わりを持つことで、社会的な孤立を防ぎ、心身ともに健康な状態を保つことができます。人と話す機会が増えることで、認知機能の維持にも繋がることがあります。

さらに、機能回復訓練は家族や介護者の負担軽減にも繋がります。要介護者の自立度が向上することで、介護にかかる時間や労力が軽減されます。介護負担が軽くなることで、介護者自身の心身の健康を保ちやすくなり、要介護者と介護者のより良い関係を築くことに繋がります。結果として、家庭内の雰囲気も明るくなることが期待できます。このように、機能回復訓練は、本人だけでなく、周囲の人々にも良い影響を与えるとともに、心身ともに健康な生活を送る上で重要な役割を果たします。

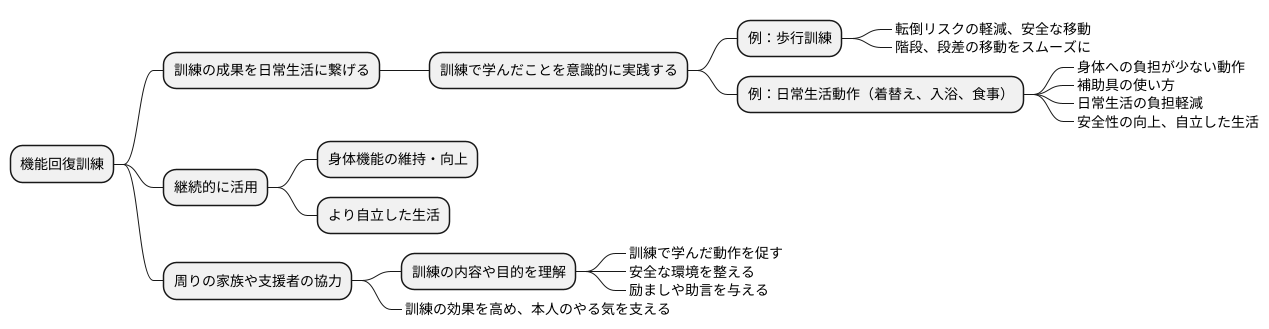

生活への活用

機能回復訓練は、日常生活の質を向上させるための大切な一歩です。しかし、訓練で身につけた技術や知識を、実際に生活の中で活かさなければ、その効果は十分に発揮されません。訓練の成果を日常生活に繋げるためには、訓練で学んだことを意識的に実践することが重要となります。

例えば、歩行訓練では、正しい姿勢や歩幅、体重移動などを学びます。これらのポイントは、日常生活での歩行にも大きく関わってきます。訓練で学んだ正しい歩き方を意識して歩くことで、転倒のリスクを減らし、より安全に移動することができます。また、階段の上り下りや、段差のある場所での歩行も、訓練で学んだことを活かすことで、スムーズに行うことができるようになります。

着替えや入浴、食事などの日常生活動作も、機能回復訓練で改善を図ることができます。訓練では、身体への負担が少ない動作や、補助具の使い方などを学びます。これらの技術を日常生活に取り入れることで、動作が楽になり、日常生活の負担を軽減することができます。例えば、椅子に座って服を着替える、滑り止めマットを使う、手すりを使うといった工夫は、安全性を高め、自立した生活に繋がります。

継続は力なりという言葉があるように、訓練で得られた知識や技術を継続的に活用することが大切です。日常生活の中で意識的に訓練の成果を活かすことで、身体機能の維持・向上に繋がり、より自立した生活を送ることができます。

周りの家族や支援者の協力も重要です。家族や支援者は、訓練の内容や目的を理解し、日常生活の中で適切なサポートを行う必要があります。例えば、訓練で学んだ動作を促す、安全な環境を整える、励ましや助言を与えるといったサポートは、訓練の効果を高め、本人のやる気を支える上で大きな役割を果たします。家族や支援者と協力して、日常生活の中で訓練の成果を活かしていきましょう。

まとめ

機能回復訓練は、私たちの生活を取り戻し、より豊かな日々を送るための大切な取り組みです。単に身体機能を回復させるだけでなく、日常生活における自立度を高め、社会とのつながりを深め、介護を必要とする方の負担を軽くするなど、様々な良い効果をもたらします。

加齢や病気、怪我などによって身体機能が低下すると、今まで出来ていた簡単な動作が難しくなり、日常生活に支障をきたすことがあります。着替えや食事、トイレへの移動といった基本的な動作でさえ、困難になる場合もあります。このような状態を改善し、再び自分の力で生活できるようになるために、機能回復訓練は重要な役割を担います。

機能回復訓練では、医師や理学療法士、作業療法士などの専門家が、個々の状態に合わせて適切なプログラムを作成します。身体機能の評価に基づき、筋力トレーニングや柔軟体操、日常生活動作訓練など、それぞれの状態に合わせたメニューで訓練を行います。専門家の指導のもと、安全かつ効果的に機能回復を目指します。

訓練によって得られた成果を維持し、日常生活で活かすためには、継続的な努力が欠かせません。訓練で学んだ運動や動作を、自宅でも毎日続けることが大切です。また、周りの家族や友人、介護者など周囲の理解と協力も重要です。励ましやサポートがあれば、訓練を続けるモチベーションを維持しやすくなります。

機能回復訓練は、決して楽な道のりではありません。しかし、諦めずに努力を続けることで、身体機能の回復だけでなく、自信を取り戻し、より生き生きとした生活を送ることができるようになります。周りの人々の支えも得ながら、積極的に機能回復訓練に取り組み、豊かな人生を送りましょう。

| 目的 | 内容 | 実施者 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 生活の質の向上、日常生活の自立度向上、社会参加、介護負担の軽減 | 筋力トレーニング、柔軟体操、日常生活動作訓練など | 医師、理学療法士、作業療法士などの専門家 | 個々の状態に合わせたプログラム、安全かつ効果的な訓練 |

| 身体機能の回復、日常生活の自立 | 自宅での継続的な運動、動作の実践 | 本人、家族、友人、介護者 | 継続的な努力、周囲の理解と協力 |