気管内挿管:命を守るための大切な処置

介護を学びたい

先生、「気管内挿管」って、よく聞く言葉ですが、介護と介助の場面でどう違うんですか?どちらも喉に管を入れるんですよね?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも管を体に入れる操作ですが、目的が違うんですよ。介護における気管内挿管は、主に痰の吸引や呼吸の補助といった、比較的長期的な生活の質の向上を目的としています。一方、介助における気管内挿管は、緊急時の救命処置、つまり窒息の回避や人工呼吸を行うために行われます。だから、挿管するタイミングや、管理の方法も変わってきます。

介護を学びたい

なるほど。つまり、介護では生活を楽にするため、介助では命を助けるために行うということですね。でも、挿管する管の種類も同じなんですか?

介護の研究家

基本的には同じような管を使いますが、状況に応じて太さや材質が異なる場合もあります。また、挿管後の管理も、介護の場合は定期的なケアや清潔の維持が中心ですが、介助の場合は、生命維持装置への接続など、より高度な医療行為が必要になります。挿管は高度な技術なので、目的や状況に応じて適切な処置を行うことが重要です。

気管内挿管とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、「気管内挿管」について説明します。気管内挿管とは、呼吸の通り道を確保するための緊急の処置方法です。

挿管とは何か

挿管とは、呼吸がうまくできない状態にある人のために、空気が通る道(気道)を確保し、肺に直接空気を送り込んだり、体の中に溜まった痰や異物を取り除いたりするための医療行為です。口や鼻から細い管(チューブ)を挿入し、喉を通って気管まで届くようにします。この管を通して、人工呼吸器という機械で肺に空気を送り込むことができます。

挿管が必要となるのは、主に自力で呼吸することが困難な場合です。たとえば、大きなけがや病気、手術などで意識を失っている場合や、肺炎などの呼吸器の病気で呼吸が苦しくなった場合などが挙げられます。また、全身麻酔をかける際にも、呼吸を助けるために挿管が行われます。

挿管は、命に関わるような緊急性の高い処置です。一刻を争う状況で行われることも多く、処置のタイミングが生死を分ける場合もあります。適切なタイミングで迅速に挿管を行うことで、救命の可能性が大きく高まります。そのため、高度な技術と豊富な知識を持つ医師や看護師などの医療従事者が、慎重かつ迅速に行います。

挿管中は、管がずれたり詰まったりしないように、細心の注意を払って管理する必要があります。また、人工呼吸器の設定も、患者さんの状態に合わせて適切に調整しなければなりません。挿管は、患者さんの命を守る上で非常に重要な医療行為であり、医療現場において欠かすことのできない技術の一つです。患者さんが自力で呼吸できるようになるまで、あるいは呼吸の補助が必要なくなるまで、挿管は続けられます。そして、状態が安定すれば、管は慎重に取り除かれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 挿管とは | 呼吸がうまくできない人の気道確保、肺への空気送達、痰や異物の除去のための医療行為 |

| 挿管の対象 | 自力呼吸が困難な人 ・大きなけがや病気、手術などで意識を失っている場合 ・肺炎などの呼吸器の病気で呼吸が苦しくなった場合 ・全身麻酔をかける際 |

| 挿管の緊急性 | 命に関わる緊急性の高い処置。 適切なタイミングで迅速に行うことで救命の可能性が大きく高まる。 |

| 挿管中の管理 | 管がずれたり詰まったりしないよう細心の注意が必要。 人工呼吸器の設定も患者状態に合わせて適切に調整。 |

| 挿管の期間 | 患者が自力呼吸できるようになるまで、あるいは呼吸の補助が必要なくなるまで。 |

挿管が必要なケース

息の通り道である気管に管を入れることを挿管と言いますが、これは自力で呼吸をするのが難しい時に、呼吸を助けるために行います。どのような場合に挿管が必要になるのか、いくつか例を挙げて説明します。まず、肺の病気がひどい時です。例えば、肺炎が重症化したり、喘息発作がひどい時などには、肺に十分な酸素を取り込むことができなくなります。このような場合、挿管をして人工呼吸器につなぐことで、呼吸を助けます。次に、心臓が止まってしまった時です。心臓が止まると、全身に血液が送られなくなり、酸素も運ばれなくなります。この時も挿管を行い、人工呼吸器で酸素を送り込みます。また、意識がない時も挿管が必要になります。意識がないと、自分で呼吸をすることが難しく、窒息する危険性があります。さらに、事故などで大きな怪我をした時も、挿管が必要になることがあります。怪我によって呼吸をするための筋肉が損傷したり、肺が傷ついたりすると、自力で呼吸をするのが難しくなるからです。そして、手術の時も挿管を行います。全身麻酔をかけると、呼吸が止まってしまうため、挿管をして人工呼吸器で呼吸管理を行います。その他にも、食べ物などが誤って気管に入ってしまう誤嚥の危険性が高い時や、呼吸をするための筋肉が麻痺している時などにも、挿管が必要になります。挿管が必要な状況は、命に関わる重大な事態であることがほとんどです。そのため、医師は患者さんの様子をしっかりと見て、すぐに適切な処置ができるように備えています。少しでも呼吸に異常が見られた場合は、ためらわずに医師に相談することが大切です。

| 挿管が必要な場合 | 説明 |

|---|---|

| 肺の病気がひどい時 | 肺炎の重症化、喘息発作など、肺に十分な酸素を取り込めない場合に、人工呼吸器につなぐ。 |

| 心臓が止まってしまった時 | 全身に血液と酸素が送られなくなるため、人工呼吸器で酸素を送り込む。 |

| 意識がない時 | 自力で呼吸することが難しく、窒息の危険性があるため。 |

| 事故などで大きな怪我をした時 | 呼吸筋の損傷や肺の損傷で、自力呼吸が困難になるため。 |

| 手術の時 | 全身麻酔で呼吸が止まるため、人工呼吸器で呼吸管理を行う。 |

| 誤嚥の危険性が高い時 | 食べ物などが気管に入るのを防ぐため。 |

| 呼吸をするための筋肉が麻痺している時 | 自力呼吸が困難なため。 |

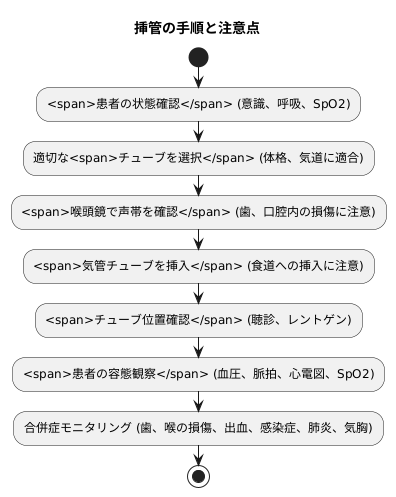

挿管の手順と注意点

挿管は、患者の気道確保を目的とした医療行為であり、高度な技術と知識が必要です。生命維持に直結する重要な処置である一方、合併症のリスクも伴うため、慎重な対応が求められます。

まず、挿管を行う前に、患者の意識状態、呼吸状態、酸素飽和度などを確認し、緊急性や必要性を判断します。次に、患者の体格や気道に合わせて、適切な大きさのチューブを選択します。小さすぎると十分な換気が行えず、大きすぎると気道を損傷する恐れがあります。

挿管を開始する際には、まず喉頭鏡と呼ばれる器具を用いて、舌を押し下げ、声帯を確認します。この時、歯や口腔内を傷つけないよう、注意深く操作することが重要です。声帯を確認後、気管チューブを声帯の隙間を通して、気管まで挿入します。チューブが食道に入ってしまうと、肺に空気が送られず、重篤な状態を引き起こすため、慎重な操作が必要です。

気管チューブが挿入されたら、直ちに位置確認を行います。聴診器を用いて左右の肺野から呼吸音が聞こえるか、腹部から音が聞こえないかを確認します。さらに、胸部レントゲン撮影を行い、チューブの先端が気管内に適切に配置されていることを確認します。

挿管中は、患者の容態を注意深く観察する必要があります。血圧、脈拍、心電図、酸素飽和度などをモニタリングし、異常がないかを確認します。また、チューブが詰まったり、抜けてしまったりしていないか、定期的に確認し、必要に応じて体位調整や再挿管などの処置を行います。

挿管に伴う合併症として、歯や喉の損傷、出血、感染症、肺炎、気胸などが挙げられます。これらの合併症を予防するためには、熟練した医療従事者による適切な挿管操作と、挿管後の綿密な管理が不可欠です。

挿管後の管理

気管挿管後には、人工呼吸器を用いた呼吸の管理が始まります。人工呼吸器は、患者さんの状態に合わせて細かく設定を調整することがとても大切です。適切な空気の量と酸素の濃度を保つことで、肺の働きを助けます。

患者さんが管が入っていることで感じる苦痛を和らげるため、痛み止めや気持ちを落ち着かせる薬を使います。これらの薬は、人工呼吸器の動きと体のリズムを合わせやすくする効果もあります。

口の中を清潔に保つことや体の向きを定期的に変えることは、肺炎などの合併症を防ぐ上で重要です。医療スタッフは、患者さんの様子を常に注意深く観察し、異変がないかを確認します。人工呼吸器のアラーム音や、脈拍、血圧、体温などの変化に気を配り、何かあればすぐに対応します。

人工呼吸器による管理は、人工呼吸器からの離脱を目指して行われます。 人工呼吸器からの離脱が可能かどうかは、自発呼吸の有無、呼吸力、酸素化の指標などを総合的に判断します。

挿管した管を長く留置しておく必要がある場合には、気管切開を行うかどうかを検討します。気管切開は、人工呼吸器管理を長期的に行う場合に、口や喉への負担を軽減し、患者さんの苦痛を和らげる効果があります。気管切開を行うことで、より自然な呼吸や発声、食事が可能となる場合もあります。しかし、気管切開は手術が必要となるため、患者さんの状態や合併症のリスクなどを考慮し、慎重に判断する必要があります。

| 処置 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 人工呼吸器管理 | 肺の働きを助ける |

|

| 口腔ケア、体位変換 | 肺炎などの合併症予防 | 医療スタッフによる常時観察 |

| 人工呼吸器離脱 | 自発呼吸の獲得 |

|

| 気管切開 |

|

|

抜管のタイミング

人工呼吸器からの脱却を意味する抜管は、患者さんの容態が安定し、自発呼吸が可能になったと医師が総合的に判断した際に行われます。この判断には、様々な要因が考慮されます。まず、呼吸の回数、血液中の酸素濃度を示す酸素飽和度、そして動脈血ガス分析といった客観的な数値が重要な指標となります。これらの数値が一定の基準を満たしているか、医師は注意深く確認します。

抜管を実施する前には、人工呼吸器を一時的に停止し、患者さん自身の呼吸機能を評価する試験を行うことがあります。これは、抜管後の呼吸状態を予測し、安全性を確認するために行われます。

抜管が完了した後も、患者さんの呼吸状態を注意深く見守る必要があります。場合によっては、再び人工呼吸器が必要となるケースも想定されるため、再挿管の準備を万全に整えておくことが重要です。

患者さんには、深い呼吸や咳を促すことで、肺の機能回復を促し、痰などの排出を補助します。また、必要に応じて酸素吸入を行い、呼吸をサポートします。さらに、理学療法士による呼吸訓練などを通して、呼吸機能の改善を図ることもあります。これらの処置は、患者さんの状態に合わせて適切に実施されます。

| 段階 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 抜管前 |

|

|

| 抜管時 | 人工呼吸器からの脱却 | 自発呼吸の開始 |

| 抜管後 |

|

|