救急救命士:命を守る現場のプロ

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどう違うんですか?あと、救急救命士の資格について教えてください。

介護の研究家

良い質問だね。「介護」は、食事や入浴など、日常生活を送る上で必要なことを長期的に支援することだよ。一方、「介助」は、階段の上り下りなど、特定の動作や行為を一時的に手伝うことを指すんだ。救急救命士は、医師の指示の下で、一刻を争う状況で命を救う活動をする人たちだね。

介護を学びたい

なるほど。「介護」は日常生活全体を継続的に支えることで、「介助」は一時的なサポートなんですね。救急救命士は、具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

そうだね。救急救命士は、事故や急病の現場で、呼吸や心臓の状態を確認したり、応急処置をしたり、病院へ搬送するまでの医療行為を行うんだよ。国家資格が必要で、専門的な知識と技術が求められるんだ。

EMTとは。

お年寄りの世話や、日常生活の動作が難しい方のサポートといった「介護」と「介助」について、救急救命士に関する説明をいたします。救急救命士とは、怪我や病気で緊急の処置が必要な人を、医師の指示のもとで助ける資格を持った人のことです。

救急救命士の役割

救急救命士は、その名の通り、人命を救う現場の最前線で働く専門家です。一秒一秒を争う緊急事態において、素早く的確な判断と処置を行うことが求められます。交通事故や心臓が止まってしまった時、災害現場など、様々な場所で人々の命を守るために日夜活動しています。

救急救命士の大きな特徴の一つは、医師の指示の下、高度な医療行為を行うことができる点です。救急車内で実施される点滴、気管挿管、薬の投与といった行為は、全て医師の指示に基づいて行われます。これにより、病院に着くまでの間にも適切な処置を施すことができ、救命の可能性を高めることに大きく貢献しています。例えば、心停止の場合、救急現場でただちに心臓マッサージや電気ショック、気管挿管などの処置を行うことで、救命率や社会復帰率を大きく改善することが可能です。また、交通事故などで重傷を負った場合でも、救急車内で適切な処置を行うことで、後遺症を最小限に抑えることができます。

救急救命士の役割は、医療行為だけにとどまりません。現場の安全を確保することも重要な任務です。二次災害を防ぐため、事故現場や災害現場では周囲の状況を素早く把握し、安全を確保する必要があります。また、傷病者の容体や事故の状況など、必要な情報を迅速かつ正確に収集し、病院への搬送に備えることも重要です。さらに、警察や消防、病院など、関係機関との連携も欠かせません。スムーズな情報伝達と連携プレーによって、救命率の向上に繋がるからです。このように、救急救命士は幅広い能力と高い責任感が求められる職業と言えるでしょう。

| 役割・任務 | 詳細 | 効果・目的 |

|---|---|---|

| 迅速な判断と処置 | 緊急事態において、1秒1秒を争う状況下で、素早く的確な判断と処置を行う。 | 人命救助 |

| 高度な医療行為 | 医師の指示の下、点滴、気管挿管、薬の投与などの医療行為を行う。 | 病院到着までの適切な処置、救命可能性の向上、後遺症の最小限化 |

| 現場の安全確保 | 事故現場や災害現場で周囲の状況を把握し、二次災害を防ぐための安全確保を行う。 | 二次災害の防止 |

| 情報収集 | 傷病者の容体や事故の状況など、必要な情報を迅速かつ正確に収集する。 | 病院への搬送準備 |

| 関係機関との連携 | 警察、消防、病院などと連携して情報伝達や連携プレーを行う。 | 救命率の向上 |

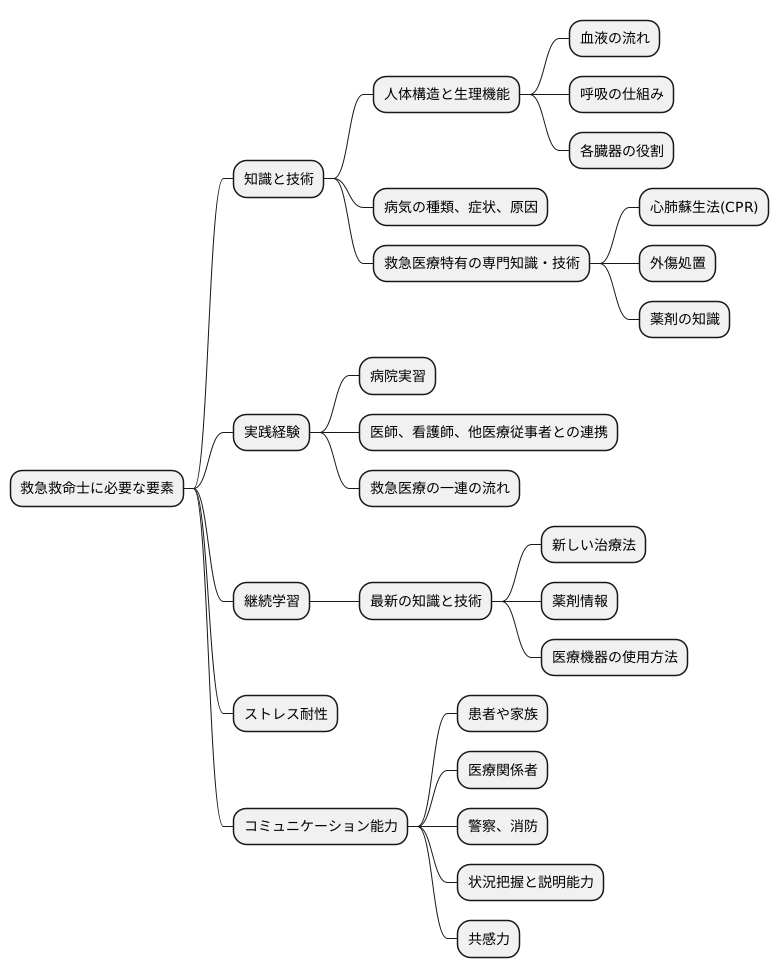

求められる知識と技術

救急救命士は、人の命を預かる尊い職業であり、その職責を果たすためには、幅広い知識と高度な技術が求められます。国家資格を取得するには、人体構造や生理機能、様々な病気に関する深い理解が不可欠です。血液の流れや呼吸の仕組み、各臓器の役割など、人体の基本的な働きを理解することはもちろん、病気の種類や症状、その原因についても学ぶ必要があります。さらに、救急医療特有の専門知識や技術も重要です。心肺停止状態の傷病者に対して行う心肺蘇生法(CPR)は、救命処置の基本であり、確実な技術が求められます。また、交通事故などによる外傷への適切な処置や、症状に応じた薬剤の知識も必要です。

知識や技術を身につけるためには、座学だけでなく、病院実習などの実践的な経験も重要です。実際の現場で医師や看護師、他の医療従事者と連携を取りながら、救急医療の一連の流れを経験することで、教科書だけでは得られない実践的な能力を養うことができます。

国家資格を取得した後も、医療技術の進歩は日進月歩であるため、常に最新の知識と技術を習得するための継続的な学習が求められます。新しい治療法や薬剤の情報、医療機器の使用方法などを常に学び続けることで、より質の高い医療を提供することが可能になります。

救急救命士は、災害や事故など、様々な状況下で冷静かつ迅速に判断し、行動する必要があります。一刻を争う緊迫した状況においても、冷静さを保ち、的確な判断を下すためには、高いストレス耐性も必要不可欠です。また、患者やその家族、他の医療関係者、警察や消防など、様々な立場の人々と円滑にコミュニケーションを取り、正確な情報を共有することも重要です。状況を的確に把握し、分かりやすく説明する能力、相手の感情に寄り添い、共感しながら対応する能力は、救急救命士にとって重要な要素です。

国家資格の重要性

命を守る現場で働く救急救命士は、国家資格だからこそ、高い専門性と信頼性を保証されています。この資格は、医師の指示の下で、医療行為を行う権限を付与するものです。一刻を争う状況下で、的確な判断と処置を行うためには、高度な知識と技術が不可欠です。それゆえ、救急救命士の資格取得には、筆記試験だけでなく、実技試験や面接など、厳格な基準が設けられています。

救急救命士の養成課程では、人体の構造や機能、様々な病気や怪我の状態、そしてそれらに対する応急処置の方法など、幅広い知識を学びます。さらに、心肺蘇生法や気道確保、止血法などの実践的な技術も繰り返し訓練されます。これらの厳しい訓練を乗り越え、国家試験に合格した者だけが、救急救命士として認められるのです。

救急救命士は、人々の命を預かるという重大な責任を担っています。そのため、資格取得後も、常に最新の医療知識や技術を学ぶ必要があります。学会や研修会に参加したり、現場での経験を積むことで、自己研鑽を続ける姿勢が求められます。

救急救命士という国家資格は、単なる肩書きではありません。それは、高い専門性と倫理観、そして人命を尊重する強い使命感の証です。私たちが安心して暮らせるのも、こうした献身的な救急救命士の存在があってこそと言えるでしょう。彼らの活躍は、社会全体の安全・安心に大きく貢献しています。だからこそ、私たちは救急救命士という職業の重要性を深く理解し、敬意を払う必要があるのです。

| 救急救命士の資格 |

|---|

| 国家資格であり、高い専門性と信頼性を保証。医師の指示の下で医療行為を行う権限を持つ。 |

| 取得には、厳格な基準が設けられた筆記試験、実技試験、面接などを経る必要がある。 |

| 養成課程では、人体の構造や機能、病気、怪我、応急処置、心肺蘇生法、気道確保、止血法など、幅広い知識と実践的な技術を学ぶ。 |

| 人々の命を預かる重大な責任を担い、資格取得後も継続的な自己研鑽が求められる。 |

| 高い専門性、倫理観、人命尊重の使命感を持ち、社会全体の安全・安心に貢献する。 |

救急救命士の使命

救急救命士の使命は、人の命を救うことです。一刻を争う現場に駆けつけ、その場で適切な処置を施し、救命できる確率を高めることに尽力します。まさに命と向き合う、社会貢献度の高い尊い仕事と言えるでしょう。

救急救命士は、様々な現場に遭遇します。交通事故や急病、災害現場など、いつ何が起こるかわからない状況下で、冷静さを保ち、迅速かつ的確な判断が求められます。一分一秒を争う現場では、彼らの冷静な判断と行動が、生死を分けることもあります。また、救急救命士は医師の指示の下、高度な医療行為を行うこともあります。点滴や気道確保、薬剤投与など、専門的な知識と技術が必要とされるため、日々の訓練と研鑽が欠かせません。

救急救命士の仕事は、肉体的にも精神的にも負担の大きな仕事です。過酷な現場に立ち会うことも多く、時には人命を救うことができず、無力感に打ちひしがれることもあるでしょう。悲しい出来事や辛い場面に直面することも少なくありません。しかし、そのような状況下でも、人々の命を救いたいという強い使命感、そして救えた命の喜びが、彼らを支え続けています。

救急救命士は、私たちの暮らしを陰で支える、なくてはならない存在です。彼らの献身的な努力のおかげで、私たちは安心して日々を過ごすことができます。救急救命士という職業への理解と敬意は、より良い社会を作る上で、大切なことと言えるでしょう。

| 救急救命士の使命 | 人命救助 |

|---|---|

| 活動内容 | 交通事故、急病、災害現場などでの応急処置、医師の指示下での高度な医療行為(点滴、気道確保、薬剤投与など) |

| 求められる資質 | 冷静な判断力、迅速かつ的確な行動力、専門的な知識と技術、強い使命感 |

| 仕事の負担 | 肉体的、精神的に大きな負担、過酷な現場、人命救助の失敗による無力感、悲しい出来事や辛い場面への直面 |

| 仕事の意義 | 社会貢献度の高い尊い仕事、人々の暮らしを支えるなくてはならない存在 |

| 私たちへのメッセージ | 救急救命士という職業への理解と敬意を持つことが大切 |

私たちができること

命を守る大切な仕事である救急業務。その最前線で働く救急救命士の方々を、私たち自身の手で支える術はいくつもあります。まず何よりも、救急車を呼ぶべきか否か、落ち着いて考え判断することが重要です。本当に一刻を争う事態なのか、別の交通手段や医療機関の利用で対応できる状態なのかを冷静に見極めましょう。緊急性の低い要請で救急車を呼んでしまうと、本当に助けが必要な人が利用できなくなるかもしれません。救急車は限りある資源であり、適正な利用を心がけることが、地域全体の安全安心につながります。

また、救急車が近づいてきたら、安全に配慮しながら速やかに道を譲ることも大切です。救急車のサイレンが聞こえたら、周りの状況を確認し、安全な場所に停車して道を譲りましょう。一刻も早く現場に到着するために、救急救命士の迅速な活動への協力は不可欠です。そして、現場に到着した救急隊員には、指示に従って行動しましょう。慌てずに、的確な情報を伝え、スムーズな救護活動ができるよう努めましょう。

救急救命士は、私たちの暮らしの安全を守る大切な役割を担っています。彼らの日々の努力に感謝し、その活動を理解し尊重することで、より良い社会を築くことができます。救急医療について学ぶ機会を積極的に持ち、いざという時に適切な行動をとれるよう、普段から備えをしておきましょう。救急救命士への感謝の気持ちを持つことはもちろん、彼らの活動を支える意識を持つことが、私たち一人ひとりに求められています。一人ひとりの小さな行動が、大きな力となり、より安全で安心な社会の実現につながるのです。

| 私たちができる支援 | 具体的な行動 | 目的 |

|---|---|---|

| 適正利用 | 緊急性の低い要請で救急車を呼ばない | 本当に助けが必要な人が利用できるようにする |

| 迅速な活動への協力 | 救急車が近づいてきたら、安全に配慮しながら速やかに道を譲る | 一刻も早く現場に到着できるよう支援する |

| 救急隊員への協力 | 現場に到着した救急隊員には、指示に従って行動する | スムーズな救護活動ができるよう努める |

| 救急医療への理解と感謝 | 救急医療について学ぶ機会を積極的に持ち、いざという時に適切な行動をとれるよう、普段から備えをしておく | より良い社会を築き、安全で安心な社会を実現する |

救急救命士の未来

救急救命士の未来は、医療の進歩と社会の変化に密接に関わっています。医療技術の高度化に伴い、現場で行う処置も複雑化していくでしょう。これまで以上に専門的な知識と技術が求められ、より高度な判断力と的確な処置能力が不可欠となります。

高齢化の進行は、救急要請の増加に直結します。高齢者の急病や怪我への迅速な対応に加え、慢性疾患を持つ方への適切な処置も求められます。救急救命士の活動範囲は病院前救護だけでなく、在宅医療や地域医療への連携へと広がりを見せるでしょう。

近年、自然災害の発生頻度や規模の拡大が懸念されています。災害現場では、限られた資源と情報の中で、迅速かつ的確な救命活動が求められます。救急救命士は、災害医療における重要な役割を担い、多数傷病者への対応やトリアージの実施など、特殊な状況下での活動が期待されます。

人々の命を守るという重大な責務を担う救急救命士。社会のニーズに応え続けるためには、質の高い教育と研修が欠かせません。最新の医療知識や技術の習得はもちろんのこと、災害医療や地域医療に関する研修も重要です。また、救急救命士が安心して仕事に打ち込める環境整備も必要です。過酷な労働環境の改善や、精神的なケアの充実など、社会全体で支える仕組みづくりが求められます。人材育成と働きがいのある環境づくりが、未来の救急医療の質を左右する重要な要素となるでしょう。

| 要因 | 救急救命士への影響 | 必要な対応 |

|---|---|---|

| 医療の進歩と高度化 | 複雑な処置、高度な判断力と的確な処置能力が必要 | 専門知識・技術の習得、質の高い教育と研修 |

| 高齢化の進行 | 救急要請の増加、高齢者への適切な処置、在宅医療・地域医療との連携 | 高齢者医療に関する知識・技術の習得、地域医療連携の強化 |

| 自然災害の頻発化・大規模化 | 災害医療での重要な役割、多数傷病者への対応、トリアージの実施 | 災害医療に関する研修、特殊状況下での訓練 |

| 救急救命士の責務 | 人々の命を守る | 質の高い教育と研修、働きがいのある環境整備、社会全体での支援 |