認知症検査:長谷川式スケール

介護を学びたい

先生、「長谷川式簡易スケール」って、よく聞くんですけど、何をするものなんですか?

介護の研究家

簡単に言うと、認知症かどうかを簡単に調べるための検査だよ。9つの質問に答えてもらって、その点数で認知症の可能性があるかどうかを判断するものなんだ。

介護を学びたい

へえ、9つの質問だけでわかるんですか?どんな質問をするんですか?

介護の研究家

例えば、今の日付や、今いる場所を聞く質問などがあるよ。全部で30点満点で、20点以下だと認知症の可能性が高いと判断されるんだ。詳しい質問の内容は、また今度教えてあげよう。

長谷川式簡易スケールとは。

「お世話を支えること」と「手助けをすること」について説明します。その中で『長谷川式簡易スケール』という用語が出てきます。これは、物忘れの病気の診断に使われる検査です。聖マリアンナ医科大学の精神科の先生である長谷川和夫先生が1974年に考え出しました。多くの介護施設や病院で使われています。1991年に質問と採点方法が変わり、『改訂長谷川式簡易知能評価スケール』となりました。2004年には『痴呆』という言葉が『認知症』に変わったため、今は『長谷川式認知症評価スケール』と呼ばれています。9つの質問に答えて、30点満点で採点します。20点以下だと認知症の可能性が高いとされます。検査時間は5分から10分くらいで、やり方も比較的簡単です。

長谷川式スケールとは

長谷川式スケールは、正式には長谷川式認知症評価スケール(HDS-R)と呼ばれ、認知症の可能性があるかどうかを簡単に調べる検査方法です。この検査方法は、聖マリアンナ医科大学神経精神科教授であった長谷川和夫先生が1974年に考え出しました。当時は長谷川式簡易知能評価スケールという名前でしたが、時代の流れとともに名前や内容が変わり、今の形になりました。

このスケールは、認知症の早期発見に役立つ手軽な検査として、多くの病院や介護施設で広く使われています。高齢化が進む現代社会において、認知症は社会全体で取り組むべき大きな課題となっており、早期発見と適切な対応の重要性が増しています。長谷川式スケールは、そのような認知症を早期に見つけるための最初の段階として、とても大切な役割を担っています。

具体的には、30点満点の質問形式で行われ、日付や場所、簡単な計算問題などを通して、認知機能の状態を評価します。検査時間は5分程度と短く、特別な機器も必要ありません。高齢者の方にとって負担が少ない検査であることも、広く利用されている理由の一つです。

ただし、長谷川式スケールだけで認知症の確定診断をすることはできません。あくまで、認知症の可能性を評価するスクリーニング検査であり、低い点数が出た場合は、より詳しい検査を受ける必要があります。また、教育レベルや文化的な背景によって結果が左右される場合もあるため、結果の解釈には注意が必要です。

長谷川式スケールは、認知症の早期発見に役立つ手軽で有用な検査方法ですが、その結果だけで判断せず、必要に応じて専門医による詳しい検査を受けることが大切です。早期発見、早期対応によって、認知症の進行を遅らせ、より良い生活を送ることにつながります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | 長谷川式認知症評価スケール(HDS-R) |

| 目的 | 認知症の可能性があるかどうかを簡単に調べる |

| 開発者 | 長谷川和夫先生(聖マリアンナ医科大学神経精神科教授) |

| 開発年 | 1974年 |

| 特徴 | 手軽な検査、早期発見に役立つ、多くの病院や介護施設で使用 |

| 内容 | 30点満点の質問形式、日付や場所、簡単な計算問題など |

| 検査時間 | 約5分 |

| 注意点 | 確定診断はできない、スクリーニング検査、教育レベルや文化背景で結果が左右される場合あり |

| その他 | 低得点の場合は詳しい検査が必要 |

スケールの内容と実施方法

長谷川式簡易知能評価スケールは、認知症の疑いのある方を早期に発見するための簡便な検査方法です。全部で九つの質問から成り立ち、所要時間はわずか五分から十分程度です。特別な道具も必要なく、場所を選ばずに実施できるのが大きな利点です。

このスケールでは、日付や現在の場所の認識といった見当識、簡単な計算問題、物の名前を答えるといった課題を通して、記憶力、計算力、言語力など、様々な認知機能を評価します。例えば、「今日は何年何月何日ですか?」「ここはどこですか?」といった質問で見当識を、「100から7を順番に引いてください」といった質問で計算力を、「これは何ですか?」と物を見せて名前を答えてもらうことで言語力を測ります。

それぞれの質問への回答に応じて点数がつけられ、合計点は三十点満点です。このスケールで二十点以下の点数が得られた場合、認知症の可能性が高いと判断されます。ただし、長谷川式スケールはあくまで簡易的な検査であることを忘れてはなりません。このスケールだけで認知症の確定診断を下すことはできません。あくまでも認知症の疑いのある方をふるい分けるためのスクリーニング検査です。もし二十点以下の点数だった場合は、専門の医療機関を受診し、より詳細な検査を受ける必要があります。医師による診察や画像診断、神経心理学的検査など、総合的な判断によって最終的な診断が下されます。長谷川式スケールは、早期発見の第一歩として、認知症予防の観点からも重要な役割を担っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 認知症の早期発見(スクリーニング) |

| 所要時間 | 5~10分程度 |

| 実施場所 | 場所を選ばない |

| 評価内容 | 記憶力、計算力、言語力など様々な認知機能 |

| 質問例 |

|

| 点数 | 30点満点 |

| 判定 | 20点以下:認知症の可能性が高い |

| 注意点 | 簡易的な検査であり、確定診断ではない。20点以下の場合は専門医療機関を受診し、詳細な検査が必要。 |

| 意義 | 早期発見の第一歩、認知症予防の観点からも重要 |

スケールの利点と限界

長谷川式スケールは、認知機能の低下を初期段階で発見するための簡易的な検査方法です。その手軽さが大きな利点と言えるでしょう。まず、検査にかかる時間が短く、5分から10分程度で完了します。さらに、特別な道具や装置も必要なく、筆記用具と検査用紙さえあればどこでも実施可能です。そのため、医療機関だけでなく、在宅介護の現場や地域包括支援センターなど、様々な場所で活用されています。また、検査費用がかからないことも大きなメリットです。気軽に検査を受けられるため、早期発見・早期対応につながる可能性が高まります。

しかし、簡易的な検査であるがゆえの限界も存在します。長谷川式スケールは、主に言葉による問診と計算問題で構成されています。そのため、被験者の教育レベルや文化的な背景によって結果が左右される可能性があります。例えば、普段から漢字を使う機会が少ない人や、計算問題に慣れていない人は、実際の認知機能よりも低い点数が出てしまうかもしれません。また、軽度の認知症を見逃してしまう可能性も指摘されています。長谷川式スケールは、認知機能の大まかな状態を把握するには有効ですが、細かい部分までは捉えきれないからです。さらに、うつ病などの他の精神疾患や、身体疾患の影響を受ける場合もあります。例えば、気分が落ち込んでいる時や、体調が悪い時は、集中力が低下し、本来の能力を発揮できないことがあります。そのため、長谷川式スケールで低い点数が出たとしても、すぐに認知症と判断することはできません。他の検査や問診などを組み合わせ、総合的に判断する必要があります。最終的な診断は、必ず専門医の診察を受けてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 認知機能低下の初期段階での発見 |

| 利点 |

|

| 限界 |

|

| 注意点 |

|

結果の解釈と対応

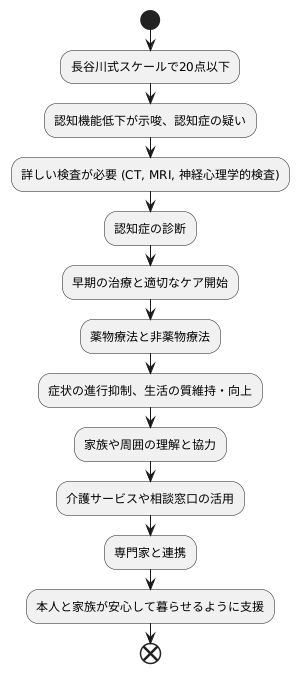

長谷川式スケールの結果は、認知機能の状態を大まかに把握する目安の一つです。20点以下の場合は、認知機能の低下が示唆され、認知症の疑いがあると判断されることがあります。しかし、長谷川式スケールだけで認知症の確定診断を行うことはできません。あくまでも認知機能低下の可能性を評価するスクリーニング検査であり、この結果だけで認知症と断定することはできません。

長谷川式スケールで20点以下の結果が出た場合は、より詳しい検査を受けることが大切です。専門の医師による診察を受け、必要に応じて、脳の画像検査(CTやMRIなど)や神経心理学的検査(記憶力や判断力など様々な認知機能を詳しく調べる検査)などを行います。これらの検査を通して、認知症の種類や重症度を正確に評価し、適切な対応を検討します。

認知症と診断された場合は、早期の治療と適切なケアが重要になります。薬物療法(認知機能を改善する薬など)や非薬物療法(生活習慣の改善、リハビリテーション、認知トレーニングなど)を組み合わせて、症状の進行をできる限り抑え、生活の質を維持・向上させることを目指します。

認知症は、本人にとってはもちろんのこと、家族にとっても大きな負担となることがあります。家族や周囲の理解と協力が不可欠です。介護をする家族は、精神的な負担や身体的な負担を抱えがちです。介護サービスの利用や、地域にある相談窓口などを活用し、家族だけで抱え込まずに、周囲の協力を得ながら対応していくことが重要です。医師やケアマネジャーなどの専門家と連携し、適切な支援を受けながら、本人と家族が安心して暮らせるようにしていくことが大切です。

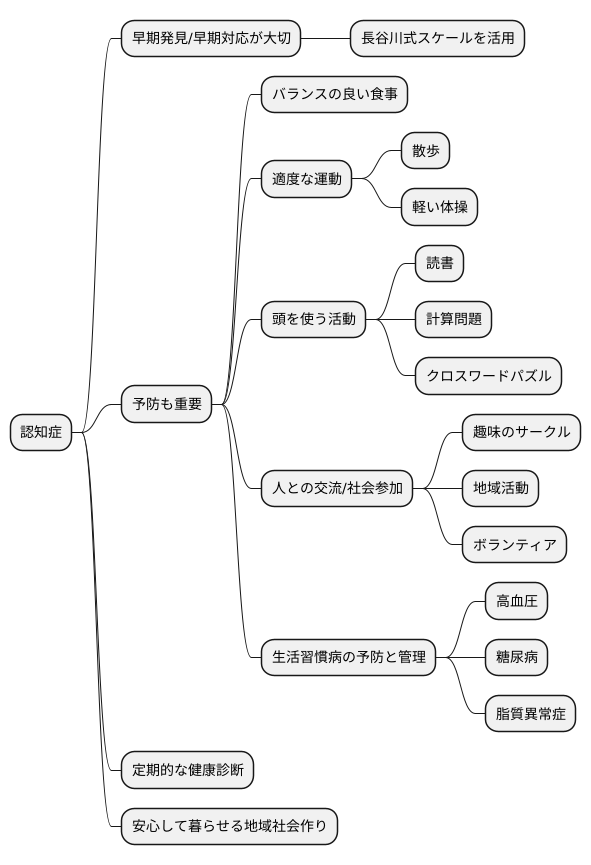

認知症予防の重要性

年を重ねるごとに心配事が増えるものの一つに、認知機能の衰え、いわゆる認知症があります。認知症は、早期発見と早期対応が何よりも大切です。そして、早期発見に役立つツールとして知られているのが長谷川式スケールです。簡便な質問形式で認知機能の状態を調べることができるため、医療機関に限らず、地域での健康診断などでも広く活用されています。

しかし、長谷川式スケールによる早期発見を目指すだけでなく、認知症を予防するための取り組みも同様に重要です。予防といっても特別なことをする必要はありません。毎日の生活の中で、少し意識を変えるだけでできることがたくさんあります。例えば、肉や魚、野菜など様々な食品をバランスよく食べること。私たちの体は食べたものでできていますから、脳の健康のためにも栄養バランスのとれた食事は欠かせません。また、体を動かすことも大切です。激しい運動である必要はなく、散歩や軽い体操など、自分に合った方法で適度に体を動かす習慣を身につけましょう。さらに、読書や計算問題、クロスワードパズルなど、頭を積極的に使う活動も認知症予防に効果的です。これに加えて、人との交流や社会参加も脳を刺激し、認知機能の維持に役立つと言われています。趣味のサークルに参加したり、地域活動に携わったり、ボランティア活動などを通して積極的に人と関わりを持つように心がけましょう。

忘れてはならないのが、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の予防と管理です。これらの病気は、認知症のリスクを高める要因として知られています。健康診断を定期的に受診し、医師の指導に従って適切な治療と生活習慣の改善に取り組みましょう。認知症は、決して他人事ではありません。いつ、誰がなってもおかしくない病気だからこそ、日頃から予防を意識し、認知症になっても安心して暮らせる地域社会を築くために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があります。