高齢者のせん妄:理解と対応

介護を学びたい

先生、「せん妄」って、高齢者の介護でよく聞く言葉ですが、実際にはどんな状態のことを指すのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「せん妄」とは、簡単に言うと意識が混乱した状態のことです。例えば、今いる場所や時間が分からなくなったり、見ているものが実際とは違っていたり、話の内容がつじつまが合わなくなったりするといった症状が現れます。急に現れて、症状が変化しやすいのも特徴です。

介護を学びたい

なるほど。意識が混乱するんですね。具体的にどんな症状がありますか?

介護の研究家

症状は様々です。じっとしてぼんやりしている場合もあれば、逆に落ち着きなく動き回ったり、興奮したりする場合もあります。また、食欲がなくなったり、元気がなくなったりすることもあります。中には、震えが見られる場合もあります。

せん妄とは。

『介護』と『介助』で使われる言葉、『せん妄』について説明します。『せん妄』とは、意識に障害が起こる病気の一つで、『急性脳症候群』とも呼ばれています。意識がぼんやりしたり、実際にはないものが見えたり聞こえたりする幻覚、実際のものとは違うように感じてしまう錯覚、不安や落ち着きのなさ、興奮といった症状が現れます。また、自分がどこにいるのか、今はいつなのかが分からなくなったり、会話がつじつま合わなくなったりするのも特徴です。『せん妄』にはいくつか種類があります。食欲がなくなり元気がない、ぼんやりしているといった、一見軽い体調不良に見える『寡動性せん妄』。興奮して体が震える『振戦せん妄』。落ち着きがなく動き回り、すぐに興奮したり、厳しい態度や言葉遣いをする『多動性せん妄』。夜に眠れなくなったり、動き回ったり、興奮する『夜間せん妄』などがあります。

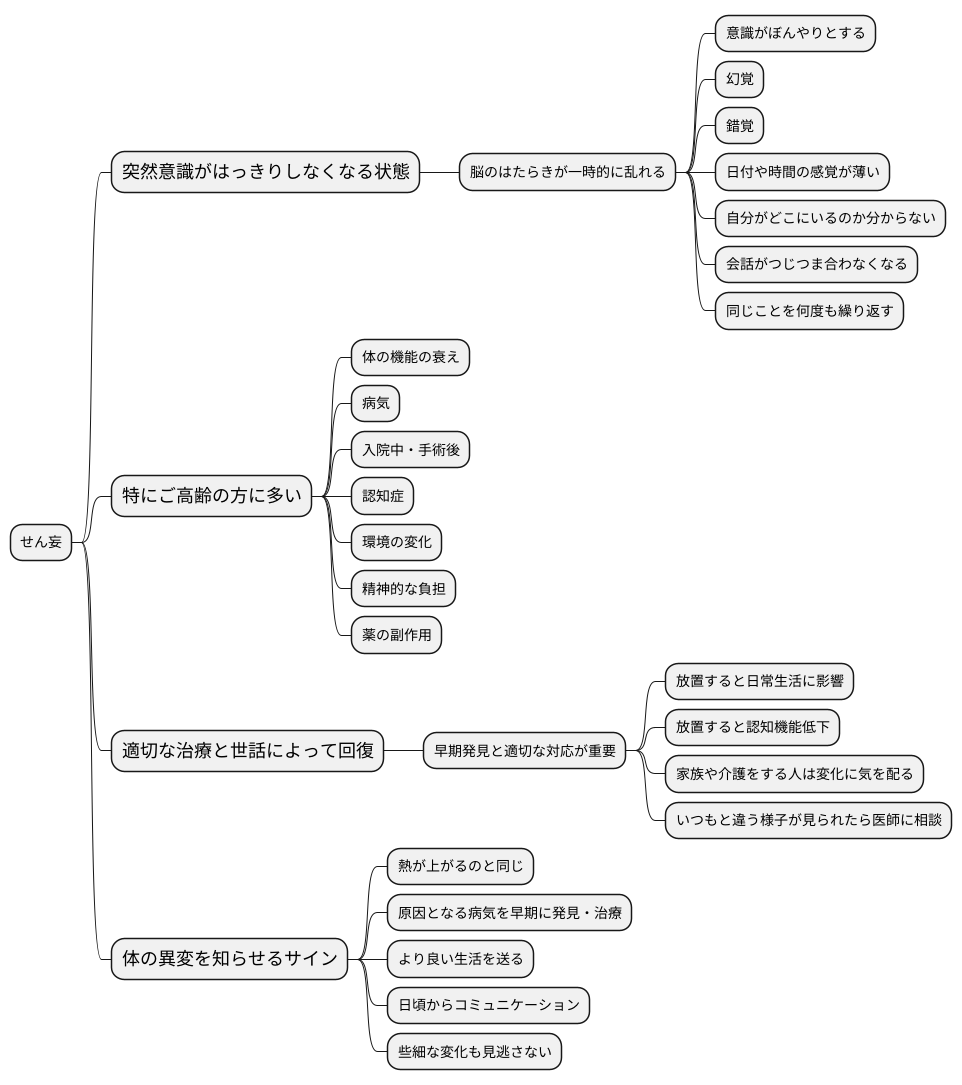

せん妄とは何か

せん妄は、突然意識がはっきりしなくなる状態を指します。これは、脳のはたらきが一時的に乱れることで起こり、様々な症状が現れます。意識がぼんやりとするだけでなく、実際にはないものが見えたり(幻覚)、あるものを違うものと認識したり(錯覚)することもあります。また、日付や時間の感覚が薄れたり、自分がどこにいるのか分からなくなったりすることもあります。会話においても、話がつじつまが合わなくなったり、同じことを何度も繰り返したりする様子が見られることもあります。

特にご高齢の方は、体の機能の衰えや病気などの影響でせん妄になりやすい傾向があります。入院中や手術後、あるいは認知症の方にも多く見られます。環境の変化や精神的な負担、薬の副作用なども原因となることがあります。

せん妄は一時的なもので、適切な治療と世話によって回復が期待できます。しかし、そのままにしておくと、日常生活に影響が出たり、認知機能の低下につながる可能性も否定できません。そのため、早期発見と適切な対応が非常に重要です。家族や介護をする人は、ご高齢の方の急な変化に気を配り、いつもと違う様子が見られたらすぐに医師に相談することが大切です。

せん妄の症状は、熱が上がるのと同じように、体の異変を知らせるサインと言えます。原因となる病気を早期に発見し治療することで、せん妄の症状を改善し、より良い生活を送ることにつながります。日頃からご高齢の方とよくコミュニケーションを取り、些細な変化も見逃さないようにしましょう。早期発見と適切な対応は、ご高齢の方の生活の質を守る上で欠かせません。

せん妄の種類と症状

せん妄は、意識障害の一種であり、一時的な精神の混乱状態を指します。様々な原因によって引き起こされ、症状の種類も多岐にわたるため、それぞれの特徴を理解することが重要です。

寡動型せん妄は、あまり目立たない症状のため、見逃されやすいのが特徴です。動作が緩慢になり、話しかけても反応が鈍かったり、ぼんやりとしていることが多くなります。食欲が低下し、何となく元気がないといった様子も見られます。一見すると、単なる体の不調や疲れのように見えるため、周囲が気づきにくい点が問題です。高齢者の場合、老衰と間違われるケースも少なくありません。

反対に、振戦せん妄は、興奮状態を伴うせん妄です。名前の通り、手足が震えるのが特徴で、この震えは自分の意志ではコントロールできません。また、意識がもうろうとしていることもあります。

多動型せん妄も、興奮状態が目立つせん妄です。落ち着きがなく、常に動き回ろうとしたり、ちょっとしたことで怒り出したり、周りの人に攻撃的な態度をとることがあります。幻覚や妄想が見られる場合もあり、介護する側も対応が難しくなります。

夜間せん妄は、夜になると症状が悪化するタイプのせん妄です。昼間は比較的落ち着いているものの、夜になると眠れなくなったり、急に興奮し始めたりします。昼夜逆転の生活リズムや、環境の変化などが原因となる場合もあります。

このように、せん妄の症状は多様であり、個人差も大きいです。また、時間帯によって症状が変化することもあります。特に高齢者の場合、症状が分かりにくく、他の病気と間違われることも少なくありません。そのため、少しでも異変に気づいたら、早めに医療機関に相談することが重要です。

| せん妄の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 寡動型せん妄 | 動作が緩慢、反応が鈍い、ぼんやりとしている、食欲低下、元気がない、見逃されやすい、老衰と間違われやすい |

| 振戦せん妄 | 興奮状態、手足の震え(自分の意志でコントロールできない)、意識もうろう |

| 多動型せん妄 | 興奮状態が目立つ、落ち着きがない、常に動き回ろうとする、怒りやすい、攻撃的な態度、幻覚や妄想、介護が難しい |

| 夜間せん妄 | 夜に症状が悪化、昼間は比較的落ち着いている、夜に眠れない、急に興奮する、昼夜逆転、環境の変化 |

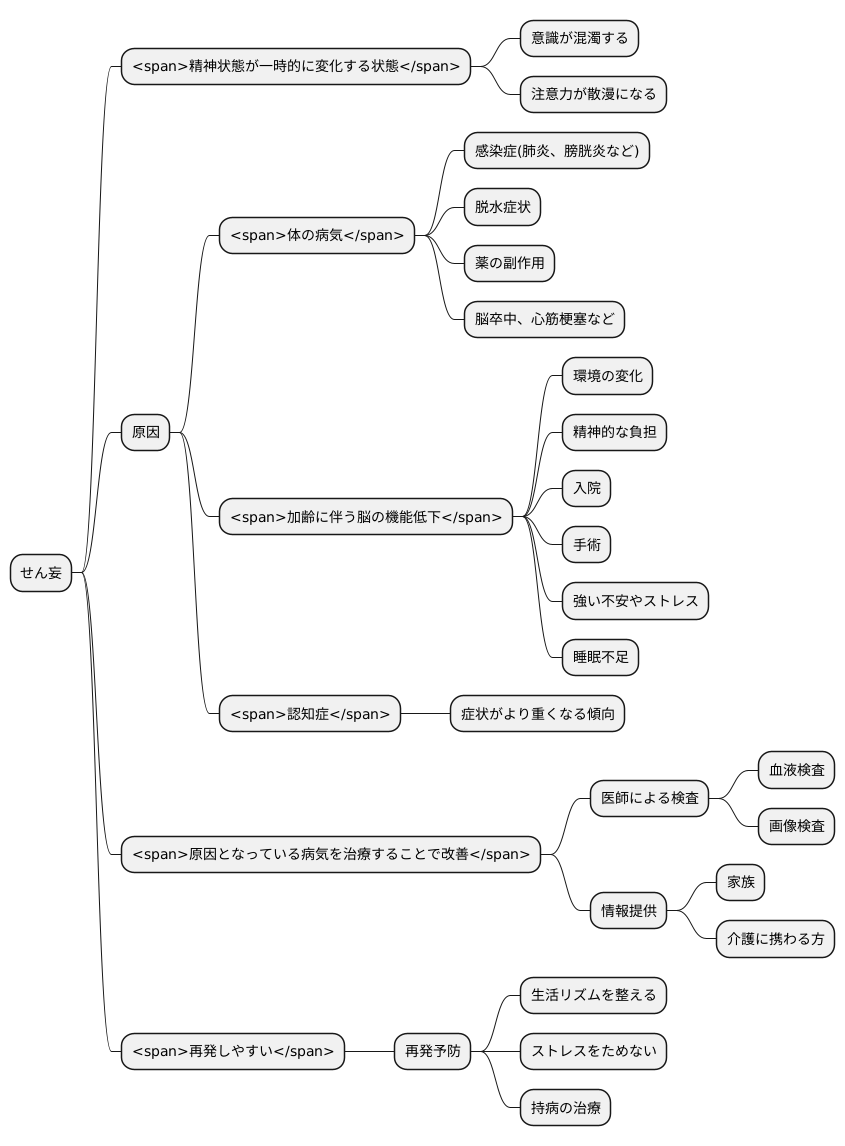

せん妄の原因

せん妄は、意識が混濁したり、注意力が散漫になったりするなど、精神状態が一時的に変化する状態です。この状態を引き起こす原因は一つとは限りません。様々な要因が複雑に絡み合って発症するため、特定が難しい場合も少なくありません。

まず、体の病気が原因となる場合が多く見られます。例えば、肺炎や膀胱炎などの感染症、体内の水分が不足する脱水症状、服用している薬の副作用、脳卒中や心筋梗塞といった緊急性の高い病気などが挙げられます。特に高齢の方は、複数の病気を抱えていることが多く、それらが相互に影響し合ってせん妄を引き起こす可能性が高まります。

加齢に伴う脳の機能低下も、せん妄の発生に関係しています。脳の働きが衰えてくると、環境の変化や精神的な負担に適応するのが難しくなり、せん妄のリスクが高まります。入院によって慣れない環境に置かれたり、手術を受けたりすることも、せん妄の引き金となることがあります。また、環境の変化だけでなく、強い不安やストレス、睡眠不足などもせん妄の原因となります。

認知症の人は、もともと脳の機能が低下しているため、せん妄を発症する危険性がさらに高くなります。認知症の人がせん妄を起こすと、症状がより重くなる傾向があり、注意が必要です。

せん妄の多くは、原因となっている病気を治療することで改善します。しかし、原因の特定が困難な場合もあるため、医師は血液検査や画像検査など様々な検査を行い、患者さんの状態を詳しく調べます。ご家族や介護に携わる方からの情報提供も、診断に役立ちますので、患者さんの普段の様子や変化に気づいた点などを医師に伝えることが大切です。

せん妄は再発しやすいという特徴があります。一度せん妄を起こした人は、生活リズムを整え、ストレスをためないように工夫するなど、再発予防に努めることが重要です。持病がある場合は、きちんと治療を続けることも大切です。

せん妄の治療と対応

せん妄の治療では、まず原因を探ることが何よりも大切です。例えば、感染症ならば抗生物質を、体内の水分が不足しているならば点滴で水分を補います。薬が原因でせん妄になっていると疑われる場合は、薬の種類を変える、あるいは量を調整します。

せん妄の症状を和らげるため、気持ちを落ち着かせる薬や、眠りを促す薬を使うこともあります。しかし、薬を使う治療は体に思わぬ影響が出る可能性もあるため、慎重に判断しなければなりません。

せん妄の人は、落ち着いた環境で過ごすことがとても大切です。静かで、明るすぎず暗すぎない、ちょうど良い明るさの部屋を用意し、安心して過ごせるように気を配ります。家族や介護をする人は、優しく声をかけ、安心できるよう努めましょう。

せん妄の状態は、朝、昼、晩と時間によって変わることがあります。そのため、注意深く観察し、変化に合わせて対応することが重要です。せん妄の症状が重い場合や、原因がはっきりしない場合は、医師や看護師などの医療関係者に相談し、指示を仰ぎながら治療を進めるようにしましょう。

場合によっては、入院が必要となることもあります。医療機関と連携を取り、適切な治療と支援を受けられるようにすることが大切です。

| カテゴリー | 詳細 |

|---|---|

| 原因への対処 | 感染症には抗生物質、脱水には点滴、薬が原因なら種類変更や量調整 |

| 症状緩和 | 気持ちを落ち着かせる薬や睡眠薬の使用(ただし慎重に) |

| 環境調整 | 静かで適切な明るさの部屋、安心できる雰囲気作り |

| 経過観察 | 時間帯による変化への注意深い観察と対応 |

| 医療連携 | 症状が重い場合や原因不明の場合は医師・看護師に相談、必要に応じて入院 |

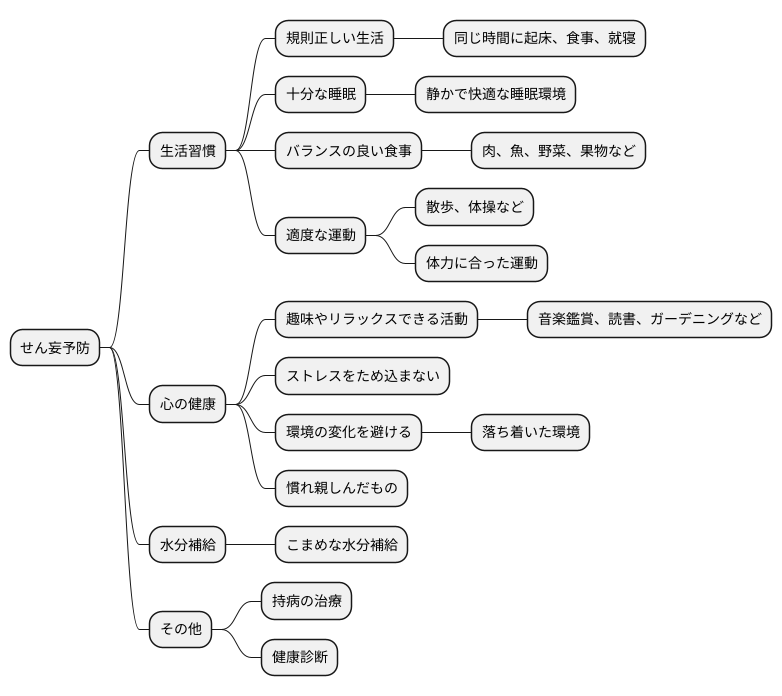

せん妄の予防

高齢者の暮らしの中で、「せん妄」は、急な意識の混濁や行動の変化をきたす状態であり、適切な予防が必要です。せん妄は、入院や手術後、あるいは環境の変化がきっかけで起こることがあります。

せん妄を予防するには、まず規則正しい生活習慣を保つことが大切です。毎日同じ時間に起床し、食事をとり、就寝することで、体のリズムを整えましょう。十分な睡眠も重要です。睡眠不足はせん妄のリスクを高めるため、静かで快適な睡眠環境を整え、十分な睡眠時間を確保しましょう。

バランスの良い食事も欠かせません。肉や魚、野菜、果物など様々な食品をバランス良く摂ることで、必要な栄養素を体に補給し、せん妄のリスクを減らすことができます。また、適度な運動も効果的です。散歩や体操など、無理のない範囲で体を動かすことで、心身の健康を保ちましょう。ただし、激しい運動は逆効果になる場合があるので、自分の体力に合った運動を選ぶことが重要です。

心の健康もせん妄予防に大きく関わってきます。趣味やリラックスできる活動を通して、ストレスをため込まないようにしましょう。音楽鑑賞、読書、ガーデニングなど、自分が楽しめる活動を見つけることが大切です。高齢者の場合、環境の変化や刺激に敏感になりやすいので、急な変化は避け、落ち着いた環境を維持しましょう。入院や転院の際には、慣れ親しんだものを持参するなど、不安を和らげる工夫も必要です。

こまめな水分補給も重要です。高齢者はのどの渇きを感じにくくなるため、周りの人が積極的に水分補給を促すようにしましょう。特に夏場や冬場は脱水になりやすいので注意が必要です。

持病がある場合は、適切な治療を続けることもせん妄の予防に繋がります。かかりつけの医師と相談し、指示に従って治療を続けましょう。健康診断も早期発見に役立ちますので、定期的に受診するようにしましょう。