中核症状:認知症の基礎知識

介護を学びたい

先生、「中核症状」って、一体どういうものなんですか? 少し難しいです。

介護の研究家

そうだね、少し難しい言葉だね。「中核症状」とは、脳の働きが衰えることで、記憶力や判断力が低下してしまう症状のことだよ。例えば、物事を覚えにくくなったり、何が起きているのか理解しにくくなったりするんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、それって、歳をとったら誰でもなるんじゃないんですか?

介護の研究家

確かに、歳をとると物忘れが多くなることはあるけど、「中核症状」は単なる物忘れとは違うんだ。例えば、2つのことを同時に行うのが難しくなったり、計画を立てて行動することができなくなったりするなど、日常生活に大きな影響が出るのが特徴だよ。多くの認知症の方にみられる症状なんだ。

中核症状とは。

「介護」と「介助」の違いについて説明します。まず「中核症状」についてです。中核症状とは、脳が縮んだり、脳に障害が起こることで、「記憶する」「理解する」「判断する」といったことができなくなり、本来の働きが失われた状態を指します。例えば、同時に複数のことを行うことができなくなったり、計画を立てて行動することができなくなったりするといった症状が見られます。ほとんどの認知症の方に現れる症状と考えられています。

中核症状とは

中核症状とは、認知症の中心となる症状です。もの忘れのように、表面に見える症状だけではありません。脳の萎縮や損傷によって、さまざまな認知機能の衰えが生じ、日常生活に大きな影響を及ぼす状態を指します。

代表的な症状の一つとして、記憶障害が挙げられます。昨日の夕食を思い出せない、新しく覚えた人の名前をすぐに忘れてしまう、といった短期記憶の障害がよく見られます。また、昔の出来事を思い出せないといった長期記憶の障害も現れることがあります。

理解力の低下も、中核症状の特徴です。周りの人が話す内容が理解できなかったり、状況を把握することが難しくなったりします。例えば、テレビのニュースの内容が理解できない、会話についていけない、といったことが起こります。

さらに、判断力の低下も深刻な問題です。適切な判断ができなくなるため、一人で買い物に行ったり、お金の管理をしたりすることが難しくなります。状況に応じて適切な行動をとることができなくなり、日常生活でのさまざまな場面で支援が必要になります。

これらの認知機能の低下は、脳の神経細胞の損傷が原因です。神経細胞の情報伝達がうまくいかなくなることで、記憶や理解、判断といった機能が正しく働かなくなります。中核症状は、病気の進行とともに悪化していく傾向があります。早期に適切な診断を受け、必要なケアを受けることが進行を遅らせ、より良い生活を送るために重要です。

中核症状への対応は、ご本人にとって大きな負担となります。周囲の理解と適切な支援が不可欠です。焦らせたり、叱ったりするのではなく、穏やかに接し、ご本人のペースに合わせた支援を心がけましょう。

| 中核症状のカテゴリー | 具体的な症状 | 原因 | 影響と対応 |

|---|---|---|---|

| 記憶障害 |

|

脳の神経細胞の損傷による情報伝達障害 |

|

| 理解力の低下 |

|

||

| 判断力の低下 |

|

中核症状の種類

中核症状は、認知症の中心となる症状であり、大きく分けて記憶障害、理解・判断力の低下、実行機能障害の三種類に分類されます。これらの症状は、単独で現れることもありますが、多くの場合、組み合わさって現れ、日常生活に様々な支障をきたします。

まず、記憶障害は、新しい情報を覚えられない、覚えたことをすぐに忘れてしまうといった症状です。例えば、今日の昼食の内容を忘れてしまったり、約束したことを覚えていなかったりといったことが挙げられます。特徴的なのは、最近の出来事を忘れやすい一方で、昔の記憶、例えば子どもの頃の出来事などは比較的保たれていることが多いという点です。

次に、理解・判断力の低下は、状況を理解することが難しくなり、適切な判断ができなくなる症状です。例えば、真冬に薄着で外出したり、暑い日に厚着をしたりといった、季節に合わない服装をすることがあります。また、火のついたコンロに触れてしまったり、道路に飛び出してしまったりといった、危険な行動をとってしまうこともあります。このように、状況を正しく認識し、適切な行動を選択することが困難になります。

最後に、実行機能障害は、計画を立てて行動したり、複数のことを同時に行ったりすることが難しくなる症状です。例えば、料理の手順が分からなくなってしまったり、身支度ができなくなってしまったりといったことが挙げられます。また、以前は簡単にできていた掃除や洗濯といった家事が、複雑な作業に感じられ、うまくこなせなくなることもあります。このように、物事を順序立てて行う能力や、複数の作業を同時に行う能力が低下します。

これらの症状は、認知症の進行に伴って徐々に悪化していくことが一般的です。そのため、早期発見・早期対応が重要となります。周囲の人がこれらの症状に気づいたら、早めに専門機関に相談することが大切です。

| 中核症状 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 記憶障害 | 新しい情報を覚えられない、覚えたことをすぐに忘れてしまう。最近の出来事を忘れやすい一方で、昔の記憶は比較的保たれていることが多い。 | 今日の昼食の内容を忘れる、約束を忘れる |

| 理解・判断力の低下 | 状況を理解することが難しくなり、適切な判断ができなくなる。 | 季節に合わない服装をする、火のついたコンロに触れる、道路に飛び出す |

| 実行機能障害 | 計画を立てて行動したり、複数のことを同時に行ったりすることが難しくなる。 | 料理の手順が分からなくなる、身支度ができなくなる、掃除や洗濯といった家事がうまくこなせなくなる |

中核症状と行動心理症状の違い

「中核症状」と「行動心理症状」は、どちらも認知症に見られる症状ですが、その起こり方や特徴は大きく異なります。まず、中核症状とは、脳の神経細胞が損傷を受けることで、記憶力や判断力といった認知機能が低下した状態を指します。これは、認知症の中心となる症状であり、病気の進行とともに悪化していくのが特徴です。例えば、昨日の夕食の内容を思い出せなくなったり、慣れた道で迷子になったりするのは、中核症状の代表的な例です。

一方、行動心理症状は、中核症状を背景として現れる二次的な症状です。具体的には、不安や焦燥感、抑うつ、幻覚、妄想、徘徊、攻撃的な行動といった精神面や行動面の変化が挙げられます。例えば、記憶障害のために周りの状況が理解できず不安になり、大声を出したり、落ち着きがなくなったりすることがあります。また、周囲の人々の接し方や環境の影響を受けて症状が悪化することもあるため、中核症状への対応とは異なる配慮が必要です。

中核症状への対応は、主に薬物療法や認知機能訓練などを通して、症状の進行を遅らせたり、残された能力を維持したりすることが目的となります。対して、行動心理症状への対応は、その人の気持ちに寄り添い、安心感を与えることが重要です。具体的な方法としては、穏やかに話しかけたり、好きな音楽を聴かせたり、心地よい環境を整えたりするといった精神的なケアが中心となります。また、行動心理症状の背景にある中核症状を理解し、その症状に合わせた対応をすることも重要です。例えば、記憶障害がある人には、何度も同じ説明を繰り返したり、見慣れた物で安心感を与えたりするなどの工夫が必要です。このように、中核症状と行動心理症状それぞれの特徴を理解し、適切な対応をすることが、認知症の人々の生活の質を向上させるために不可欠です。

| 項目 | 中核症状 | 行動心理症状 |

|---|---|---|

| 定義 | 脳の神経細胞の損傷による認知機能の低下 | 中核症状を背景に現れる二次的な精神面・行動面の変化 |

| 原因 | 脳の神経細胞の損傷 | 中核症状、周囲の接し方、環境の影響 |

| 症状例 | 記憶障害、判断力低下、見当識障害 | 不安、焦燥感、抑うつ、幻覚、妄想、徘徊、攻撃的行動 |

| 経過 | 病気の進行とともに悪化 | 変動あり、周囲の影響で悪化することもある |

| 対応 | 薬物療法、認知機能訓練などによる症状の進行抑制と残存能力維持 | 精神的なケア(穏やかに話しかける、好きな音楽を聴かせる、環境を整える)、中核症状に合わせた対応 |

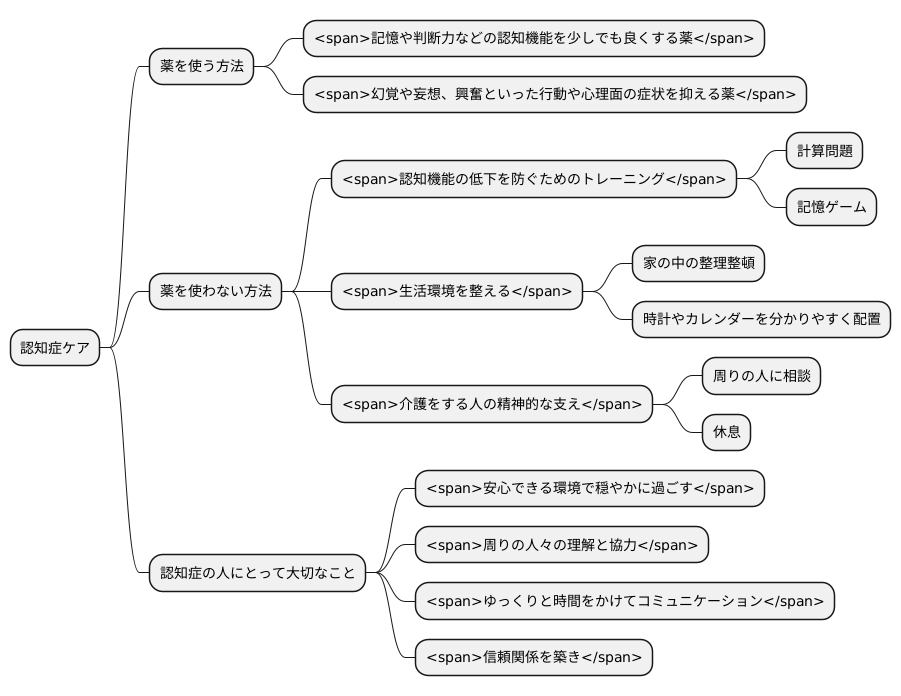

中核症状への対処法

認知症の中核症状は、脳の細胞が変化することで起こるため、根本的な治療法はまだ確立されていません。しかし、症状の進行を遅らせる、あるいは日常生活を少しでも過ごしやすくするための様々なケアの方法があります。大きく分けて、薬を使う方法と使わない方法の二種類があります。

薬を使う方法では、記憶や判断力などの認知機能を少しでも良くする薬や、幻覚や妄想、興奮といった行動や心理面の症状を抑える薬などが使われます。これらの薬は、症状を完全に無くすことは難しいですが、症状を和らげることで、本人が穏やかに過ごせるようにしたり、介護する人の負担を軽くしたりする効果が期待できます。

薬を使わない方法としては、認知機能の低下を防ぐためのトレーニングが挙げられます。計算問題や記憶ゲームなどを通して、脳を使う機会を増やすことで、認知機能の維持に努めます。また、生活環境を整えることも大切です。例えば、家の中の整理整頓をする、時計やカレンダーを分かりやすく配置するなど、本人が混乱しないように工夫することで、日常生活を送りやすくすることができます。さらに、介護をする人の精神的な支えも重要です。介護は長期間にわたることが多く、大きな負担がかかります。介護をする人が、周りの人に相談したり、休息を取ったりすることで、介護を続けやすくなります。

認知症の人は、安心できる環境で穏やかに過ごすことが大切です。そのためには、家族や周りの人、医療や介護の専門家など、周りの人々の理解と協力が欠かせません。認知症の人は、周りの状況が分からなくなったり、自分の気持ちをうまく伝えられなくなったりすることがあります。焦らず、ゆっくりと時間をかけてコミュニケーションをとることで、本人の不安やストレスを軽くすることができます。優しい言葉をかけて、穏やかに接することで、信頼関係を築き、より良いケアに繋げることができます。

早期発見の重要性

認知症は早期発見と適切な対応によって、進行を遅らせ、より良い生活を送る鍵となる病気です。中核症状は、認知機能の低下を示す重要なサインです。これらの症状が早期に発見されれば、適切な治療やケアを始めることができ、症状の進行を抑制し、日常生活の質の維持に繋がります。

少しでも認知症の疑いがあると感じたら、ためらわずに医療機関を受診することが大切です。例えば、物忘れがひどくなった、同じことを何度も聞いたり言ったりする、時間や場所が分からなくなる、などの症状が見られた場合は、早期発見のために専門医の診察を受けることをお勧めします。

早期発見には、定期的な健康診断や認知機能チェックが有効です。健康診断では、身体的な健康状態だけでなく、認知機能の検査も実施される場合があります。また、地域の保健センターや医療機関などで、認知機能チェックを受けることができます。これらの検査を通して、認知症の兆候を早期に捉えることが可能です。

家族や周囲の人々が認知症の症状について正しい知識を持つことも、早期発見に繋がります。認知症の症状は多岐にわたり、個人差も大きいため、周囲の人々が認知症に関する正しい知識を身につけることが重要です。日頃からよく会話し、様子の変化に気を配り、異変に気づいたらすぐに対応することで、早期発見に大きく貢献できます。

認知症は早期に発見し、適切なケアを受けることで、進行を遅らせ、日常生活の自立を維持し、より良い生活を送ることが可能になります。専門機関への相談は、早期発見だけでなく、ご本人や家族にとっての精神的な支えにもなります。認知症に関する不安や疑問があれば、専門機関に相談し、必要な情報や支援を得るようにしましょう。