うっ血とその影響について

介護を学びたい

先生、「うっ血」ってどういう意味ですか?よく聞く言葉なんですが、はっきりとした意味が分かりません。

介護の研究家

うっ血とは、体の中の血管に血液が異常に溜まってしまう状態のことだよ。例えば、心臓の働きが弱くなったり、血管が詰まったりすると、血液の流れが悪くなって、ある場所に血液が溜まってしまうんだ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、血液が渋滞しているような状態ってことですね。でも、なぜ心臓の働きが弱くなるとうっ血するんですか?

介護の研究家

心臓は体中に血液を送るポンプの役割をしているよね。心臓が弱くなると、血液を勢いよく送り出せなくなるので、血液の流れが遅くなり、結果として血管の一部に血液が溜まりやすくなるんだよ。だからうっ血が起こるんだ。

うっ血とは。

『血が滞ること』(血の塊などが原因で、臓器や組織の中にある細い血管の中の血の流れが滞り、血の量が増えてしまうことです。血が集まることと同じ意味で使われることもあります。血が滞ることは、血の流れがひどく邪魔されたり、心臓に負担がかかって弱ってきたりしたときに起こると言われています。)について説明します。

うっ血とは

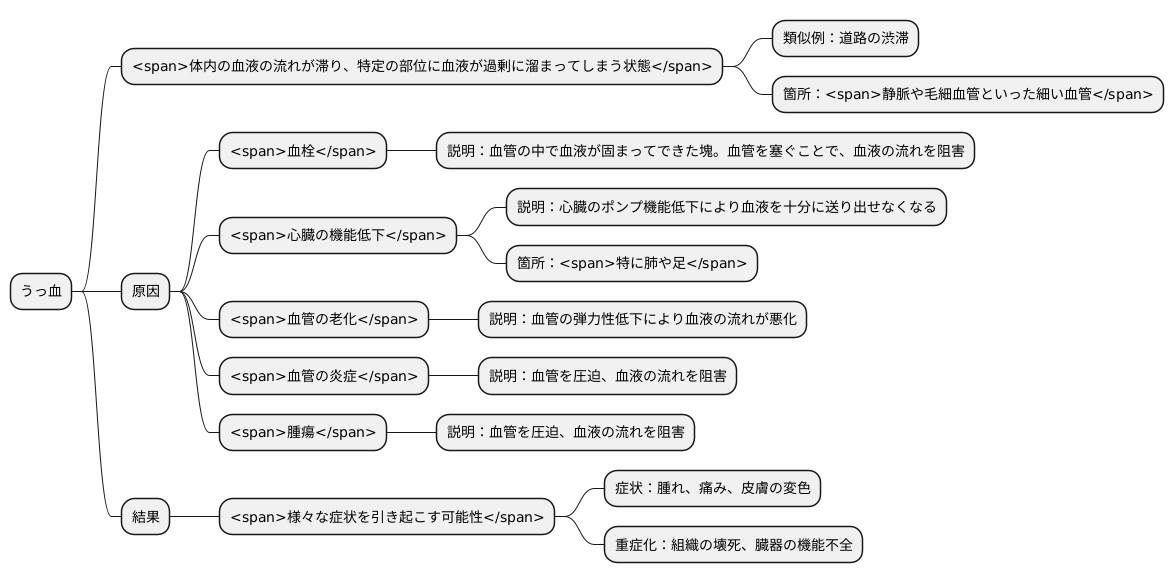

うっ血とは、体内の血液の流れが滞り、特定の部位に血液が過剰に溜まってしまう状態のことを指します。これは、道路の渋滞と同じように、血液がスムーズに流れなくなることで起こります。特に、静脈や毛細血管といった細い血管でこの現象は顕著に現れます。

うっ血の原因は様々ですが、血栓はその代表的な例です。血栓とは、血管の中で血液が固まってできた塊のことで、まるで道路にできた障害物のようなものです。この血栓が血管を塞ぐことで、血液の流れが阻害され、うっ血を引き起こします。

また、心臓の機能低下も、うっ血の大きな原因の一つです。心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割を担っていますが、このポンプ機能が弱まると、血液を十分に送り出すことができなくなります。その結果、血液が滞り、うっ血が生じやすくなります。心臓の機能低下によるうっ血は、特に肺や足などで見られることが多いです。

その他にも、血管の老化によって血管の弾力性が失われると、血液の流れが悪くなりうっ血しやすくなります。また、血管の炎症や腫瘍なども、血管を圧迫したり、血液の流れを阻害したりすることで、うっ血の原因となることがあります。

うっ血は、単に血液が滞るだけでなく、様々な症状を引き起こす可能性があります。例えば、うっ血が生じた部位は、腫れや痛み、皮膚の変色などが現れることがあります。また、重症化すると、組織の壊死や臓器の機能不全につながることもあるため、早期発見と適切な対処が重要です。

うっ血の症状

うっ血とは、体の一部に血液が過剰に溜まってしまう状態のことを指します。心臓から送り出される血液と心臓に戻る血液のバランスが崩れることで起こり、様々な体の不調につながります。うっ血が現れる場所によって症状は大きく異なり、適切な対処をするためには、それぞれの症状をよく理解することが大切です。

まず、肺でうっ血が起こると、呼吸が苦しくなります。肺に血液が溜まることで、空気中の酸素を血液に取り込む働きが弱まり、息切れや呼吸困難を引き起こします。また、肺に溜まった血液は痰となって排出されようとするため、湿った咳が出ることもあります。これらの症状は、特に体を動かした時や横になった時に強く現れる傾向があります。

次に、脚でうっ血が起こる場合、むくみが現れます。これは、重力によって血液が足に溜まりやすいためです。血液中の水分が血管の外にしみ出すことで、足首やふくらはぎなどが腫れぼったくなります。夕方になるとむくみがひどくなり、朝になると軽くなるという特徴があります。また、皮膚の色が変化したり、皮膚が冷たくなったり、痛みを伴うこともあります。

さらに、肝臓でうっ血が起こると、お腹が張ったり、食欲がなくなったりします。肝臓は、血液をろ過し、老廃物を処理する重要な役割を担っています。肝臓にうっ血が起こると、この機能が低下し、お腹に水が溜まることで膨満感が生じます。また、消化機能も弱まるため、食欲不振や吐き気などの症状が現れることもあります。さらに、胆汁の流れが悪くなることで、皮膚や白目が黄色くなる黄疸が出る場合もあります。

このように、うっ血は体の様々な場所で起こり、多様な症状を引き起こします。症状が軽い場合でも、放置すると重篤な状態になる可能性があります。少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。

| うっ血部位 | 症状 |

|---|---|

| 肺 | 呼吸困難、息切れ、湿った咳(特に運動時や横になった時に悪化) |

| 脚 | むくみ(夕方悪化、朝軽快)、皮膚の色変化、冷感、痛み |

| 肝臓 | 腹部膨満、食欲不振、吐き気、黄疸 |

うっ血と充血の違い

「うっ血」と「充血」、どちらも血がたまっている状態を表す言葉で、混同しやすいのですが、実は異なる現象です。

血液は、心臓から動脈を通って全身に送られ、毛細血管を通じて組織に酸素や栄養を届けます。その後、静脈を通って心臓に戻ってきます。この一連の流れの中で、うっ血は血液の出口である静脈や毛細血管で血液の流れが滞ることによって起こります。例えるなら、道路の出口が渋滞している状態です。心臓のポンプ機能が弱まったり、静脈が詰まったりすることで、血液がスムーズに心臓に戻れなくなり、静脈や毛細血管に血液が滞ってしまうのです。肺に血液がたまる心不全や、足の静脈瘤などが代表的な例です。

一方、充血は血液の入口である動脈に血液が過剰に流れ込むことによって起こります。これは、道路の入口に車が殺到している状態に似ています。組織が必要とする以上の血液が動脈に流れ込み、その部分が赤く腫れあがります。例えば、激しい運動をした後に顔が赤くなるのは、筋肉に多くの酸素を供給するために、動脈を通して血液が送り込まれるためです。炎症やアレルギー反応でも、炎症部位に血液を集めるために充血が起こります。

うっ血と充血は、原因も症状も異なります。うっ血は、血液の滞りによって、皮膚の色が紫色っぽくなったり、むくみが生じたりします。充血の場合は、皮膚が赤くなり、熱を持ったり、腫れたりします。治療法も異なり、うっ血の場合は、心臓の機能を改善する薬や、滞った血液を流れやすくする薬などが用いられます。充血の場合は、炎症を抑える薬や、アレルギー反応を抑える薬などが用いられます。

うっ血と充血が同時に起こる場合もあります。その場合は、より複雑な状態となるため、自己判断せずに、医師による診断と適切な治療を受けることが重要です。

| 項目 | うっ血 | 充血 |

|---|---|---|

| 血液の流れ | 静脈/毛細血管の流れが滞る | 動脈に血液が過剰に流れ込む |

| 例え | 道路の出口が渋滞 | 道路の入口に車が殺到 |

| 原因 | 心臓のポンプ機能低下、静脈の詰まり | 組織が必要以上の血液供給(激しい運動、炎症、アレルギー反応) |

| 症状 | 皮膚が紫色、むくみ | 皮膚が赤い、熱感、腫れ |

| 治療 | 心臓機能改善薬、血液を流れやすくする薬 | 炎症を抑える薬、アレルギー反応を抑える薬 |

うっ血の診断方法

血液の流れが滞り、特定の場所に血液が過剰にたまる状態をうっ血といいます。うっ血の診断は、患者さんの訴える症状、医師による診察、そして様々な検査結果を総合的に見て判断します。

まず、医師は患者さんから詳しく話を聞きます。いつからどのような症状が現れたのか、どのような時に症状が悪化するのかなど、具体的な状況を把握することが重要です。

次に、医師は身体診察を行います。聴診器を使って肺の音を聞き、呼吸の状態を確認します。また、心臓の音や脈拍も調べ、異常がないかを確認します。さらに、脚などを触診し、むくみの有無や程度を調べます。むくみは、うっ血の重要なサインの一つです。

患者さんの訴えや身体診察の結果からうっ血が疑われる場合、医師はさらに詳しい検査を行います。血液検査では、うっ血の原因となっている病気の有無を調べます。尿検査では、腎臓の機能に問題がないかを確認します。

画像検査では、うっ血の程度や部位を詳しく調べることができます。胸部エックス線検査では、心臓や肺の状態を調べます。コンピューター断層撮影(CT)検査や磁気共鳴画像(MRI)検査では、より詳細な体の内部の状態を調べることができます。超音波検査では、心臓や血管の状態をリアルタイムで観察することができます。それぞれの検査方法によって得られる情報は異なるため、医師は目的に合わせて適切な検査を選択します。

これらの検査結果を総合的に判断し、医師はうっ血の診断を確定します。場合によっては、心臓カテーテル検査や組織を採取する検査など、より精密な検査が必要になることもあります。うっ血は様々な病気が原因で起こるため、原因を特定し、適切な治療を行うことが重要です。少しでも体の異変を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。

| 診断項目 | 方法 | 詳細 |

|---|---|---|

| 問診 | 医師による聞き取り | 症状の発生時期、悪化する状況など具体的な状況把握 |

| 診察 | 医師による身体診察 | 聴診器で肺の音、心臓の音、脈拍確認、脚などのむくみの有無や程度を触診 |

| 血液検査 | 血液採取 | うっ血の原因疾患の有無を調べる |

| 尿検査 | 尿採取 | 腎機能の確認 |

| 画像検査 | 各種画像検査 |

目的に合わせ適切な検査を選択 |

| 精密検査(場合により) | 心臓カテーテル検査、組織採取など | 原因特定のための精密検査 |

うっ血の治療

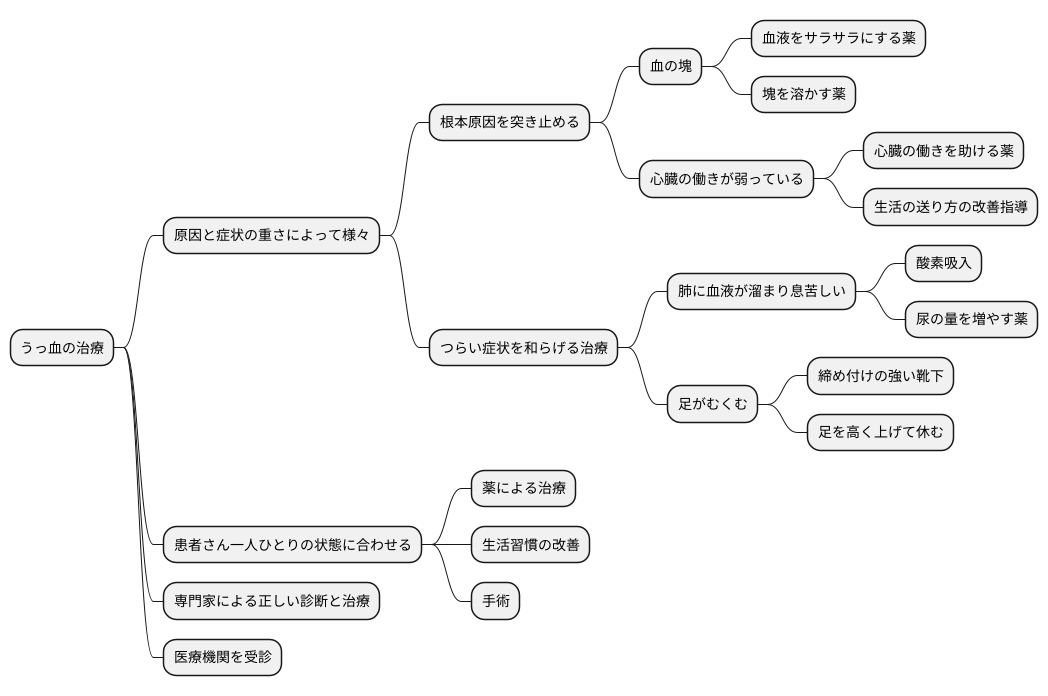

血液が滞り、特定の場所に溜まってしまう状態、いわゆるうっ血。このうっ血の治療は、原因や症状の重さによって様々です。まず大切なのは、うっ血の根本原因を突き止めることです。

例えば、血管の中で血液が固まってできる血の塊が原因ならば、血液をサラサラにする薬や塊を溶かす薬を使って治療します。心臓の働きが弱っていることが原因ならば、心臓の働きを助ける薬を使ったり、毎日の生活の送り方を改善する指導を行います。

うっ血が原因で起こるつらい症状を和らげる治療も大切です。肺に血液が溜まり、息苦しさを感じる場合は、酸素吸入や尿の量を増やす薬を使います。足がむくむ場合は、締め付けの強い靴下を履いたり、足を高く上げて休むことが効果的です。

うっ血の治療は、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、薬による治療や生活習慣の改善、場合によっては手術などを組み合わせる必要があります。そのため、専門家による正しい診断と治療が欠かせません。自己判断で治療を行うのは危険ですので、必ず医療機関を受診しましょう。

うっ血の予防

体の一部に血液が滞ることを、うっ血と言います。うっ血を予防するには、日々の生活習慣を見直すことが重要です。まず、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。塩分の摂り過ぎは血圧を上げるため、うっ血につながる可能性があります。減塩を意識し、野菜や果物を積極的に摂るようにしましょう。

次に、適度な運動は血液の流れを良くする効果があります。激しい運動である必要はありません。毎日、軽い散歩や体操などを続けることで、うっ血の予防につながります。運動不足は肥満の原因にもなり、肥満は高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めます。これらの病気はうっ血を悪化させる要因となるため、運動を通して予防することが大切です。

質の良い睡眠も重要です。睡眠不足は体の様々な機能に悪影響を及ぼし、うっ血のリスクを高める可能性があります。毎日、同じ時間に寝起きし、規則正しい睡眠リズムを作るようにしましょう。寝る前にカフェインを摂ったり、スマートフォンを長時間見たりすることは避け、リラックスした状態で眠りにつくことが大切です。

また、ストレスは血管を収縮させ、血流を悪くする原因となります。ストレスを溜め込まないよう、趣味を楽しんだり、リラックスする時間を作るなど、自分なりのストレス解消法を見つけるようにしましょう。

喫煙は血管を狭くし、血液をドロドロにするため、うっ血のリスクを大幅に高めます。禁煙はうっ血予防だけでなく、様々な病気の予防にもつながるため、積極的に取り組むべきです。

最後に、定期的な健康診断も重要です。自覚症状がない段階でうっ血を発見できる可能性があり、早期治療につながります。特に、心臓や血管に病気がある人は、医師の指示に従って定期的に検査を受け、健康状態を管理することが大切です。早期発見、早期治療によって、うっ血の重症化を防ぐことができます。

| うっ血予防のポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 栄養バランスの良い食事 | 減塩を意識し、野菜や果物を積極的に摂る |

| 適度な運動 | 毎日、軽い散歩や体操などを行う |

| 質の良い睡眠 | 毎日同じ時間に寝起きし、規則正しい睡眠リズムを作る。寝る前のカフェインやスマートフォンの使用は避ける |

| ストレス解消 | 趣味やリラックスする時間を持つなど、自分なりのストレス解消法を見つける |

| 禁煙 | 積極的に禁煙に取り組む |

| 定期的な健康診断 | 特に心臓や血管に病気がある人は、医師の指示に従って定期的に検査を受ける |