大腸がん:知っておくべきこと

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?あと、ColonKって聞いたことがあるんですが、どういう意味ですか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は、食事や入浴など、日常生活を送る上で必要なことを全体的にサポートすることです。一方「介助」は、特定の動作や行為をサポートすることで、例えば、階段の上り下りを手伝う、などが該当します。つまり、「介護」の中に「介助」が含まれると考えても良いでしょう。ColonKは、大腸がんのことですね。Colonは大腸、Kは癌を意味するドイツ語Krebsの頭文字です。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の方が広い意味を持つんですね。ColonKについてですが、大腸の中の特定の場所を指しているんですか?

介護の研究家

Colonは、盲腸と直腸の間の大腸部分を指します。なので、ColonKは大腸がんの中でも、盲腸と直腸の間の大腸にできたがんのことを指しています。具体的には、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸などが含まれます。

ColonKとは。

「お世話をさせていただく」という意味の言葉である「介護」と「介助」について。ここでは、大腸がんを指す『コロンケー』という用語について説明します。『コロン』は、盲腸と直腸の間にある部分を指す言葉で、『ケー』はがんを意味するドイツ語から来ています。

大腸がんとは

大腸がんは、食べ物の消化吸収を終えた後の残りかすの通り道である大腸にできるがんです。大腸は、盲腸、結腸、直腸といった部分から成り立っており、これらのどこにでもがんが発生する可能性があります。

大腸がんは、はじめは腺腫と呼ばれる良性の腫瘍として現れることが多く、この腫瘍が長い時間をかけて変化し、がんへと進行していきます。そのため、早期発見と早期治療が非常に大切です。初期段階では自覚症状がほとんどないため、健康診断や人間ドックなどで定期的に検査を受けることが早期発見につながります。

近年、日本人の食生活が欧米化してきた影響もあり、大腸がんの患者さんは増加傾向にあります。肉類中心の高脂肪、低繊維の食事は、大腸がんのリスクを高めると言われています。反対に、野菜や果物に多く含まれる食物繊維は、腸内の環境を整え、発がん性物質を体外へ排出する働きがあるため、積極的に摂ることが望ましいです。バランスの良い食事を心がけ、適度な運動を続けるなど、健康的な生活習慣を維持することは、大腸がんの予防に効果的です。

また、遺伝的な要素も大腸がんの発症に関係していることが分かっています。家族に大腸がんになった人がいる場合は、遺伝的な影響を受ける可能性があるため、定期的な検査をより一層心がける必要があります。早期発見のためには、便潜血検査や大腸内視鏡検査などがあります。医師と相談し、自分に合った検査方法を選択しましょう。

大腸がんは早期に発見されれば治癒率の高いがんです。日頃から自分の体の状態に気を配り、健康診断を積極的に受けることで、大腸がんの予防と早期発見に努めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 大腸がんの発生部位 | 盲腸、結腸、直腸など大腸のあらゆる部分 |

| 大腸がんの進行 | 腺腫(良性腫瘍)からがんへ進行 |

| 早期発見・治療の重要性 | 初期段階では自覚症状が少ないため、健康診断や人間ドックでの早期発見が重要 |

| 大腸がんの増加要因 | 食生活の欧米化、肉類中心の高脂肪・低繊維の食事 |

| 大腸がんの予防 | バランスの良い食事、適度な運動などの健康的な生活習慣 |

| 遺伝的要素 | 家族歴がある場合は、定期的な検査をより一層心がける |

| 検査方法 | 便潜血検査、大腸内視鏡検査など |

| 治癒率 | 早期発見で治癒率の高いがん |

症状と診断

大腸がんは初期の段階では、ほとんど自覚できるような症状が現れません。そのため、異変に気付いた時には病気がかなり進んでいる場合も珍しくありません。症状が現れたとしても、他の病気と区別しにくいため、注意が必要です。

大腸がんの代表的な症状としては、便に血が混じることが挙げられます。これは、がんが大きくなるにつれて出血しやすくなるためです。また、便通の異常もよく見られます。下痢や便秘が続く、あるいは交互に繰り返す場合、大腸がんの可能性も考慮する必要があります。さらに、おなかの痛みや、張ったような感覚も現れることがあります。がんが腸を圧迫することで、不快感や鈍痛が生じるのです。また、貧血の症状が現れることもあります。これは、がんからの出血が慢性的になり、体内の鉄分が不足するためです。

これらの症状は、大腸がん以外でも起こり得るため、自己判断は危険です。少しでも気になる症状があれば、すぐに病院で診察を受けるようにしましょう。

大腸がんの診断には、いくつかの検査方法があります。便に血液が混じっていないかを調べる便潜血検査は、手軽に受けることができます。便潜血検査で陽性反応が出た場合は、さらに詳しい検査が必要です。大腸の中を直接観察できる大腸内視鏡検査では、がんの有無だけでなく、大きさや場所も正確に把握できます。検査中に組織の一部を採取して、病理検査を行うことで、がんの確定診断が可能です。また、バリウムを肛門から注入して、X線で撮影する注腸検査も診断に用いられます。

大腸がんは早期に発見できれば、治る可能性が高い病気です。定期的な検診を受けることで、早期発見・早期治療につながります。年齢や家族歴なども考慮しながら、検診を受けるように心がけましょう。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 便に血が混じる | がんが大きくなるにつれて出血しやすくなるため |

| 便通の異常 | 下痢や便秘が続く、あるいは交互に繰り返す |

| おなかの痛み、張ったような感覚 | がんが腸を圧迫することで、不快感や鈍痛が生じる |

| 貧血 | がんからの出血が慢性的になり、体内の鉄分が不足するため |

| 検査方法 | 説明 |

|---|---|

| 便潜血検査 | 便に血液が混じっていないかを調べる手軽な検査 |

| 大腸内視鏡検査 | 大腸の中を直接観察できる検査 |

| 病理検査 | 大腸内視鏡検査中に採取した組織の一部を検査し、がんの確定診断を行う |

| 注腸検査 | バリウムを肛門から注入し、X線で撮影する検査 |

治療方法

大腸がんの治療は、がんがどのくらい進んでいるか、患者さんの体の状態によって様々です。患者さん一人ひとりに合わせた治療を行うことが大切です。主な治療として、手術、抗がん剤を使った治療、放射線を使った治療があります。

がんが初期の場合、内視鏡を使って切除することができることもあります。内視鏡は、口や肛門から細い管を入れて、体の中の様子を見ながら治療する機器です。体に負担が少ない治療法です。

がんが進行している場合は、開腹手術または腹腔鏡手術でがんを取り除きます。開腹手術はお腹を大きく切開して行う手術です。腹腔鏡手術はお腹に小さな穴をいくつか開けて、そこから器具を入れて行う手術です。開腹手術に比べて、体に負担が少ないという利点があります。がんを取り除いた後、必要に応じて抗がん剤を使った治療や放射線を使った治療を一緒に行うこともあります。

抗がん剤を使った治療は、がん細胞を攻撃する薬を使う治療です。抗がん剤には様々な種類があり、がんの種類や進行度に合わせて薬を選択します。副作用が出る場合もあるので、医師とよく相談することが大切です。

放射線を使った治療は、放射線を使ってがん細胞を攻撃する治療です。体の外から放射線を当てる方法と、体の内側から放射線を当てる方法があります。副作用が出る場合もあるので、医師とよく相談することが大切です。

近年は、抗がん剤や分子標的薬といった薬物療法も進歩しています。分子標的薬は、がん細胞の特定の分子を狙って攻撃する薬です。がんの種類や進行度に合わせて、より効果的な薬を選ぶことができるようになっています。これにより、治療の選択肢が広がっています。

どのような治療を行うかは、専門の医師とよく相談して決めることが大切です。患者さんの希望も考慮しながら、最適な治療法を選択します。

| 治療法 | 説明 | 適用 |

|---|---|---|

| 内視鏡手術 | 口や肛門から細い管を入れて、体の中を見ながらがんを切除する。体に負担が少ない。 | がんが初期の場合 |

| 開腹手術 | お腹を大きく切開してがんを取り除く。 | がんが進行している場合 |

| 腹腔鏡手術 | お腹に小さな穴をいくつか開けて器具を入れてがんを取り除く。開腹手術に比べて体に負担が少ない。 | がんが進行している場合 |

| 抗がん剤治療 | がん細胞を攻撃する薬を使う治療。がんの種類や進行度に合わせて薬を選択する。副作用が出る場合もある。 | がんが進行している場合、手術後補助療法 |

| 放射線治療 | 放射線を使ってがん細胞を攻撃する治療。体の外から放射線を当てる方法と、体の内側から放射線を当てる方法がある。副作用が出る場合もある。 | がんが進行している場合、手術後補助療法 |

| 分子標的薬 | がん細胞の特定の分子を狙って攻撃する薬。がんの種類や進行度に合わせて薬を選択する。 | がんが進行している場合 |

予防と早期発見

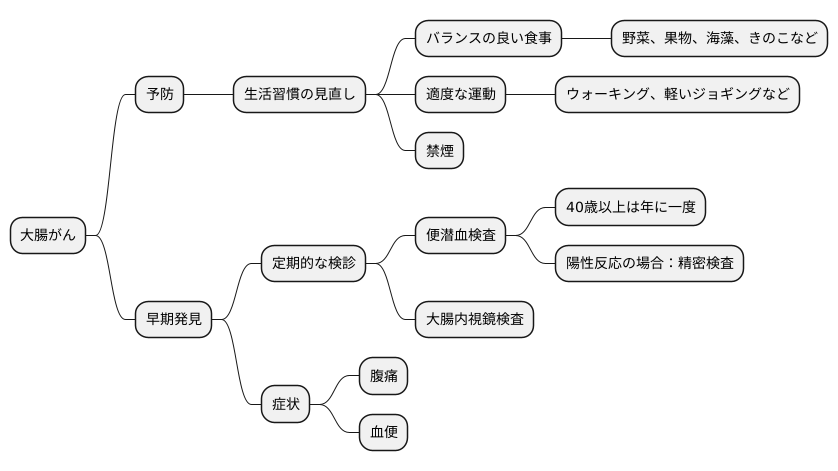

大腸がんは、早期に発見し適切な処置を行えば、治癒の可能性が高いがんです。そのためにも、予防と早期発見に努めることが大切です。

大腸がんの予防には、生活習慣の見直しが重要です。まず、食生活では、バランスの良い食事を心がけましょう。具体的には、野菜や果物、海藻、きのこなど、食物繊維が豊富な食べ物を積極的に摂り入れるようにしましょう。食物繊維は、腸の働きを活発にし、発がん物質を体外に排出する効果があります。また、肉類の摂取量を控えめにし、脂肪分の多い食事を避けることも大切です。

次に、適度な運動も効果的です。運動不足は、腸の動きを鈍らせ、便秘の原因となります。適度な運動は、腸の働きを活発にし、がん予防に繋がります。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理なく続けられる運動を習慣づけましょう。

さらに、禁煙も重要です。喫煙は大腸がんを含む、様々ながんのリスクを高めることが知られています。禁煙することで、がんのリスクを大きく低減することができます。

大腸がんの早期発見には、定期的な検診が不可欠です。中でも、便潜血検査は、手軽に受けることができ、費用も比較的安価なため、多くの人に推奨される検査です。便潜血検査は、便に含まれる血液を検出する検査で、大腸がんの早期発見に役立ちます。ただし、便潜血検査で陽性反応が出た場合でも、必ずしも大腸がんと診断されるわけではありません。精密検査が必要となります。

40歳以上の人は、年に一度、便潜血検査を受けることをお勧めします。また、便潜血検査で陽性反応が出た場合や、腹痛、血便などの症状がある場合は、大腸内視鏡検査などの精密検査を受けるようにしましょう。大腸内視鏡検査は、大腸の内部を直接観察できるため、より正確な診断が可能です。

生活への影響

大腸がんと診断されると、治療による体の負担だけでなく、心への負担も大きくなります。手術や抗がん剤治療、放射線治療といった治療は、体に少なからず負担をかけます。吐き気やだるさ、食欲不振といった副作用が現れることもあり、日常生活にも支障をきたすことがあります。また、がんという病気への不安や、将来への見通しが立たないことへの心配など、精神的な負担も抱えることになります。

治療中は、日常生活にさまざまな制限が生じる場合があります。これまでのように仕事ができなくなったり、家事や育児に専念することが難しくなったりすることもあります。趣味や旅行など、楽しみにしていたことができなくなるかもしれません。これまで通りの生活を送ることが難しくなることで、気持ちの落ち込みや無力感を感じてしまう人もいるでしょう。

しかし、近年、医療技術の進歩は目覚ましく、大腸がんの治療成績は向上しています。早期発見であれば、完治する可能性も高く、治療後もこれまでと変わらない生活を送ることができる人も少なくありません。治療中は、医師や看護師、家族や友人など、周りの人に相談し、支えてもらいながら治療に専念することが大切です。

一人で抱え込まずに、悩みや不安を打ち明けることで、心も軽くなるでしょう。また、患者会や支援団体に参加することで、同じ病気と闘う仲間と出会い、情報交換や心の支え合いをすることもできます。同じ経験を持つ人たちの話を聞くことで、勇気づけられたり、前向きな気持ちを取り戻したりできるかもしれません。治療後の生活についても、医師や医療スタッフと相談し、社会復帰に向けて必要な支援を受けながら、少しずつ元の生活を取り戻していくようにしましょう。

| 大腸がんの負担 | 具体的な内容 | 対応と支援 |

|---|---|---|

| 体の負担 | 治療による吐き気、だるさ、食欲不振などの副作用。日常生活への支障。 | 医師や看護師に相談し、症状緩和のケアを受ける。 |

| 心の負担 | がんへの不安、将来への心配、気持ちの落ち込み、無力感。 | 医師、看護師、家族、友人などに相談し、心の支えを得る。患者会や支援団体に参加し、情報交換や心の支え合いをする。 |

| 生活への影響 | 仕事、家事、育児、趣味、旅行などへの制限。 | 医師や医療スタッフと相談し、社会復帰に向けて必要な支援を受ける。 |

| 治療成績と将来 | 医療技術の進歩により治療成績は向上。早期発見で完治の可能性も高く、治療後もこれまでと変わらない生活を送れる人もいる。 | 治療に専念し、前向きな気持ちを持つ。医師や医療スタッフと相談しながら、社会復帰を目指す。 |