認知障害:理解と寄り添い

介護を学びたい

先生、「認知障害」ってよく聞くんですけど、それって一体どういうことですか?介護と介助で何か違いはあるんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。認知障害とは、簡単に言うと、脳の働きが衰えて、記憶や判断などの知的活動が難しくなることです。物忘れがひどくなったり、新しいことを覚えにくくなったりする状態ですね。介護と介助で直接の違いはありませんが、認知障害がある方は、生活の様々な場面で介助が必要になることが多いです。

介護を学びたい

なるほど。ということは、認知障害がある方は、生活の中で色々なことを忘れてしまったり、判断ができなくなったりするから、周りの人が助けてあげないといけないってことですね。

介護の研究家

その通りです。例えば、服を着ることや食事をすること、お金の管理など、認知障害の程度によっては、日常生活の様々な場面で介助が必要になります。そのため、介護する側も、認知障害の特徴を理解し、適切な対応をすることが重要になります。

認知障害とは。

『認知障害』とは、体の働きには問題がないものの、主に学ぶこと、覚えること、理解すること、問題を解決することに難しさがある心の病気のことです。これは「介護」や「介助」に関係する言葉です。

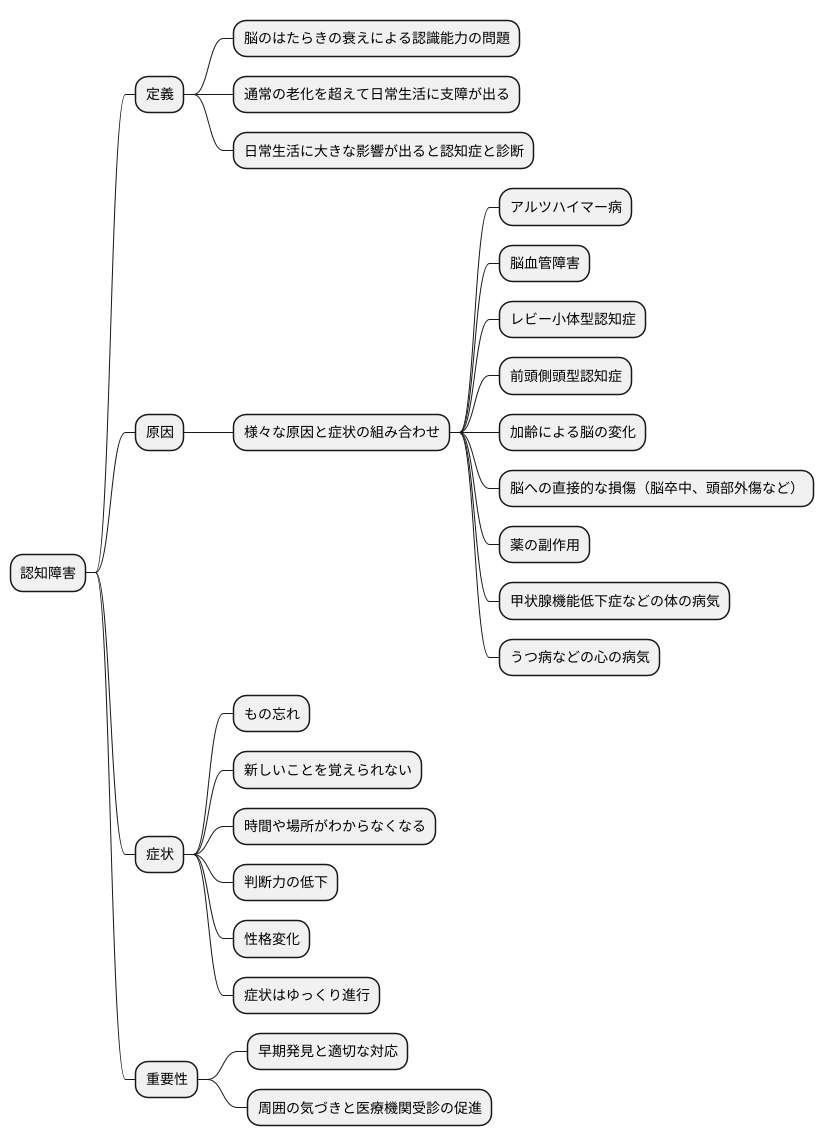

認知障害とは

認知障害とは、脳のはたらきの衰えによって、記憶する、考える、理解する、判断する、学ぶといった、ものごとを認識する能力に問題が生じる状態のことです。歳を重ねるにつれて、記憶力などが少しずつ低下していくのは自然な流れですが、認知障害は、このような通常の老化の範囲を超えて、日常生活に支障をきたすほど認識する能力が低下した状態を指します。そして、日常生活に大きな影響が出ていると認められた場合は、認知症と診断されます。

認知障害は、特定の病気の名前ではなく、様々な原因で起こる様々な症状が組み合わさった状態のことを指します。よく知られている原因としては、アルツハイマー病、脳の血管が詰まったり破れたりする脳血管障害、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などがあります。これらの病気以外にも、歳をとることによる脳の変化や、脳卒中や頭を強く打つことなどによる脳への直接的な損傷、薬の副作用、甲状腺の機能が低下する病気などの体の病気、気分が落ち込むうつ病などの心の病気なども、認知障害の原因となることがあります。

認知障害の症状は実に様々です。もの忘れがひどくなる、新しく覚えたことをすぐ忘れてしまう、自分がどこにいるのか、今は何時なのかわからなくなる、適切な判断ができなくなる、性格が変わってしまうなど、人によって現れ方は異なります。これらの症状は、多くの場合ゆっくりと進んでいきます。そのため、早期に発見し、適切な対応をすることがとても大切です。周りの人が変化に気づき、早めに医療機関を受診するよう促すことも重要です。

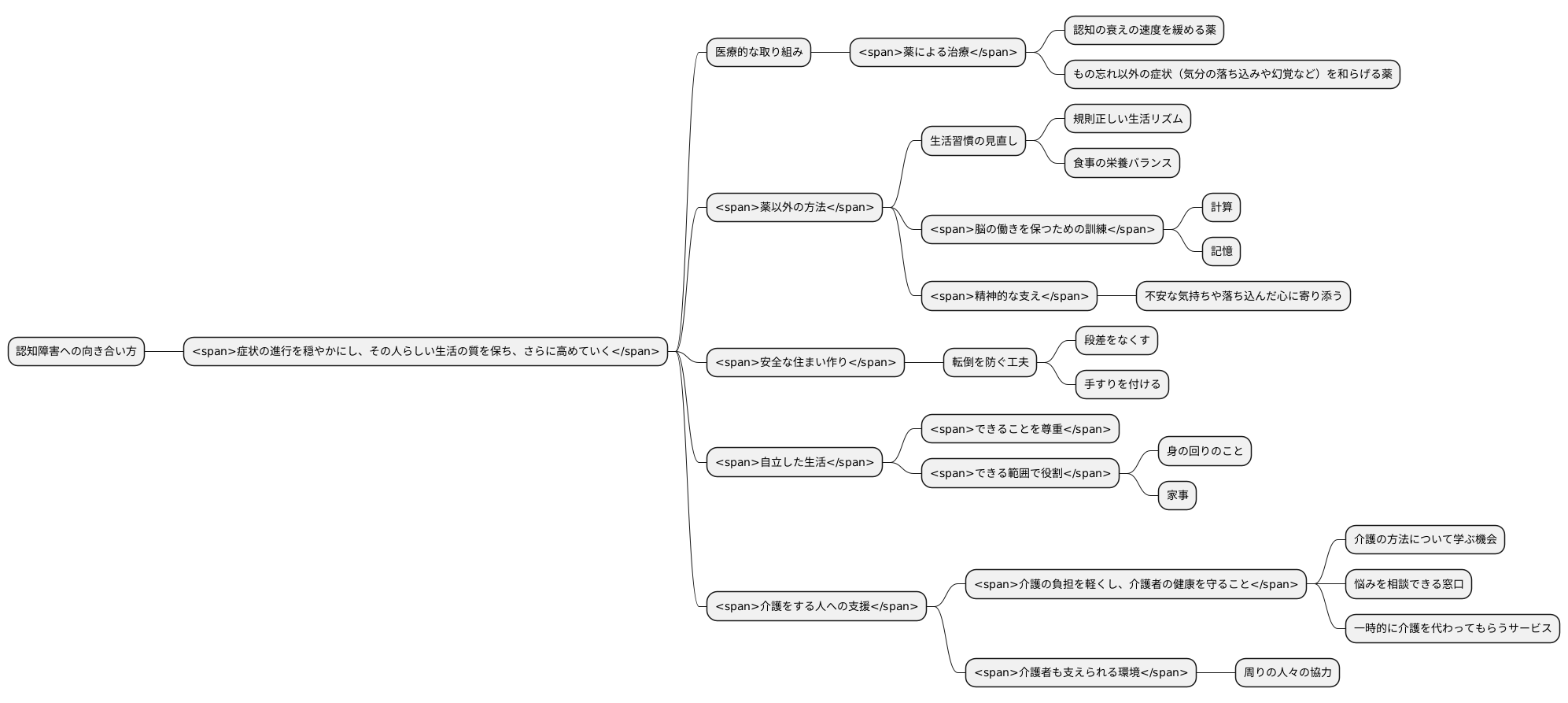

認知障害への対応

認知障害への向き合い方は、症状の進行を穏やかにし、その人らしい生活の質を保ち、さらに高めていくことを目指します。

まず、医療的な取り組みとして、薬による治療があります。認知の衰えの速度を緩める薬や、もの忘れ以外の症状、例えば、気分の落ち込みや幻覚など、を和らげる薬が使われます。

薬だけでなく、薬以外の方法も大切です。規則正しい生活リズムを整えたり、食事の栄養バランスに気を配ったりするなど、生活習慣の見直しも有効です。さらに、計算や記憶の練習など、脳の働きを保つための訓練も取り入れられます。また、本人の不安な気持ちや落ち込んだ心に寄り添い、精神的な支えとなることも重要です。

日々の暮らしの中では、安全な住まい作りが欠かせません。段差をなくしたり、手すりをつけたりするなど、転倒を防ぐ工夫が大切です。そして、本人のできることを尊重し、身の回りのことや家事など、できる範囲で役割を持ってもらうことで、自立した生活を支えます。

忘れてはならないのは、介護をする人への支援です。介護は、心身ともに大きな負担となることがあります。介護の方法について学ぶ機会を設けたり、悩みを相談できる窓口を整備したり、一時的に介護を代わってもらうサービスなどを利用したりすることで、介護の負担を軽くし、介護者の健康を守ることが重要です。周りの人々が協力し、介護者も支えられる環境を作ることで、認知障害のある人も、介護する人も、穏やかに過ごせるようにしていきましょう。

認知障害の予防

記憶力や判断力の衰えといった認知機能の低下を防ぐには、日々の生活習慣の見直しが大切です。規則正しい生活とバランスの良い食事を心がけましょう。魚や野菜、海藻、大豆製品などを積極的に摂り、栄養バランスを整えましょう。また、塩分や糖分、脂肪分の摂り過ぎにも注意が必要です。

体を動かす習慣も認知機能の維持に役立ちます。軽い散歩や体操など、無理のない範囲で体を動かすようにしましょう。毎日続けることが大切です。体を動かすことで血行が促進され、脳の働きが活発になります。また、運動は気分転換にもなり、心の健康維持にも繋がります。

質の良い睡眠も、認知機能の低下予防に欠かせません。毎日同じ時間に寝起きし、睡眠時間をしっかりと確保しましょう。寝る前にカフェインを摂ったり、スマートフォンを長時間見たりすることは避け、リラックスして眠りにつけるように工夫しましょう。

社会との繋がりを維持することも重要です。地域活動やボランティア活動に参加したり、友人や家族と会話を楽しんだりすることで、脳は刺激を受け、認知機能の低下を防ぐ効果が期待できます。新しい趣味に挑戦することも良いでしょう。

高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、認知機能の低下を招く危険性があります。健康診断を定期的に受診し、早期発見、早期治療に努めましょう。医師の指示に従って、適切な治療や生活管理を行いましょう。

脳卒中や頭部外傷は、認知機能に大きな影響を与えます。転倒しないように家の中を整えたり、自転車に乗る際はヘルメットを着用するなど、事故を未然に防ぐ対策を心がけましょう。

心の健康も認知機能に密接に関わっています。ストレスを溜め込まず、趣味や人との交流を通して、心身のリフレッシュを図りましょう。ゆったりとした時間を持つことも大切です。

| 項目 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 生活習慣 | 規則正しい生活、バランスの良い食事(魚、野菜、海藻、大豆製品など)、塩分・糖分・脂肪分控えめ |

| 運動 | 軽い散歩、体操など、無理のない範囲で毎日続ける |

| 睡眠 | 毎日同じ時間に寝起き、十分な睡眠時間確保、就寝前のカフェイン・スマホは避ける |

| 社会との繋がり | 地域活動、ボランティア、友人・家族との会話、新しい趣味 |

| 生活習慣病対策 | 健康診断の定期受診、早期発見・早期治療、適切な治療と生活管理 |

| 事故予防 | 転倒防止対策、自転車乗車時のヘルメット着用 |

| 心の健康 | ストレスを溜め込まない、趣味、人との交流、リラックス |

周囲の理解と支援

認知症を持つ人は、周りの理解と支えなしでは穏やかに暮らしていくことが難しいでしょう。なぜなら、認知症は外見からは分かりにくい障害であるため、周りの人がその症状を理解し、適切な対応を取ることがとても重要だからです。

認知症の人と接するときは、話し方や伝え方に工夫が必要です。早口でまくしたてるように話すのではなく、ゆっくりと落ち着いたトーンで話しかけることを心がけましょう。また、専門用語や難しい言い回しは避け、誰にでも分かる簡単な言葉を使うことも重要です。一度にたくさんの指示を出すと混乱してしまうため、一つずつ丁寧に指示を伝えるようにしましょう。このようなコミュニケーションの方法を工夫することで、認知症の人の理解を助けることができます。

認知症の人は、周りの人が思う以上に多くの不安を抱えています。記憶や判断力が低下しているため、周りの状況を理解することが難しく、不安や混乱を感じやすくなっています。そのため、本人の気持ちを理解し、共感することが大切です。焦らせたり、急かしたりするのではなく、本人のペースに合わせてゆっくりと行動するようにしましょう。また、安心できる環境を整えることも重要です。

認知症は誰にでも起こりうるものであり、決して他人事ではありません。認知症について正しく理解し、「自分にも起こりうる」という意識を持つことが大切です。地域社会全体で認知症への理解を深め、誰もが安心して暮らせる社会を作る必要があります。そのためには、地域での支え合う体制の整備や、認知症に関する啓発活動など、社会全体で取り組むべき課題は多くあります。誰もが認知症になっても安心して暮らせる社会を目指し、共に考えていくことが重要です。

| 認知症の人への接し方 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 話し方・伝え方 |

|

| 不安への対応 |

|

| 社会全体への啓発 |

|

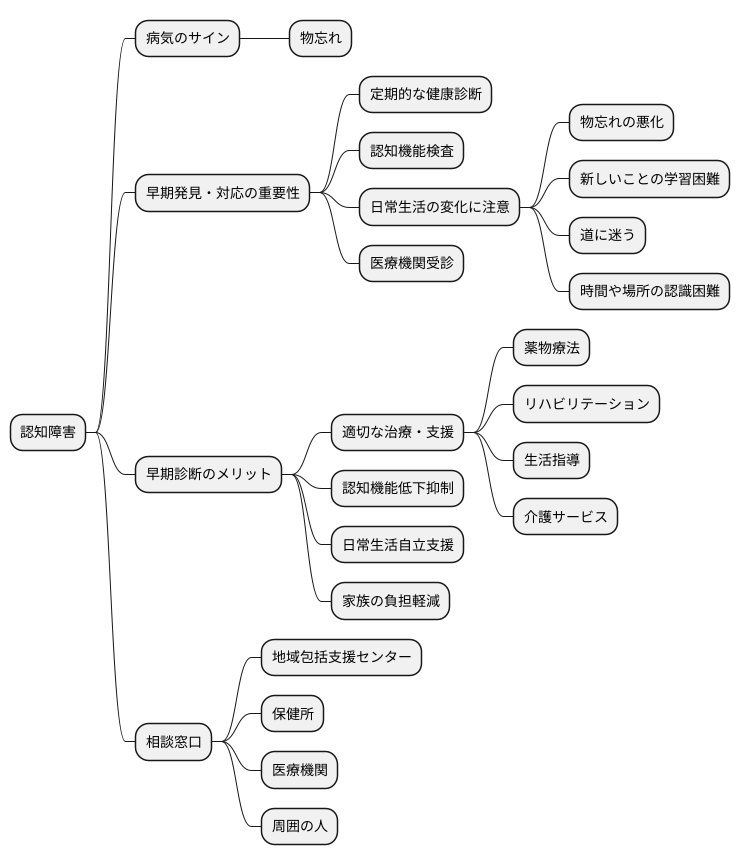

早期発見の重要性

年を重ねると、誰もが物忘れをすることはありますが、中には病気のサインであることもあります。これは、認知障害と呼ばれるもので、早期発見と適切な対応によって進行を遅らせ、その人らしい生活を長く続けることに繋がります。

早期発見のためには、定期的な健康診断と認知機能の検査が大切です。健康診断では、身体全体の健康状態を確認するだけでなく、認知機能に関する相談もできます。また、地域によっては、認知機能の検査を無料で受けることができる場合もありますので、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

日常生活の中で、気になる変化が見られたら、ためらわずに医療機関を受診しましょう。例えば、物忘れが以前よりひどくなった、新しいことを覚えられない、慣れた場所で道に迷う、時間や場所が分からなくなる、といった症状が現れたら注意が必要です。些細なことでも、いつもと違うと感じたら、専門家に相談することが大切です。家族や周りの人が変化に気づき、受診を勧めることも重要です。

早期に診断を受けることで、適切な治療や支援を始めることができます。薬物療法やリハビリテーション、生活指導など、症状や状況に合わせた対応をすることで、認知機能の低下を緩やかにし、日常生活の自立を支援することができます。また、介護サービスの利用なども検討することで、本人だけでなく、家族の負担軽減にも繋がります。

認知障害は、早期発見と早期対応が何よりも重要です。一人で悩まず、相談できる窓口をあらかじめ知っておくことも大切です。地域包括支援センターや保健所、医療機関などに相談することで、必要な情報や支援を得ることができます。周りの人に相談することも、不安を軽くし、前向きに向き合うために役立ちます。