慢性疾患と介護・介助の関わり

介護を学びたい

先生、「慢性疾患」って言葉がよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

介護の研究家

そうだね。「慢性疾患」とは、長い間続く病気のことだよ。例えば、糖尿病や高血圧、関節炎などだね。これらの病気は、すぐに治るようなものではなく、長い期間、治療を続ける必要があるんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、風邪みたいにすぐに治る病気とは違うんですね。他に何か特徴はありますか?

介護の研究家

そうだね。慢性疾患は、自覚症状が出にくい場合も多いんだ。だから、気づかないうちに病気が進んでしまうこともある。また、生活習慣と関係している病気も多いから、生活習慣を改善することが大切なんだよ。

慢性疾患とは。

『長く続く病気』についてお話します。長く続く病気とは、治療に長い時間がかかり、症状もずっと続く病気のことです。例えば、糖尿病、高血圧、高コレステロール、腎臓病、関節炎、呼吸器の病気、アレルギー、認知症、心臓や血管の病気などです。これらの病気の多くは、普段の生活の仕方が関係しています。このような長く続く病気にかかる人は、お年寄りに多く見られます。歳をとると、体の中の器官のはたらきや、呼吸、排泄、血液の流れなどの体の機能が弱くなってきます。長く続く病気は、一生ずっと治療を続ける必要があります。しかし、自覚症状が少ないため、病気が進んでいることを感じにくく、治療をやめてしまう人も少なくありません。

慢性疾患とは

慢性疾患とは、長い期間にわたり続く病気で、持続的な治療が必要です。数年、数十年、あるいは生涯にわたって付き合っていく必要がある場合もあります。このような病気は、完全に治すことが難しいことが多く、症状を和らげ、進行を抑えることを目指した治療が行われます。

代表的な慢性疾患には、糖尿病があります。糖尿病は、血液中の糖の濃度が高くなる病気で、食事療法や運動療法、薬物療法などが必要になります。また、高血圧も慢性疾患の一つです。高血圧は、血管に負担がかかり、心臓病や脳卒中などのリスクを高めるため、継続的な血圧管理が重要です。同様に、高コレステロール血症も、血管の健康に影響を与える慢性疾患で、食事療法や薬物療法でコレステロール値をコントロールする必要があります。

腎臓病も、慢性疾患の代表例です。腎臓の機能が低下すると、老廃物が体内に蓄積され、様々な症状が現れます。人工透析が必要になる場合もあります。関節の痛みや腫れを伴う関節炎、息苦しさや咳が続く呼吸器疾患、特定の物質に対する過剰反応であるアレルギー、認知症、心臓や血管の機能が低下する循環器疾患なども、慢性疾患に分類されます。

これらの慢性疾患は、年齢を重ねるにつれて発症しやすくなります。これは、体の様々な機能が加齢とともに衰えていくためです。呼吸や排泄、血液の循環といった体の基本的な機能の低下が、慢性疾患の発症につながることがあります。

慢性疾患は、初期段階では自覚症状がない場合が多く、病気に気づかないまま病状が進行してしまうことがあります。そのため、定期的な健康診断を受けて、早期に発見することが重要です。早期発見によって、適切な治療を早く開始することができます。また、日々の生活習慣を改善することも、慢性疾患の予防や症状の緩和に役立ちます。バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠などを心がけることが大切です。

| 慢性疾患の概要 | 代表的な慢性疾患 | 特徴 | 対策 |

|---|---|---|---|

|

糖尿病 | 血液中の糖の濃度が高くなる |

|

| 高血圧 | 血管に負担がかかり、心臓病や脳卒中などのリスクを高める | ||

| 高コレステロール血症 | 血管の健康に影響を与える | ||

| 腎臓病 | 腎臓の機能が低下し、老廃物が体内に蓄積 | ||

| 関節炎 | 関節の痛みや腫れ | ||

| 呼吸器疾患 | 息苦しさや咳が続く | ||

| アレルギー | 特定の物質に対する過剰反応 | ||

| 認知症 | 認知機能の低下 | ||

| 循環器疾患 | 心臓や血管の機能が低下 |

高齢者と慢性疾患

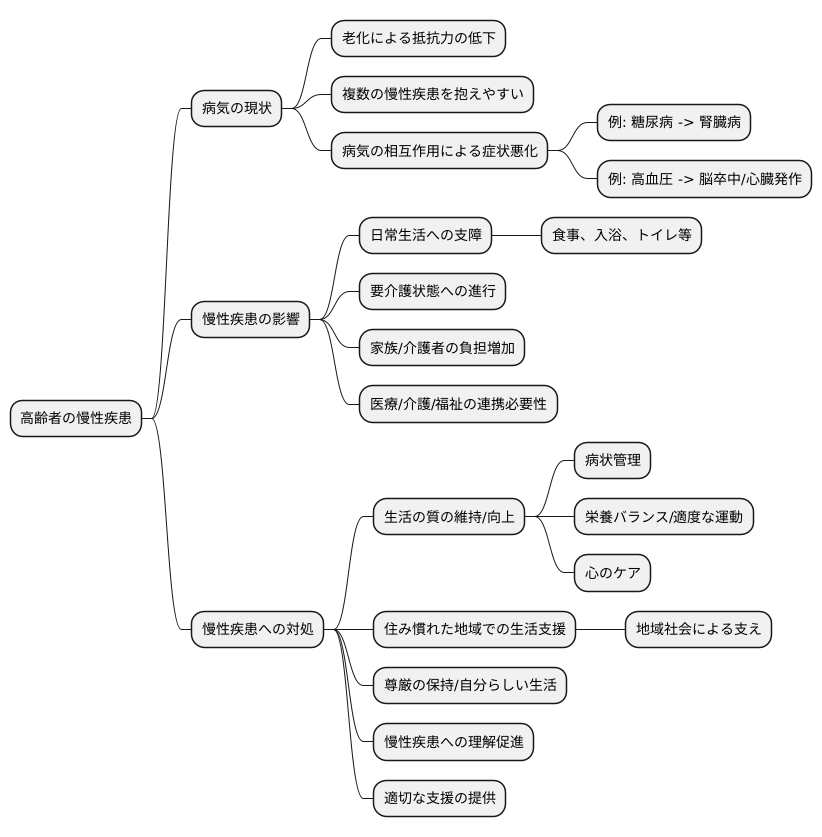

歳を重ねると、体の機能や病気に対する抵抗力が弱まり、長く続く病気を抱えやすくなります。このような病気を慢性疾患と呼び、高齢者の多くが一つだけでなく、複数の慢性疾患を抱えている現状があります。一つ一つの病気は互いに影響し合い、症状を重くすることもあります。例えば、糖尿病が悪化すると腎臓の病気を併発しやすくなったり、高血圧がもとで脳卒中や心臓発作を起こす危険性が高まったりするのです。

これらの慢性疾患は、高齢者の日常生活に大きな影を落とします。食事や入浴、トイレに行くといった基本的な動作が難しくなり、一人で生活していくのが困難になる場合もあります。そのため、家族や介護をする人の支えが欠かせないことが多く、慢性疾患を抱える高齢者を取り巻く環境は、医療だけでなく、介護や福祉といった様々な分野からの支援が必要となるのです。

高齢者の慢性疾患に対する適切な世話は、生活の質を保ち、より良くすることに繋がります。病状の管理はもちろんのこと、栄養バランスのとれた食事や適度な運動、心のケアも大切です。また、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域社会全体で支える仕組みづくりも重要になります。高齢者が尊厳を保ち、自分らしく日々を過ごせるよう、慢性疾患への理解を深め、適切な支援を提供していくことが、私たち全体の課題と言えるでしょう。

介護における慢性疾患への対応

介護の現場では、慢性疾患を抱える高齢者が多くいらっしゃいます。そのため、高齢者の状態に合わせた適切な対応をすることが大変重要になります。慢性疾患は、長期にわたる治療と管理が必要となるため、食事、運動、薬といった日常生活の様々な面に影響を与えます。

食事面では、例えば糖尿病の高齢者には、血糖値を急激に上昇させないような食事内容や食事のタイミングが重要です。管理栄養士と連携し、個々の病状や体質に合わせた献立を作成し、適切な栄養管理を行うことで、病状の悪化を防ぎ、健康状態を維持することができます。また、噛む力や飲み込む力が低下している高齢者には、食べやすい大きさや柔らかさに調整した食事を提供するなど、個々の状況に配慮したきめ細やかな対応が必要です。

運動面では、理学療法士や作業療法士と連携し、個々の身体機能に合わせた運動プログラムを作成することで、筋力の維持や向上、関節の動きの改善、転倒予防などにつなげることができます。

薬の管理も慢性疾患への対応において重要な役割を担います。薬剤師と連携し、複数の薬を服用している高齢者には、飲み合わせや副作用の確認、服薬指導などを丁寧に行うことで、安全な服薬を支援します。また、薬を飲み忘れることがないように、薬箱の整理や服薬カレンダーの作成など、工夫を凝らした支援も大切です。

これらのケアを行うにあたっては、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士など、多職種が連携し、情報を共有しながら、包括的なケアを提供することが不可欠です。高齢者の尊厳を守り、安心して暮らせるように、心身両面のケアを心がけ、生活の質を高めるよう努めることが介護の重要な役割です。

さらに、介護職員自身が慢性疾患に関する知識や技術を深めることも重要です。研修や勉強会に積極的に参加し、常に最新の情報を学ぶことで、より質の高いケアを提供できるよう心がけましょう。高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活を続けられるように、地域社会全体で支えていくことが大切です。

| ケアの側面 | 具体的対応 | 連携する専門職 |

|---|---|---|

| 食事 | 血糖値コントロール、食べやすい食事提供、栄養管理 | 管理栄養士 |

| 運動 | 個々の身体機能に合わせた運動プログラム作成、筋力維持・向上、関節の動きの改善、転倒予防 | 理学療法士、作業療法士 |

| 薬 | 服薬管理、飲み合わせ・副作用の確認、服薬指導、服薬忘れ防止 | 薬剤師 |

| 多職種連携 | 医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士 | – |

| 介護職員の学習 | 慢性疾患に関する知識・技術の習得、研修・勉強会への参加 | – |

介助における慢性疾患への対応

慢性疾患を抱える人にとって、日常生活を送る上で介助は欠かせない存在となっています。病状は人それぞれ異なり、必要な介助の種類や程度も様々です。食事、入浴、トイレ、更衣、移動など、日常生活における基本的な動作でさえ、一人で行うことが困難な場合、介助が必要となります。介助の目的は、その人が可能な限り自立した生活を送れるよう支援することであり、単に身体的な援助をするだけでなく、精神的な支えとなることも重要です。

慢性疾患の種類によって、介助の際に留意すべき点は異なります。例えば、関節リウマチなどの関節疾患を持つ人は、関節に痛みやこわばりがあるため、介助を行う際には、急な動きを避け、ゆっくりとした動作で、本人のペースに合わせることが大切です。無理な姿勢を強いると、痛みが増したり、関節を損傷する恐れがあります。また、糖尿病を持つ人の場合は、食事療法や服薬管理が重要となるため、食事の介助では、決められた量を守り、バランスの取れた食事を提供する必要があります。低血糖や高血糖の症状が現れた際には、適切な対応が必要です。さらに、認知症を持つ人の場合は、記憶力や判断力が低下しているため、介助の手順を分かりやすく説明し、混乱しないように配慮することが重要です。見慣れた環境で、いつもと同じように介助を行うことで、安心感を与えることができます。

介助は、単なる作業ではなく、人と人との信頼関係に基づく、温かい思いやりにあふれた行為です。相手の立場に立ち、その人の気持ちや状況を理解しようと努めることが大切です。常に相手の尊厳を尊重し、プライバシーを守りながら、安心で安全な生活を送れるよう、心を込めて支援していく必要があります。慢性疾患を抱える人が、日常生活を快適に過ごせるよう、そして、社会の一員として、生きがいを持って暮らせるよう、介助を通して支えていくことが、私たちの大切な役割です。

| 対象者 | 介助のポイント | 介助の目的 |

|---|---|---|

| 慢性疾患を持つ人全般 |

|

自立した生活の支援、精神的な支え、安心・安全な生活 |

| 関節リウマチなどの関節疾患を持つ人 |

|

痛みの軽減、関節損傷の防止 |

| 糖尿病を持つ人 |

|

血糖値のコントロール |

| 認知症を持つ人 |

|

安心感の提供、混乱の防止 |

慢性疾患の予防と健康管理

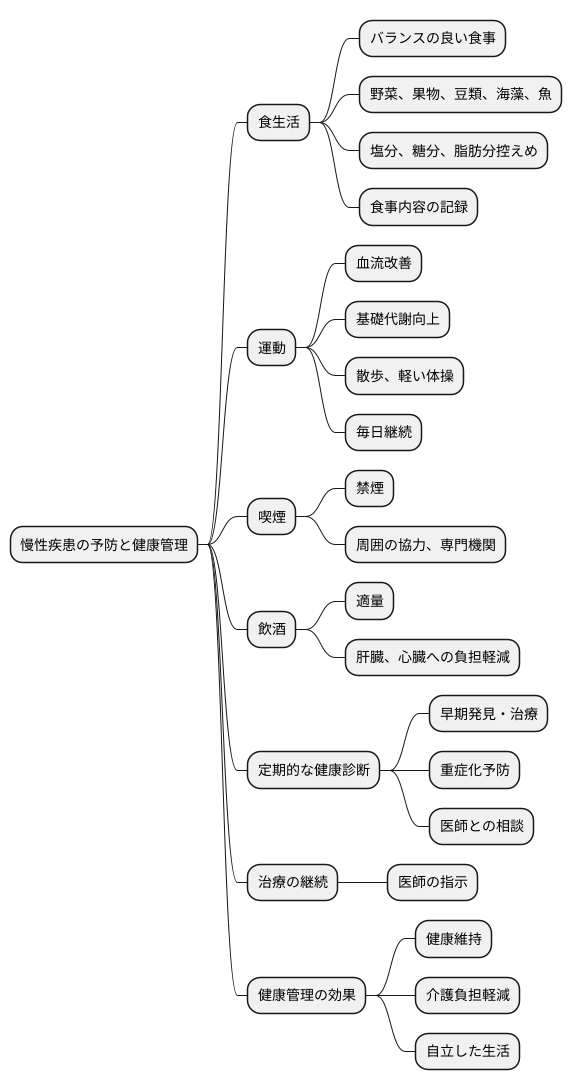

慢性疾患は、長い期間にわたって続く病気のことを指し、生活の質を低下させる大きな要因となります。高血圧、糖尿病、心臓病、がんといった病気は、慢性疾患の代表的な例です。これらの病気の多くは、普段の生活習慣と密接に関連しており、生活習慣を改善することで予防できる可能性が高まります。

まず、食生活を見直してみましょう。栄養のバランスが取れた食事を心がけることは、健康維持の基本です。野菜や果物、豆類、海藻、魚などを積極的に摂り、塩分や糖分、脂肪分の多い食べ物は控えめにしましょう。毎日の食事内容を記録し、栄養の偏りがないか確認することも有効です。

次に、運動も重要です。体を動かす習慣をつけることで、血の流れが良くなり、基礎代謝も上がります。激しい運動である必要はなく、散歩や軽い体操など、無理なく続けられる運動を選びましょう。毎日決まった時間に取り組むことで、習慣化しやすくなります。

喫煙は、様々な病気のリスクを高めるため、禁煙することが大切です。禁煙は容易ではありませんが、周りの人に協力を求めたり、専門機関の支援を受けることで、成功の可能性が高まります。また、お酒も適量を守ることが重要です。過度の飲酒は、肝臓や心臓に負担をかけるだけでなく、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

さらに、定期的な健康診断も欠かせません。慢性疾患は、初期段階では自覚症状が現れにくい場合が多く、健康診断によって病気を早期に発見し、早期に治療を開始することで、重症化を防ぐことができます。健康診断の結果は、医師と相談し、生活習慣の改善や治療に役立てましょう。医師の指示に従い、治療を継続することも大切です。

健康管理は、自分自身の健康を守るだけでなく、将来の介護の負担を軽減することにもつながります。健康な生活習慣を維持することで、慢性疾患の発症リスクを減らし、自立した生活を長く続けることができるようになります。

今日からできることから始め、健康的な生活を送りましょう。

まとめ

長く続く病気、つまり慢性疾患は、高齢の方を中心に多くの方が抱えています。これらの病気は、長い期間にわたる治療と管理が必要となるため、患者さん本人だけでなく、周りのご家族にも大きな負担がかかることがあります。そこで、「介護」と「介助」が重要な役割を担うのです。

介護とは、食事や入浴、排泄などの日常生活における身の回りの世話に加え、精神的な支えも含めた包括的な支援を指します。例えば、認知症の方への声かけや、気分が落ち込んでいる方の相談相手になることも介護に含まれます。一方、介助は、特定の動作や行為を支援することを指します。階段の上り下りを手伝ったり、服を着脱する際のサポートなどが介助の例です。慢性疾患を抱える方にとって、これらの支援は、日常生活をスムーズに送るために欠かせないものです。

慢性疾患の種類や進行度合いは人それぞれです。そのため、一人ひとりの状態に合わせた適切な介護と介助を提供することが大切です。例えば、糖尿病の方には食事療法の指導やインスリン注射の介助、関節リウマチの方には痛みを和らげるためのマッサージや関節の可動域を広げるための運動の介助など、病状に合わせた個別対応が必要です。適切なケアは、身体的、精神的な負担を軽減し、安心して生活できる環境づくりに繋がります。

さらに、慢性疾患は、なってから対処するだけでなく、日頃から予防に努めることも大切です。栄養バランスの良い食事を摂り、適度な運動を続けること、そして、たばこは吸わず、お酒もほどほどにするなど、健康的な生活習慣を心がけましょう。また、定期的な健康診断を受けることで、早期発見・早期治療に繋げ、重症化を防ぐことができます。慢性疾患について正しく理解し、適切なケアを提供することで、誰もが安心して暮らせる社会を目指しましょう。

| 項目 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 介護 | 日常生活における身の回りの世話と精神的な支えを含む包括的な支援 | 食事、入浴、排泄の介助、認知症の方への声かけ、相談相手 |

| 介助 | 特定の動作や行為の支援 | 階段の上り下りの補助、服の着脱のサポート |

| 慢性疾患への対応 | 一人ひとりの状態に合わせた適切な介護と介助が必要 | 糖尿病への食事療法指導、インスリン注射介助、リウマチへのマッサージ、関節可動域を広げる運動介助 |

| 慢性疾患の予防 | 日頃からの予防が重要 | 栄養バランスの良い食事、適度な運動、禁煙、節酒、定期的な健康診断 |