慢性気管支炎:咳や痰に隠れた危険

介護を学びたい

先生、『慢性気管支炎』って、介護と介助で何か違いはあるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。慢性気管支炎の方への『介護』と『介助』の違いを考えるには、まずそれぞれの言葉の意味をしっかり理解することが大切だよ。介護は、食事や入浴、排泄など、日常生活全般の支援をすること。介助は、特定の動作や行為をその人ができるよう手伝うことだよ。

介護を学びたい

なるほど。具体的に慢性気管支炎の方だと、どう違うんですか?

介護の研究家

例えば、痰が絡んで呼吸が苦しい時に、背中をさすったり、体位交換を手伝ったりするのは『介助』。一方で、栄養のある食事を用意したり、清潔を保つための入浴介助をしたり、生活環境を整えたりすることは『介護』と言えるね。つまり、慢性気管支炎の症状への直接的な対応は『介助』、日常生活全般の支援は『介護』となることが多いよ。

慢性気管支炎とは。

『長い間続く気管支の炎症』(せきやたんが長く続く病気のことです)について説明します。これは、介護や介助が必要になる場合がある病気です。

慢性気管支炎とは

慢性気管支炎は、咳や痰などの症状が長期間続く病気です。医学的には、少なくとも一年に三か月以上、二年続けて咳や痰の症状が現れる場合に慢性気管支炎と診断されます。この病気は、肺に空気を送るための大切な通り道である気管支に炎症が起き、ねばねばした液である粘液が過剰に作られることが原因です。

気管支は、肺に空気を送るための重要な器官です。慢性的な炎症によって気管支の働きが弱まると、呼吸が苦しくなることがあります。初期の段階では、朝方に咳や痰が出やすい傾向がありますが、病気が進むにつれて一日中症状が現れるようになります。また、風邪などの感染症にかかりやすくなることもあります。

慢性気管支炎の主な原因の一つは喫煙です。たばこの煙には、気管支を刺激し炎症を起こす有害物質が多数含まれています。そのため、喫煙者は特に注意が必要です。受動喫煙も危険因子となるため、周囲の人の喫煙にも配慮することが大切です。その他、工場や車の排気ガスなどによる大気汚染や、特定の化学物質へのさらされ続けることも、発症の危険性を高める要因となります。

慢性気管支炎は、放っておくと息切れや呼吸困難などの症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。重症化すると、呼吸不全に陥ることもあり、入院が必要となるケースもあります。そのため、早期発見と適切な治療が非常に重要です。咳や痰が続く場合は、早めに医療機関を受診し、検査を受けるようにしましょう。医師の指示に従って治療を続けることで、症状の悪化を防ぎ、日常生活の質を維持することが期待できます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 咳や痰などの症状が長期間続く病気。少なくとも一年に三か月以上、二年続けて咳や痰の症状が現れる場合に慢性気管支炎と診断される。 |

| 原因 | 気管支に炎症が起き、粘液が過剰に作られることが原因。主な原因は喫煙。受動喫煙、大気汚染、特定の化学物質への曝露も危険因子。 |

| 症状 | 初期は朝方に咳や痰が出やすい。病気が進むと一日中症状が現れ、風邪などの感染症にかかりやすくなる。息切れや呼吸困難などの症状が悪化し、日常生活に支障をきたす可能性も。重症化すると呼吸不全に陥り、入院が必要となるケースも。 |

| 経過 | 放っておくと息切れや呼吸困難などの症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたす可能性がある。重症化すると呼吸不全になることもあり、入院が必要となるケースもある。 |

| 対策 | 早期発見と適切な治療が重要。咳や痰が続く場合は、早めに医療機関を受診し、検査を受ける。医師の指示に従って治療を続けることで、症状の悪化を防ぎ、日常生活の質を維持することが期待できる。 |

主な症状と診断

慢性気管支炎の主な特徴は、長引く咳と痰です。この病気は初期段階では自覚症状が少ないため、見過ごされやすい傾向にあります。咳は、発症当初は乾いた咳であることが一般的ですが、病状が進むにつれて痰を伴う湿った咳へと変化していきます。痰の色は、初期は透明か白っぽい色をしています。しかし、細菌感染などを併発すると、黄色や緑色といった濃い色に変化することがあります。

咳や痰に加えて、息切れが現れることもあります。少し体を動かしただけで息苦しくなったり、階段の上り下りで息が切れたりする場合は、慢性気管支炎の可能性も考えられます。また、ゼーゼー、ヒューヒューといった喘鳴や、胸が締め付けられるような圧迫感を感じることもあります。これらの症状は、風邪や流行性感冒といった他の呼吸器の病気とよく似ているため、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。

医師は、患者さんから聞き取った症状やこれまでの病歴、身体診察に加えて、胸部レントゲン検査や肺活量検査といった肺機能検査などの結果を総合的に判断して診断を下します。特に、肺機能検査は、気管支の働き具合を調べる上で非常に重要な検査であり、慢性気管支炎の診断に役立ちます。慢性気管支炎は早期発見、早期治療が重要ですので、少しでも気になる症状がある場合は、ためらわずに医師に相談しましょう。

| 症状 | 初期 | 進行 | その他 |

|---|---|---|---|

| 咳 | 乾いた咳 | 湿った咳 | |

| 痰 | 透明か白っぽい色 | 黄色や緑色(細菌感染など) | |

| 息切れ | 少し体を動かしただけで息苦しい、階段の上り下りで息が切れる | ||

| 喘鳴 | ゼーゼー、ヒューヒュー | ||

| 胸の症状 | 締め付けられるような圧迫感 | ||

| 検査 | 胸部レントゲン、肺機能検査 | ||

| 診断 | 医師の診察、問診、検査結果 | ||

治療方法と注意点

慢性気管支炎の治療は、つらい症状を和らげ、病気の悪化を防ぐことを目指します。

まず何よりも大切なのが禁煙です。たばこを吸い続ける限り、気管支の炎症は治まらず、咳や痰などの症状も良くなりません。禁煙は慢性気管支炎の治療で最も効果的な方法と言えるでしょう。

禁煙に加えて、薬を使った治療も行います。気管支を広げる薬は、呼吸を楽にする効果があります。また、痰を出しやすくする薬は、気管支に溜まった痰を取り除くのに役立ちます。炎症が強い場合は、炎症を抑える薬を使うこともあります。これらの薬は、医師の指示に従って正しく使うことが大切です。

呼吸リハビリテーションも効果的な治療法の一つです。これは、呼吸をするために必要な筋肉を鍛え、呼吸の機能を良くする訓練です。専門家の指導のもと、正しい呼吸の仕方や運動を学びます。

慢性気管支炎の方は、呼吸器の感染症にかかりやすいという特徴があります。そのため、予防接種を受ける、人混みを避ける、マスクをする、うがい手洗いをするなど、感染症の予防に努めることが大切です。規則正しい生活を送り、栄養バランスの良い食事を摂ることも、体の抵抗力を高めるために重要です。

慢性気管支炎は、根気強く治療を続けることが大切です。医師や専門家と相談しながら、自分に合った治療法を見つけていきましょう。

日常生活での対策

慢性気管支炎は、気管支に炎症が続く病気で、日常生活でも症状悪化を防ぐ対策が必要です。まず、たばこは絶対にやめるべきです。周りの人が吸うたばこの煙も避けるようにしましょう。大気汚染や家の中のほこり、ちり、ダニなども気管支を刺激するので、空気清浄機を使う、こまめに掃除をするなど、きれいな空気を保つことが大切です。

乾燥した空気は咳をひどくするので、加湿器などを使って部屋の湿度を適切に保つことも心がけましょう。毎日同じ時間に寝起きし、朝昼晩とバランスの良い食事をとるなど、規則正しい生活習慣を送りましょう。十分な睡眠をとり、心に負担をかけすぎないようにすることも、症状を抑えることに繋がります。軽い運動は良いですが、激しい運動は避けるべきです。散歩などの負担の少ない運動を、体の調子に合わせて行いましょう。

お風呂に入るときは、お湯の温度や浴室の温度に気をつけ、お風呂から出た後、体が冷えないように湯冷めに注意しましょう。お風呂上がりに急に冷たい空気に触れると、気管支が刺激されて咳が出やすくなるため、脱衣所や浴室を暖めておくなどの工夫も大切です。また、外出時にはマスクを着用して、冷たい空気や乾燥、ほこりなどから気管支を守りましょう。規則正しい生活と周囲の環境への配慮で、慢性気管支炎の症状を和らげ、健康な毎日を送りましょう。

| 対策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| たばこ対策 | 禁煙、受動喫煙の回避 |

| 空気対策 | 大気汚染、ほこり、ちり、ダニの回避、空気清浄機の使用、こまめな掃除 |

| 湿度対策 | 加湿器の使用、適切な湿度の保持 |

| 生活習慣 | 規則正しい生活、十分な睡眠、バランスの取れた食事、軽い運動 |

| 入浴 | 湯冷め注意、脱衣所・浴室の保温 |

| 外出時 | マスク着用 |

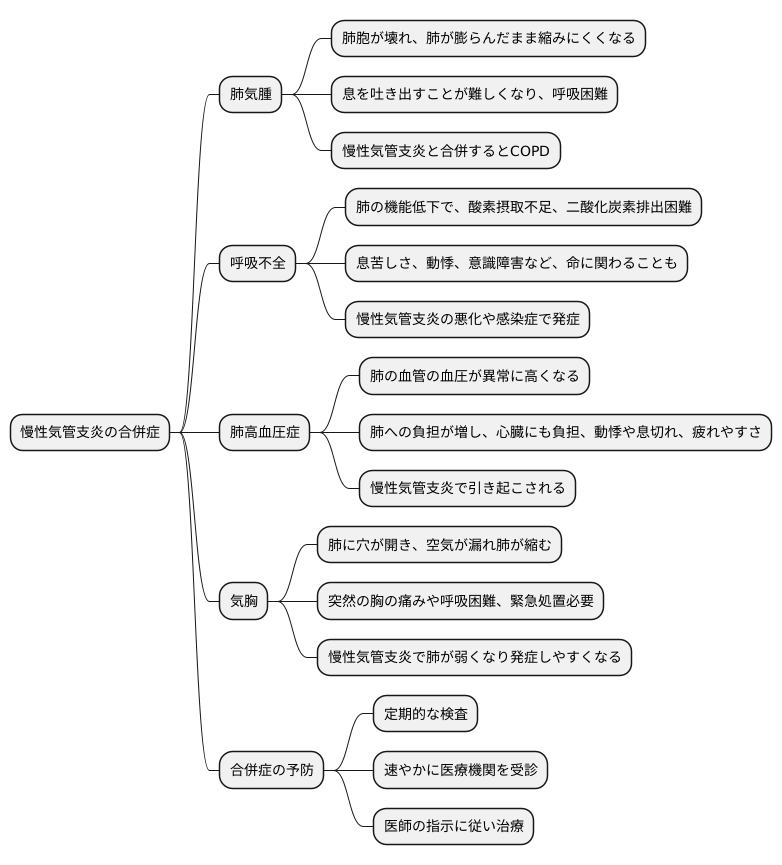

合併症への理解

慢性気管支炎は、放っておくと様々な病気を併発することがあります。気管支の炎症が長く続くことで、肺や心臓、血管など様々な場所に負担がかかり、健康を損なう恐れがあります。

代表的な合併症として、肺気腫、呼吸不全、肺高血圧症、気胸などがあります。肺気腫は、肺の中の小さな空気の袋(肺胞)が壊れ、肺が膨らんだまま縮みにくくなる病気です。息を吐き出すことが難しくなり、呼吸困難を引き起こします。慢性気管支炎を長期間患っていると、肺気腫を併発することが多く、慢性閉塞性肺疾患(COPD)と呼ばれます。

呼吸不全は、肺の機能が低下し、体の中に十分な酸素を取り込めなくなり、二酸化炭素を排出できなくなる状態です。息苦しさや動悸、意識障害などを引き起こし、命に関わることもあります。慢性気管支炎の悪化や感染症などをきっかけに発症することがあります。

肺高血圧症は、肺の血管の血圧が異常に高くなる病気です。肺への負担が増し、心臓に負担がかかり、動悸や息切れ、疲れやすさなどの症状が現れます。慢性気管支炎によって引き起こされることもあります。

気胸は、肺に穴が開き、空気が漏れて肺が縮んでしまう病気です。突然の胸の痛みや呼吸困難を引き起こし、緊急の処置が必要となることもあります。慢性気管支炎によって肺が弱くなっていると、気胸を起こしやすくなります。

これらの合併症は、命に関わることもあります。咳や痰などの慢性気管支炎の症状が悪化したり、新しい症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが大切です。定期的な検査を受けることも、合併症の早期発見につながります。日頃から医師の指示に従って治療を続け、合併症の予防に努めましょう。