脳血管障害:知っておきたい基礎知識

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、脳の血管の病気を抱えている人の場合、どんな違いがあるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。簡単に言うと、「介護」は日常生活全般の支援、「介助」はその一部を支えることです。例えば、脳の血管の病気で体が不自由な方の「介護」は、食事、入浴、トイレ、着替えなどの日常生活全般を支えることを言います。一方「介助」は、食事の際に食べ物を口まで運ぶお手伝いや、歩行の支えなど、特定の動作を支えることになります。

介護を学びたい

なるほど。では、脳の血管の病気で手足が動きにくい人の場合、「介護」では日常生活全般をみて、「介助」では歩く練習などを手伝うということですね。

介護の研究家

その通りです。脳の血管の病気の方は、症状によって必要な「介護」と「介助」の程度が異なります。手足の麻痺だけでなく、言葉がうまく話せない、物事を理解することが難しいなど、様々な症状が現れる可能性があるため、それぞれの状態に合わせた支援が必要になります。

CVDとは。

「介護」と「介助」といった言葉に関して、脳の血管の病気を指す『CVD』(脳血管障害)について説明します。

脳血管障害とは

脳血管障害は、脳の血管に問題が生じ、脳の働きに支障をきたす病気の総称です。私たちの脳は、体全体の司令塔として、運動や感覚、言葉、思考など、あらゆる機能をコントロールしています。脳血管障害になると、手足の麻痺や言葉の障害、意識障害など、日常生活に大きな影響を与える様々な症状が現れます。

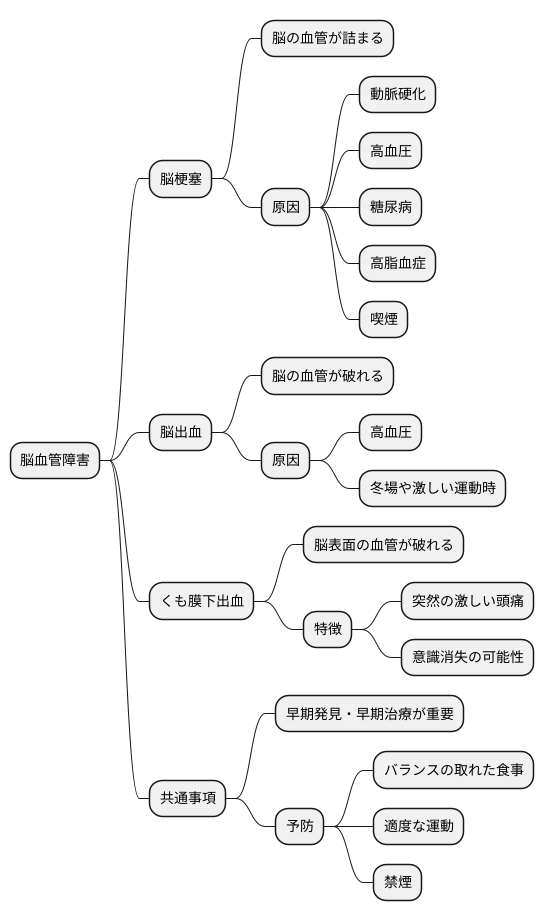

脳血管障害は、大きく分けて三つの種類に分けられます。まず一つ目は、脳梗塞です。脳梗塞は、脳の血管が詰まることで、血液の流れが止まり、脳細胞に必要な酸素や栄養が行き渡らなくなることで起こります。血管が詰まる原因としては、動脈硬化や高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙などが挙げられます。二つ目は、脳出血です。脳出血は、脳の血管が破れて出血し、周りの脳組織を圧迫することで起こります。高血圧が主な原因と考えられており、冬場や激しい運動時など血圧が急激に上昇する際に起こりやすいと言われています。三つ目は、くも膜下出血です。くも膜下出血は、脳の表面にある血管が破れて出血し、くも膜と軟膜と呼ばれる脳を覆う膜の間に血液が溜まる病気です。突然の激しい頭痛とともに発症することが多く、意識を失う場合もあります。

脳血管障害は、命に関わる危険性が高いだけでなく、後遺症が残る可能性も高い病気です。そのため、早期発見と早期治療が何よりも重要です。また、日頃からバランスの取れた食事、適度な運動、禁煙など、生活習慣の改善を心がけることで、予防に繋げることができます。少しでも異変を感じたら、すぐに医療機関を受診しましょう。

脳血管障害の症状

脳血管障害は、脳の血管に問題が生じて起こる病気で、その症状は実に様々です。血管が詰まる脳梗塞と、血管が破れる脳出血の二種類があり、どちらのタイプか、またどの部分がどの程度損傷を受けたかによって現れる症状は大きく異なります。

代表的な症状としては、体の片側に力が入らなくなる片麻痺があります。これは手足だけでなく、顔にも起こり得ます。顔の片側が麻痺すると、口角が下がったり、目が閉じにくくなったりします。また、言葉がうまく話せなくなる、ろれつが回らなくなるといった言語障害もよく見られます。考えていることが言葉として表現できなかったり、相手の話していることが理解できなかったりすることもあります。

視覚にも影響が出ることがあります。ものが二重に見えたり、視野の一部が欠けたりすることがあります。また、突然の激しい頭痛やめまい、吐き気なども脳血管障害のサインかもしれません。回転性のめまいであったり、立ちくらみのようなふらつきを感じたりする場合もあります。さらに、意識がもうろうとしたり、全く反応しなくなったりする意識障害が現れることもあります。

これらの症状は、突然現れることが特徴です。数分から数十分で症状が軽快することもありますが、一時的に改善したように見えても、決して油断してはいけません。再び症状が現れたり、さらに悪化したりする可能性があります。脳血管障害は早期発見、早期治療が非常に重要です。少しでも異変を感じたら、ためらわずにすぐに医療機関を受診してください。早期に適切な治療を受けることで、後遺症を残さずに回復できる可能性が高まります。また、再発を防ぐためにも、医師の指示に従って生活習慣の改善や服薬を続けることが大切です。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 片麻痺 | 体の片側(手足、顔)に力が入らなくなる。口角が下がる、目が閉じにくくなる。 |

| 言語障害 | 言葉がうまく話せない、ろれつが回らない。言葉で表現できない、相手の話の理解ができない。 |

| 視覚障害 | ものが二重に見える、視野の一部が欠ける。 |

| その他 | 突然の激しい頭痛、めまい、吐き気、意識障害(もうろうとする、反応しなくなる) |

| 特徴 | 症状は突然現れる。数分から数十分で軽快することもあるが、一時的な改善後も再発・悪化の可能性あり。 |

脳血管障害の危険因子

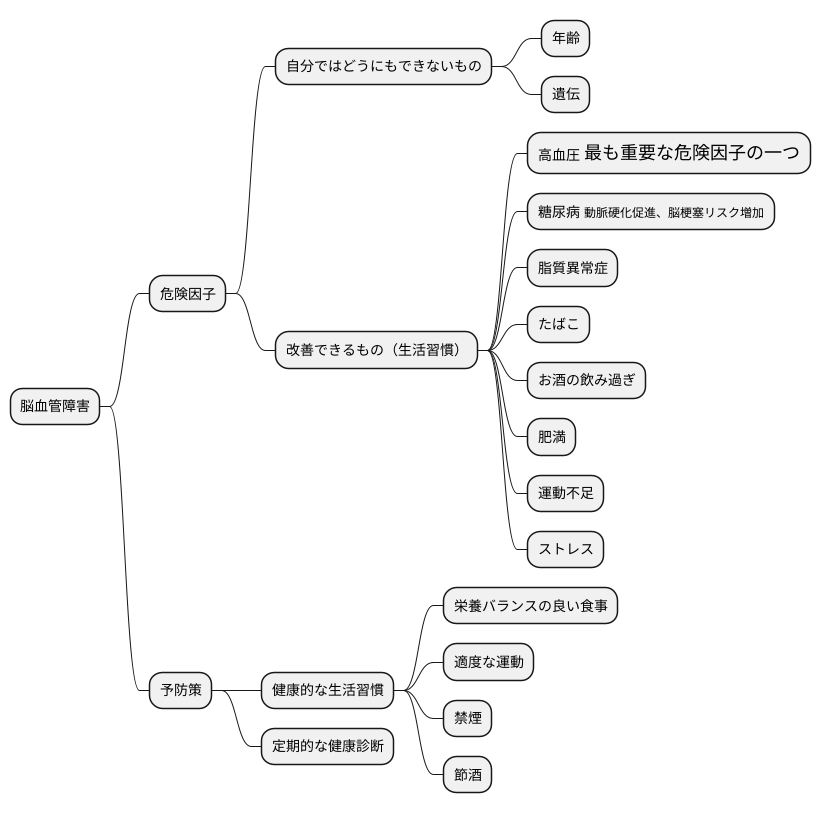

脳血管障害は、脳の血管に起こる病気の総称で、突然発症し、重大な後遺症を残す可能性があります。この恐ろしい病気を引き起こす危険因子は、大きく分けて二つあります。一つは、年齢を重ねることや遺伝など、私たち自身ではどうにもできないものです。生まれたときから決まっている体質や、年を重ねることで避けられない変化は、残念ながらコントロールできません。しかし、もう一つの危険因子は、私たち自身の生活習慣と深く関わっており、改善できるものです。

具体的には、高血圧、糖尿病、脂質異常症、たばこ、お酒の飲み過ぎ、肥満、運動不足、ストレスなどが挙げられます。これらの危険因子は、血管を硬く脆くする動脈硬化を促し、脳血管障害の発症リスクを高めます。特に、高血圧は最も重要な危険因子の一つです。血圧が高い状態が続くと、血管に常に大きな負担がかかり、動脈硬化がより速く進行します。また、糖尿病も動脈硬化を進めるだけでなく、脳梗塞のリスクを高めることが知られています。高血糖の状態が続くと、血管が傷つきやすくなり、血栓ができやすくなるためです。

幸いなことに、生活習慣に関連する危険因子は、日々の心がけで改善することができます。栄養バランスの良い食事を摂り、適度な運動を続けること、たばこをやめること、お酒を控えめにすることなど、健康的な生活習慣を維持することが重要です。また、定期的な健康診断を受けることも大切です。健康診断によって、自覚症状のないうちに病気を早期発見し、早期治療につなげることができます。脳血管障害は、適切な予防と早期発見、早期治療によって重症化を防ぐことができる病気です。今日からできる小さな心がけで、健康な未来を守りましょう。

脳血管障害の予防

脳血管障害は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の機能に障害が生じる病気です。発症すると、半身まひやしびれ、言語障害などの後遺症が残る可能性があり、日常生活に大きな影響を及ぼします。だからこそ、日頃から予防に努めることが大切です。

脳血管障害の予防において特に重要なのは、生活習慣病のコントロールです。高血圧、糖尿病、脂質異常症などは、血管にダメージを与え、動脈硬化を進行させる大きな要因となります。これらの生活習慣病を予防・改善するためには、まず食生活の見直しが必要です。塩分、糖分、脂肪分の過剰な摂取は避け、野菜や果物を積極的に取り入れたバランスの良い食事を心がけましょう。肉類中心ではなく、魚や大豆製品を食べることも大切です。

適度な運動も効果的です。ウォーキングや軽い体操など、無理なく続けられる運動を習慣づけることで、血圧を下げ、血行を促進することができます。運動はストレス解消にも役立ちます。

喫煙は血管を収縮させ、血栓を作りやすくするため、禁煙は必須です。また、過度の飲酒も血圧を上昇させるため、適量を守りましょう。日々の生活の中でストレスをため込まないことも重要です。趣味やリラックスできる時間を持つ、友人や家族と過ごすなど、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。そして、質の高い睡眠を十分にとることで、心身の健康を保ち、血管の状態を良好に維持しましょう。規則正しい生活リズムを心がけ、毎日同じ時間に寝起きする習慣を身に付けることが大切です。

これらの生活習慣の改善に加え、定期的な健康診断を受けることで、早期発見・早期治療に繋がり、重症化を防ぐことができます。自分の体の状態を把握し、健康管理に気を配ることが、脳血管障害の予防にとって重要です。

| 脳血管障害予防のポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| 生活習慣病のコントロール | ・高血圧、糖尿病、脂質異常症の予防・改善 ・食生活の見直し(塩分、糖分、脂肪分控えめ、野菜、果物、魚、大豆製品中心) |

| 適度な運動 | ・ウォーキング、軽い体操など無理なく続けられる運動 ・ストレス解消 |

| 禁煙 | ・血管収縮、血栓形成の抑制 |

| 節度ある飲酒 | ・過度の飲酒は血圧上昇 |

| ストレスをため込まない | ・趣味、リラックス、人との交流など |

| 質の高い睡眠 | ・規則正しい生活リズム、毎日同じ時間に寝起き |

| 定期的な健康診断 | ・早期発見・早期治療 |

脳血管障害の治療

脳血管障害は、脳の血管に起こる病気の総称で、大きく分けて脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の三種類があります。それぞれの症状や原因に応じて適切な治療を行うことが重要です。

まず、脳梗塞は脳の血管が詰まることで起こります。血管が詰まる原因としては、動脈硬化によって血管が狭くなったり、心臓などでできた血の塊が脳の血管に詰まったりすることが考えられます。治療としては、発症早期であれば、血栓を溶かす薬を用いることで、詰まった血管を再開通させることができます。また、カテーテルという細い管を血管に通して、血栓を直接除去する治療法もあります。

次に、脳出血は脳の血管が破れて出血することで起こります。高血圧が主な原因と考えられており、血管の壁がもろくなって破れやすくなります。治療としては、出血を止める薬を使用したり、血圧をコントロールすることが重要です。出血量が多い場合は、手術によって脳に溜まった血液(血腫)を除去することもあります。

くも膜下出血は、脳の表面を覆うくも膜の下にある血管が破れて出血する病気です。突然の激しい頭痛が特徴で、脳動脈瘤の破裂が主な原因です。治療では、開頭手術によって破裂した血管をクリップで挟んで止血する方法や、カテーテルを用いて血管内から塞栓物質を注入し、破裂した血管を詰める方法があります。

どのタイプの脳血管障害においても、治療後にはリハビリテーションが非常に重要です。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家によるリハビリテーションを受けることで、麻痺した体の機能の回復や、日常生活動作の改善を目指します。リハビリテーションは早期に開始することが効果的であり、後遺症の軽減や社会復帰につながります。また、再発を防ぐため、継続的な治療や生活習慣の改善も大切です。

| 種類 | 原因 | 症状 | 治療 | リハビリテーション |

|---|---|---|---|---|

| 脳梗塞 | 動脈硬化、血栓 | 様々 | 血栓溶解薬、血栓除去 | 早期開始、継続的な治療 |

| 脳出血 | 高血圧 | 様々 | 止血薬、血圧コントロール、手術 | 早期開始、継続的な治療 |

| くも膜下出血 | 脳動脈瘤破裂 | 激しい頭痛 | 開頭手術、血管内治療 | 早期開始、継続的な治療 |