介護と介助:医学モデルから環境モデルへ

介護を学びたい

先生、「医学モデル」ってどういう意味ですか?最近よく聞く「社会モデル」や「環境モデル」との違いも教えてください。

介護の研究家

良い質問だね。「医学モデル」は、病気や怪我を治すことを中心に考えた介護の考え方だよ。例えば、骨折したから手術をして、リハビリをして、元の生活に戻れるように支援するといったイメージだね。社会モデルや環境モデルとの違いを説明するために、もう少し詳しく説明しようか。

介護を学びたい

はい、お願いします。社会モデルや環境モデルは、医学モデルとどう違うんですか?

介護の研究家

社会モデルは、病気や怪我があっても、地域社会でその人らしく生活できることを目指す考え方だよ。例えば、車いすの人でも自由に街を移動できるように、段差をなくしたり、スロープを設置したりするといった、周りの環境を整えることが重要になる。さらに、環境モデルは、自然環境との関わりも大切にする考え方で、自然の中で活動したり、生き物と触れ合ったりすることで、心身の健康を保つことを目指すんだ。それぞれのモデルは、時代とともに変化してきた介護の考え方を表しているんだよ。

医学モデルとは。

「介護」と「介助」について、『医学モデル』とは、病気を治すことを目的とした介護サービスのことです。一方、福祉を重視した場合は『社会モデル』と呼ばれます。近年、この『社会モデル』から、環境との共存を重視する『エコロジカルモデル』への移行が見られます。この背景には、健康管理や医療、福祉だけでなく、介護を必要とする人の生活環境を重視する考え方の変化があります。

医学モデルとは

病気やけがを治すことに主眼を置いた考え方が、医学モデルと呼ばれるものです。この考え方は、長い間、介護の場面でも中心的な考え方として用いられてきました。医学モデルでは、体の機能を取り戻したり維持したりすることに重きを置き、医師や看護師といった医療の専門家が中心となって利用者の状態を詳しく調べ、治療の計画を立て、お世話をします。例えば、高齢の方が骨を折った場合、機能訓練を通して歩けるようにすることを目指すといった具合です。

医学モデルは、利用者が自分の力で生活できるようになるという点で大きな役割を果たしてきました。しかし近年、この考え方だけでは十分ではないという意見も出てきています。医療的なお世話を提供するだけでは、利用者の日々の暮らしが豊かになったり、社会への参加が活発になったりするとは言えないからです。例えば、骨折が治って歩けるようになったとしても、家の周りの環境や社会とのつながりがなければ、外出がおっくうになってしまうかもしれません。

そのため、医療的なお世話だけでなく、暮らしを取り巻く環境や社会との関わりも含めた、より幅広い支援が必要とされています。具体的には、家の段差をなくしたり、手すりをつけたりといった住宅改修の支援や、地域活動への参加を促したり、人と人とのつながりを築くための支援などが挙げられます。体の機能の回復だけでなく、心も満たされ、社会の一員として自分らしく暮らせるように、利用者一人ひとりの状況に合わせたきめ細かい支援が求められています。つまり、医学的な面だけでなく、生活面や社会面も含めた包括的な支援が、これからの介護にとって重要なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 医学モデル | 病気やけがを治すことに主眼を置いた考え方。体の機能の回復や維持に重きを置き、医療専門家が中心となって治療計画を立て、お世話をします。 |

| 医学モデルのメリット | 利用者が自分の力で生活できるようになることに貢献してきた。 |

| 医学モデルのデメリット | 医療的なお世話を提供するだけでは、利用者の日々の暮らしが豊かになったり、社会への参加が活発になったりするとは言えない。 |

| 医学モデルの限界の例 | 骨折が治って歩けるようになったとしても、家の周りの環境や社会とのつながりがなければ、外出がおっくうになってしまう。 |

| これからの介護に必要な支援 | 医療的なお世話だけでなく、暮らしを取り巻く環境や社会との関わりも含めた、より幅広い支援(住宅改修支援、地域活動への参加促進、人とのつながりを築くための支援など)。体の機能の回復だけでなく、心も満たされ、社会の一員として自分らしく暮らせるように、利用者一人ひとりの状況に合わせたきめ細かい支援。医学的な面だけでなく、生活面や社会面も含めた包括的な支援。 |

社会モデルへの移行

これまで長い間、病気や障害は個人の問題として捉えられ、医療やリハビリテーションによって「治す」ことが重視されてきました。これを医学モデルと言います。しかし、医学モデルでは、障害のある人が社会生活を送る上で直面する様々な困難を解決できないことが明らかになってきました。例えば、階段しかない建物に車椅子の人が入りたくても入れない、手話で話す人が周りの人と会話できない、といった問題です。このような問題は、障害のある人の身体を「治す」だけでは解決できません。

そこで登場したのが社会モデルです。社会モデルでは、障害のある人が社会生活を送る上で困難に直面するのは、社会環境に問題があると考えます。つまり、社会の側に障害を取り除く努力が必要なのです。先ほどの例で言えば、階段しかない建物にスロープを設置すれば、車椅子の人は建物に入れるようになります。手話通訳がいれば、手話で話す人も周りの人と会話できます。社会モデルは、障害のある人を社会の一員として尊重し、その人らしく生きる権利を保障する上で重要な役割を果たします。

介護サービスにおいても、社会モデルを取り入れることで、利用者の生活の質の向上や社会参加を促進することができます。具体的には、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、バリアフリー化を進めたり、地域での支え合いの仕組みを作ったりすることが大切です。また、利用者の「こう生きたい」という思いを尊重し、その人らしい生活を実現できるよう支援していくことが重要です。社会全体で、障害のある人もない人も、共に支え合い、生き生きと暮らせる社会を目指していく必要があります。

| モデル | 考え方 | 問題点 | 解決策 |

|---|---|---|---|

| 医学モデル | 病気や障害は個人の問題であり、「治す」ことが重要 | 障害のある人が社会生活を送る上で直面する困難を解決できない(例: 車椅子の人が階段しかない建物に入れない、手話で話す人が周りの人と会話できない) | 個人の身体を「治す」だけでは解決策にならない |

| 社会モデル | 障害のある人が社会生活を送る上で困難に直面するのは、社会環境に問題がある | 社会の側に障害を取り除く努力が必要 | 社会環境の改善(例: スロープの設置、手話通訳の配置)、利用者の思いを尊重した支援、地域での支え合いの構築 |

環境モデルの台頭

近年、介護の世界で注目を集めているのが「環境モデル」です。これは従来の「社会モデル」をさらに発展させた考え方で、利用者を取り巻く環境全体を包括的に捉え、より質の高い生活の実現を目指しています。社会モデルは、障害や加齢によって生じる困難さは、社会環境の不備が原因であると捉え、環境整備によってそれらを解消しようとする考え方でした。環境モデルはこれをさらに深化させ、自然環境との調和、地域社会との繋がり、持続可能な社会への貢献といった要素も重視しています。

環境モデルの中心にあるのは、利用者にとって暮らしやすい環境づくりです。具体的には、自然豊かな場所での活動を通して心身の健康を育む取り組みや、地域住民との交流を通して社会参加を促進する取り組み、環境に配慮した施設の整備などが挙げられます。例えば、自然の中で散歩や園芸活動を楽しむことで、心身のリフレッシュを図ったり、地域のお祭りやイベントに参加することで、社会との繋がりを深めたりすることができます。また、施設においても、太陽光発電や省エネルギー設備の導入など、環境負荷を低減するための工夫が求められます。

環境モデルは、利用者の生活の質を高めるだけでなく、持続可能な社会の実現にも貢献します。高齢化が進む現代社会において、環境モデルに基づいた介護サービスの普及は、ますます重要性を増していくでしょう。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域全体で環境づくりに取り組むことが大切です。自然環境との共生、地域社会との繋がり、持続可能な社会への貢献といった要素を統合的に考えることで、誰もが安心して暮らせる社会を実現していくことができると考えられます。

| モデル | 考え方 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|

| 社会モデル | 障害や加齢によって生じる困難さは、社会環境の不備が原因であると捉え、環境整備によってそれらを解消しようとする。 | – |

| 環境モデル | 社会モデルをさらに発展させ、利用者を取り巻く環境全体を包括的に捉え、より質の高い生活の実現を目指す。自然環境との調和、地域社会との繋がり、持続可能な社会への貢献といった要素も重視。 |

|

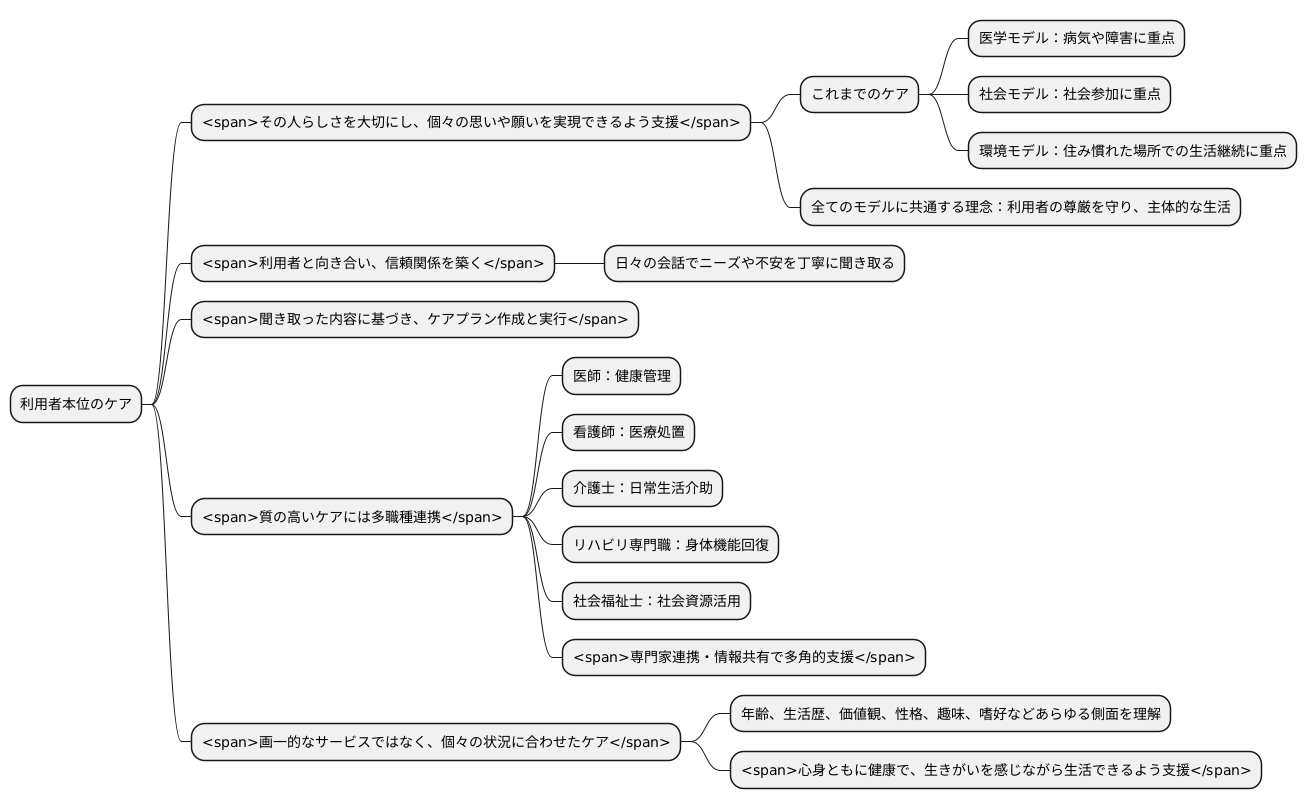

利用者本位のケア

利用者本位のケアとは、その人らしさを大切にし、個々の思いや願いを実現できるよう支援することです。これまでのケアは、病気や障害に重点を置く医学モデル、社会参加に重きを置く社会モデル、住み慣れた場所で生活を続けることを重視する環境モデルと、時代とともに変化してきました。どのモデルにも共通するのは利用者の尊厳を守り、主体的な生活を送れるよう支えるという理念です。

利用者本位のケアを実現するには、まず利用者の方としっかり向き合い、信頼関係を築くことが大切です。日々の会話を通じて、何を望んでいるのか、どんなことに不安を感じているのか、どんな生活を送りたいのかを丁寧に聞き取ることが必要です。そして、聞き取った内容に基づき、ケアプランを作成し、実現に向けて一緒に取り組むことが重要です。

質の高いケアを提供するには、多職種連携も欠かせません。医師は健康状態の管理、看護師は医療処置、介護士は日常生活の介助、リハビリテーション専門職は身体機能の回復、社会福祉士は社会資源の活用など、それぞれの専門知識や技術を持ち寄り、連携して利用者を支えていきます。それぞれの専門家がそれぞれの役割をしっかりと果たし、情報を共有しながらチームとしてケアにあたることで、利用者の状況を多角的に捉え、より適切な支援を提供できるようになります。

画一的なサービスではなく、利用者一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかなケアを提供することが大切です。年齢、生活歴、価値観、性格、趣味、嗜好など、あらゆる側面を理解し、その方に最適なケアを提供することで、心身ともに健康で、生きがいを感じながら生活できるよう支援していくことが、利用者本位のケアの真髄と言えるでしょう。

これからの介護のあり方

進む高齢化に伴い、介護を必要とする人は増え続け、その内容は多様化、複雑化しています。これまでのやり方にとらわれず、新しい考えでサービスを提供していく必要があります。

介護の質を落とさずに効率を上げるためには、科学技術の活用が欠かせません。例えば、見守りセンサーやロボットの導入で、介護する側の負担を軽くし、よりきめ細やかな対応を可能にします。また、地域の人々との繋がりを強めることも重要です。地域の住民ボランティアの協力を得ながら、顔なじみの関係の中で温かい支援を提供することで、孤立を防ぎ、地域社会の一員として安心して暮らせるように支えていくことができます。

異なる文化を持つ人々が増える中、多様な文化背景への理解も必要です。それぞれの習慣や価値観を尊重し、言葉の壁を越えて、誰もが安心して利用できるサービスを提供していく必要があります。

質の高い介護を提供できる人材を育てることも大きな課題です。より専門的な知識や技術を習得できる教育の場を充実させるだけでなく、経験を積んだ介護職員がさらに上の立場を目指せるような仕組みを作ることで、やりがいを感じながら長く働き続けられる環境を作ることが重要です。

これからの介護は、身体の世話をするだけでなく、心の支えとなり、社会との繋がりを保つ役割も担います。利用者一人ひとりの気持ちに寄り添い、趣味や生きがいを応援することで、笑顔と喜びに満ちた生活を送れるように支援していく必要があるでしょう。様々な人がそれぞれの望む暮らしを実現し、誰もが安心して暮らせる社会を作るために、介護はこれからますます重要な役割を担っていくでしょう。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 高齢化の進展と介護ニーズの多様化・複雑化 | 新しい考え方によるサービス提供 |

| 介護の質の維持と効率向上 | 科学技術の活用(見守りセンサー、ロボット)、地域住民ボランティアとの連携 |

| 多文化背景への対応 | 多様な文化背景の理解、言葉の壁を越えたサービス提供 |

| 質の高い介護人材の育成 | 専門的な知識・技術習得のための教育充実、キャリアパス構築 |

| 利用者の心の支え、社会との繋がり維持 | 利用者一人ひとりの気持ちに寄り添った支援、趣味や生きがいを応援 |

まとめ

人は誰しも年を重ね、身体の衰えを感じることがあります。その中で、「介護」と「介助」の違いを理解することは、自分自身の将来設計だけでなく、周りの人を支える上でもとても大切です。

かつて「介護」というと、医療行為の延長線上にあるもの、つまり病気を抱えた人を治すための世話をすることだと捉えられていました。これが医学モデルと呼ばれる考え方です。しかし、「介護」の目的は、ただ病気を治すことではなく、その人がその人らしく、生き生きと生活を送れるように支援することだと認識されるようになってきました。これが社会モデルへの転換です。社会モデルでは、住み慣れた地域で、社会の一員として生活を続けられるように支援することが重視されます。

さらに近年では、環境モデルという考え方も出てきました。これは、人を取り巻く自然環境や社会環境、そして人間関係といった様々な環境要因が、人の健康や幸福に大きな影響を与えるという視点に基づいています。例えば、自然豊かな場所で過ごすことで心身ともにリフレッシュしたり、地域の人たちとの交流を通して生きがいを感じたりすることが、健康寿命を延ばすことに繋がります。

「介助」とは、日常生活における特定の動作や行為を補助することを指します。食事の介助、入浴の介助、排泄の介助といったように、具体的な行動を支援することを意味します。一方、「介護」という言葉は、これらの介助行為に加えて、精神的な支えや、生活全体をサポートする包括的なケアを含んでいます。つまり、「介助」は「介護」の一部であり、「介護」の中には「介助」以外にも様々な支援が含まれているのです。

高齢化が進む中で、介護を必要とする人はますます増えていきます。質の高い介護サービスを提供するためには、医師や看護師、介護福祉士、理学療法士といった様々な専門職が連携して、利用者一人ひとりの状況に合わせたき細やかな支援を提供していくことが重要です。また、介護ロボットや情報通信技術といった新しい技術の活用も、介護の質の向上に大きく貢献することが期待されています。

介護は、単に身体的なお世話をすることではありません。その人の人生を尊重し、その人らしい生き方を支える尊い仕事です。誰もが安心して歳を重ねていける社会を作るためには、介護に対する理解を深め、社会全体で支えていく必要があるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介護 |

|

| 介助 | 日常生活における特定の動作や行為を補助すること(食事、入浴、排泄など)。 |

| 介護モデルの変遷 |

|

| 質の高い介護サービス | 様々な専門職(医師、看護師、介護福祉士、理学療法士など)が連携。 新しい技術(介護ロボット、情報通信技術など)の活用も期待される。 |