深刻な衰弱、悪液質とは

介護を学びたい

先生、「悪液質」って、簡単に言うとどういう状態のことですか? 病気の人が痩せてしまうこと、とは違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。ただ痩せているのではなく、何らかの病気によって栄養失調になり、筋肉が落ちて衰弱してしまう状態のことです。例えば、がんなどの病気で起こりやすいですね。ただのダイエットで痩せたのとは違います。

介護を学びたい

なるほど。病気で痩せてしまうんですね。具体的にどれくらい痩せるんですか?

介護の研究家

重症になると、体重が10~20%も減ることがあります。脂肪だけでなく、筋肉が減ってしまうのが特徴です。そのため、体力が落ちて日常生活に支障が出てしまうこともあります。

悪液質とは。

『悪い体液』という用語について説明します。この言葉は、何かの病気によって栄養が足りなくなり、体が弱ってしまう状態を表す言葉です。特に、悪性の腫瘍や白血病で多く見られますが、心臓の機能が低下したり、結核、ホルモンの病気などでも起こることがあります。ひどくなると、体重が10%から20%も減ってしまうことがあります。悪い体液の特徴は、脂肪が減っているかどうかに関係なく、筋肉が減ってしまうことです。

悪液質とは何か

悪液質とは、病気によって引き起こされる深刻な衰弱状態のことを指します。簡単に言うと、何らかの病気のために体が徐々に痩せて衰えていく状態です。この衰えは、単に食事が摂れないことによる栄養不足とは根本的に異なります。病気そのものが原因となって体の代謝活動に変化が生じ、筋肉や脂肪が分解されてしまうことが大きな特徴です。

そのため、十分な栄養を摂取していても体重は減り続け、体力や免疫力も低下し、日常生活を送るのも難しくなってきます。具体的には、食欲不振や吐き気、倦怠感、貧血といった症状が現れ、次第に歩行や着替え、入浴といった基本的な動作も困難になる場合があります。また、免疫力が低下することで感染症にかかりやすくなり、病気の進行を加速させる可能性も懸念されます。

悪液質は、がん、慢性閉塞性肺疾患、慢性心不全、腎不全、エイズなど、様々な病気に伴って起こりうる深刻な症状です。患者さんの生活の質を大きく低下させる可能性があり、病気の経過にも悪影響を及ぼす可能性があります。高齢の方の場合、体力や免疫力が低下していることが多く、悪液質による衰弱がより深刻化しやすい傾向があります。

悪液質は早期発見と適切な対応が重要です。そのためには、まず悪液質について正しく理解し、早期の兆候を見逃さないことが大切です。体重減少や食欲不振、体力の低下といった症状が見られた場合は、早めに医師に相談し、適切な検査と治療を受けるようにしましょう。早期発見と適切な栄養管理、運動療法などを組み合わせることで、悪液質の進行を抑制し、患者さんの生活の質を維持・改善することが期待できます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 悪液質とは | 病気によって引き起こされる深刻な衰弱状態。病気自体が原因で代謝活動に変化が生じ、筋肉や脂肪が分解される。 |

| 特徴 | 十分な栄養を摂取していても体重減少、体力/免疫力低下。食欲不振、吐き気、倦怠感、貧血などの症状。歩行、着替え、入浴困難になる場合も。感染症にかかりやすくなる。 |

| 関連疾患 | がん、慢性閉塞性肺疾患、慢性心不全、腎不全、エイズなど |

| 高齢者への影響 | 体力/免疫力が低下しているため、悪液質による衰弱がより深刻化しやすい。 |

| 早期発見/対応 | 体重減少、食欲不振、体力の低下などの症状に注意。早期に医師に相談し、適切な検査/治療を受ける。適切な栄養管理/運動療法などを組み合わせることで進行抑制、生活の質維持/改善。 |

悪液質になりやすい病気

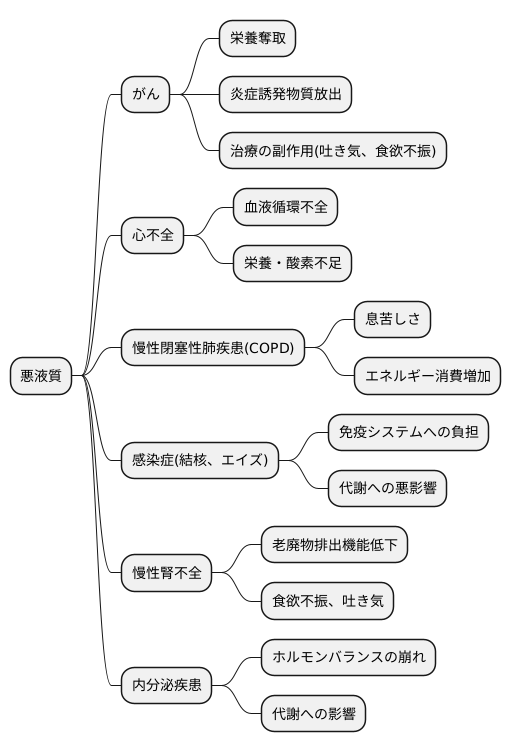

悪液質は、様々な病気に関連して起こる深刻な状態です。特に、がんとの関連が深く、悪性腫瘍や白血病の患者さんに多く見られます。がん細胞は、私たちの体が活動するために必要な栄養を奪い取ってしまい、さらに炎症を引き起こす物質を放出するため、筋肉や脂肪が分解されやすくなります。加えて、がんの治療に伴う副作用、例えば吐き気や食欲不振なども、悪液質をさらに悪化させる要因となります。

がん以外にも、様々な病気が悪液質を引き起こす可能性があります。心臓の働きが弱まる心不全もその一つです。心不全になると、全身への血液の流れが悪くなり、栄養や酸素が体の隅々まで十分に届かなくなることが、悪液質の大きな原因の一つと考えられています。また、肺の病である慢性閉塞性肺疾患(COPD)も悪液質と関連があります。COPDは、息苦しさを引き起こし、呼吸をするために多くのエネルギーを必要とするため、結果として体重減少や筋肉の減少につながることがあります。さらに、結核やエイズのような感染症も、免疫システムに大きな負担をかけ、体の代謝に悪影響を及ぼすため、悪液質を引き起こす可能性があります。

腎臓の働きが低下する慢性腎不全も、悪液質の危険因子です。腎臓は、老廃物を体外に排出する重要な役割を担っていますが、腎不全になると、この機能が低下し、体内に毒素が蓄積され、食欲不振や吐き気を引き起こし、悪液質につながることがあります。また、ホルモンのバランスが崩れる内分泌疾患も、代謝に影響を与え、悪液質を引き起こすことがあります。このように、悪液質は様々な病気と複雑に関係しているため、原因となる病気を正しく見極め、それぞれの病気に対する適切な治療を行うことが非常に重要です。そして、患者さんの栄養状態を良く保つための工夫も大切になります。

悪液質の症状

悪液質は、がんや慢性閉塞性肺疾患、心不全、腎不全などの慢性疾患に伴って発症する全身性の消耗症候群です。最も目立つ症状は、本人の意思とは関係なく体重が減ってしまうことです。特に筋肉量が著しく減少し、脂肪も減ることがあります。体重減少は10%から20%にも及ぶこともあり、深刻な状態を引き起こします。

体重減少以外にも、様々な症状が現れます。食事をしたいと思わなくなる食欲不振は、栄養状態を悪化させ、悪液質の進行を速める大きな要因となります。また、疲れやすく、だるさを感じる疲労感や倦怠感もよく見られる症状です。これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたし、活動性を低下させる原因となります。例えば、入浴や着替え、食事の準備など、普段当たり前にできていたことができなくなることもあります。

血液中の赤血球が減る貧血も、悪液質の患者さんによく見られる症状です。貧血になると、酸素を体全体に運ぶ能力が低下するため、息切れやめまいなどを引き起こすことがあります。また、体内の水分バランスが崩れて、手足や顔がむくむこともあります。

さらに、悪液質は体の抵抗力を弱め、感染症にかかりやすくするという問題も抱えています。風邪などのありふれた感染症でも重症化しやすいため、注意が必要です。

これらの症状は、患者さんの生活の質を大きく低下させます。そのため、少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。早期発見と適切な対応によって、症状の進行を遅らせ、生活の質を維持することができる可能性が高まります。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 体重減少 | 本人の意思とは関係なく、10%から20%もの体重減少が起こる。特に筋肉量の減少が著しい。 |

| 食欲不振 | 食事をしたいと思わなくなり、栄養状態を悪化させ、悪液質の進行を速める。 |

| 疲労感・倦怠感 | 疲れやすく、だるさを感じ、日常生活に支障をきたす。 |

| 貧血 | 血液中の赤血球が減少し、息切れやめまいなどを引き起こす。 |

| むくみ | 体内の水分バランスが崩れ、手足や顔がむくむ。 |

| 感染症にかかりやすい | 体の抵抗力が弱まり、感染症にかかりやすく、重症化しやすい。 |

悪液質の診断

衰弱していく状態、いわゆる悪液質の診断は、様々な角度からの身体の評価を総合的に見て行います。体重減少や筋肉量の減少、食欲不振、炎症反応などを指標にして判断します。

まず、患者さんとの面談で現在の状態や病歴などを詳しく伺います。同時に、身体診察も行います。触診や聴診などを通して、身体の状態を直接確認します。

問診と身体診察に加えて、いくつかの検査も実施します。血液検査では、炎症の程度を示す物質や栄養状態を示す物質などを調べます。これにより、体の中で何が起こっているのかを詳しく把握できます。また、画像検査(レントゲン、CT、MRIなど)では、筋肉量の減少や体内の臓器の状態などを確認します。さらに、体組成検査では、体の中の筋肉や脂肪の量を正確に測ります。体にどれくらいの筋肉や脂肪があるのかを詳しく知ることで、より正確な診断ができます。

これらの検査結果をもとに、悪液質の深刻さを三段階(軽い、中程度、重い)で判断し、患者さん一人ひとりに合った治療方針を立てます。栄養指導や運動療法、薬物療法などを組み合わせ、患者さんの状態を改善することを目指します。

悪液質は、早期発見と適切な治療開始が非常に大切です。早期に発見し、適切な治療を行えば、悪液質の進行を抑え、患者さんの状態を良くすることができます。ですから、少しでも気になる症状がある場合は、ためらわずに病院に行き、専門の医師の診察を受けてください。患者さんご自身だけでなく、ご家族の方でも気になることがあれば、一緒に相談することをお勧めします。

| 診断項目 | 方法 | 詳細 |

|---|---|---|

| 問診 | 面談 | 現在の状態、病歴など |

| 身体診察 | 触診、聴診 | 身体の状態を直接確認 |

| 血液検査 | 血液採取 | 炎症の程度、栄養状態 |

| 画像検査 | レントゲン、CT、MRI | 筋肉量の減少、臓器の状態 |

| 体組成検査 | 測定 | 筋肉、脂肪の量 |

悪液質の治療

悪液質は、がんや慢性閉塞性肺疾患、心不全、腎不全などの様々な病気に伴って起こる、体重減少や食欲不振、全身の衰弱などを特徴とする状態です。この悪液質に対する治療は、根本原因への対処と症状の緩和、そして患者さんの生活の質を高めることを目標に行われます。

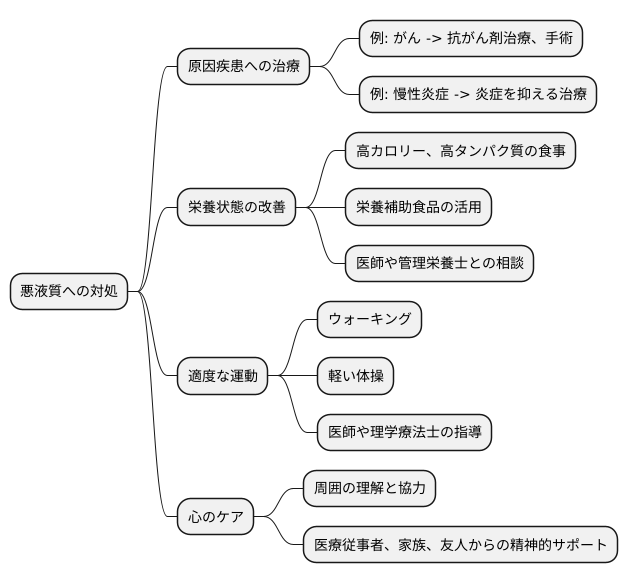

まず何よりも大切なのは、悪液質を引き起こしている原因となる病気を治療することです。例えば、がんが原因であれば、抗がん剤治療や手術など、がんの治療を最優先で行います。慢性炎症が原因の場合は、その炎症を抑える治療を行います。原因となる病気を抑えることで、悪液質の進行を遅らせたり、症状を改善させたりすることが期待できます。

次に、栄養状態を良くすることが重要です。悪液質では、食欲不振や消化吸収機能の低下により、十分な栄養を摂ることが難しくなります。そのため、高カロリー、高タンパク質の食事を心がけることが大切です。肉や魚、卵、大豆製品など、良質なタンパク質を含む食品を積極的に摂りましょう。また、食欲がない場合は、栄養補助食品を活用するのも良いでしょう。医師や管理栄養士と相談しながら、自分に合った方法で栄養を補給することが大切です。

さらに、体を動かすことも効果的です。悪液質では、筋肉量が減少し、体力が低下しやすくなります。適度な運動は、筋肉量の維持や増加に役立ち、体力の向上にもつながります。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。ただし、患者さんの状態によっては運動が難しい場合もあるので、医師や理学療法士の指導のもと、安全に実施することが重要です。

そして、心のケアも忘れてはいけません。悪液質は、患者さんの心に大きな負担をかけることがあります。不安や落ち込みを感じやすい時期ですので、医療従事者や家族、友人など、周囲の人々は温かく支え、精神的なサポートを提供することが大切です。患者さんが安心して治療に専念できるよう、周りの人々の理解と協力が欠かせません。

日常生活の工夫

悪液質を抱える方々は、日々の暮らしの中で様々な工夫を凝らすことで、より快適に過ごすことができます。食事に関しては、一度にたくさんの量を食べるのが難しいため、少量ずつ、回数を分けて摂るようにしましょう。消化に良いものを選ぶことも大切です。おかゆや柔らかく煮込んだ野菜、豆腐など、胃腸に負担をかけない食べ物を心がけましょう。また、食欲を高める工夫も大切です。彩り豊かに盛り付けたり、香辛料で風味を付けたり、だし汁をうまく活用して味に変化をつけたりすることで、食べる楽しみを増やすことができます。

体力が落ちているため、激しい運動は避け、こまめに休憩を取り入れながら活動することが重要です。無理に体を動かすのではなく、軽い散歩やストレッチなど、できる範囲で体を動かすようにしましょう。入浴や着替えといった普段の動作も、一人で行うのが困難な場合は、家族や周りの方の助けを借りましょう。

住環境の整備も、安全で快適な生活を送る上で欠かせません。家の中の段差をなくしたり、廊下や階段、トイレ、浴室などに手すりを設置することで、転倒の危険性を減らすことができます。また、滑りやすい場所にはマットを敷くなどの対策も有効です。室温は、暑すぎず寒すぎない温度に保ち、過ごしやすい環境を維持しましょう。加湿器などで適切な湿度を保つことも大切です。

家族や周りの方々は、悪液質がどのようなものかを理解し、患者さんの状態に合わせた適切な支えを提供することが重要です。患者さんが困っていること、してほしいことをよく聞き、寄り添う姿勢を忘れないようにしましょう。日常生活の様々な工夫を凝らすことで、患者さんの負担を軽くし、より質の高い生活を送る助けとなるでしょう。

| カテゴリー | 工夫 |

|---|---|

| 食事 | 少量ずつ回数を分けて摂る、消化に良いものを選ぶ(おかゆ、柔らかく煮込んだ野菜、豆腐など)、食欲を高める工夫(彩り豊かに盛り付け、香辛料で風味付け、だし汁を活用) |

| 活動 | 激しい運動は避け、こまめに休憩、軽い散歩やストレッチなどできる範囲で体を動かす、入浴や着替えなどで必要に応じて介助 |

| 住環境 | 段差をなくす、手すりを設置、滑りやすい場所にマットを敷く、室温と湿度を適切に保つ |

| 周囲の対応 | 悪液質への理解、患者さんの状態に合わせた適切な支え、困っていることやしてほしいことをよく聞き、寄り添う |