院内感染に注意!MRSA感染症とは

介護を学びたい

先生、「薬剤の使用が多い病院で見られることが多い」とありますが、具体的にどういうことでしょうか?

介護の研究家

良い質問だね。抗生物質などの薬は、病気を治すために役立つけど、使い方を間違えると細菌が薬に強くなってしまうことがあるんだ。これを『耐性化』と言うんだよ。

介護を学びたい

なるほど。だから、薬をよく使う病院では、薬に耐性を持った菌が増えやすいんですね。

介護の研究家

その通り!特に、メチシリンという抗生物質に耐性を持った黄色ブドウ球菌、つまりMRSAは病院で感染する事例が多いんだ。だから、病院では感染対策がとても大切なんだよ。

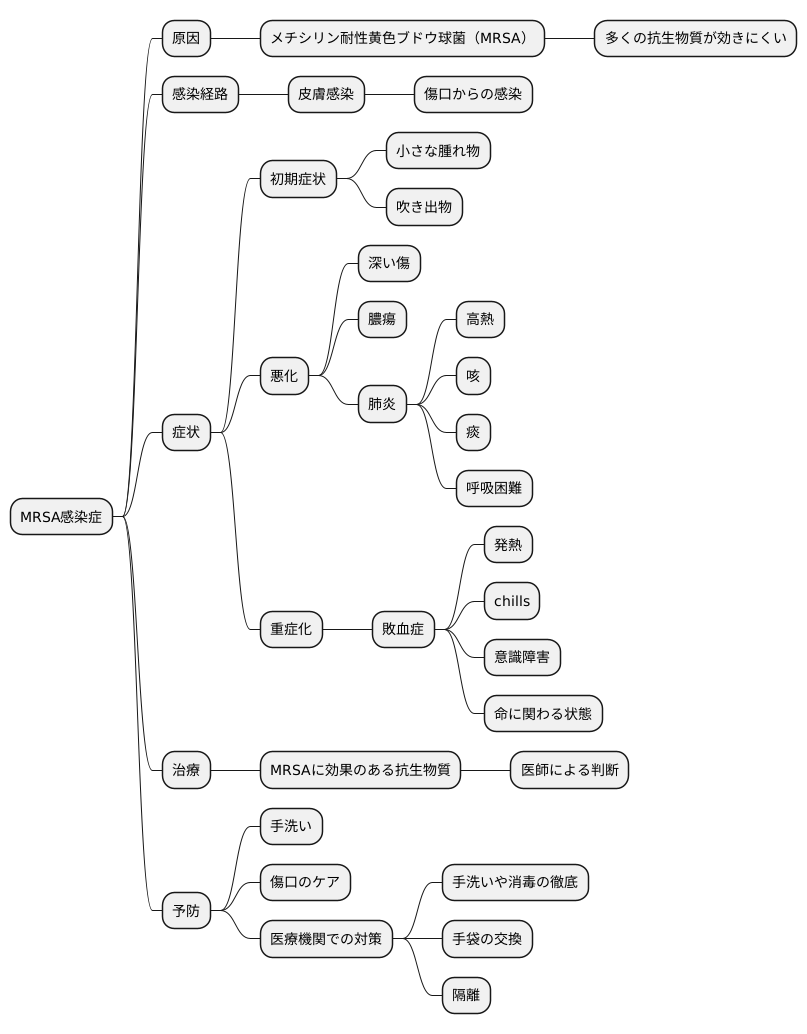

MRSA感染症とは。

「介護」と「介助」について、薬剤に抵抗力を持った黄色ブドウ球菌による感染症である『メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症』について説明します。この感染症は、略して『MRSA感染症』とも呼ばれます。MRSAとは、『メチシリン』という薬が効かない黄色ブドウ球菌のことです。この菌は、薬をよく使う病院などでよく見られます。

MRSA感染症の概要

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、特定の抗生物質が効きにくい、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌という細菌によって起こる感染症です。この黄色ブドウ球菌は、健康な人の皮膚や鼻の穴などに普通にいる菌で、普段は特に害はありません。しかし、皮膚に傷口があったり、体の抵抗力が下がっている状態だと、この菌が体の中に入り込み、感染症を引き起こすことがあります。

MRSA感染症は、病院などでかかる院内感染の代表的なものとして知られています。病院では、いろいろな医療行為が行われるため、細菌に触れる機会が増えてしまいます。さらに、入院している患者さんは抵抗力が落ちている場合が多く、感染症にかかりやすい状態です。そのため、MRSA感染症が発生する危険性も高くなります。

MRSA感染症は、皮膚の感染症として始まることが多く、発赤、腫れ、痛み、膿などを伴います。初期症状は、ニキビや毛嚢炎(毛穴の炎症)のように見えることもあります。感染が進むと、蜂窩織炎(皮膚の深い部分の炎症)や膿瘍(膿のたまり)になることもあります。また、重症化すると、菌が血液に入り込み、敗血症などの生命に関わる状態を引き起こす可能性もあります。

MRSA感染症の治療には、抗生物質が使われます。しかし、MRSAは多くの抗生物質に耐性を持っているため、治療が難しい場合があります。医師は、患者の状態や菌の感受性を考慮して、適切な抗生物質を選択します。感染部位によっては、切開排膿などの外科的処置が必要になることもあります。

MRSA感染症を予防するために、手洗いや消毒を徹底することが重要です。医療従事者は、患者に触れる前後に必ず手洗いや手指消毒を行い、感染の拡大を防ぐ必要があります。また、傷口を清潔に保ち、適切な処置をすることも大切です。

日常生活では、タオルや洗面用具などを共有しない、バランスの取れた食事や十分な睡眠で抵抗力を高める、といった対策も有効です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原因 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)という細菌による感染症。健康な人の皮膚や鼻の穴などにも存在する。 |

| 感染経路 | 皮膚の傷口や抵抗力の低下時に、菌が体内に侵入。病院などでの院内感染が代表的。 |

| 症状 | 皮膚の感染症から始まり、発赤、腫れ、痛み、膿などを伴う。初期はニキビや毛嚢炎に似ることも。重症化すると敗血症の危険もある。 |

| 治療 | 抗生物質の使用。MRSAは多くの抗生物質に耐性を持つため、医師が適切なものを選択。外科的処置が必要な場合も。 |

| 予防 | 手洗いや消毒の徹底、傷口の清潔保持。タオルなどの共有を避ける、抵抗力を高める生活習慣も有効。 |

MRSA感染症の症状

黄色ブドウ球菌の中には、メチシリンという抗生物質が効かない耐性菌があり、これをメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)と呼びます。MRSAに感染すると、体に様々な症状が現れます。感染する場所や感染の度合いによって、症状は大きく異なります。

皮膚に感染した場合、皮膚が赤くなったり、腫れたり、痛みを感じたりします。また、患部から膿が出ることもあります。ニキビのような小さな腫れ物から、蜂窩織炎のように広範囲に赤く腫れ上がるものまで、症状は様々です。

皮膚の感染以外にも、熱が出たり、体がだるく感じたりすることもあります。これらの症状は、体に細菌が侵入したことで起こる全身症状です。感染が広がると、肺炎になったり、血液に細菌が入り込んで敗血症という重い病気になったりすることもあります。

高齢の方や、糖尿病などの持病がある方は、MRSA感染症が重症化しやすいため、特に注意が必要です。これらの抵抗力の弱い方は、感染症にかかりやすく、治りにくいため、早期に適切な治療を受けることが重要です。少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診し、医師の診察を受けましょう。自己判断で市販薬などを使用すると、症状が悪化したり、適切な治療開始が遅れたりする可能性があります。正しい診断と治療を受けることで、重症化を防ぎ、早期に回復することができます。

| 感染症 | 原因菌 | 症状 | 重症化しやすい人 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| MRSA感染症 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) |

|

高齢者、糖尿病などの持病がある人(抵抗力の弱い人) | 異変を感じたら早めに医療機関を受診(自己判断での市販薬使用は避ける) |

MRSA感染症の治療

黄色ブドウ球菌という細菌の中には、メチシリンという抗生物質が効かない種類があり、これをメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)と呼びます。このMRSAによる感染症の治療について説明します。

MRSA感染症の治療には、抗生物質を用います。細菌を退治する薬です。しかし、MRSAは多くの抗生物質が効かないため、通常の抗生物質では効果がない場合があります。

そのため、MRSA感染症の治療には、MRSAに効果のあるバンコマイシンなどの抗生物質を使います。どの抗生物質を使うか、どのくらいの期間使うかは、感染の程度や患者さんの体の状態によって、医師が判断します。医師の指示に従って、きちんと治療を受けることが大切です。

自己判断で薬の使用をやめてしまうと、感染症が再発したり、薬が効かない細菌が出てきてしまう可能性があります。これは大変危険ですので、絶対に自己判断で薬をやめてはいけません。

治療中は、医師の指示に従って定期的に検査を受け、経過を観察することが大切です。医師は、検査結果を見ながら、治療の効果や副作用をチェックし、必要に応じて治療方法を調整します。

MRSA感染症は、適切な治療を行えば治る病気です。医師とよく相談し、指示に従って治療を受け、早期に治癒を目指しましょう。

| MRSA感染症の治療 | |

|---|---|

| 薬 | MRSAに効果のあるバンコマイシンなどの抗生物質 |

| 薬の使用期間 | 感染の程度や患者さんの体の状態によって医師が判断 |

| 注意事項 | 医師の指示に従って、きちんと治療を受けることが大切 自己判断で薬の使用をやめてはいけない 医師の指示に従って定期的に検査を受け、経過を観察することが大切 |

| 予後 | 適切な治療を行えば治る病気 |

MRSA感染症の予防

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、院内感染や地域感染で問題となる細菌感染症です。MRSAは、多くの抗生物質が効きにくい性質を持っており、感染すると治療が難しくなる場合があります。そのため、MRSA感染症を予防するために、日頃からできる対策をしっかり行うことが重要です。

MRSA感染症予防の最も基本となる対策は、手洗いです。流水と石鹸で丁寧に手を洗うことで、手に付着したMRSAなどの細菌を洗い流すことができます。特に、食事の前、トイレの後、外出から帰った時などには必ず手洗いをしましょう。石鹸をよく泡立て、指の間や爪の間まで丁寧に洗い、十分にすすぎ、清潔なタオルで拭くことが大切です。アルコール消毒液も有効です。

皮膚に傷がある場合は、MRSAなどの細菌が体内に侵入する経路となる可能性があります。傷口を清潔に保つことは、MRSA感染症の予防に非常に重要です。傷口は流水と石鹸で優しく洗い、清潔なガーゼや包帯で覆いましょう。傷口に触れる前には必ず手を洗い、汚れたガーゼや包帯は速やかに交換しましょう。また、傷の状態が悪化したり、化膿したりした場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

医療機関では、MRSA感染症の発生や拡大を防ぐために、様々な対策がとられています。医療従事者は、患者に触れる前後に手洗いや手指消毒を徹底しています。また、医療器具は適切に滅菌処理され、使用後は速やかに廃棄または再処理されます。患者さん同士の接触を最小限にするための工夫もされています。

患者さん自身も、感染予防に積極的に取り組むことが重要です。医療機関内で手洗いや咳エチケットを心がけることはもちろん、日頃から健康管理に気を配り、免疫力を高めることも大切です。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけましょう。また、感染症の疑いがある場合は、速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従いましょう。

| 対策対象 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 全ての人 | 手洗い(流水と石鹸で丁寧に、指の間、爪の間も) アルコール消毒液の使用 傷口のケア(清潔に保つ、ガーゼや包帯で覆う) 健康管理(バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動) 感染の疑いがある場合は速やかに医療機関を受診 |

| 医療従事者 | 患者に触れる前後の手洗いや手指消毒の徹底 医療器具の適切な滅菌処理、使用後の速やかな廃棄または再処理 患者同士の接触を最小限にする工夫 |

| 患者 | 医療機関内での手洗いや咳エチケット 日頃からの健康管理、免疫力向上 |

まとめ

院内感染で問題となるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症についてまとめます。MRSAとは、黄色ブドウ球菌という細菌の中で、メチシリンという抗生物質をはじめ、多くの抗生物質が効きにくい性質を持ったものです。

MRSA感染症は、皮膚の感染症から始まります。具体的には、小さな腫れ物や吹き出物のような症状が現れます。しかし、適切な処置を行わないと、症状が悪化し、深い傷や膿瘍になることもあります。さらに、感染が広がると、肺炎を引き起こす可能性もあります。肺炎になると、高熱、咳、痰、呼吸困難などの症状が現れます。

また、MRSA感染症は、重症化すると敗血症という、血液に細菌が入り込み全身に広がる命に関わる状態を引き起こすことがあります。敗血症になると、発熱、 chills、意識障害などの症状が現れ、早急な治療が必要です。

MRSA感染症の治療には、MRSAに効果のある抗生物質が用いられます。医師は、患者の症状や細菌の感受性を確認し、適切な抗生物質の種類や投与量、投与期間を決定します。

MRSA感染症の予防には、手洗いが最も重要です。石鹸と流水で丁寧に手を洗い、清潔に保つことで、MRSAへの感染リスクを減らすことができます。また、傷口を清潔に保つことも重要です。傷口をしっかりと消毒し、清潔な包帯で覆うことで、MRSAの侵入を防ぎます。

医療機関では、MRSA感染症の拡大を防ぐため、様々な対策がとられています。例えば、医療従事者は手洗いや消毒を徹底し、患者ごとに手袋を交換します。また、MRSA感染者と他の患者を隔離するなど、感染拡大の防止に努めています。

一人ひとりが正しい知識を持ち、手洗いや傷口のケアなど適切な行動をとることで、MRSA感染症から身を守ることができます。 日頃から衛生管理を心がけ、感染予防に努めましょう。