早期離床のススメ

介護を学びたい

先生、「早期離床」ってよく聞くんですけど、何が良いんですか?早く起き上がらせるとしんどくないですか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かに、安静にしていたいと思うのも当然です。しかし、ずっと寝ていると、筋力が落ちてしまったり、血栓ができやすくなったり、肺炎になったりする危険性が高まります。それを防ぐために、早期離床が推奨されているのです。

介護を学びたい

なるほど。でも、無理に動くと痛めたりしないのでしょうか?

介護の研究家

もちろん、いきなり激しい運動をするわけではありません。医師や看護師、理学療法士、作業療法士などの専門家が、その人の状態に合わせて適切な運動や活動の計画を立て、安全に実施します。なので、必要以上に心配する必要はありませんよ。

早期離床とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「早く起き上がるようにすること」について説明します。これは、お医者さんや看護師さん、体の動かし方を教えてくれる人、生活しやすくするための方法を教えてくれる人などの手助けで、早くベッドから離れて、病気を治すために行います。

早期離床とは

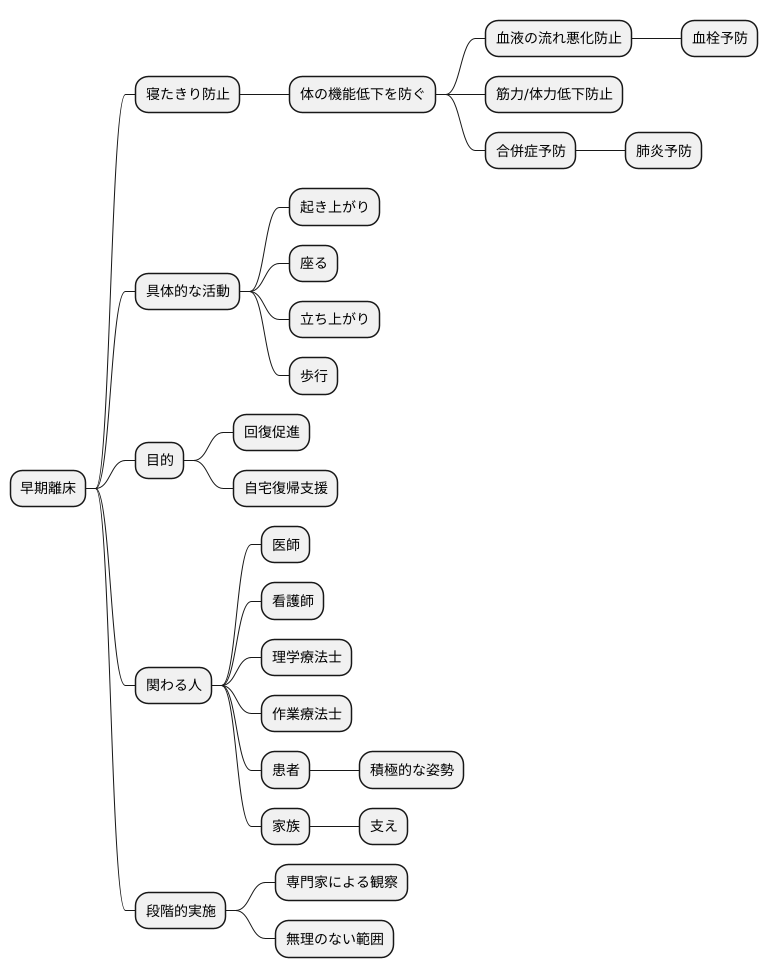

手術や病気の後、寝たきりになってしまうと、体の機能が衰え、回復が遅れてしまうことがあります。それを防ぐために、「早期離床」という取り組みが重要視されています。早期離床とは、文字通り、出来るだけ早く床から離れる、つまりベッドから起き上がり活動することを指します。

具体的には、手術や病気で体力が落ちた状態から、医師や看護師、理学療法士、作業療法士などの専門家の指示と助けを借りながら、少しずつ体を動かしていくことを意味します。ただ起き上がるだけでなく、椅子に座ったり、立ち上がったり、場合によっては病院内を歩いたりといった活動も含まれます。

早期離床の目的は、寝たきりによる体の機能低下を防ぐことです。ずっと寝ていると、血液の流れが悪くなり、血栓という血の塊が出来てしまう危険性があります。また、筋肉や骨も弱くなり、歩く力や立ち上がる力も衰えてしまいます。さらに、肺炎などの合併症のリスクも高まります。早期離床では、段階的に体を動かすことで、血液の流れを良くし、筋力や体力の低下を防ぎ、合併症を予防します。

早期離床は、患者さん一人ひとりの状態に合わせて進めていきます。体に負担がかかりすぎないように、専門家が注意深く観察しながら、無理のない範囲で活動量を増やしていきます。早期離床をスムーズに進めるためには、患者さん自身も積極的に取り組む姿勢が大切です。そして、家族の支えも大きな力になります。早期離床は、回復を早め、自宅への復帰をスムーズにするための大切な取り組みです。

早期離床の重要性

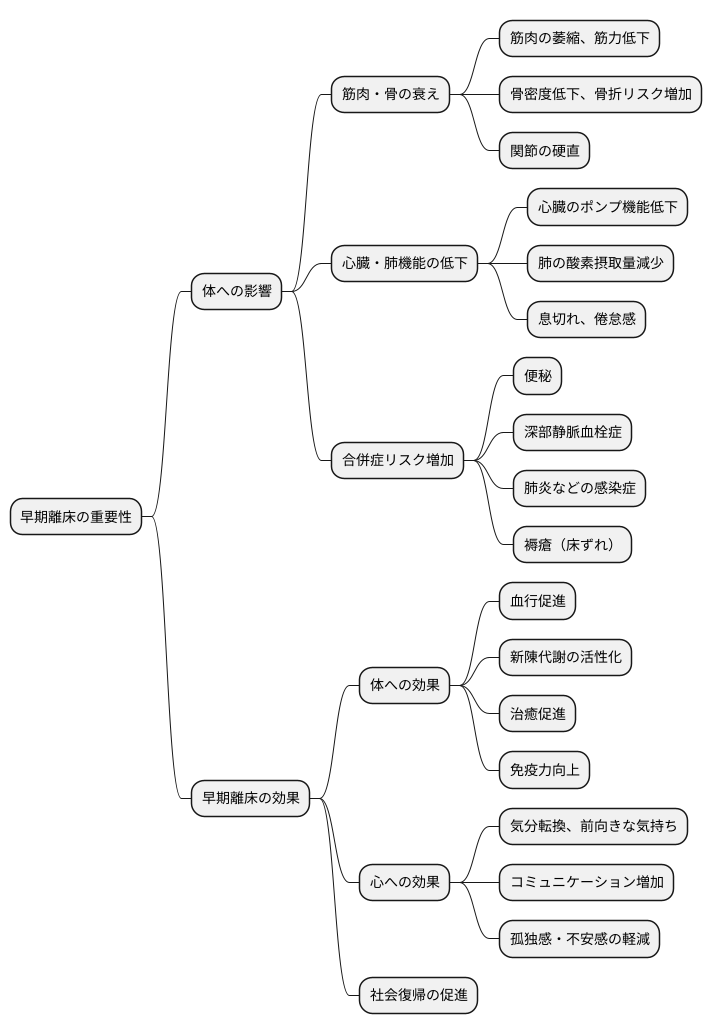

寝たきりによる悪影響を防ぎ、一日も早く健康な状態を取り戻すためには、早期離床が非常に大切です。長くベッドで安静にしていると、様々な体の機能が低下し、思わぬ病気を引き起こす可能性があります。

まず、筋肉や骨が衰えてしまいます。体を動かさないと、筋肉は徐々に細くなり、力は弱くなります。骨も同様に、使わないことで骨密度が低下し、もろくなって骨折しやすくなります。また、関節も動きが悪くなり、固まってしまうことがあります。

心臓や肺の働きも弱くなってしまいます。寝たきり状態が続くと、心臓は血液を送り出す力が弱まり、肺は十分に酸素を取り込めなくなります。すると、息切れしやすくなったり、疲れやすくなったりします。

その他にも、様々な合併症のリスクが高まります。例えば、腸の動きが鈍くなり、便秘になりやすくなります。血液の流れが悪くなることで、足の血管に血栓ができる深部静脈血栓症の危険性も高まります。寝たきりによって、免疫力も低下するため、肺炎などの感染症にかかりやすくなります。さらに、皮膚への圧迫が続くことで、褥瘡(床ずれ)ができることもあります。

早期離床は、これらの合併症を予防し、回復を早める効果があります。早くから体を動かすことで、血液の循環が良くなり、体の新陳代謝も活発になります。すると、傷の治りが早まったり、感染症への抵抗力が高まったりします。

早期離床は、体の面だけでなく、心の面にも良い影響を与えます。ベッドから起き上がり、活動することで、気分が明るくなり、前向きな気持ちを取り戻しやすくなります。また、人と話す機会も増え、孤独感や不安感を和らげることができます。そのため、早期離床は、患者さんの社会復帰をスムーズに進めるためにも不可欠と言えるでしょう。

早期離床の進め方

入院中の寝たきり状態が長引くのを防ぐために、手術後や病気の後にはできるだけ早くベッドから出て活動することを早期離床と言います。この早期離床は、患者さんの状態に合わせて段階的に進めることがとても大切です。

まず、最初の段階では、無理のない範囲でベッド上での運動から始めます。寝返りをスムーズに打てるように練習したり、上半身を起こして座る練習をしたりします。患者さんの体力や体調を考慮し、少しずつ体を動かす習慣を取り戻していきます。

次の段階では、ベッドの端に腰掛けて足を床につけ、座る練習を行います。この段階では、立ちくらみを起こさないように注意深く見守り、必要に応じて支えながら行います。座ることに慣れてきたら、ゆっくりと立ち上がる練習へと進みます。

最終的には、歩行練習を始めます。最初は、病院内の短い距離を歩行器や杖などの補助具を使って歩きます。徐々に歩行距離を伸ばし、体力をつけていきます。

これらの過程において、医師や看護師、理学療法士などの医療専門スタッフは、患者さんの体の動きの状態や痛み具合、気持ちの状態などを注意深く観察し、適切な支えを行います。また、患者さん自身にも早期離床の目的や大切さをきちんと説明し、積極的に取り組めるように励まします。

さらに、家族や介護者にも早期離床への協力を求め、患者さんを支える体制を整えることが重要です。そうすることで、患者さんの回復をみんなで支えていくことができます。

| 段階 | 活動内容 | 注意点・目的 | 関係者 |

|---|---|---|---|

| 初期 | ベッド上での運動(寝返り、上半身を起こす) | 体力・体調に合わせ少しずつ、体を動かす習慣を取り戻す | 医療専門スタッフ |

| 中期 | ベッドの端に腰掛け、座る練習→立ち上がる練習 | 立ちくらみに注意、ゆっくりと行う | 医療専門スタッフ |

| 後期 | 歩行練習(補助具使用、徐々に距離を伸ばす) | 体力をつける | 医療専門スタッフ |

| 全期間 | 患者の状態観察(体の動きの状態、痛み具合、気持ちの状態)、適切な支え、早期離床の目的・大切さを説明、積極的な取り組みを促す | 患者さんの回復をみんなで支える | 医療専門スタッフ、患者、家族、介護者 |

早期離床の注意点

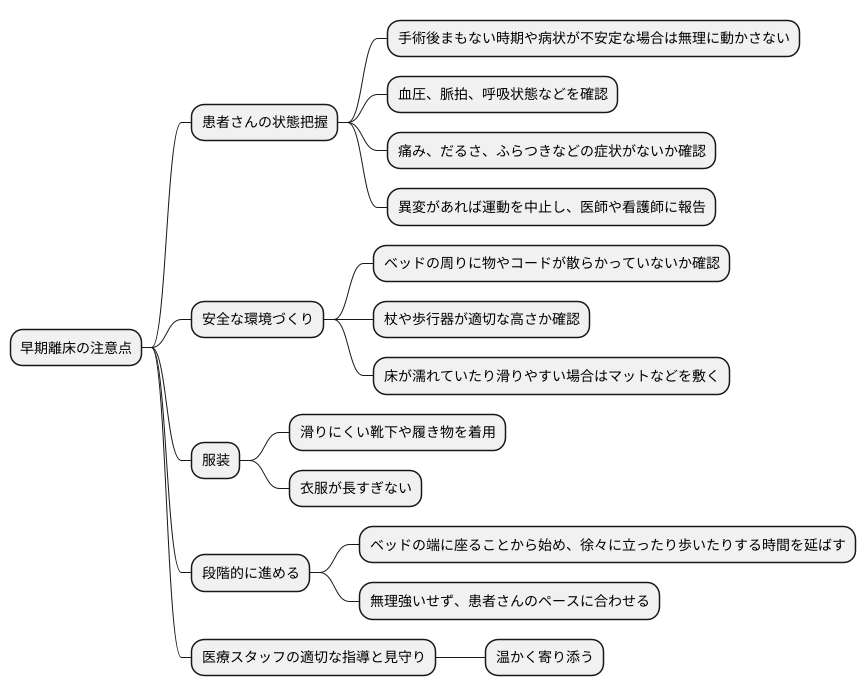

早期離床は、患者さんの体力の回復や合併症の予防に大変役立ちますが、安全に実施するためにはいくつかの注意点が必要です。

まず、患者さんの状態をしっかりと把握することが大切です。手術後まもない時期や、病状が不安定な場合は、無理に体を動かすことは禁物です。血圧や脈拍、呼吸状態などを確認し、患者さんに痛みやだるさ、ふらつきなどの症状がないか、注意深く観察しましょう。もし少しでも異変があれば、すぐに運動を中止し、医師や看護師に報告してください。

次に、安全な環境づくりも重要です。ベッドの周りに物が散らかっていないか、コードが床に伸びていないかなど、つまずいたり転んだりする危険がないか確認しましょう。患者さんが使う杖や歩行器が適切な高さに調整されているかどうかも大切です。また、床が濡れていたり、滑りやすい素材でできている場合は、転倒防止のためにマットなどを敷きましょう。

患者さんの服装にも配慮が必要です。滑りにくい靴下や履き物を着用してもらい、衣服が長すぎて歩行の邪魔にならないように気を配りましょう。

早期離床は、患者さん一人ひとりの状態に合わせて段階的に進めることが大切です。最初はベッドの端に座ることから始め、徐々に立ったり歩いたりする時間を延ばしていきます。決して無理強いせず、患者さんのペースに合わせて進めましょう。

医療スタッフの適切な指導と見守りのもとで、安全かつ効果的に早期離床を進めていきましょう。患者さんが安心してリハビリに取り組めるよう、温かく寄り添うことが大切です。

まとめ

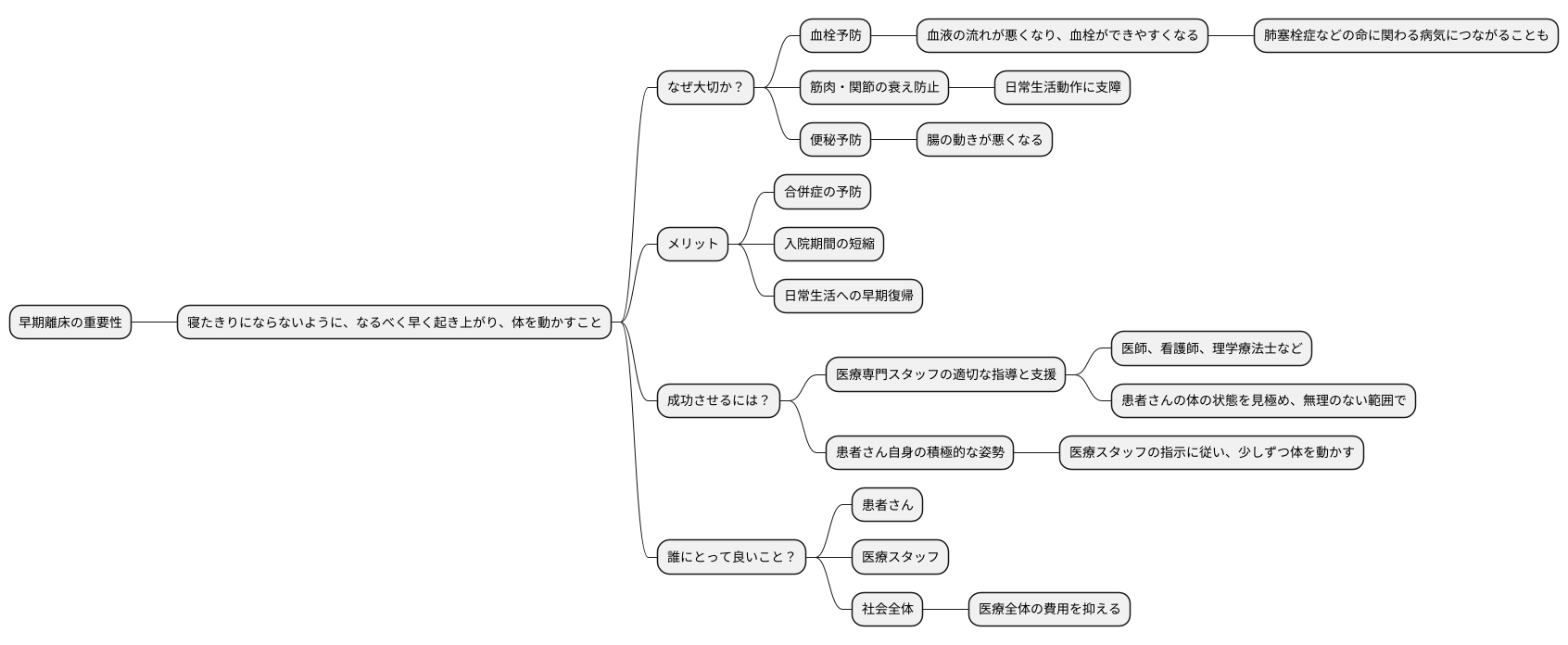

手術後や病気のあと、一日も早く元の生活に戻るためには、「早期離床」がとても大切です。早期離床とは、簡単に言うと、寝たきりにならないように、なるべく早く起き上がり、体を動かすことです。

では、なぜ早期離床がそれほど重要なのでしょうか。まず、寝たきり状態が続くと、血液の流れが悪くなり、血栓という血液の塊ができやすくなります。この血栓が血管を詰まらせると、肺塞栓症などの命に関わる病気につながることもあります。また、筋肉や関節も動かさないと、どんどん衰えてしまい、日常生活動作に支障をきたすこともあります。さらに、腸の動きも悪くなり、便秘になりやすくなります。早期離床は、これらの合併症を予防し、入院期間を短くし、日常生活への早期復帰を助けてくれるのです。

早期離床を成功させるには、医師や看護師、理学療法士などの医療専門スタッフの適切な指導と支援が欠かせません。患者さんの体の状態をきちんと見極め、無理のない範囲で、起き上がりや歩行の練習をサポートします。また、患者さん自身も積極的に取り組む姿勢が重要です。最初はつらいと感じることもあるかもしれませんが、医療スタッフの指示に従い、少しずつ体を動かすようにしましょう。

早期離床は、患者さんにとってだけでなく、医療全体の費用を抑えることにもつながります。入院期間が短くなれば、それだけ医療費の負担も軽くなります。早期離床は、患者さん、医療スタッフ、そして社会全体にとって良いことなのです。医療関係者、患者さん、そしてご家族が協力して早期離床に取り組むことで、より良い医療を実現できるでしょう。