幻聴:聞こえない音が聞こえる?

介護を学びたい

先生、「幻聴」って、実際には聞こえていない音が聞こえるんですよね?介護の現場で、利用者さんが幻聴の症状を示したら、どう対応すればいいのでしょうか?

介護の研究家

そうだね、幻聴は実際には存在しない音が聞こえる症状だ。まずは、利用者さんの訴えを否定せずに受け止めることが大切だよ。「何か聞こえるんですね」と共感的に耳を傾けてみよう。

介護を学びたい

否定せずに受け止めるんですね。でも、実際には音がしていないのに、聞こえていると訴えられたら、どうすればいいですか?

介護の研究家

そうだね。そこで大切なのは、現実的な対応だよ。「私は聞こえませんが、何かお困りですか?」と優しく尋ねて、困っている内容を具体的に聞き出し、対応していくんだ。例えば、不安や恐怖を感じているようなら、安心できる声かけをしたり、落ち着ける環境を整えたりするんだよ。そして、症状が続くようなら、医師や看護師に報告することも忘れずにね。

幻聴とは。

「介護」と「介助」について、まぼろしの声を聞く「幻聴」について説明します。幻聴とは、実際には聞こえない音が聞こえるという、まぼろしを見る症状の一つです。聞こえている本人は、現実の音とまぼろしの音の区別がつかず、周りの人と意見が合わないことが多く、混乱しやすい症状です。例えば、隣の人がいつも悪口を言っていると訴えたり、赤ちゃんの泣き声が聞こえてうるさいと訴えたりする場面があります。もの忘れの症状として現れる場合や、心の病気が原因で聞こえる場合もあります。薬を飲むことで調整したり、心の状態が安定すると、症状が軽くなったり、消えたりすることがほとんどです。

幻聴とは

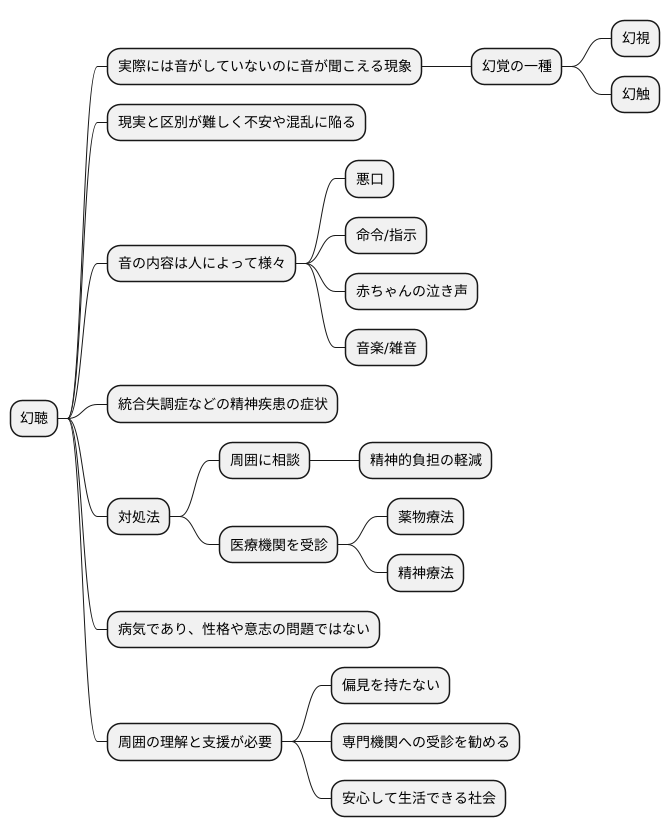

幻聴とは、実際には何も音がしていないのに、様々な音が聞こえる現象です。これは、見るものがないのに見えてしまう幻視、皮膚に何も触れていないのに感じる幻触などと同様に、五感に異常が生じる幻覚の一種です。周囲には何も聞こえていないため、本人は現実と幻聴の区別をつけるのが難しく、強い不安や混乱に陥ることがあります。

聞こえてくる音の内容は人によって大きく異なり、常に同じ音が聞こえる人もいれば、置かれた状況や感情によって変化する人もいます。また、声の大きさや聞こえ方も様々です。例えば、誰かが自分の悪口をささやいているように聞こえる、命令や指示をする声が聞こえる、実際にはいない赤ちゃんの泣き声が聞こえる、音楽や雑音が聞こえるなど、様々なケースが報告されています。幻聴は、統合失調症などの精神疾患の症状として現れることが多くあります。

幻聴に悩まされている場合、決して自分の気のせいだと決めつけたり、一人で抱え込んだりせず、周りの人に相談することが大切です。家族や友人、職場の同僚などに、聞こえている音の内容やその時の気持ちなどを伝えることで、精神的な負担を軽減できる場合もあります。また、医療機関を受診し、医師に相談することも重要です。幻聴の原因を特定し、適切な治療を受けることで、症状を改善できる可能性があります。医師は、薬物療法や精神療法などを用いて、患者さんの状態に合わせた治療計画を立てます。

幻聴は病気の症状である可能性が高いため、決して本人の性格や意志の問題ではありません。周囲の人は、幻聴を体験している人の気持ちを理解し、偏見を持たずに接することが重要です。温かく見守り、必要な場合は専門機関への受診を勧めるなど、適切な支援をすることで、幻聴を抱える人がより安心して生活できる社会を作っていきましょう。

幻聴の原因

不思議な声が聞こえる幻聴は、様々な理由で起こります。その原因は大きく分けて、心の病気と体の病気に由来するもの、そして生活環境や薬の影響によるものに分けることができます。

まず、心の病気では、統合失調症が代表的です。この病気では、実際には誰も話していないのに、声が聞こえるなどの症状が現れます。また、もの忘れが主な症状である認知症でも、幻聴が現れることがあります。

次に体の病気ですが、脳腫瘍などの脳に直接的な異常がある場合、幻聴が生じることがあります。脳腫瘍は脳の働きに様々な影響を及ぼし、幻聴以外にも、頭痛やめまい、手足のしびれといった症状を引き起こす可能性があります。

強い精神的な負担や、長く続く睡眠不足も幻聴の原因となることがあります。現代社会においては、仕事や人間関係など、様々なストレス要因が存在するため、これらが積み重なることで心身に悪影響を及ぼし、幻聴のような症状が現れるケースも少なくありません。また、特定の薬の副作用として幻聴が現れることもあります。服用している薬がある場合は、医師や薬剤師に相談することが大切です。

さらに、年齢を重ねるにつれて幻聴が現れやすくなるという側面もあります。高齢者の方の場合、身体機能の低下や社会的な孤立など、様々な要因が重なって幻聴が生じるケースも見られます。高齢者の幻聴は、日常生活に支障をきたす可能性があるため、特に注意が必要です。

幻聴の原因を自分自身で特定することは難しく、医療機関を受診し、医師による適切な診察と検査を受けることが何よりも重要です。独りよがりな判断はせず、専門家の助言を仰ぎましょう。

| 原因の分類 | 具体的な原因 |

|---|---|

| 心の病気 | 統合失調症 |

| 認知症 | |

| 体の病気 | 脳腫瘍 |

| 生活環境 | 強い精神的な負担、長く続く睡眠不足 |

| 年齢を重ねること | |

| 薬の影響 | 特定の薬の副作用 |

幻聴への対応

幻聴は、実際には音がしていないのに、音が聞こえる体験のことです。まるで現実の音のように感じられるため、幻聴を体験している人は大変な苦痛を感じることがあります。この苦しみを和らげ、より良い生活を送るためには、適切な対応が不可欠です。

まず、幻聴が聞こえていると感じたら、ためらわずに医療機関を受診しましょう。精神科や心療内科が適切な診療科です。幻聴には様々な原因が考えられ、身体の病気による場合もあります。医師は、詳しく話を聞き、必要な検査を行うことで、幻聴の原因を探ります。原因に基づいた治療を受けることで、幻聴の症状を改善できる可能性が高まります。例えば、統合失調症などの精神疾患が原因の場合は、薬による治療が有効なことがあります。医師の指示に従って、きちんと薬を飲むことが大切です。

また、強い不安やストレスが幻聴の原因となっている場合もあります。そのような場合は、カウンセリングなどの心理療法が有効です。専門家と話をすることで、心の負担を軽くし、幻聴への対処法を学ぶことができます。その他にも、ヨガや呼吸法、自律訓練法といった心身のリラックスを促す方法も効果的です。自分に合った方法を見つけることが大切です。

幻聴を体験している人の周囲にいる家族や友人は、温かく見守る姿勢が大切です。「気のせいだ」「何も聞こえていない」などと否定するのではなく、まずはじっくりと話を聞き、共感するように心がけましょう。「つらいね」「大変だね」といった言葉をかけるだけでも、心の支えになります。そして、医療機関の受診を勧め、治療を支えていくことが重要です。幻聴はすぐに治るものではありません。焦らず、ゆっくりと時間をかけて、症状の改善を目指していくことが大切です。

| 幻聴への対応 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 医療機関の受診 | 精神科や心療内科を受診し、医師の指示に従って検査や治療(例:薬物療法)を受ける |

| 心理療法 | カウンセリングなどを通して心の負担を軽減し、対処法を学ぶ |

| 心身のリラックス | ヨガ、呼吸法、自律訓練法など、自分に合った方法で心身をリラックスさせる |

| 周囲の人のサポート | 温かく見守り、話を聞き、共感する。医療機関の受診を勧め、治療を支える。焦らず、ゆっくりと時間をかけて症状の改善を目指す。 |

幻聴と向き合う

幻聴は、実際には音がしていないのに、音が聞こえる体験です。これは、精神的な疲れやストレス、病気などが原因で起こることがあります。幻聴を経験する人にとっては、とてもつらい症状であり、日常生活に大きな影響を及ぼすこともあります。しかし、適切な治療と周囲の理解があれば、症状を抑え、普段通りの生活を送ることは可能です。

幻聴への対処法の一つとして、聞こえてくる内容や聞こえる時の状況を記録することが有効です。例えば、手帳や携帯電話などに、いつ、どこで、どのような幻聴が聞こえたかを記録します。これを続けることで、幻聴の出現するパターンや、どんな時に幻聴が聞こえやすいかを把握することができます。幻聴の出現パターンが分かれば、それに合わせた対策を立てることができます。例えば、特定の場所で幻聴が聞こえやすいと分かれば、その場所を避ける、あるいは、その場所に居る時間を短くするなどの工夫ができます。

また、好きなことや活動に集中することも、幻聴への対処として効果的です。読書や音楽鑑賞、散歩、手芸など、自分が夢中になれるものを見つけて、幻聴から意識をそらすようにします。集中している間は、幻聴への意識が薄れ、症状を軽減させることができます。

幻聴への対処法は人それぞれです。焦らず、自分に合った方法を探し、幻聴と付き合っていく方法を見つけることが大切です。すぐに効果が出なくても、諦めずに様々な方法を試してみましょう。

そして、周囲の理解と支えは、幻聴を抱える人にとって大きな力となります。幻聴を経験している人の話をじっくりと聞き、共感する姿勢を持つことが大切です。症状を理解し、寄り添うことで、幻聴を抱える人は安心感を得て、回復への道を歩むことができるでしょう。決して一人で抱え込まず、家族や友人、医療機関などに相談することも重要です。

| 対処法 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| 記録する | 聞こえてくる内容や聞こえる時の状況(いつ、どこで、どのような幻聴)を手帳や携帯電話などに記録する | 幻聴の出現するパターンや、どんな時に幻聴が聞こえやすいかを把握し、対策を立てることができる |

| 好きなことや活動に集中する | 読書、音楽鑑賞、散歩、手芸など、自分が夢中になれるものを見つけて、幻聴から意識をそらす | 幻聴への意識が薄れ、症状を軽減させることができる |

| 周囲の理解と支え | じっくり話を聞き、共感する姿勢を持つ | 安心感を得て、回復への道を歩むことができる |

周囲の人の役割

幻聴を体験している方を支える上で、周囲の人の役割は非常に重要です。家族や友人、職場の同僚など、身近な人が理解を示し、適切な対応をすることで、幻聴による苦しみを和らげ、回復への道を切り開く助けとなります。

まず、幻聴の内容を否定したり、頭ごなしに非難したりすることは絶対に避けましょう。「ありえない」「気のせいだ」といった言葉は、本人をさらに追い詰めてしまう可能性があります。幻聴は、本人が実際に感じていることであり、それを否定することは、本人の存在そのものを否定することにも繋がりかねません。

大切なのは、本人の話にじっくりと耳を傾け、共感する姿勢を示すことです。「つらいね」「大変だね」といった言葉をかけるだけでも、本人は気持ちが楽になることがあります。また、「何かできることはない?」と尋ねることで、具体的な困りごとを把握し、必要な支援を提供することができます。

幻聴が聞こえている時は、本人が他のことに意識を向けられるよう、穏やかに他の活動を促してみましょう。例えば、一緒に散歩に出かけたり、好きな音楽を聴いたり、簡単なゲームをしたりするのも良いでしょう。また、リラックスできる環境を作ることも大切です。静かな場所でゆったりと過ごせるようにしたり、好きな香りやお気に入りの物に囲まれた空間を用意するのも効果的です。

医療機関の受診が必要な場合は、本人の気持ちを尊重しながら、丁寧に受診を勧めましょう。無理強いするのではなく、一緒に病院へ行くことを提案したり、信頼できる医師の情報提供をするなど、寄り添う姿勢が大切です。治療は長期にわたる場合もありますので、焦らず、回復を信じて、温かく見守り、支え続けることが重要です。

周囲の人の理解とサポートは、幻聴と闘う本人にとって大きな力となります。根気強く寄り添うことで、回復への道のりを共に歩んでいきましょう。

| 状況 | 対応 |

|---|---|

| 幻聴の内容を話している |

|

| 幻聴が聞こえている |

|

| 医療機関の受診が必要 |

|