アスペルガー症候群:理解と支援

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、アスペルガーの方への対応で何か違いはあるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は食事や入浴、排泄など、生活全般のお世話をすることで、「介助」は階段の上り下りや着替えなど、特定の動作を支えることを指します。アスペルガーの方は、変化に弱かったり、こだわりが強かったりするので、それぞれ配慮が必要です。

介護を学びたい

なるほど。「介護」と「介助」で意味が違うんですね。アスペルガーの方への対応で、具体的にどんな配慮が必要なのでしょうか?

介護の研究家

例えば、アスペルガーの方は、手順や環境の変化に戸惑うことがあるので、「介護」では、日課を一定に保つ、手順を事前に説明するなどの配慮が必要です。「介助」では、本人のやり方を尊重し、過剰に手を出さずに見守ることも大切です。焦らず、ゆっくりと関わるようにしましょう。

アスペルガーとは。

『アスペルガー』というのは、人と人が支え合うことについて考えるときに出てくる言葉です。アスペルガー症候群は、成長の過程で人と関わったり、気持ちを伝えたり、想像したり、相手の気持ちを理解したりすることが少し苦手な特徴を持つ症状です。特定のものに強くこだわったり、感覚が過敏だったりすることもあります。人の気持ちを汲み取ることが難しいため、良好な人間関係を築くのが大変な場合があります。決まった行動を繰り返すことが多く、周りの変化や予定外の出来事にうまく対応できないこともあります。ただし、頭の良さや言葉の能力に遅れはありません。

アスペルガー症候群とは

アスペルガー症候群は、広汎性発達障害と呼ばれる様々な発達の特性を持つ自閉スペクトラム症の一つです。発達障害とは、脳の働き方の偏りによって現れる様々な困難の総称で、アスペルガー症候群もこの中に含まれます。社会との関わりや気持ちを伝えること、受け取ることが難しいという特徴があります。例えば、周りの人が何を考えているのか分からなかったり、相手の表情や仕草から気持ちを汲み取ることが苦手だったりします。また、言葉で伝えられることと、実際に感じていることにズレが生じることもあり、それが誤解を生んでしまうこともあります。

特定の物事への強い興味や、周りの音や光、触感などに過敏に反応してしまうといった特徴も見られます。例えば、特定の分野にのめり込んだり、日課や手順が変わると混乱したり、特定の音に過剰に反応してしまったりするなど、周りの人から見ると少し変わった行動に映ることがあります。しかし、アスペルガー症候群の多くの人は、学ぶことや考えることに関しては困難がありません。むしろ、特定の分野に強い興味を持ち、深く探求することで、優れた能力を発揮する人もいます。

アスペルガー症候群は、病気ではなく、その人の個性の一部です。治療の必要はありませんが、周りの人の理解と適切な支えがあれば、社会生活を送る上での困難を軽減し、より充実した生活を送ることができます。例えば、職場や学校で、特性に合わせた配慮や工夫を行うことで、能力を発揮しやすく、生き生きと過ごせる環境を作ることが大切です。得意なことを活かせる場を見つけ、周りの人と協力しながら、それぞれの個性を尊重し合う社会の実現が重要です。

| 特徴 | 具体的な例 |

|---|---|

| 社会性 |

|

| 特定の物事への強い興味や感覚過敏性 |

|

| 学習・思考能力 |

|

| その他 |

|

社会性の困難

人と人が関わり合う社会で生活していく上で、発達障害の一つであるアスペルガー症候群の方は、対人関係に最も苦労することが多いでしょう。これは、生まれつき脳の働き方が少し異なるために起こります。

アスペルガー症候群の方は、その場の雰囲気や周りの人の気持ちを掴むのが難しい場合があります。たとえば、冗談を真に受けてしまったり、相手がどう感じるかを考えずに思ったことをそのまま話してしまったりすることがあります。このような行動は、周りの人から見ると、空気が読めない、思いやりがないと思われてしまうかもしれません。しかし、本人に悪気はなく、周りの人の気持ちを理解しようと意識していても、うまくいかないのです。

言葉以外のやり取り、例えば表情やしぐさ、視線といったものも、アスペルガー症候群の方には理解しにくいものです。このような言葉以外の伝え方を非言語的コミュニケーションと言いますが、これらをうまく読み取れないために、誤解が生まれてしまうこともあります。例えば、相手が怒っていることに気づかず、話を続けてしまったり、相手の冗談に気づかず、真剣に返事をしてしまったりするといったことが起こります。

このような特性を持つアスペルガー症候群の方は、人と繋がることや良好な人間関係を保つことに苦労することが少なくありません。しかし、周りの人がアスペルガー症候群の特性を理解し、適切な接し方をすることで、より良い人間関係を築くことが十分可能です。例えば、具体的な言葉で指示や説明をする、曖昧な表現を避ける、非言語的なコミュニケーションに頼りすぎないといった工夫をすることで、お互いの理解を深めることができます。アスペルガー症候群の方は、周りの人たちが少しの配慮をするだけで、社会生活を送りやすくなるのです。

| アスペルガー症候群の特性 | 困難な点 | 対応策 |

|---|---|---|

| 場の雰囲気や周りの人の気持ちを掴むのが難しい | 冗談を真に受ける、相手の気持ちを考えずに発言する → 空気が読めない、思いやりがないと誤解される | 具体的な言葉で指示や説明をする、曖昧な表現を避ける |

| 表情やしぐさ、視線といった非言語的コミュニケーションが理解しにくい | 誤解が生じやすい(例: 相手の怒りに気づかない、冗談に気づかない) | 非言語的なコミュニケーションに頼りすぎない |

| 上記の特性により、人と繋がることや良好な人間関係を保つのが難しい | 社会生活を送る上での困難 | 周りの人の理解と適切な接し方 |

こだわりの強さと過敏な感覚

自閉スペクトラム症、特にアスペルガー症候群を持つ人は、特定の物事への強いこだわりや、感覚の過敏さを示すことがあります。この特性は、日常生活に影響を与えるだけでなく、その人の個性や才能を形成する重要な要素でもあります。

まず、こだわりについて考えてみましょう。特定の分野に強い興味を持ち、その分野にのめり込む傾向があります。例えば、電車の時刻表や昆虫の種類、歴史上の人物など、特定のテーマに強い関心を示し、深い知識を蓄えることに喜びを感じます。これは、特定分野への集中力や探究心を育み、専門的な知識や技能を習得する上で大きな強みとなる可能性を秘めています。しかし、その一方で、関心のある分野以外のことへの関心が薄く、周囲とのコミュニケーションが円滑に進まない場合もあります。また、日課や手順に強いこだわりを持つ人もおり、予定外の出来事が起こると混乱したり、不安になったりすることがあります。

次に、感覚の過敏さについてです。聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚など、様々な感覚において、定型発達の人よりも過敏に反応することがあります。例えば、特定の音(掃除機の音や食器の擦れる音など)に強い不快感を覚えたり、蛍光灯の明るさやチカチカする光に悩まされたり、特定の素材の服の肌触りに耐えられなかったりします。このような感覚過敏は、日常生活を送る上で大きな負担となり、外出を控えたり、特定の場所を避けるようになるなど、行動に制限が生じる可能性があります。

周囲の人々は、これらのこだわりや感覚過敏を個性の一部として理解し、尊重することが大切です。無理にこだわりを止めさせたり、感覚過敏を否定したりするのではなく、なぜそのような行動をとるのか、どのような困難を感じているのかを理解しようと努めることが重要です。また、可能な範囲で環境調整を行うことで、彼らの生活の質を向上させることができます。例えば、騒音や強い光を避ける工夫をしたり、特定の素材の服を避けられるように配慮したりすることで、彼らの不安やストレスを軽減し、より快適に過ごせるようにサポートすることができます。

このように、こだわりや感覚過敏への理解と適切な対応は、アスペルガー症候群を持つ人が、その能力を最大限に発揮し、豊かな人生を送るために不可欠です。

| 特性 | 詳細 | メリット | デメリット | 周囲の人の対応 |

|---|---|---|---|---|

| こだわり | 特定の物事や分野への強い興味、日課や手順への固執 | 特定分野への集中力、専門知識・技能習得の可能性 | 関心のない分野への無関心、コミュニケーションの困難、予定外の出来事への混乱 | 個性として理解・尊重、行動の理由・困難の理解、環境調整 |

| 感覚の過敏さ | 聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚などへの過敏な反応 | (メリットは特に記述なし) | 日常生活の負担、行動の制限(外出控え、特定の場所回避など) | 個性として理解・尊重、感覚過敏への配慮、環境調整(騒音・光への工夫、服の素材への配慮など) |

支援のポイント

自閉スペクトラム症の特性の一つであるアスペルガー症候群を持つ方々への支援は、一人ひとりの個性や特性を深く理解し、それぞれの必要性に合わせた丁寧な対応が求められます。十人十色の個性を持つ彼らにとって、画一的な支援ではなく、個別性を重視した支援こそが不可欠です。

言葉によるやり取りにおいては、具体的な言葉を用いて指示や説明を行うことが大切です。曖昧な表現は混乱を招きやすく、誤解が生じる可能性があります。例えば、「適当にやっておいて」ではなく、「この書類を三部コピーして、ホチキスで留めてください」のように、明確で具体的な指示を出すよう心がけましょう。また、早口で一方的に話すのではなく、相手の理解度や反応を確認しながら、ゆっくりとしたペースで話すことも重要です。

言葉によるコミュニケーションが苦手な方に対しては、視覚的な情報を活用した支援が有効です。写真や絵、図表などを用いることで、理解を深め、円滑な意思疎通を図ることができます。また、文字で情報を伝えることも効果的です。口頭での指示に加えて、紙に書いたメモを渡したり、ホワイトボードを活用したりすることで、情報を整理し、記憶を助けることができます。

アスペルガー症候群を持つ方の中には、特定の物事への強いこだわりや、音や光、触覚などへの感覚の過敏さを持つ方がいます。これらの特性は、無理にやめさせようとせず、受け入れることが重要です。なぜそのようなこだわりを持つのか、どのような感覚に過敏なのかを理解し、共感する姿勢を持つことで、信頼関係を築くことができます。また、周囲の環境を整えることで、不安やストレスを軽減することができます。例えば、騒音や強い光を避けられるように配慮したり、落ち着ける空間を用意したりすることで、安心して過ごせる環境を作ることができます。

学校や職場では、アスペルガー症候群についての正しい知識を共有し、周囲の理解を深めることが重要です。啓発活動を通して、特性への理解を広げ、温かく受容する雰囲気作りを推進することで、アスペルガー症候群を持つ方々がそれぞれの能力を十分に発揮し、社会で活躍できるよう、社会全体で支えていく必要があります。

| 場面 | 支援のポイント | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 全般 | 個別性重視 | 十人十色の個性を持つため、画一的な支援ではなく、個々の特性に合わせた支援を行う |

| 言葉によるやり取り | 明確で具体的な指示、相手の理解度確認 | 曖昧な表現を避け、「書類を三部コピーしてホチキスで留める」等、具体的な指示を出す。早口を避け、相手の反応を見ながらゆっくり話す。 |

| 言葉によるコミュニケーションが困難な場合 | 視覚的情報の活用、文字情報の活用 | 写真、絵、図表などを用いる。口頭での指示に加え、メモやホワイトボードを活用する。 |

| 特定の物事へのこだわり、感覚過敏 | 受け入れ、共感、環境整備 | こだわりや過敏さを無理にやめさせず、理由を理解し共感する。騒音や強い光を避けられるよう配慮し、落ち着ける空間を用意する。 |

| 学校・職場 | 知識の共有、理解の促進、受容する雰囲気作り、社会全体での支援 | 啓発活動を通して特性への理解を広げ、温かく受容する雰囲気を作る。アスペルガー症候群を持つ方々が能力を発揮し、社会で活躍できるよう支援する。 |

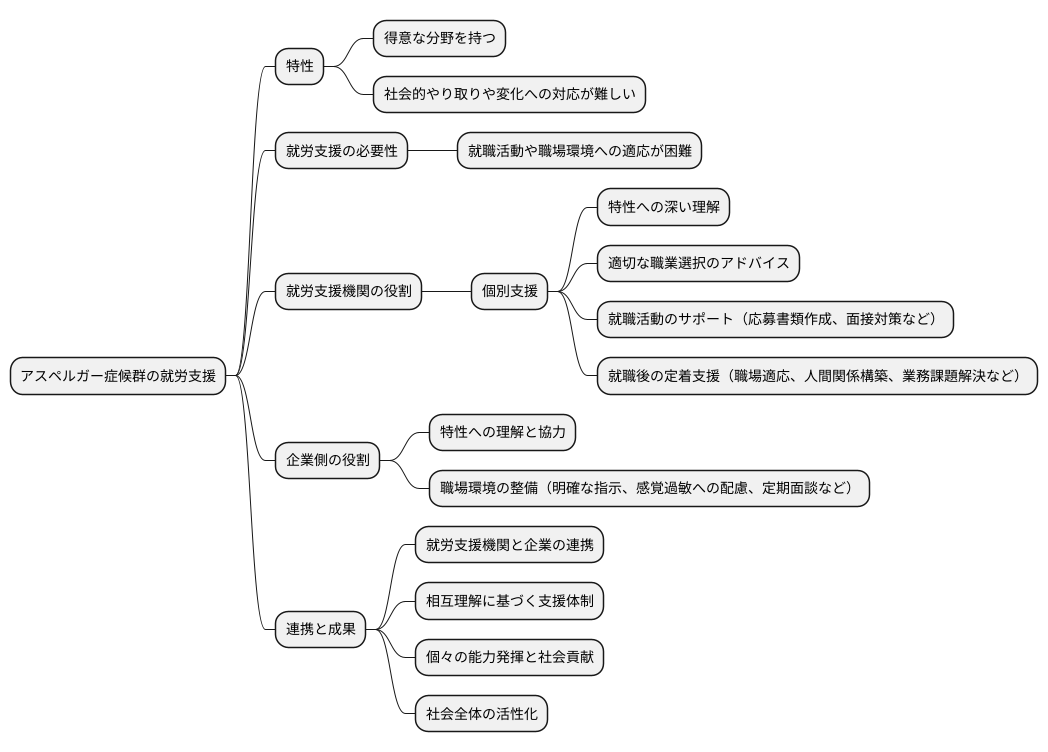

就労支援の重要性

発達障害の一つである自閉スペクトラム症、特にアスペルガー症候群の方は、得意な分野を持つことが多く、その能力を活かせる仕事に就くことで大きな喜びや充実感を得て、生き生きとした生活を送ることができます。しかし、彼らは同時に、社会的なやり取りや変化への対応が難しいといった特性も持っています。そのため、就職活動や職場環境への適応に困難を感じることが少なくありません。このような状況から、アスペルガー症候群の方々にとって、就労支援は非常に大切です。

就労支援機関では、アスペルガー症候群の特性に深い理解を持つ専門家が、一人ひとりの状況や希望に合わせた丁寧な支援を提供しています。まず、適切な職業選択のためのアドバイスを行います。得意な分野や興味関心を考慮しながら、個々の能力や特性に合った仕事を見つけるお手伝いをします。さらに、応募書類の作成や面接対策など、就職活動全体をサポートします。就職後も、職場にスムーズに適応し、長く働き続けられるよう、定着支援を行います。職場での人間関係の構築や業務上の課題解決など、様々な面からサポートすることで、安心して働ける環境づくりを目指します。

また、企業側の理解と協力も不可欠です。アスペルガー症候群の方の特性を理解し、それぞれの個性に合わせた配慮を行うことで、働きやすい職場環境を整備することができます。例えば、明確な指示や手順を示したり、感覚過敏への配慮をしたり、定期的な面談で状況を把握するなど、様々な工夫が考えられます。就労支援機関と企業が連携し、共に支え合う体制を築くことで、アスペルガー症候群の方がそれぞれの能力を発揮し、社会に貢献できる機会が大きく広がります。そして、それは社会全体の活性化にも繋がっていくのです。

未来への展望

近年の研究の進展により、アスペルガー症候群に対する理解は深まりつつあります。かつては謎に包まれていた特性も、少しずつ解明され、支援の方法も多様化しています。様々な特性を持つ人がいることを認め合い、支え合う社会の実現は、アスペルガー症候群の人々が安心して暮らせる未来へと繋がります。

アスペルガー症候群の特性は、社会生活を送る上で困難を生む場合もありますが、同時に、特別な才能や強みとなることもあります。一つのことに集中する力や、物事を深く掘り下げて考える力は、社会に新たな価値を生み出す可能性を秘めています。彼らの持つ独特の視点や発想は、これまでになかった革新的なアイデアや技術を生み出す源泉となるかもしれません。

社会全体でアスペルガー症候群への理解を深めるためには、教育や啓発活動が重要です。学校教育の場では、幼い頃から多様性を尊重する心を育み、様々な特性を持つ人々がお互いを理解し合い、支え合うことの大切さを学ぶ必要があります。また、大人に対しても、アスペルガー症候群に関する正しい知識を普及させることで、偏見や差別をなくし、誰もが生きやすい社会を実現していくことが重要です。

アスペルガー症候群の人々が、それぞれの個性と才能を活かし、自分らしく生きられる社会を作るためには、一人ひとりの努力が不可欠です。彼らが持つ可能性を最大限に発揮できるよう、社会全体で支援体制を整え、共に学び、共に成長していく姿勢が大切です。温かい心で接し、彼らの才能を伸ばせる環境を作ることで、誰もが輝き、自分らしく生きられる明るい未来を築いていきましょう。